ビジネスに役立つ政策の図解まとめ5個

今回は、ビジネスに役立つ政策を5つ図解しました。

追記:

ついに「政策図解」が本になりました。これまでnoteで書いた記事を大幅加筆して生まれました。社会のしくみがみえてくる、50の政策を図解した本です。よければぜひご覧ください!

ビジネスに役立つ、とひとくちに言っても、スタートアップを支援するものや、技術を保護するもの、農業という特定の領域での実証を支援するもの、大きな規模のプラットフォームを規制するもの、ビジネスの基盤となる決済手段をアップデートするものなど幅広い切り口があります。

政策は、こうしてビジネスを規制したり推進したりすることで、よりよいビジネスが生まれやすい土壌をつくるきっかけになっています。ここで紹介する政策はほんの一部ですが、図解を通じて少しでも政策を身近に感じ、政策が広くビジネスに影響しているんだなということがつたわると嬉しいです。

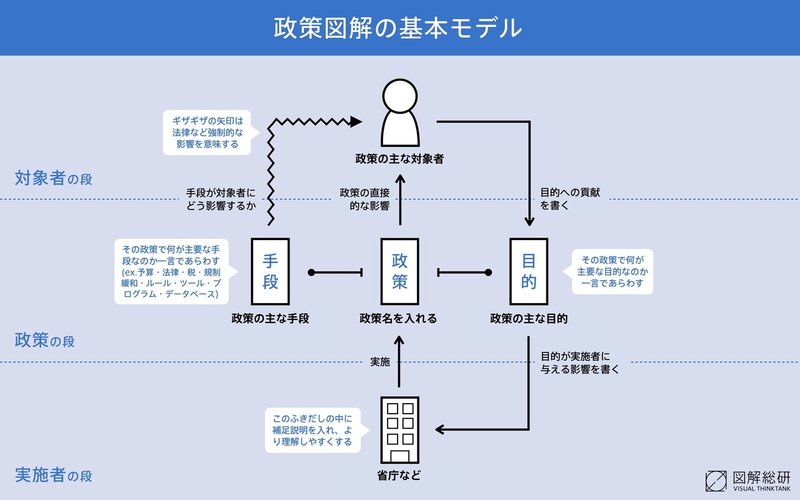

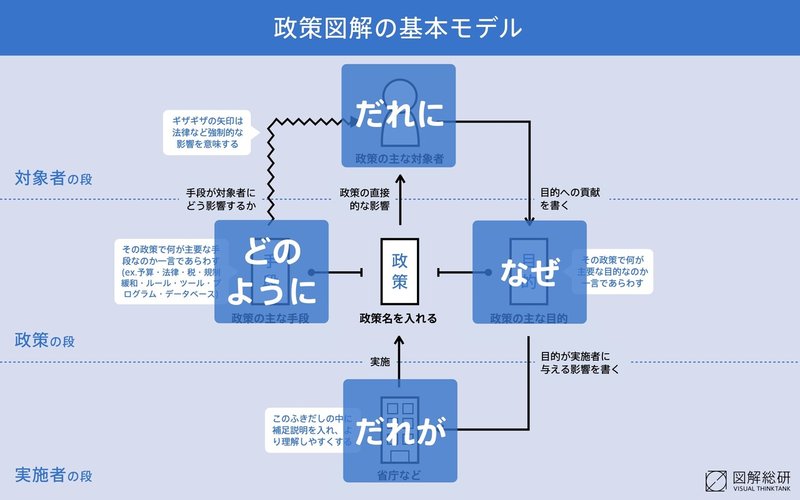

政策図解は、政策の概要を端的に示すためのモデルです。図の見方としては、(その政策は)「誰が」「誰に対して」「何のために」「どう」行われているのか、を3×3の9マスで表現するものです。政策の全ての情報を網羅することは到底できませんが、これでまず全体像をつかみ、興味のある方はそこから深く掘り下げていくようになるといいなと考えています。

では、ここから5つ、政策の図解を紹介していきます。図解のあとに、文章で説明しています。図解で概要をつかみ、文章で背景や詳細がわかるようにしたので、お好きな順番でご覧ください。

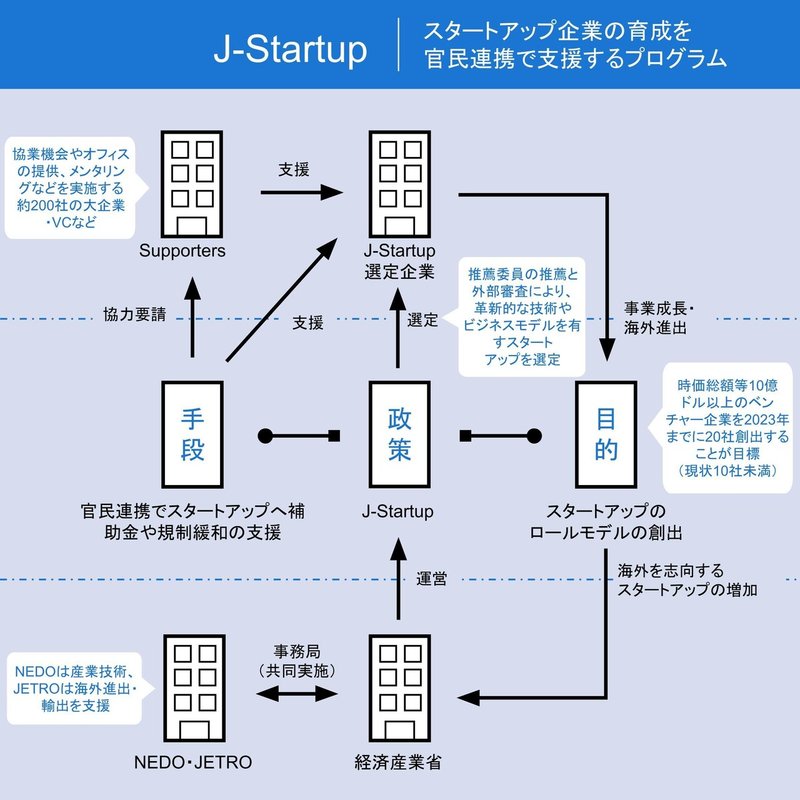

J-Startup

日本には現在、約1万社のスタートアップ企業が存在しているという。

通常、スタートアップ企業向けの政策は起業家やスタートアップ自体の裾野を広げることを重視し、補助金などで満遍なく様々な企業を支援するものが多い。一方、今回紹介する「J-Startup」という支援プログラムは、日本におけるスタートアップ企業のトッププレイヤーをさらに成長させていくために対象企業を厳選して支援する、新しいアプローチの政策である。

では、満遍なく支援するアプローチからここまで振り切れたのはなぜだろうか?その背景には、日本のスタートアップ企業に対する強い危機感があった。

初めに触れた通り、現在日本には約1万社のスタートアップ企業があると言われている。しかし、グローバルに活躍できている企業は非常に少ない、という課題がある。例えば、ユニコーン企業の数という観点で見てみよう。

世界のユニコーン企業は750社あり、最も多いのはアメリカで378社で、中国155社、インド34社が後に続いている。一方で日本は6社しかおらず、ユニコーン企業の数では世界で11番目という状況だ。

この状況を打開するために政府は、ユニコーン企業または上場ベンチャー企業を2023年までに20社創出する目標を掲げている。

J-Startupは、トップ層を引上げることで政府の目標達成を目指すだけでなく、ロールモデルを生み出し、起業家マインドを社会全体で醸成し、日本のスタートアップエコシステムの強化を目指す重要施策というわけだ。

実際にJ-Stratupではどのようなことが行われているのか。それは、「選定、支援、海外展開」の3つのフェーズごとに見ると理解しやすい。

はじめは「選定」だ。トップベンチャーキャピタリストや大企業のイノベーション担当などが、日本のスタートアップ企業の中から一押し企業を推薦する。

推薦はディープテック型・プラットフォーム型・SDGs型という3つの類型にあてはまる企業を対象として、ミッション・独自性・成長性の基準をもとに行われる。その後、外部の審査委員会が推薦内容を尊重しつつ企業をチェック。厳正な審査で選ばれた企業を「J-Startup企業」として選定する。

次に、「支援」だ。J-Startup企業に対する支援は、官民連携のコミュニティを通じて行われる。これは行政機関である経済産業省・NEDO(国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構)・JETRO(独立行政法人日本貿易振興機構)による事務局が中心となっており、その他に200社以上の「J-Startup Supporters」と呼ばれる民間の支援機関と、J-Startup企業によって構成されている。

このコミュニティがあることで、J-Startup企業は政府と民間の支援をタイムリーかつスピーディに受けることができる。具体的な支援内容についても一部ご紹介しよう。

政府の支援は、J-Startup企業が政府の施策を活用しやすくなるよう、優先枠や加点制度を設けるもの。例えば、政府が民間企業に対して業務を発注(これを「調達」という)する際に、通常であれば案件ごとに入札に参加できる企業が制限されているが、J-Startup企業は全ての入札に参加できるよう優遇されている。

一方、民間の支援は、J-Startup Supportersのそれぞれの特徴を活かした支援がなされる。例えば、民間企業との協業機会の提供や、経営層・社内専門人材などによるメンタリング、オフィススペース・実証実験場の提供などがある。J-Startup企業はこうした支援を経てさらに成長し、「海外展開」に向けて駒を進める。

J-Startup企業は、先進地域に設置された窓口が現地の情報提供やコミュニティーづくりを支援する「JETROグローバルアクセラレーション・ハブ」や、グローバルな展示会への出展が可能になる「Startupツアー」など、J-Startup事務局によって提供される制度を利用できる。トップ層向けの集中支援、かつ官民連携だからこそ実現できる、多角的で手厚い支援である。

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、消費者・事業者の心理・行動は大きく変化した。ZoomやUberEatsが急激に普及したように、スタートアップ企業の新しい技術・サービスによって社会課題を解決することへの期待も今まで以上に高まってきている。

2021年8月現在、J-Startup企業として登録されているスタートアップ企業は130社ほど。この中から日本を代表するスタートアップ企業が育っていく過程にぜひ注目してみてほしい。

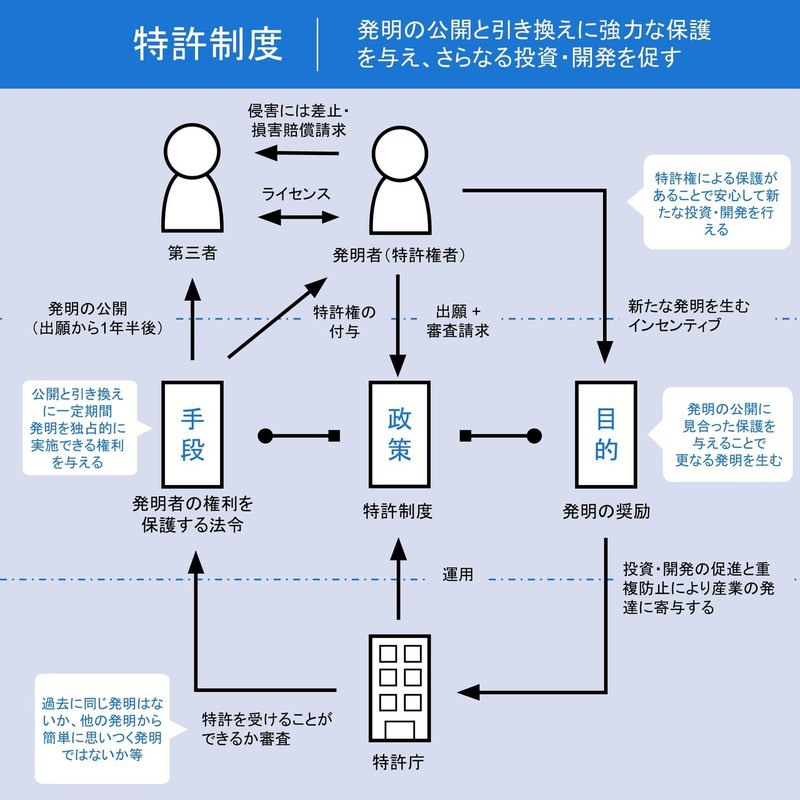

特許制度

「特許」―多くの人が一度は耳にしたことがある言葉。たまにニュースで話題になることもあり、全く知らないわけでもない。しかし、「特許制度とは何か?」と聞かれて、正確に答えられる人はどれほどいるだろうか。

特許制度とは、一言でいえば「発明」を保護する制度。発明者に対して、国が特許権という独占的な権利を認めること(手段)により、発明を保護・奨励し、かつ、出願された発明の技術内容を公開して利用を図ることで、産業の発達に寄与することを目的としている。

発明とは、目に見えない思想・アイデアであり、家や車のように目に見える形で誰かがそれを占有し、支配することはできない。もし、制度による保護がなければ、発明者は、自分の発明を他人に盗まれないよう、秘密にしておくのが合理的。

しかしそれでは、発明者自身も、発明を有効利用できず、また、他の人が同じものを発明しようとして無駄な研究・投資が生まれてしまう。

そこで、発明者には一定期間、一定の条件のもとに特許権という独占的な権利を与えて発明の保護を図ることとした。発明者に独占的な権利が認められることで、第三者による模倣を防ぐことができ、安心して新たな発明への投資・開発を行うことができる。

また、この強力な権利を認める際に、発明の技術内容を公開することを代償とすることで、第三者による発明の利用を図ることができ、技術の進歩を促進することにもつながる。

発明者が特許を受けるためには、特許庁への出願が必要となる。同じ知的財産権である著作権が、著作物を創作した時点で権利が発生するのとは異なる。特許庁への出願は書面の提出により行うが、できる限り早く提出する必要がある。

なぜなら、他人よりも先に発明を完成していても、もし他人に先に出願されてしまうと、特許を受けることができないからだ。言い換えれば、同じ発明が、別々の者により生み出された場合には、書面提出が早い者のみに特許を与えるルールがあるためだ。

ただし、出願をするのみでは、特許を受けることはできない。出願から3年以内に審査請求という手続きを行い、特許を受けることができるかどうか、審査官による審査を受ける必要がある。

この審査は一方的に通知される結果を待つものではない。大半の出願において、何かしらの特許を受けることができない理由が記載された書類(拒絶理由通知書)が送付され、その内容を参考にして出願書類の修正を行い、修正後の内容を審査官が再度審査を行うという双方向の手続きが行われる。

なお、この審査請求から権利化までの時間は平均14.3ヶ月=1年2月ほどかかり、そのうち平均9.5ヶ月は最初の審査書類が送付されるまでの順番待ちの時間である。この順番待ちの時間を短縮したい場合には、一定の条件を満たした上で、早期審査・スーパー早期審査という制度が利用可能。これら制度の利用により、早期審査では平均2.7ヶ月、スーパー早期審査では平均0.9ヶ月の待ち時間となっている(いずれも期間は2020年時点。特許庁ステータスレポート2021より)。

特許がニュースになるのは、たいてい特許侵害訴訟の場面。そのため、特許は自社技術の防衛に使うものと思われがちだ。しかし、特許制度は、本来、公開された技術情報を第三者が参照することでさらなるイノベーションを起こし、産業を発展させることを目的としており、公開された特許情報を見れば、その会社がどのような技術を保有しているかがわかる。

また、特許情報はシナジーが生まれるような協業先を探すことができるツールともなり得、将来の事業協同パートナー探し、自社の枠を超えたイノベーション創出にもつながる可能性を秘めている。

このことが、より広く認知・理解され、スタートアップ企業や中小企業が持つイノベーティブな技術を大企業が支援し、共同で社会実装に向かう「オープンイノベーション」のきっかけの1つとして、特許制度のさらなる活用が期待されている。

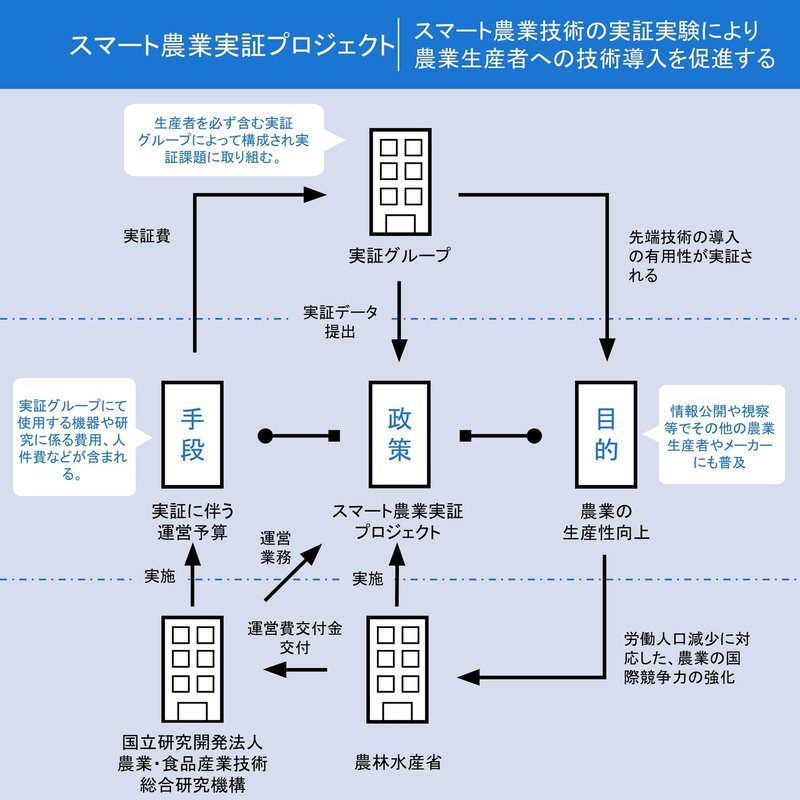

スマート農業実証プロジェクト

スマート農業実証プロジェクトは、農業のIT化をいち早く進めるためのものだ。生産者が生産から出荷まで一貫した体系でロボット、AI、IoTなどの先端技術を導入し、それらの効果を政策を運営する立場にある農業・食品産業技術総合研究機構(以下、農研機構)が取りまとめ、多角的に分析、公開することができれば、日本の農家への普及を加速させることができるという発想から生まれた政策である。

日本の農業就業者は年々減っており、農業の担い手は高齢化している。仮に生産量を「労働力 × 生産性」という単純な計算式で表せるとしたら、日本の場合は前者の労働力の数が小さくなっている。加えて後者の生産性も高齢化によって小さくなってしまっている。

こうした現状で、日本の農業を持続的に発展させるためには、まずは今の労働力の中で生産性を最大限に上げることが重要であり、そのために先端技術を有効活用していくのはわかりやすい解決策となっている。

世界でも成功事例は多い。世界一の農業大国であるアメリカでは「AgTech(Agriculture × Technology)」と呼ばれ、様々なベンチャー企業が農業の生産性向上に取り組んでいる。代表的な例はドローンだ。ドローンを使って適切な範囲に農薬を散布したり、上空から生育状況など様々なデータを収集したり、広い農地を効率よく運営している。

しかしながら、技術を導入すればすぐに生産性が上がるかというとそういうわけでもない。何と言ってもその生産性を上げるべき労働力である農業の担い手には、技術に明るくない高齢者が多いのである。さらに、農業は日々の勘や経験が生産の質の向上につながる部分も一定あり、なかなかデータを使った技術導入の重要性を経営的に判断しきれないのが実情である。

とはいえ、これまで日本でもそうした慣習を一部では崩してきた。ロボット技術による生産の自動化がその最たる例だ。一例を挙げると、北海道大学と大手農業機械メーカーであるヤンマー社が共同研究で無人トラクターを開発し、その実用性を証明している。しかし、どうしても生産の一部分での導入になり、それ自体がどの程度、生産性の向上、ひいては経営効果の最大化に繋がっているかが見えにくかった。

この政策ではそうした課題を解決するために、これまでのように工程の一部分だけを対象とする実証とは異なり、「産地単位・品目単位・重要な課題単位」で実証単位を切り分け、その全ての工程におけるスマート農業化を検証し、2年かけて最も良い農業経営の体系化を見つけ出そうとしている。

このプロジェクトは令和元年度から開始しており、すでに全国148の地区にて実証研究が行われている。毎年、「スマート農業化」において重要なテーマが公募され、それに対して生産者・メーカー・自治体等を含む「コンソーシアム」と呼ばれる実証グループが応募して選定される。テーマはローカル5G、地域課題解決や災害復興など様々だ。

実証グループは技術の導入によって現れた経営への変化のデータを提出し、農研機構がそれを分析。実証グループ以外の生産現場により早く導入するために、広く結果は公開されている。

結果として、ほぼすべての地区で収穫量の増加や労働時間の削減効果が確認できている一方で、スマート農機を導入したことで機械費が増え、利益が減る地域も見られたとのこと。今後は農場規模やその農場での生産物の類型などに応じた適切な技術を導入できるように取り組みを改善していく予定だ。日本の強みである技術力で、他国にはない農業のあり方を模索したい。

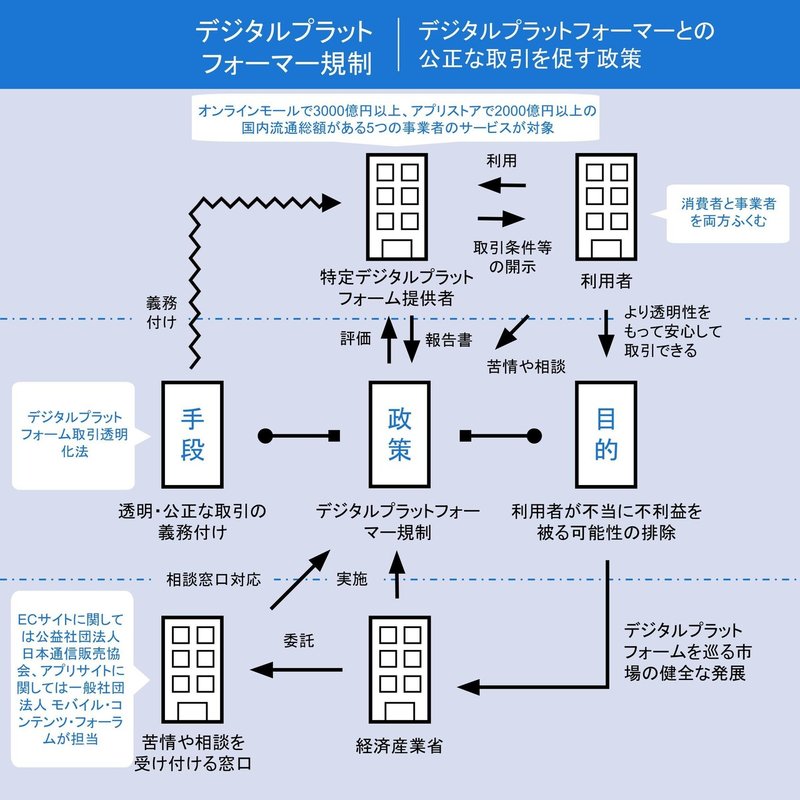

デジタルプラットフォーマー規制

近年、米国による巨大IT企業、いわゆるGAFA(Google, Apple, Facebook, Amazon)と呼ばれるデジタルプラットフォーマーに対する法的規制が強まっている。2021年6月には更にその規制を強め、プラットフォーム上での自社製品やサービスの優遇を禁止することなどを含めた法案が提出されたとあり、今後もその動きが加速していくことも考えられる。

こうした規制の機運が日本でも同じく高まっている。それがこの「デジタルプラットフォーマー規制」と呼ばれる政策である。国の規制関与は最小限にしつつも、デジタルプラットフォーム提供者が自主的に取引の透明性を向上させるための取り組みを行うことを法律によって義務づけるものだ。

そもそも、なぜ規制が必要なのだろうか? そのためには、デジタルプラットフォーマーが運営する事業がどのようなものかを理解する必要がある。プラットフォーム事業は、端的に言うと、多くの人が使えばより便利になり、より便利になればより多くの人が使うようになる、という循環が働きやすいビジネスモデルである。

例えば、ECサイト事業の場合、出品者が増えれば増えるほど、消費者は魅力を感じて商品を購入するインセンティブが働き、その魅力によって消費者が増えれば増えるほど、今度は出品者が更に増え、良い商品を出品しようとなる。

このモデル自体は経済成長を促すという意味ではい優れた仕組みである。一方、一定数の利用者を一度獲得すると他のプラットフォーマーが参入しづらくなって、大手プラットフォーマーに利用者が集中する。つまり、独占・寡占を生みやすいのだ。

加えて、利用者は便利なサービスからなかなか切り替えることはしない。そのためプラットフォーム事業者は、その優位性を利用して自分たちの都合のいいルールを敷いてしまうこともある。実際に、アマゾン・ジャパンはECサイト上でのポイント等での値引きに関して、その値引き負担を一方的に出品者に要求していたことがある。

このようなデジタルプラットフォームを提供する企業が発展することによって私たちの生活が便利になる一方、サービスを提供する企業側の一存で「経済の自由」が阻害される可能性も大きくなっているのが現状だ。

優位的な立場にある事業者による、一方的で不当な取引を規制するものとして日本には「独占禁止法」と呼ばれる法律がある。この法律はデジタルプラットフォーマーも対象になり、過去に公正取引委員会による指導を受けた事例もある。

ただし、この法律の規制の特徴は、不当な取引が行われた後にその取引を排除するという事後的な規制であるため、プラットフォーム事業の特性上、すでに優位性を獲得した後では規制が手遅れになってしまうのである。

そこでこの政策では、取引前にデジタルプラットフォーマーの行為を規制するようにする。事業者に利用者への取引条件の開示を義務付けることはもちろんのこと、公正な取引を行うために自主的に整備している体制状況の報告書を毎年提出させ、経産省はそれに対して必要があれば改善を促す。この仕組みによって、不透明な取引が行われることを事前に防ごうとしている。

この法律では、規制を受けるデジタルプラットフォーマーを明確に定義している。オンラインモールで3000億円以上、アプリストアで2000億円以上の国内流通総額があるサービスという定義である。具体的にはアマゾンジャパン、楽天グループ、ヤフー、Apple Inc.およびアイチューンズ、Google LLCの6社5サイトが対象となった。

インターネット業界におけるサービスは日々目まぐるしく進化しており、どうしても問題を起こす可能性のあるサービスの変化を事前に検知し、防ぐことは難しい。それゆえこの政策では、あくまでもデジタルプラットフォーム事業者が自主的かつ積極的に公正な競争環境を整備することを求めている。政府と事業者の協調によって、利用者保護と、更なる利便性向上が両立されることを期待したい。

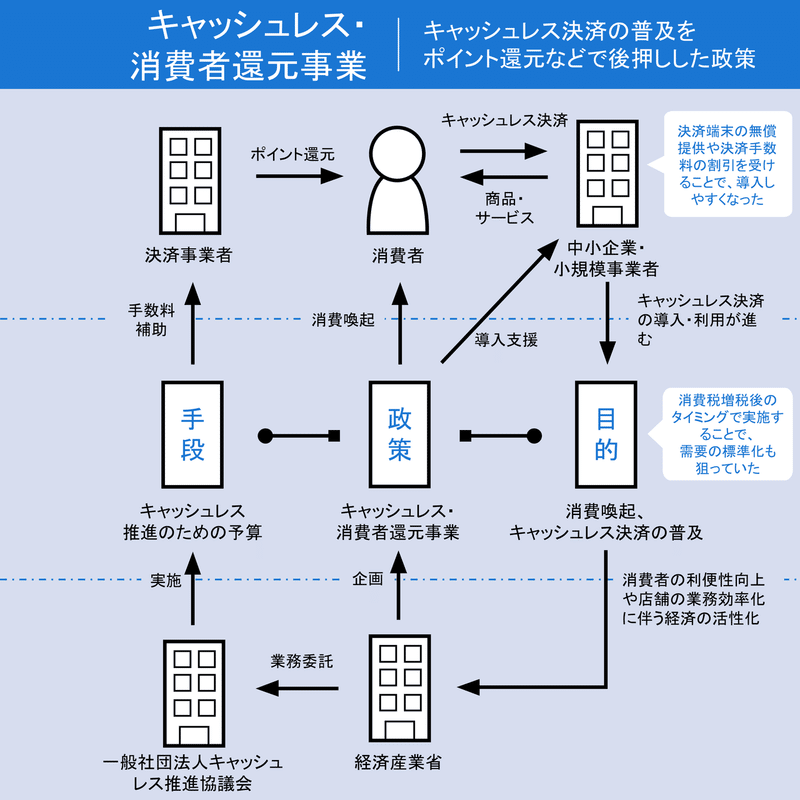

キャッシュレス・消費者還元事業

今、あなたの財布には現金がいくら入っているだろうか?クレジットカードは何枚?登録している電子マネーやQRコード決済は?

数年前に比べて、現金以外の決済方法、つまりキャッシュレス決済を使うことが増えた人は多いと思う。

もともと欧米諸国に比べてキャッシュレス決済を使う割合の低い日本では、支払い方法と言うと「現金の方が楽」と考える人が多かった。しかし最近ではキャッシュレス決済のお得なサービスや使える場所が増えたことで「キャッシュレス決済の方が楽」な社会に変わりつつある。

その変化を大きく推し進めるきっかけとなったのが、2019年10月〜2020年6月に経済産業省によって実施されたキャッシュレス・消費者還元事業だ。

この政策は店舗と消費者の双方に対して同時にキャッシュレス決済を推し進めた。具体的には、国が決済事業者や業界団体と連携し、小売店などの店舗に対して決済端末の無償提供や決済手数料の引き下げといったキャッシュレス決済の導入支援を行った。また、消費者に対してはキャッシュレス決済での買い物について購入金額の2〜5%分をポイントなどで還元した。

ポイント還元を実施する登録店舗は115万店、ポイント還元の対象となった決済金額は合計11.7兆円にものぼり、大規模な事業であったことがわかる。

この政策の結果、多くの人がどこでも・簡単に・お得にキャッシュレス決済を使えるようになり、「キャッシュレス決済の方が楽」と感じられる環境が整い始めた。結果、2019年のキャッシュレス決済比率は過去最高の26.8%に達するほどの効果があった。

では、なぜ国がキャッシュレス決済を推進するのか?

キャッシュレス決済が広まると、「財布で現金を多く持たなくて済む」「素早く買い物ができる」など消費者にとっての利便性が高まるだけでなく、店舗の効率化や売上拡大、商品開発やマーケティングへのデータ活用、不透明な現金流通の抑止などに繋がることが期待されている。

つまり、キャッシュレス決済の推進を通じて、消費者の購買促進と店舗の競争力強化の両面から経済活性化を目指しているのだ。

今後、キャッシュレス決済はどこまで進むのだろうか?

国は2014年の『日本再興戦略』改訂 2014』にて、キャッシュレス社会の実現について初めて言及した。その後、2018年には『キャッシュレス・ビジョン』を策定し、将来的に「世界最高水準の80%を目指していく」ことを明記した。より具体的な目標としては、2019年6月に発表された『成長戦略フォローアップ』において、キャッシュレス決済比率を2025年までに4割までに引き上げる目標を掲げている。

2019年のキャッシュレス決済比率は26.8%であったため、4割の目標はまだ遠いように感じられる。しかし、2020年以降も新型コロナウイルスの影響により、非接触型決済やECの利用が進んでいるため、今後もキャッシュレス決済比率は着実に伸び続けるだろう。数年後に私たちの財布がどこまで変わるか、ぜひ想像してみてほしい。

さらに、キャッシュレス決済を単なる支払い方法として捉えるのではなく、ビジネスの中のいちパーツとして見ると面白い。

具体的には、フィンテック(金融×テクノロジー)、リテールテック(小売×テクノロジー)、自治体DX(自治体×テクノロジー)など、様々な業界でキャッシュレス決済が活用されている。

現金決済ではお金を直接受け渡す必要があったが、キャッシュレス決済を用いることで場所や時間の制約を取り払うことができるようになる。こうして店舗を持たない金融機関、店舗に従業員のいない小売店、オンラインで手続きが完結する役所など、新たなビジネスモデルが生まれてきた。

このように私たちの生活やビジネスをより良く変えていく手段の一つとして、キャッシュレス決済の動向に注目してみてほしい。

ーー

事例の紹介は以上です。

おわりに

今回は、「ビジネスに役立つ」という切り口で政策を紹介しました。まだまだビジネスに関係する政策はたくさんあるので、もし反響があれば違う政策もとりあげて記事にしたいと思います。

政策図解は日経BPで出版することを念頭に、プロジェクトとして動いています。先日、出版に向けて図解作成スピードを上げるため、新メンバーを募集しました。応募いただいた方の中から、2名のメンバーに参加いただき、一緒に政策図解を作成しています。

今後も図解を継続的に発信し、一見難しそうな政策をよりわかりやすい形で整理し、多くの人が政策について考えられるような環境をつくっていけたらと思います。引き続きチェックしていただけると嬉しいです。

以下、今回の記事のクレジットです。

図解&原稿:笠場愛翔、光武佳寿美

レビュー:沖山誠、近藤哲朗、中野亜海

最後まで見ていただいてありがとうございました。以上です。

最後までお読みいただきありがとうございます。サポートは「図解総研」の活動費として使わせていただきます!