芥川賞162回分の選評を分析してみた

前回、「小説家になろう」に投稿された新着2000作品のタイトル分析を行った。やったからといって特別なにか新しいことがわかった訳ではないのだけれど、「精読(close reading)」の対義語である「遠読(distant reading)」は何かの役に立ちそうではある。ということで、別のものを「遠読」してみることにした。

とはいえ、ぼくとしても時間や手間がかかるようなことはしたくない。なのでネット上でデータベース化されたものを対象にしたいと周りをみるとちょうどいいのがあった。みんな大好き、「芥川賞」である。

「日本で一番有名な文学賞」である芥川賞のウォッチャーならば、上記サイトを知らないひとはおそらくいないだろう。2020年5月現在、第二次世界大戦時の中断を挟んでこれまでに162回行われてきたこの文学賞の選評がこのサイトではデータベース化されている。そこで今回、ここにある選評(の抜粋)をスクレイピングで抜いてきてテキストマイニング にかけてみた。使用したのは前回と同じ「User Local」だ。

芥川賞の特色──太宰ブチギレ、慎太郎の障子、大江パネェ

芥川龍之介賞は1935年に第1回が行われた、新人作家を対象とした文学賞である。この賞(と直木三十五賞)以前に日本には作家・作品を業界が公的に後押しする仕組みはなく、その必要性から設立された。いわば、「権威の継承」によって業界全体を広く大きくしていこうという試みだとも解釈できる。

設立当初で有名な出来事と言えば「太宰治、芥川賞欲しすぎ事件」だろう。

芥川賞が欲しすぎた太宰が選考委員の川端康成に「芥川賞をくださいお願いします」と直談判したものの却下され、選評で「私見によれば、作者目下の生活に厭な雲ありて、才能の素直に発せざる憾みあった。」と書かれ、「刺す。」とブチギレた一件については年月がどれほど過ぎようと香ばしいものである。

そんなことはどうでもいい。

設立当初の芥川賞は現在とは色々と違っていた。例えば「候補基準」については、今でこそ「4度目の候補で受賞」とか「勢いのある作品で受賞を逃し、キャリアを重ねて落ち着いた作風で受賞」なんてことが当たり前になっているけれど、前述の太宰治の時代は一度しか候補になれなかった。

違いはそれだけではない。現在、芥川賞は選考会終了後にメディアでも受賞速報が流れ、受賞作も10万部を超えるほど景気良く刷られ、なかには100万部を超えるようなベストセラーにもなるほど注目を浴びるのだが、かつてはそうでなかった。受賞作家が「え、マジで?」と愚痴るほど世間から注目されなかったという。

話題性において芥川賞の転機となったのが、1954年の石原慎太郎『太陽の季節』という障子突き抜け系小説の受賞である。元都知事もむかしは(も)すごかった。内容だけでなく「学生作家」という外的要素もあいまって石原慎太郎は一躍若者のカリスマとなった。そして1958年には大江健三郎が『飼育』で当時の最年少受賞(23歳)を記録し、芥川賞は大きな話題性を獲得するに至った。

調査目的・方法

以上、ほぼ悪意しかない芥川賞の紹介を行ってみたが、普段特に文学に興味がなくてもこれだけ知っておけば酒の席での余談くらいには役に立つだろう。

とりあえず今回の調査について簡単にまとめてみる。

目的

・芥川賞の選評で使用される語彙についての特色を知る。

・芥川賞の特色が選評に使用される語彙に現れているか確認する。

・芥川賞の選評において、特定の時期や選者の特色が現れるかを確認する。

方法

・WEBサイト「芥川賞のすべてのようなもの」に抜粋されている選評を抽出し、テキストマイニング を行う。

・芥川賞全162回分の選評と直木賞全162回分の選評を比較し、両者にどんな差異が現れるかを検証する。

・特定の時期(1949年〜1961年、1971年〜1983年、2010年〜2019年)の芥川賞の選評を全162回の分析結果と比較し、時代ごとに差異が現れるかを検証する。

・芥川賞全162回分の選評と石原慎太郎の選評を比較し、差異が現れるかを検証する。

※なお、重複して抽出した選評などは可能な限り削除したものの、なんかうまく消しきれてなかったり、実際の選評にはない「引用」「引用者注」が混入していたりするが、そうした細部の調整は完全にできていない。そこまで根性出してするつもりもなかったし、まぁ大した影響じゃないでしょうと開き直っている。そういうのが気になるひとはじぶんでがんばってやってみてくれ。

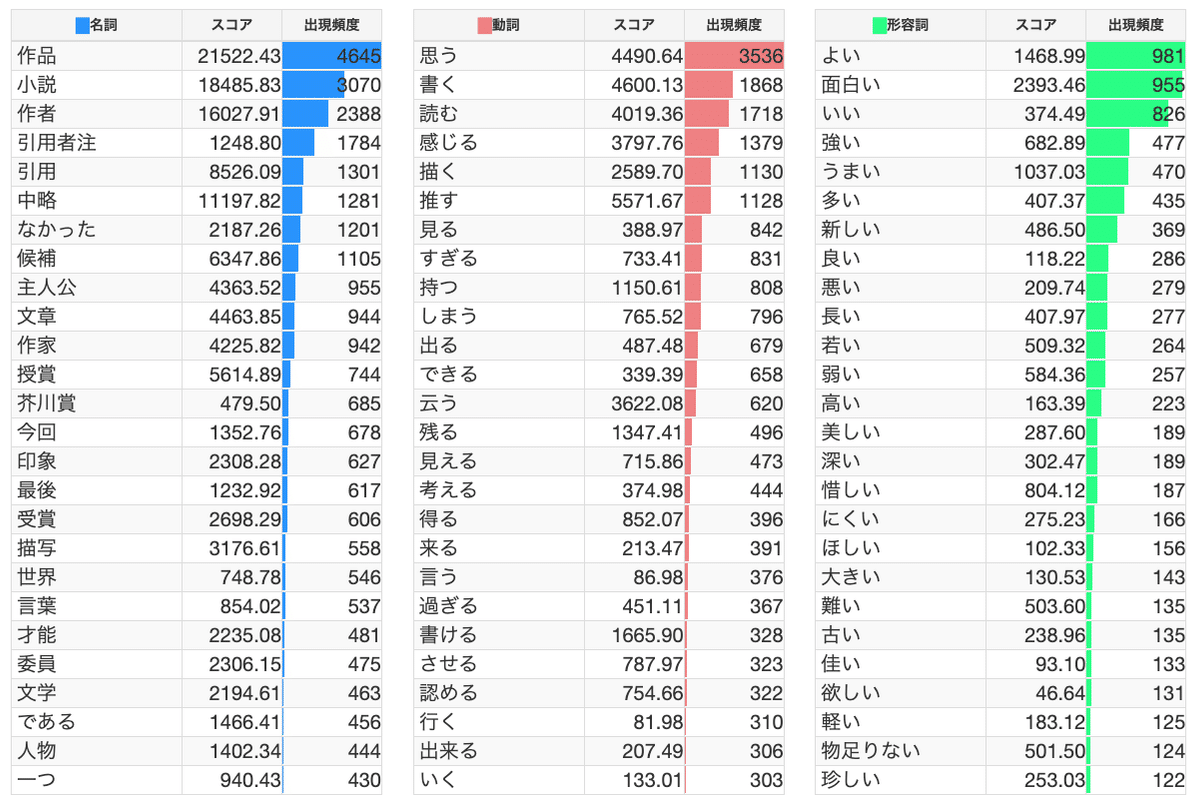

芥川賞全162回分(2020年5月現在)の分析結果

(考察)

・「よい」「面白い」「いい」が極めて重要な意味として使用されている。「受賞作を選ぶ」という目的ないし理由説明として選評が機能している。

・「思う」が多く、選考には選者の主観が反映されている。

めちゃめちゃ当たり前だけど、確認のため。

芥川賞全162回と直木賞全162回の選評の比較(2020年5月現在)

(備考)

・特徴語マップ(上図)では、選評に使用される語彙が中央に集まる傾向がみられ、「芥川賞」と「直木賞」の選評には使用語彙において大きな違いが見られないと考えられる。

・上記については、作品・選者が多岐に渡ったため平均化された結果と考えることもできる。

・それでも「大衆文学」という言葉は直木賞では強く意識されていることが伺え、これが両賞の違いだと考えられる。

・単語の出現比率(下図)では、芥川賞の選評では形容詞「美しい」が高い指数を示し、直木賞では形容詞「粗い」が高い指数を示している。これもまた両賞での文章観の差異である可能性が示唆される。

現状、こじつけの域は出ないが「差異を見つけよう」とするよりも「どれくらい同じか」の観点から結果を見た方が、かえって差異が際立つような気がする。

芥川賞(1949年〜1961年、1971年〜1983年、2010年〜2019年)の選評比較

それぞれの受賞者・受賞作一覧をまず以下に示す。特に有名な作家は太字で表示する。

▪︎1949年〜1961年

第21回(1949年上半期) - 由起しげ子「本の話」、小谷剛「確証」

第22回(1949年下半期) - 井上靖「闘牛」

第23回(1950年上半期) - 辻亮一「異邦人」

第24回(1950年下半期) - 該当作品なし

第25回(1951年上半期) - 安部公房「壁 S・カルマ氏の犯罪」、石川利光「春の草」他

第26回(1951年下半期) - 堀田善衛「広場の孤独」「漢奸」その他

第27回(1952年上半期) - 該当作品なし

第28回(1952年下半期) - 五味康祐「喪神」、松本清張「或る『小倉日記』伝」

第29回(1953年上半期) - 安岡章太郎「悪い仲間・陰気な愉しみ」

第30回(1953年下半期) - 該当作品なし

第31回(1954年上半期) - 吉行淳之介「驟雨」その他

第32回(1954年下半期) - 小島信夫「アメリカン・スクール」、庄野潤三「プールサイド小景」

第33回(1955年上半期) - 遠藤周作「白い人」

第34回(1955年下半期) - 石原慎太郎「太陽の季節」

第35回(1956年上半期) - 近藤啓太郎「海人舟」

第36回(1956年下半期) - 該当作品なし

第37回(1957年上半期) - 菊村到「硫黄島」

第38回(1957年下半期) - 開高健「裸の王様」

第39回(1958年上半期) - 大江健三郎「飼育」

第40回(1958年下半期) - 該当作品なし

第41回(1959年上半期) - 斯波四郎「山塔」

第42回(1959年下半期) - 該当作品なし

第43回(1960年上半期) - 北杜夫「夜と霧の隅で」

第44回(1960年下半期) - 三浦哲郎「忍ぶ川」

第45回(1961年上半期) - 該当作品なし

↑すげぇ時期じゃん。

▪︎1971年〜1983年

第71回(1974年上半期) - 該当作品なし

第72回(1974年下半期) - 日野啓三「あの夕陽」、阪田寛夫「土の器」

第73回(1975年上半期) - 林京子「祭りの場」

第74回(1975年下半期) - 中上健次「岬」、岡松和夫「志賀島」

第75回(1976年上半期) - 村上龍「限りなく透明に近いブルー」

第76回(1976年下半期) - 該当作品なし

第77回(1977年上半期) - 三田誠広「僕って何」、池田満寿夫「エーゲ海に捧ぐ」

第78回(1977年下半期) - 宮本輝「螢川」、高城修三 「榧の木祭り」

第79回(1978年上半期) - 高橋揆一郎「伸予」、高橋三千綱「九月の空」

第80回(1978年下半期) - 該当作品なし

第81回(1979年上半期) - 重兼芳子「やまあいの煙」、青野聰「愚者の夜」

第82回(1979年下半期) - 森禮子「モッキングバードのいる町」

第83回(1980年上半期) - 該当作品なし

第84回(1980年下半期) - 尾辻克彦「父が消えた」

第85回(1981年上半期) - 吉行理恵「小さな貴婦人」

第86回(1981年下半期) - 該当作品なし

第87回(1982年上半期) - 該当作品なし

第88回(1982年下半期) - 加藤幸子 「夢の壁」、唐十郎「佐川君からの手紙」

第89回(1983年上半期) - 該当作品なし

第90回(1983年下半期) - 笠原淳「杢二の世界」、高樹のぶ子「光抱く友よ」

↑第81回と第83回に村上春樹が候補になっている。

▪︎1971年〜1983年

第143回(2010年上半期) - 赤染晶子「乙女の密告」

第144回(2010年下半期) - 朝吹真理子「きことわ」、西村賢太「苦役列車」

第145回(2011年上半期) - 該当作品なし

第146回(2011年下半期)- 円城塔「道化師の蝶」、田中慎弥「共喰い」

第147回(2012年上半期)- 鹿島田真希「冥土めぐり」

第148回(2012年下半期)- 黒田夏子「abさんご」

第149回(2013年上半期)- 藤野可織「爪と目」

第150回(2013年下半期)- 小山田浩子「穴」

第151回(2014年上半期)- 柴崎友香「春の庭」

第152回(2014年下半期)- 小野正嗣「九年前の祈り」

第153回(2015年上半期)- 羽田圭介「スクラップ・アンド・ビルド」、又吉直樹「火花」

第154回(2015年下半期)- 滝口悠生「死んでいない者」、本谷有希子「異類婚姻譚」

第155回(2016年上半期)- 村田沙耶香「コンビニ人間」

第156回(2016年下半期)- 山下澄人「しんせかい」

第157回(2017年上半期)- 沼田真佑「影裏」

第158回(2017年下半期)- 石井遊佳「百年泥」、若竹千佐子「おらおらでひとりいぐも」

第159回(2018年上半期)- 高橋弘希「送り火」

第160回(2018年下半期)- 上田岳弘「ニムロッド」、町屋良平「1R1分34秒」

第161回(2019年上半期)- 今村夏子「むらさきのスカートの女」

第162回(2019年下半期)- 古川真人「背高泡立草」

※なお、戦前(第1回〜第20回)は選評の文章が短いのと色々違うのとで今回は時代比較に取り上げなかった。

※あと20回毎に比較しようと思ったら第21回〜第45回だけ25回扱っていることにこれを書きながら気づいた。面倒くさかったからこのままでいく。みんなごめんな。

第1回〜第162回 VS 第21回〜第45回

第1回〜第162回 VS 第71回〜第90回

第1回〜第162回 VS 第143回〜第162回

(備考)

・イマイチわからん

・やはり「面白い」がほぼ中央にくるよう、時代に関係なく重視されている。

芥川賞の選評にフォーカスしたとき、「時代」の構成要素は作品・作者・選者になるわけだが、これらの関係性が不透明ななか「時代」という概念を規定・分析するのは困難。データセットの構成が複雑になるほど明瞭に「特色」を観測できないのでは?など考えた。

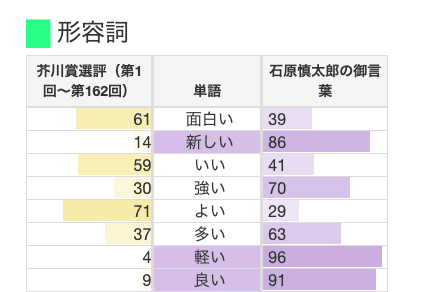

選考委員としての石原慎太郎

続いて、芥川賞の歴史で欠かせない人物・石原慎太郎の選評を分析した。「芥川賞のすべてのようなもの」の「選考委員の群像」というデータベースでは、選考委員経験者の「受賞作」ならびに「受賞に推した作品」への評が抜粋されている。選評の中でも重要度の高い言及が抽出されたものとして、今回は「選考委員の群像」にあるものを分析対象とした。

(考察)

・上記3つの図表より顕著に見られる「石原慎太郎の文学観」は「新しい」に現れていると推察できる。

なお、石原慎太郎が「新しい」ということばを用いた言及を以下である。

「私にはあくまで一人の読者として何の感興も湧いてこない。平凡な出来事の中で描いてホモを定着させることが新しい文学の所産とも一向に思わない。私にはただただ退屈でしかなかった。」

(第122回 藤野千夜「夏の約束」)

「現代の新しい文学を造り出そうという新しい作家たちに新鮮な輝きが乏しいというのは、いかなる理由によるものか折節に考えさせられる。」

(第122回 総評)

「非日常性の象徴ともいえる凶器によって主人公の生活に今まで存在しなかった、緊張と孤独さをともなった新しい生活のリズムのようなものが生まれてくる。」

(第128回 中村文則 「銃」)

「新しい作家の新しい作品に期待されるものは、形や内容が何であれ未曾有なデモニッシュなるものだと思うが、今回の候補作のどれもそうした要求を満たしてくれはしなかった。」

(第128回 総評)

「私が新人の作品に期待するいわれは、私にとって未知の新しい戦慄に見舞われることへの期待以外の何ものでもない。」「多くの候補作の印象は小器用だがマイナーという気がしてならない。これらの作品を読んで何か未曾有の新しいものの到来を予感させられるということは一向にないし、時代がいかに変わろうと人間にとって不変で根源的なものの存在を、新しい手法の内であらためて歴然と知らされるという感動もない。」

(第134回 総評)

「これがこの国の現代における新しい文学の可能性の表示なのだろうか。何かがおかしい、何かが衰弱している、何かが見当違いだ。」「現代における風俗の情報が氾濫膾炙している状況の中で、新しい文学を志す新人たちが一種のマイナス・スパイラルに落ちこみ低迷しているとの観を免れ得ない。」

(第142回 総評)

「部分的には、こなれていない表現もあるが、作者が提示している問題は現代における文学にとっての新しい主題ともいえる。日本における現代文学のこれからの一つの方向性を暗示していると思う。」

(第143回 シリン・ネザマフィ「拍動」)

「芥川賞という新人の登竜門に関わる仕事に期待し、この私が足をすくわれるような新しい文学の現出のもたらす戦慄に期待し続けてきた。しかしその期待はさながら打率の低いバッターへの期待のごとくにほとんど報いられることがなかった。そして残念ながら今回の選考も凡打の羅列の域を出ない。数多くの選考委員が圧倒的過半で推挙する作品がなかったというのが何よりの明かしだろう。」

(第146回 総評)

まとめ──「時代を読む」ことのむずかしさ

今回も大した結果は得られていないが、芥川賞と直木賞の比較については意味があったのではないかと思う。両賞は歴史があり、多くの作品が多くの評者によって論じられてきた。そのため評者それぞれの語彙の使用特徴がありつつも全体として平均化され、選評に使用される語彙についてとりわけ大きな差異がないという結果が得られた。しかしながら、直木賞では「大衆文学」という意識が強く、その語彙が両賞を区別する大きな差異となっている。

雑然とするほど構造は得てして単純になる──というのはけっこうありがちなことで、例えば今回で言えばサンプルの規模が大きくなるほど「面白い」という語彙が存在感を高める結果となった。つまり、いろいろあるけれど最終的には「面白い」という語彙の身振り如何が作品評価のキーとなる……なんていう元も子もない話になるのだが、これはこれで「評価」というものの複雑さを逆説的に示しているようにも見える。

今回各年代の選評の比較で、とり立てて言及できるような結果が得られなかったのはまさにそれではないか、とぼくは考える。単純に「時代…!」みたいな感じで取り上げて見たものの、「選評」というテキストだけの空間でそんなものをどう読み取ればいいのか、改めて考えてみるとよくわからない。これをやる前、ぼくは「時代」がその時代を反映するカルチャーや価値観を示す語彙として現れると思っていたが、そもそも字数に限りのある選評でそこまで具体的に語られることもない。これについては、受賞作品のテキストマイニングというアプローチの方が適切だろう。

そして、この「時代」の感覚を何よりも重視していた選考委員・石原慎太郎の特殊性を確認できたのは個人的に興味深かった。彼が重視していた「新しい」とは(議論をはじめれば長くなってしまうのだけれど)、ようは「現代社会とのアクチュアルな繋がり」つまり「常に新しいものとしての現在」を作品として結晶化できているかを問う価値観だ。ただ、ぼく自身は石原慎太郎にとっての「現代」とはどうも相性が悪く、それゆえにかれとは舞城王太郎や円城塔の評価が真逆になってしまう。「時代」と一言で簡単に言えてしまえるものの、語りにくさを改めて思い知らされた。

このあたりについてはテキストマイニングなんてわざわざしなくてもわかっていたことではあるが、こうして可視化してみると「ふーん」くらいにはおもえる。

長い割に取れ高が少なくて恐縮しちゃうけど、みんなも芥川賞の候補作をバンバン読んで受賞予想とかしてみような!!!!

この記事が参加している募集

頂いたご支援は、コラムや実作・翻訳の執筆のための書籍費や取材・打ち合わせなどの経費として使わせていただきます。