「子ども向け」を考えることが、誰もが舞台を楽しめる環境作りの入口になる

わたしは今、4歳の娘と1歳の息子を育児中。子どもを持ってよく分かったのは、観客が開演時間に合わせて劇場に集まり、上演中は静かに座っているという当たり前のことが、どんなにすごいことかということ。

演劇は、俳優が演じることで、そこには実際にいない人たちの声を代弁することができるけれど、それを切実に必要とする人たちもまた客席にはいないのかもしれないと思うようになった。また、多様性を認め、受け入れる役割が舞台芸術にはあると言われているけれど、子育て中の母親は舞台の上にも、客席にも少ないのではないか…

とはいえ、悶々としているのはもったいないので、今はこの機会を活かして、子どもが観ることのできる公演をわたしも一緒に楽しみたいと思っている。

公共劇場などで、いわゆる「子ども向け」として開催されている演劇やダンス公演に行くようになって、意外だったのは観客の層。「子ども」の観客の大半が未就学児。そして、その保護者を含めた大人の観客が実は多い。小学生以上を対象に作られているであろう作品であっても、目立つのは未就学児だったりする。

確かに、自我のはっきりした小学校高学年以上の子どもを親が劇場に連れて行くのは難しいのだろう。わたしも自身で企画したイベントで、キャンセルが多かったのがこの年代以上の親子。乳幼児よりも反抗期の子どもと一緒に出かける方が、実は大変なのかもしれない。

娘が6ヶ月頃から劇場に連れて行くようになったのだけれど、「子ども向け」のイベントに参加していて「わたしはいったい何だろう?」ともやもやすることが何度かあった。対象は「子ども」であって、親は主体ではないのだから、たとえわたしが楽しめなかったとしても、引率し見守ることに徹するべきなんだろうかと。そう思うのは「子ども向けだからこの程度でよい」という作り手の姿勢が見える時で、実は子どもたちもそのことを敏感に感じとっていて、結局そうしたイベントには自然と行かなくなった。

わたしの自宅の最寄りの公共劇場は杉並区の座・高円寺。子ども向けのプログラムが充実しているけれど、近隣に住む小さな子どもを持つ親たちには、そもそもそこに公共劇場があること自体があまり知られていないように感じている。

地域の子どもたち全員が受ける乳児検診と家庭訪問の時に、子連れで出かけられる場所として図書館や児童館の利用の仕方を保健所の職員さんが説明してくれた。公共劇場だって、子どもが無料で観劇できたり、配布される子育て応援券の利用が可能なのだから、紹介されるべきだと思う。舞台体験に興味のある親は多いけれど、圧倒的に情報が伝わっていないという印象がある。

子どもを持つ以前のことだけれど、「分かりやすい」「かわいらしい」といった「子ども向け」の固定概念を覆される衝撃を受けたのが、イタリア人の女性演出家テレーサ・ルドヴィコの『旅とあいつとお姫さま』。座・高円寺の「あしたの劇場」という子どもも大人も共に楽しむというコンセプトのプログラムで、区内の小学校の貸切公演にもなっていた。

アンデルセン童話を元に創作された幻想的で美しい作品なのだが、死体や残酷なシーンが出てきたり、少年が恋をする王女は魔法により悪魔の愛人になっている。王女がなぜ悪魔に心を売り渡してしまったのか明確な説明はないが、少年の愛によって魔法は解け、彼は王女を受け入れ共に生きていく。

この世界には分からないこと、不思議なことがたくさんある。人間の心も含めて。大切なのは「分からないことがたくさんあることを知る」こと。もしかしたら、10年後、20年後にふと自分なりの答えが見つかることもあるかもしれない。それが豊かな演劇体験なのだということに気づかされた。

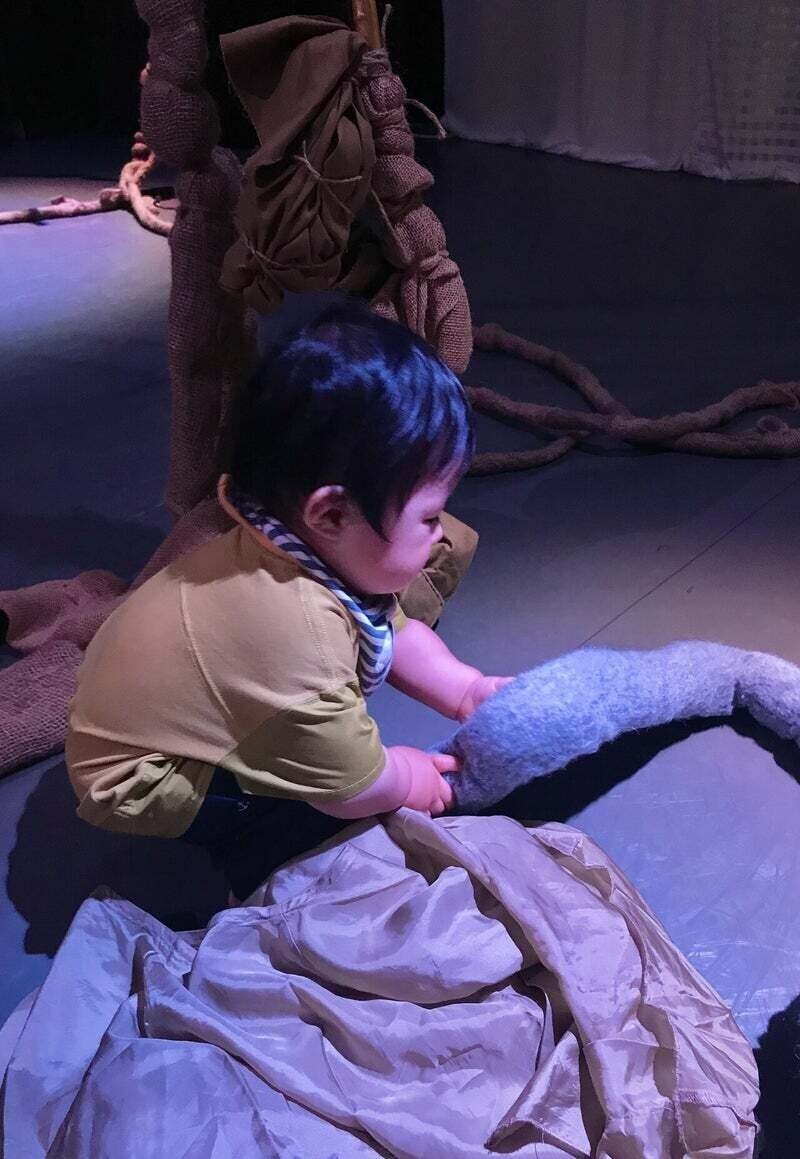

『旅とあいつとお姫さま』の後に制作され、今年で上演が終了した『ピノッキオ』も照明の暗いシーンが多かったけれど、身体表現を駆使し、軽快なテンポで展開する物語に、1歳の息子も前のめりで集中し、楽しんでいた。人生は不思議で、人間は弱くて完璧ではないが、最後にピノッキオが人間として地面を踏みしめて踊り、歩く姿に「それでもきっと大丈夫」と言われているような、大人も心を揺さぶられる作品だった。

1990年代からヨーロッパで始まった乳幼児のための舞台芸術である「ベイビーシアター」も最近上演が増えつつあるようだ。わたしも娘や息子を連れて何度か参加したことがあるが、どのように鑑賞するかは、観客である赤ちゃん自身にゆだねられているというあり方がとても興味深い。

言語に頼らず、五感を刺激するようなダンスや演劇などのパフォーマンス。上演中も出入りが可能で、いつから見てもよいし、動き回ったり、出演者に関わってもよい。ただ演者の方から、誘導するということはせず、赤ちゃんの主体性が尊重される。

親が子どもを静かにきちんと座らせておかなければならないというプレッシャーを感じることもなく、子どもたちが思い思いに集中して楽しんでいることで落ち着いた居心地のよい劇場空間になる。

「子ども向け」の公演を考えることは、決して子どもたちのためだけではなく、誰もが舞台芸術を楽しめる環境を作るための入り口なのだと思う。そのために必要なのは、幼稚さや分かりやすさではなく、本質的であることや表現のシンプルさ、そして遊び心ではないだろうか。

米谷よう子

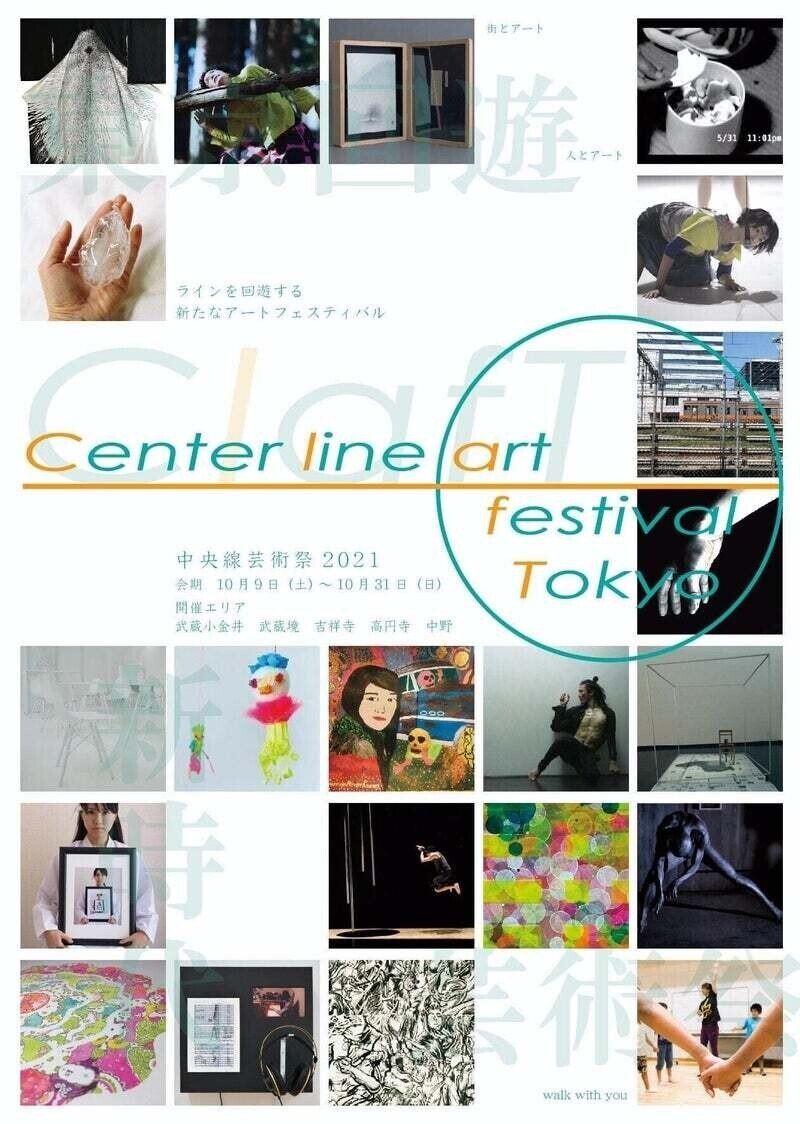

わたしが運営に携わる、中央線芸術祭2021が開催中。子どもから大人まで親子で一緒に楽しめるイベントをご紹介!

https://artfes-claft.wixsite.com/site

ダンサーの康本雅子さんのワークショップ「マジな性教育マジか」

3年生以上の小学生親子を対象に、身体を動かすゲームを通じて、自分の身体を見つめ直し、性について気軽に話せる関係性を築くワークショップ。

https://artfes-claft.wixsite.com/site/program

「あーととえほんのじかん」

3つの美術展示の各会場で未就学児から大人までを対象に、俳優が絵本の読み聞かせと展示作品についてアーティストとトークを行う。身近な絵本を入り口にアートの世界を楽しむ時間。

https://artfes-claft.wixsite.com/site/event-arttoehon

米谷よう子の記事はこちらから。

https://note.com/beyond_it_all/m/me1e12a71d670

読んでくださり、ありがとうございます。 このnoteの詳細や書き手の紹介はこちらから。 https://note.com/beyond_it_all/n/n8b56f8f9b69b これからもこのnoteを読みたいなと思ってくださっていたら、ぜひサポートをお願いします。