『Beep21』お試し記事パック⑧ 祝!「魔法の少女シルキーリップ」メガドライブミニ2に収録! あの時の裏話(前編) 書き手 : 遠藤正二朗

2022年10月27日に発売された

メガドライブミニ2には

メガCDの名作タイトルが収録され

大きな話題となりましたが

その中に、まさかの

「魔法の少女シルキーリップ」が収録され

往年のメガドライブファンから

大きな話題を呼びました。

今回『Beep21』では、

当時の企画担当者でもあった

遠藤正二朗氏にコンタクトし、

あの時世に出ていない数々の

エピソードを執筆していただきました。

遠藤正二朗氏についてはこちらの

ロングインタビュー

そして、完全新作連載小説のほうも

あわせてぜひご覧ください!

さて、そんな遠藤正二朗氏の

代表作「シルキーリップ」は、

31年前のあの時どんな形で

生み出されていったのか?

時計の針が巻き戻るような

エピソードの数々は、読者の皆さんを

あの当時の景色に連れていってくれるはずです。

前後編でお届けする

「シルキーリップ」数々の裏話。

※後編(6話から11話)はこちらで公開中

ぜひ最後までお楽しみください!

※本記事は『Beep21』で人気のあった記事を「お試し」版として無料で読めるものです。

▼『Beep21』が初めてという方は、こちらの『Beep21』2021〜2022年分 超全部入りお得パックがオススメです!(※ご購入いただくと2021〜2022年に刊行された創刊1号・2号・3号・メガドライブミニ2臨時増刊号すべての記事を読むことができます!)

▼2023年以降の『Beep21』を一番手軽に読むことができるのはこちらのサブスク版(※下の「2023年間購読版」もかなりお得でオススメです)。

▼「2023年間購読版」は2023年の記事を読むのに一番お得です。

第0話「芸能への逃亡」

初めまして、わたくし遠藤正二朗と申します。ビデオゲームのプランニングやシナリオ、演出などでご飯を食べている者でございます。今年で五十二歳になるオッサンです。

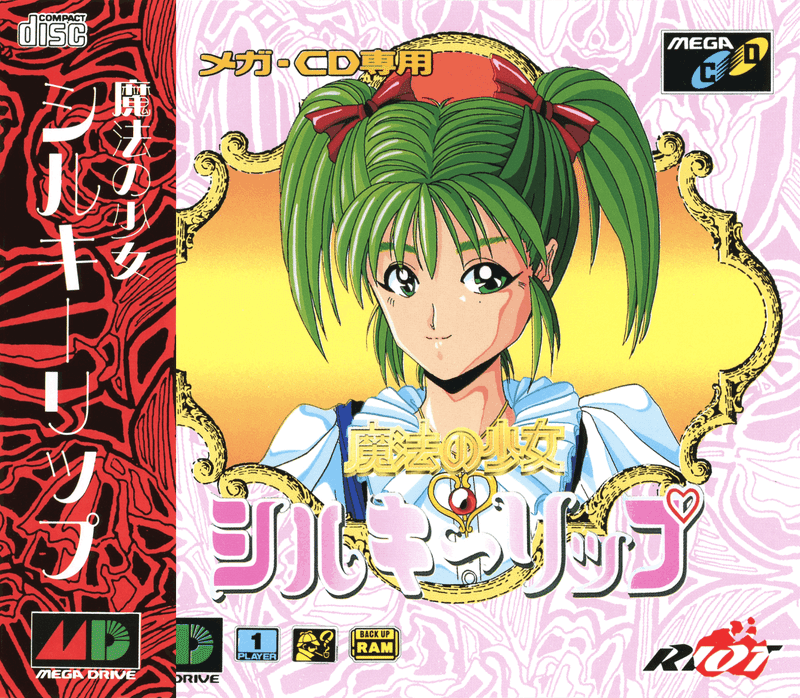

この度、私が原作・監督・脚本を務めましたメガCDタイトル『魔法の少女シルキーリップ』がメガドライブミニ2に収録されることとなりました。そしてそれをきっかけにBeep21編集部さんよりお声をかけていただきまして、本コラムの執筆に至りました。

これよりリップの開発当時のエピソードなどをつらつらと書き連ねていきますが、そうですね、いかんせんもう三十年の年月が過ぎていることもあり、所々おぼろげな様相を呈してしまうかと思われます。そこについてはどうかご容赦をいただきつつ、昔話をお楽しみいただけますと幸いです。

それでは、まずは時計の針を三十一年前に戻すといたしましょう。

1991年夏。白タイツの蝶野が第1回G1の覇者となったそのころ、じわじわと感じていた敗北は現実となっていた。経験者ほぼゼロでスタートしたメガドライブタイトル「ビーストウォリアーズ」は完成度において誰が見ても失敗作としか言いようがない結果に終わろうとしていた。ゲーム性、操作性はどれをとってもプロのレベルには到底達しておらず、一部を除いた絵、そして音とキャラクター、ダイアログなどはかろうじて商品として成立するといった有様だった。

チームは解体され、スタッフはそれぞれ他のチームに編入されるであろう。私はそう思っていた。しかし、株式上場を目指していた当時の日本テレネットはソフトの定期的なリリースが命題となっていたため、失敗作であろうとも引き続き同じチームでラインを稼働させなければならなかった。ビーストでの経験をどう活かせばいいのか。決定事項は今期中、つまり1992年3月いっぱいのリリースということだけだった。次回作はどのような内容にすればいいのか。会社からの指示命令は一切なく、全てはチームリーダーの私が提出する企画書待ちという状態だった。

私はアニメーター、漫画雑誌編集者という職歴を経て、20歳になる1990年冬、日本テレネットに入社した。動機は自分の作品、と言えるものを作りたい。これまで溜め込んできた創作への欲求を満たしたい。そんなところだったか。しかし未経験者である自分は入社したとしてもせいぜい数年はアシスタント的な業務に就き、先輩の背中を追っていくのだろう、そう思っていた……のに、提出することになった企画『ドラゴンウォリアーズ(仮題)』が採用されてしまい、全くの未経験のまま、ほぼ未経験者の新入社員たちが大半の開発チームを率いることとなり、翌年の夏を迎えていたのだった。

経験、能力の全てが足りない。私を含めた全てのスタッフに足りていない。だけど次回作を作るという事実だけは決まっていた。考えに考え抜いた私は一つの結論に達する。「真正面からゲームを作っても商品レベルには到達しない。"芸能"に逃げるしかない」と。

次回作はメガCDなるメガドライブの拡張ユニット専用ソフトになることは既に決まっていた。当時、PCエンジンが先行してCD-ROM²という拡張ユニットで、CDメディアを使ったソフト展開をしていて、私もほぼ発売日に購入してその特性はある程度理解していた。大容量を利用した歌やお芝居はゲームの演出という可能性を広げており、こちらもそれを楽しむ側の一人でもあった。しかし、それら要素を味付け程度にしか活かしておらず、言い換えれば満足度は若干落ちるもののHuカードでも再現可能となるタイトルも多々見受けられた。

開発リソースの多くを、いや大半をCDメディアの特性に振っちまえば、俺たちスタッフの力量不足は補えるはず。よし、その手で企画をまとめちまおう。それで自分達にどんな成長が見込める? んなこと考えている場合じゃねぇ。締め切りは迫ってるんだ。

「エンちゃん、次の企画書どうするの?」

会社の喫煙室、「リフレッシュルーム」と呼ばれていた部屋にて、チームのひとりからそんな質問が寄せられた。

「もう作り始めてるよ」

「どんなの?」

「魔法少女モノ。ミッチが歌って、『ロウ・オブ・ザ・ウエスト』みたく会話で話が進むアドベンチャーゲーム。もちろん、台詞は音声付きで」

「面白そーじゃねーか、エンちゃん」

「ビーストが血なまぐさい内容だったし、今回は華やかなタイトルにしたいんだよ。だから可憐かれんな魔法少女。魔女宅みたいな雰囲気で、魔法使いのお手伝いさんが一話完結で色んな家や街の問題を解決するってアイディアが浮かんだんだよ」

「ああ、エンちゃん魔女宅好きだもんな」

「けどそれじゃマップ数が膨大になるし、ゲストキャラの人数だって目まいがする。だからメグちゃんみたく、舞台は固定でなんなら学校に通ったっていい。とにかくシナリオ全振りで、歌とお芝居で楽しませる。ビーストのしくじりは繰り返さない」

さて、今回はリップの企画に至った経緯などをお伝えしました。チームリーダーの全権委任で企画を起ち上げられるなんて、三十年前のあの会社は実にクレージー……あ、いや、没企画も多々あったか。あんなのとか、こんなのとか。

それでは次回はリップがどのような座組で開発が進められたのか、そして泊まり込み用に買った枕の無残な結末についてなど語らせていただこうかと思います。

第1話「座組のお話 そして、路地裏のスイートミント」

今回は、リップがどのようなスタッフたちによって開発されたのかを語らせていただきます。ただし、今後の記事についてもそうなのですが、私の記憶に曖昧な部分などもあり、具体的な個人名は避けさせていただきます。なにぶん四半世紀以上の時を経た昔話です。「オレ、こんなこと言った覚えはないよ」「その提案は私じゃなくって○△×さんだよ」といったことはままありますので。

ではでは、三十一年の時を遡るといたしましょう。

1991年晩夏。『ターミーター2』が公開されたそのころ、歌とお芝居、そしてシナリオに特化した魔法少女アドベンチャーゲーム、『魔法の少女シルキーリップ』の企画は会社から正式に承認された。リップの開発座組は前作の『ビーストウォリアーズ』のスタッフをほぼ引き継ぐことになった。私が引き続きチームリーダー、そして監督として全体を取りまとめることとなり、デザイナー、サウンド、プログラムも幾人かの増員をしつつ、ビーストのスタッフがそれぞれの業務に振り分けられた。

概ねにおいてスタッフの士気は高かったものだと記憶している。魔法少女モノという、版権タイトルでもない限り当時のゲームジャンルではあまり見かけない企画内容に対して、主にデザイナー陣は仕様が決まる前から意欲を見せていた。

私は全体の管理と仕様の作成、スクリプト、そしてシナリオを引き受けることにした。シナリオについてはチームの中でも企画、今で言うところのプランナー職は私のみだったため誰かに割り振るとしたら外に頼るしかなく、その方法もとれたのだが、とことん自分のカラーを打ち出したかったので、外注さんという手は選ばなかった。ただし、これまでにアドベンチャーゲームの開発経験はなく、長編シナリオの執筆経験も皆無ではある。なのに不安は全くなかった。まだハタチそこそこの無根拠な自信というやつだ。そして会社からもなにも言われることはなかった。外注費が浮くから、理由はそんなところだろうと思う。開発が決定してから私がまず着手したのは仕様書と大まかなストーリーライン、そしてどのようなキャラクターが登場するかの設定資料の作成だった。

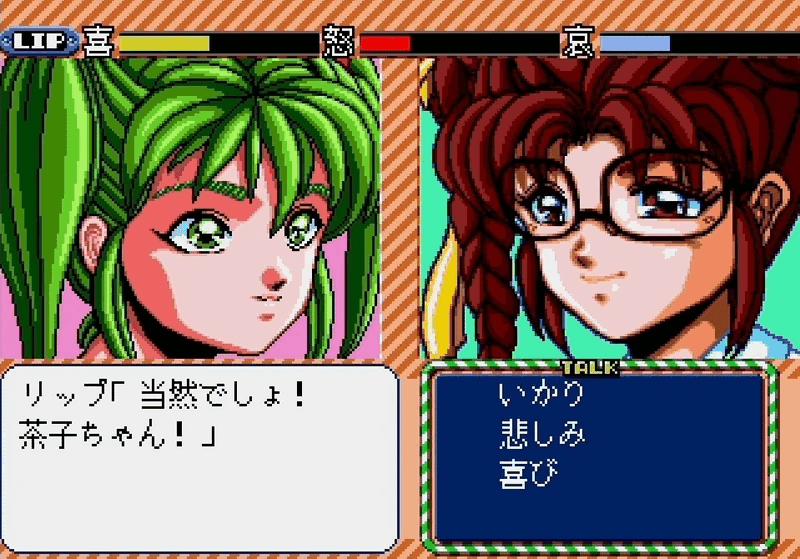

プログラマーと最初に出た懸念点は、ゲーム中に登場する会話モードにおいてキャラクターが音声を使って会話をする点であった。

当時、この会社のPCエンジンなどのプロジェクトではキャラクターのセリフが音声である場面、いわゆるビジュアルシーンの全てがCD-DA、つまりはCDそのままの音を使用していた。今回、CDの容量を超えた膨大な分量の台詞を想定しており、そもそも選択肢によって会話を組み立てる本作においてはリアルタイムに対応したPCM音源の利用が必須となっていた。だが、そのドライバーの開発実績もないため、会社が用意した半年という短い開発期間の中でどこまでのクオリティに達せられるのか、本プロジェクトで最大の不安要素でもあったのだ。

本作では一話ごとにオープニングとエンディングが挿入される構成となっていた。

これの音についてはCD-DAの使用が早々に決まったが、問題はグラフィック廻りの制御だった。それぞれ一分半ほどの尺を保つには、テレビアニメーションの様なビジュアル作りが必要であり、ムービーにしてしまうという手もあったが当時のそれは画質がひどく、どうしてもリアルタイムでの描画を実現したかった。結果として、外部スタッフのパワフルなプログラマーが開発途中から参加してくれたおかげで、このもうひとつの不安点は後々に解消された。

開発がスタートしたそのころ、泊まり込みを想定していた私は現場近くの寝具店で枕を購入した。それも子供用のアニメがプリントされた枕だ。『魔法のエンジェルスイートミント』それがプリントされていたアニメのタイトルだった。実のところほとんど見たことないアニメだったが、リップに髪型や色が似ていたのと、俺はこんな枕で泊まり込むのが平気なほど、リップというタイトルに恥なんて一切感じていないからな。そんな意気込み、というかイキりの現れだったと思う。

まだ未使用のままだった枕が私のデスク下で鎮座していたそのころ、現場では新人スタッフを歓迎する宴席が開かれることになった。耳にした呑み会は片っ端から参加(乱入)していた私は、リップのスタッフたちと共に豊島区大塚の居酒屋で浴びるように鯨飲していた。当時も今も大塚とは、あまたの風俗店がひしめく猥雑さを醸し出している街であり、会社が早稲田からこちらに引っ越した当時はそれに抵抗感を抱いていたスタッフもいたが、そんなものはものの数週間で消え、ほとんどがこの繁華街に何らかの行きつけを持ち、今日の歓迎会もそんなお店のひとつで執り行われた。

いろいろとゴタゴタしたこともあったけど、いよいよリップも開発スタートだ! 今日は呑むぞ! いや、今日も呑むぞ~!

「アレ? 俺のスイートミントまくら、どこ?」

翌朝のこと、現場入りした私は机の下にあったそれがなくなっていることに気づいた。しかしスタッフたちは気まずそうに俯くばかりだ。

「え? もしかして誰か使った? おいおいカンベンしてくれよ。まくらって貸し借りできるアイテムじゃないと思うけどな」

「遠藤さん、ごめんなさい!」

私の前で頭を垂れて謝罪の意を示しているのは、昨晩共に酒を酌み交わした新人スタッフのひとりだった。

「あのあと、会社に泊まって……俺、遠藤さんのまくらを勝手に使ったみたいで……」

記憶もあやふやなようである。そりゃそうだ、あれだけ呑んだのだから。

「目が覚めたら……」

食事中にこれを読んでいる人もいることも考えられうるので、このあとの言葉は生々しさを減らして述べさせていただく。つまるところ、酔って会社に戻ったその新人は、私の枕で寝落ちしてそのままリバースしてしまったとのことだった。

「うあぁ……マジかよ? で、その変わり果てた俺のミントちゃんはどこだ?」

「原状復帰が望める状態ではなかったので……空蝉橋の下の路地のゴミ捨て場に……」

さて、今回はこんなところで。怖いですね、ひとつ間違えば『ブレイキングバッド』のピンクマンの彼女みたいな命の危険もあったわけですから。そんなわけでミントちゃんは私に一度も頭を預けられることなく、猥雑な風俗街の路地裏に投棄されてしまいました。もちろん、回収して洗濯しようなんて甲斐性は私にはございません。当時の開発陣の破廉恥な無軌道振りの一端でもお伝えできたらと思いまして、あえて触れさせていただきました。

それでは次回はリップ開発当時の会社の空気感などを語らせていただこうかと思います。ほんと、今では想像もできないほど異端視されていたんですよ、シルキーリップというタイトルは。

第2話「俺はこんなタイトルやりたくないんだ」

今回は、リップの開発がスタートしてからの、当時の社内の空気などを語らせていただきます。今ではアニメイズム、それも少女を主人公にしたゲームはありふれていますが、三十年前の、しかもメガドライブおいては非常に稀なタイトルと言えました。好奇の眼差しは社内からも向けられていて、我々スタッフの立場は極めて微妙なものとなっていました。

それでは、前回と同様に時を遡ることといたしましょう。

1991年晩夏。チャーリー浜の知名度が全国区になろうとしていたころ、当時の開発部にはメガドライブのチームが二つ存在していた。『ビーストウォリアーズ』、『港のトレイジア』といったタイトルはほぼ同時に開発が進められ、それ以外にも外注のデベロッパーに開発依頼をしているタイトルも進行中だった。前回語ったように、リップは我々ビーストのチームがそのままアサインされることになった。

あのころのゲーム業界ではある種のヒエラルキー的なものがあって、開発者としての頂点に位置していたのがアーゲードゲームであり、コンシューマーは一格下であり、PCゲームはそれらに対して独自の立ち位置と存在感を示していた。ただし、PCゲームがコンシューマー移植されることはあってもその逆はほとんどなく、コンシューマー開発者は漠然としたコンプレックスを抱くことも日常的だったと記憶している。事業部の中でも稼ぎ頭はPCエンジンであり、リップとトレイジアは収益としてはおそらくは赤字だったはずで、我々のチームは事業部内でも最下層の存在だった。

また、当時の空気感について言及すると、アニメというものはゲームとの親和性は今ほど高くなく、全くアニメを見ないという開発者もザラであった。この空気が激変するのが1992年春からスタートしたアニメ『美少女戦士セーラームーン』の登場だった。つまり、リップの開発がスタートした1991年よりあとのことであり、TVアニメのルーティーンを取り入れ、しかもプレイヤーキャラがローティーンの魔法少女であるシルキーリップは、企画の起ち上げ当時から事業部全体、また他の事業部から非常に奇異な目で見られていた。しかも開発担当チームは最底辺に位置する我々である。

・ふーん、あいつら変なの作るんだね。←これがパターンA。全体の六割。

・うわ、面白そう。できれば自分も関わりたいな。←これがパターンB。全体の二割。

・なんだよアレ。オタク丸出しじゃねーか。キモ。←これがパターンC。全体の二割。

分布としてはこんなところだったろうか。そして最悪だったのが、当時の上司であるプロデュース担当者が、この中でパターンCの一人だったことである。

企画が承認され、キックオフのミーティングが社内で開かれた。参加者は私とその上司の二人。上司は開口一番、こう言った。

「俺はこんなタイトルやりたくないんだ」

……ではどうすればいい? 承認済みの開発タイトルをあなたの力で取り下げ、今から別の企画でも起ち上げるのか? 意味のない、それでいてこちらの士気だけは大いに下げる発言に対して、今後の開発の難航が想像できてしまった。

しかし、結果的にこの上司はほどなくしてリップの担当から外れ、PCエンジンの開発チーム担当者である小川史生氏がプロデューサーに就く運びとなった。あの上司はアニメなど全く見ない人物であり、魔女っ子ゲームなぞ虫唾が走っていたのだろう。

開発も後半に差し掛かったころ、用意するリソースに対してあからさまにマンパワーが足りていないことが露見してきた。ほうぼうのチームに頭を下げ、手が空いていたスタッフに助っ人として手伝っていただき、難を凌いだこともあった。おそらく、彼らの概ねがパターンAかパターンBだったと思う。後半戦ともなると、ゲームとしての形が見え始めていて、得体の知れない感じが薄れていたこともスムーズにお願い出来た要因だったのだろう。

1992年春。開発の遅れから、リップは予定していた今期中の発売が不可能になった。そんなころ、全事業部参加の社員旅行が執り行われた。

あー、連日の泊まり込みでヘトヘトだ。旅行なんて行ってる場合じゃないけど、どこかで疲れを落とさないとやってられない。よし、旅行には参加しよう!

「リーラールル~ラーリールル~リラールル~リップ♪ リップは~遅れる~女の子~リップ、リップ、さような~ら~♪」

宿泊先の宴会場のステージで、開発遅延をからかったそのふざけた替え歌は、他の事業部の開発スタッフ数名によって歌われ、場の嘲笑を誘っていた。我々当事者の前で歌っていい内容ではない。私は即座に立ち上がり、拳を振り上げた。

「くっ……! ダメだ……!」

実のところ、その事業部にもリップはいくつかの手間をかけさせてしまってはいた(これについては第4話にて触れます)。からかわれても仕方がない迷惑をかけていたのだ。挙げた拳は下げるしかなく、私はただ彼らを睨むことしかできなかった。

うーん、誰も彼もが若いですねぇ。リップを毛嫌いしていた上司さんだって、当時はまだ三十代になったかならなかったかってくらいだったわけですし。ほんと、リップは社内でもいろいろとネタにされて、中にはバカにする輩もいたってことです。それに比べて今はいい時代になったものです。

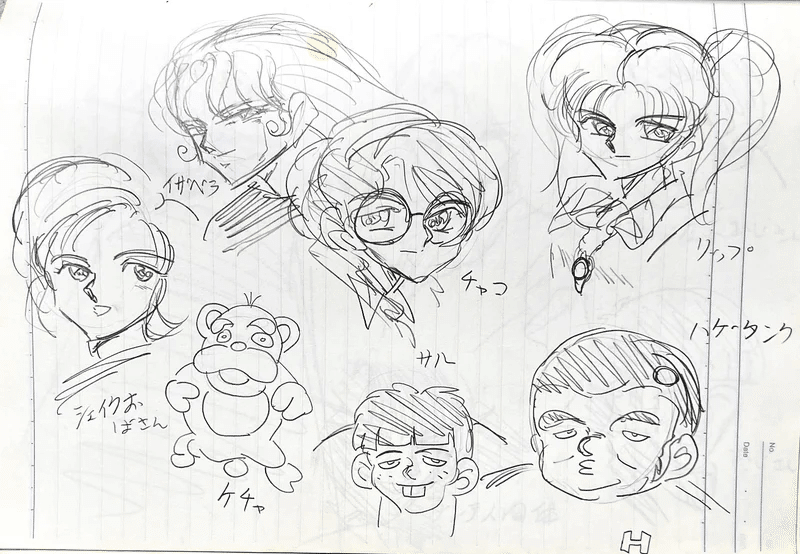

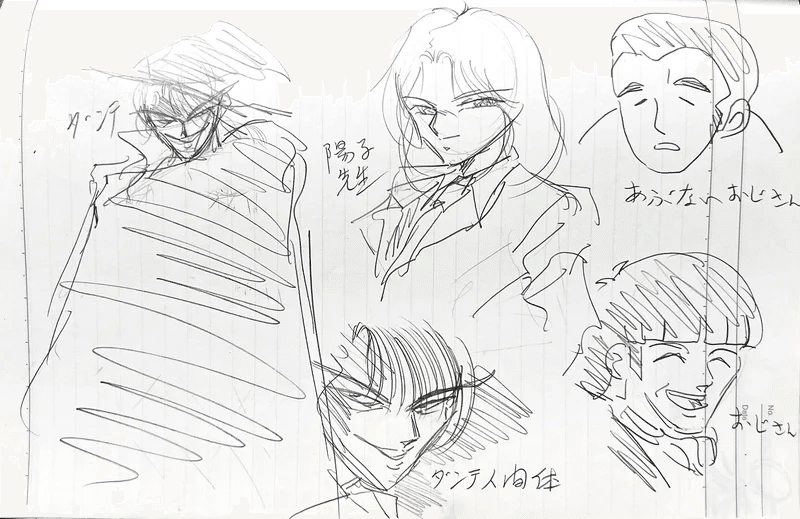

それでは次回はデザイン周りについて語らせていただこうかと思います。現在のものとは全く違う、別人にしか見えないリップがあったりしたんですよ。

第3話「手作りにこだわり、そして、挑む」

ここに、一枚の名刺があります。有限会社デザインオフィス「メカマン」代表取締役、中村光毅さんの名刺です。

アニメの美術監督、メカニックデザインなどを手がけていた業界の重鎮であり、「機動戦士ガンダム」などの美術監督で知られていた方です。氏は、リップのビジュアルシーンの美術監督をしていただき、この名刺はその際に交換したものであります。アニメーターの経験もあった私は当然のことながら、中村氏のお名前は存知しており、名刺を受け取る際も緊張して震えていたのをよく憶えています。2011年に氏の訃報を知った際、当時のやりとりを思い出したりしたものです。

今回は、シルキーリップという作品にどのような外部の会社やスタッフさんが関わっていたのか、そしてそんな中で内部のスタッフをどう稼働させていたのか、それらを語らせていただこうかと思います。

時は三十一年ほど巻き戻ります。

1991年初秋。 SMAPが6人組でメジャーデビューしたあのころ、当時の開発部にはある広告代理店が出入りしていた。彼らの主たる役割はアニメスタジオなどのコーディネートであり、開発現場とアニメ制作現場の橋渡し役でもあった。主にCDメディアのタイトルについてはアニメのプロにメインキャラクターデザインや、絵コンテ、原動画などを発注するケースが多かったのだが、リップについては早期の段階でこの代理店を通さず、八谷賢一氏というアニメの演出家に絵コンテを発注する段取りが決まっていた。

ゲーム中にいくつか挿入されるビジュアルシーン、そしてオープニングとエンディングのアニメについても原動画や美術についてはさすがに内部ラインでは賄えない。そう判断したため、件の代理店の担当者と打ち合わせを重ね、発注先はある大手アニメ制作会社に決定された。

八谷氏と一緒にその制作会社に初顔合わせに行った際、そこのプロデューサーから自分たちプロダクションが過去、いかに偉大な業績を上げていたか、オリジナリティ企画に強いこだわりがあるか、最近では着想した女柔道家モノのアイディアが、漫画などのメディアで先に実現してしまい、悔しい思いをしたか、などといった話を延々と聞かされた。要は、この仕事にあまり乗り気ではないのだな。帰りに立ち寄った喫茶店でそんな結論に至った。

歌の収録と並行して絵コンテは順調に進み、いざ原画の発注となった段階で、奇妙なFAXが私の手元にやってきた。

とても可憐な美少女がそこには描かれていた。見覚えのある絵柄だ、確か今回原動画をお願いしているプロダクションの中でもエースとされている人気アニメーターの絵柄だ。しかし、なぜ私あてにこんなものが届けられたのだろう? 疑問はすぐに氷解した。その美少女の脇には、「大竹リップ」と名前が記されていたからだ。

今回、リップのキャラクターデザインは、全て内部スタッフで制作することを企画時点で決定していた。キャラクター数が多く複数人による分業となっており、その中には私自身も含まれていたので、内輪で作る方が手っ取り早いと判断したからだ。また、これが一番の原因なのだが、外部に頼っていては内部のデザイナーが育たない。今後CDメディアの台頭でより外部のプロの力に頼る傾向が増していくはずで、その流れにクサビを打っておきたいという考えもあった。

なにがどう間違って、このようなFAXが届いてしまったのだろう。代理店には今回のキャラクターデザインは内部でやる、と言っていたのに。私は早速代理店の担当者を呼び出し、事情を聞いた。それによると、なんでも先方のプロダクションはリップでキャラクターデザインもやりたく、開発現場に話は通っているだろうからラフデザインを送ったとのこと。しかしFAXの発信元は代理店となっている。説明がおかしいじゃないかと更なる質問をすると、担当氏は平謝りするばかりである。言えない事情でもあるのだろう。追求は無意味だと悟り、今後は本来の座組と筋道で進めるよう先方に念を押して欲しいとだけ頼むことにした。

ビジュアルシーンの美術関係については実に順調だった。前述のメカマンの中村氏はとても気さくな方で、こちらのイメージをすぐに理解していただけた。

「このですね、ドメドナルドの裏口が出てくるわけですが、ここの車庫にはランボルギーニカウンタックを置いて欲しいんですよ」

私のそんなお願いに中村氏は笑顔で、

「カウンタックなら、もちろんLP500Sだよね?」

とおっしゃられ、わたしは、

「もちろんです! 400なんかじゃありません!」

などと答え、非常に和んだ記憶がある。

お芝居についても内部では一切賄えない、今回の重要要素の一つだった。こちらについては小川プロデューサーが以前より昵懇にしている青二プロダクションという、業界最大手に発注することになった。私は希望するキャストを先方に送ると、数日後には先方案のキャスティング表が返され、何度かのやりとりを経て最終的な配役が決定された。このやりとりをしてくれたのが、同プロダクションの現相談役であり当時は部長だった古市利雄氏である。氏とは後年、『ひみつ戦隊メタモルV』に至るまで私の作品ではほぼ毎回キャスティングとマネジメントをお願いしており、仕事以外でも何度も呑む間柄となった。

色んな人がこの企画に参加してくれている。その中には俺が生まれる前からプロだった大物さんだっている。こいつは生半可な結果じゃ終われないぞ!

「エンちゃん。絵柄、どうすんの?」

やや、時は遡る。それはあるデザイナーからの質問だった。

「リップのデザイン? それなら桂正和でいけるかな?」

「あの、電影少女とかの? 呼ぶの?」

「んなのムリだよ。だからそれに寄せて欲しい」

「んー……」

「まぁ、アレ通りは難しいとは思うけど、あくまでも目標として。俺はアレが今の正解だと思っている」

「わかった。できるだけがんばってみるよ」

いや、どうにもこいつは無茶振りが過ぎますね。上記の会話が結果としてどうなったかは、あらためてメガドライブミニ2などでご確認下さい。

今回は我々のプロジェクトにどのような"外"のスタッフさんがどのように関わっていたのかを語らせていただきました。あのころ私もまだハタチそこそこで、よくもまぁあんな若造の指図やお願いを引き受けていただけたモノだと、この場を借りて改めて感謝を述べさせていただきます。

それでは次回は、当時のロム作成環境などについて語っていきます。我々にとって初めてのCDメディアでの開発だったのですが、そこにはおっかない怪物が潜んでいたんですよ。ああ恐ろしや。

第4話「オカルトライトワンス

今回は、当時のロム作成環境などについて思い出してみたいと思います。今じゃすっかりダウンロード販売が定着して、私などももうここ数年はパッケージソフトを購入していないのですが、三十年前はもちろんそんな選択肢はありませんでした。リップは我々にとっても初挑戦となるCDメディアのタイトルだったのですが、その制作は意外な理由から困難を極めたのでした。

三十年ほど、時を遡るとしてみましょう。

1992年、年初。誰もが「あれ? なんかここんとこの景気って、ヤバくない?」と感じはじめ、後にバブル崩壊がスタートした時代と言われたそのころ、我々開発陣にひとつの、そしてとてつもなく大きな問題が立ちはだかった。ライトワンスが焼けないのである。

ライトワンスとはゲームの実行データを記録するCDメディアの名称であり、一度限りしか記録できない媒体だったため、"ワンス"と名付けられていた。開発実機でのデバッグはもちろん、SEGAに対する納品物もこれを含んでいたため、開発工程においては必須の記録媒体だった。ロムにデータを書き込むことを、スタッフは皆「焼く」と言っていた。つまり「ライトワンスが焼けない」状況とは、すなわち開発実機での確認ができない最悪の事態だったのだ。

確か、メガCD用のライトワンスマシンを我々が受領したのは前年の末ごろだったと記憶している。そのころにはさすがにリップもフィールドを歩いたり、会話モードが動作する状態にはなっていたので、ロムを焼いての実機確認は早急に行いたかった。

ライトワンスマシンを開発ハードに接続し、空のCDメディアを放り込み、データの書き込みを実行する。誰でもできる、簡単なお仕事だ。しかし、焼き上がったロムを開発実機でロードしてもなにも起きない。そこには虚無しかなかった。ところが、ごく稀にだが上手くいくこともあった。こうなると焼けない原因の特定は難しい。こんな状況が昨年暮れから年初の現在までも続いていた。

ともかく、焼いている最中に付近を移動する際は、そっと忍び足で行こう。そのため、マシンの周りに不審な挙動をする開発スタッフの姿を何度も見たし、私自身も同様の忍びっぷりだった。

物理的な環境を変えれば事態は好転するかも。そんな思いから、当時別室になっていた部長室にマシンを設置したこともあった。僅かながら成功確率は上がったものの、事業部長の実務の妨げになるだけだったので、この試みは数日で廃案となりマシンは開発現場に戻された。

こうなったら神頼みだ。誰が持ってきたかは失念してしまったが、成田山のお守りをマシンにセロテープでくっつけてみた。

わずかに……ほんのわずかに成功率が上がったような……あがってない? うぁぁぁ、なにを信じりゃいいんだ!?

我々スタッフはそのころ、すっかりオカルトに取り憑かれており、マシンの周りでお祈りまで捧げる始末だった。その姿を見かねたのか、小川プロデューサーがある最後の手を打つことになった。

リップのデータが入った記録媒体を手に、私は別の事業部の開発現場にいた。そう、最後の手とは既にメガCDの開発に成功している別の事業部でライトワンスを焼かせてもらうという奇策だった。同じ会社なのだからそんなやりとりは当たり前、誰でもそう思うかもしれないが、あのころのあの会社は事業部間での関係があまりよろしくなく、しかもリップというタイトルは当時あらゆる事業部から奇異な目で見られたタイトルだったため、ノコノコとやってきた私に向けられる目の中には、冷たいものも混じっていたと記憶している。しかし、この事業部で焼いたロムは百発百中の起動率であり、迷惑はかけたものの開発工程でここでのロム焼きは必須となった。

結局、ライトワンスを巡る問題は終盤戦においてスタッフの尽力によって解決されたため、他事業部でのロム焼きはひと月ほどの期間に終わった。

ようやく自分の現場で自由にロムが焼ける。これで白い目も向けられずに済む。しかし結局のところ、我々のマシンが不安定だった根本的な要因は、わからずじまいだった。

俺、デジタルな現場に来たはずだよな? ゲーム業界、ゼロイチの世界だったよね? はぁ、なんだか疲れてしまった。今日も呑もうっと……。

「エンちゃん、なんだそれ?」

開発現場でスタッフから尋ねられたそれは、モニターの切り替えスイッチだった。

「マップの確認用に、俺にもロッパーが支給されることになったんだよ」

「お、いいね。ボスコニアンやろう!」

「……で、マシンがキューハチとダブルになるから、モニターの切り換えスイッチを買ってきたんだよ。自腹で。それで、こいつをこうする」

私は切り替えスイッチを、自分の膝の位置にあたるデスクに固定した。

「いちいち手で切り換えるのもかったるいし、せっかくある足を使わない手は……この場合は足か……くっくっくっ」

「エンちゃんっていちいちバカみたいだな」

「褒め言葉、サンキュー」

なんでしょうね、このアホなやりとりは。ともかく、いにしえの開発時代は今では想像もつかない苦労があったというお話です。あ、膝でのモニター切り換えスイッチ? んなもんボタンが硬くて膝が痛くなっちまったんで二日で手元に再設置しましたよ。

最後に、当時開発に使用していたPCなどについて少々触れさせて下さい。企画職の私はPC-9801RX、プログラマーはPC-9801RAまぁそれぞれ「キューハチ」って呼んでましたね。デザイナーは主にPC-8801VAで、なぜかこいちは「ハチハチ」ではなく「ブイエー」でしたね。16ビットだったからかな? そして、マップだけはX68000、いわゆる憧れの「ロッパー」ですね。いや、グレーのアレが支給されたとき、それは喜んだものです。ボディをニヤニヤして眺めてたのもいい思い出でしょうか。

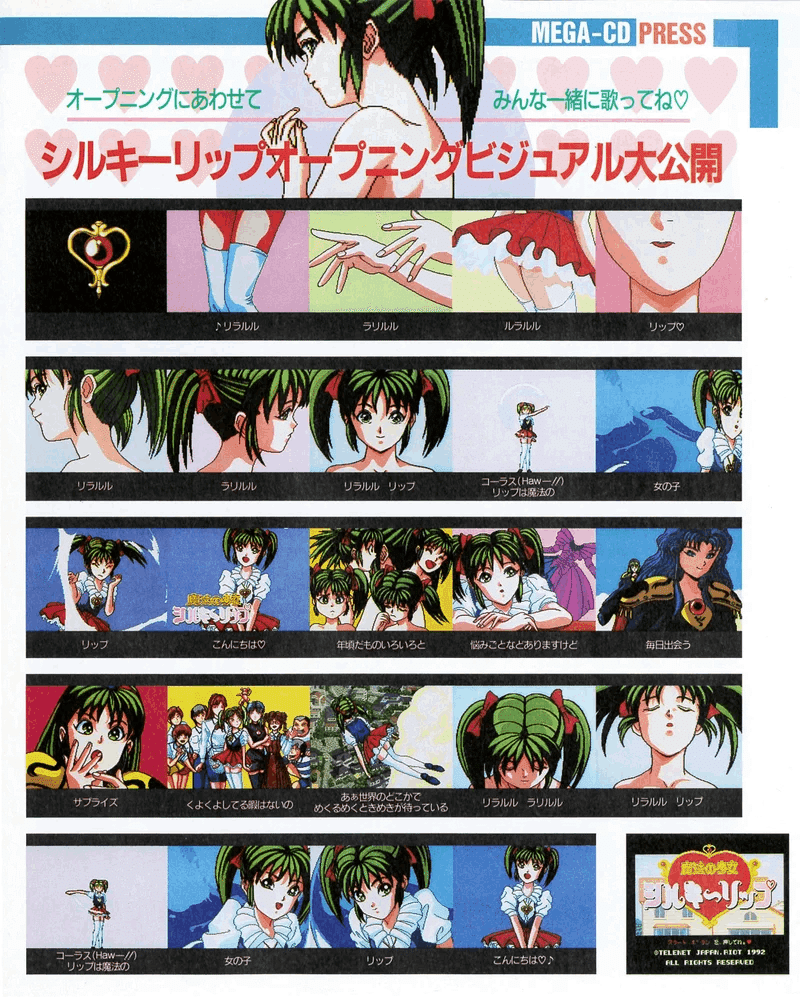

さて、次回はあの主題歌について振り返ってみようかと思います。ゲームでまだ歌というものの使用がもの珍しかった当時に、電波ソングとまで言われた"あの"主題歌がどのような経緯で作られたのか。最初はね、全然違う歌にしようかと思ってたんですよ。

第5話「“あの”主題歌について」

三十年前、ゲームに歌が入る機会は稀でした。なんでしょうね、やはりアーケードゲームが王様だった当時は、歌を悠長に聞かせる場面も難しかったですし、何というかまぁ必然というものに欠けていたという理由もあったとは思います。

さて今回は、シルキーリップの"あの"主題歌の制作過程について語らせていただきます。

ぼちぼち皆様の中でも、1990年代という時代が懐かしくなく思える頃合いにもなってきましたでしょうか。それではこれより三十一年前を振り返ってみましょう。

「主題歌 9/中 発注~10/中 UP」

当時の手帳にこんな表記がある。

テレビアニメのフォーマットをゲームに落とし込むことになったリップには、オープニングとエンディングを歌として表現することが企画当初から決まっていた。この取り組みについては当時PCエンジンの開発を指揮していた小川氏のプロデュースを頼ることになった。氏はそもそもコンポーザーでもあり、『デコボコ伝説(走るワガマンマー) 』の主題歌を手がけていたため、本作の歌も作曲する運びとなった。PCエンジンという他ハードの担当者である小川氏とは、『ビーストウォリアーズ』の前に提出した『Aランクサンダー』という企画を気に入ってもらい、いずれ実現したらぜひとも音楽のプロデュースをやろう、との約束を交わしたほどだった。小川氏はのちにリップのプロジェクトそのもののプロデュースを担当することになり、苦楽を共にすることとなった。

作曲については小川氏が担当することになったのだが、作詞をどうするかが課題となった。外部の誰かをアテにすることも検討されたが、魔法少女モノという特殊性もあり、ほどなく原作者でもある私が担当することとなった。

私には歌詞についてひとつのプランがあった。ゲームの主題歌なのだし、ゲーム自体の操作やシステムについて歌詞に落とし込むことができないだろうか? 例えば「会話モードで感情を選択して~♪」とか。しかしそのプランはものの数十分で頓挫した。どうしても歌詞としてサマにならないからだ。そもそもおふざけ感を漂わせてしまっているタイトルなので、歌にまで笑いの要素を足してしまってはいけない。悔しいけど今回は諦めよう。そんな結論に至り、方向性を改めた。だからこそ、方向性こそ若干異なるが、数年後『対戦ぱずるだま』の主題歌を聴いた際、「そうそう、こんな感じの歌にしたかったんだよなぁ」などと思ったりもした。

呪文を中心にした王道の魔法少女モノで行こう。そう決めてからの作詞作業は迅速だった。アルコールの力も借りて数十分で作り終えたものを小川氏に提出したが、やはり素人の歌詞はそのままでは楽曲にはできず、何度かの補作のキャッチボールを経て、最終的に世に出るものとなった。

仮歌という、軽い伴奏に仮の歌い手が歌うバージョンが出来上がったのが十月頭のことで、早速そのカセットテープを絵コンテの八谷氏に渡した。仮歌の段階でも中々に奇天烈な歌になったと思っていた私だったが、テープを聴いた八谷氏は開口一番、「あ、割と普通な感じですね。いいですね」とおっしゃられた。そうか、アニメの世界ではこの程度は普通なのか。当時の私はそんな気持ちになったのだが、アレは八谷氏の感性による感想だったのかもしれない。

歌い手は山本百合子氏に決まった。リップ役でもある氏は、そもそも主題歌も歌う前提でのキャスティングでもあった。十月某日、六本木のスタジオでオープニングとエンディングの収録が行われ、私もそれに立ち会った。収録後、この歌を気に入ってくださった山本さんから、年末の子供向けコンサートでこれを歌いたい、との申し出があり、我々スタッフは即座に快諾した。あの当時、ゲームの歌の権利というものは実に曖昧で、いわゆるJASRACなどを介していなかったため、我々も即諾できた。

しかしだからこそ、未だにリップの歌はカラオケに入らないのだが。

完成した主題歌は、ムービーではなくオンメモリーのビジュアルにて実装された。絵的にループ部分があったのは苦肉の策だったものの、ほぼ理想が実現したと言ってもいい、そんな仕上がりだった。

なんかこう、凄いことしてんじゃないのか俺たちは?

しかも収録スタジオは小学生のころ住んでた家の近所だぜ。感情が溢れて溺れちまいそうだ!

「はははははは、なんだこの歌。狂ってる」

「デバッグで何度も聴くことになるんだろ? たまんねーな」

開発スタジオで完成した歌を耳にしたスタッフたちは、そんな声を上げた。

「これが芸能なんだよ。俺たちはそこに足を突っ込んだんだ。もう後戻りはできないぞ」

そう、目的のひとつが完成した。私はそんな達成感をそう言葉に表したのだった。

リーラールル~♪ いやいや、もちろん今でもソラで歌えますよ。なにせ酔った状態という最も正直な気分で作った歌ですから。しかし収録現場での山本百合子さん、とっても可憐な方でしたなぁ……。

【次回・後編の予告】カットされた二話分のエピソード(幻の3話と9話)についても公開!?

それでは、次からは後編となります。まずは締め切りの関係上、収録を諦めた二つのエピソードについて語らせていただこうかと思います。

キーワードはチキンバーガーとライトバンです。

後編は『Beep21』メガドライブミニ2臨時増刊号で

収録しております!

あわせてぜひご覧ください!

みなさんからのご質問やご感想、応援メッセージなどをお待ちしています!

今回の記事についての感想や

メッセージを送る場合は

ハッシュタグ

#Beep21

#メガドラミニ

をつけて投稿してきてください。

※こちらの投稿のルールもご参考に。

この記事が面白かった!という方は、ぜひ左下の「スキ」も押していってくださいね。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?