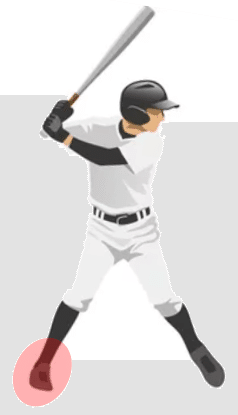

★【打撃】構え⇒始動(トップ)

トップをしっかり作ることで

● 投手との間合いが取れる

● ボールを遠くに飛ばせる

● 変化球にスムーズに対応できる

ようになります。なんとなく打ちに行くことがないよう、意識してトップはしっかり作るよう打撃フォームを固めていきます。

トップの作り方は人それぞれで良いですが、大きく分類すると3種類あるのでそこから自分に合った(バットを振りやすい)トップの作り方を選びます。

◉ 打撃 構えからフォロースルーまで一連の流れ

(トップ)

トップを作る

構えた段階で(最初から)トップを作っておく

最初の構えの段階でトップを作り、前足でタイミングをとってステップし打ちにいく方法です。

初めからトップの位置に手があるので、ムダな動きを抑えることができます。手を全く意識せず下半身でタイミングを取って打ちにいくので、下半身が強い選手に適しています。

足を引いたときにトップを作る

足を上げるときに手を引いてトップを作り、その形を保ったままステップする方法です。

手を引くタイミングが遅れると以降スイングもタイミングが合わなくなるため、いつも同じタイミングでトップを作れる選手に適しています。

前の足を踏み込むときに手を引いてトップを作る

投手方向に前の足を踏み込むときに手を捕手方向に引いてトップを作り、上半身と下半身に”ワレ”を作る方法です。踏み込むときに”手をその場に残す”イメージでもOKです。

”ワレ”を作ることがポイントになるので、足を踏み込むときに手が一緒についていかないよう注意します。

トップの位置

”トップの位置”は”スイングを開始する位置”で、理想の位置はほとんどの選手に共通の位置があります。

理想の高さ

トップの位置の高さは、ストライクゾーンより高い位置に作ります。

STRIKE ZONE「ストライクゾーン」──打者の肩の上部とユニフォームのズボンの上部との中間点に引いた水平のラインを上限とし、ひざ頭の下部のラインを下限とする本塁上の空間をいう。

このストライクゾーンは打者が投球を打つための姿勢で決定されるべきである。

これよりも低い位置に作りスイングを始動させると、強いスイングが出来なくなってしまいます。

トップの位置が低い ⇒

グリップ(バット)が横を向いて動き始める ⇒

バットの重みで自然とヘッドが下がってしまう ⇒

バットは遠回りになり走らず、強いスイングは出来ない。

理想の距離(横から見た位置)

トップを作るときは手は必ず捕手方向に引きますが、その距離は前の手の肩の筋肉(三角筋)が”引っ張られる感覚”がするちょっと前…くらいのところまで後ろ(捕手側)に下げたところになります。

これより前(投手側)だと、指導してからバットを加速させる距離が短く強い打球が打てません。

また、これより後ろ(捕手側)だと上半身が捻じれすぎるためボールへのミートがしにくくなります。

理想のバットの角度

トップを作ったときに地面に対して約45度の角度になります。

≪45度より角度を大きくした場合≫

捕手側方向にヘッドが立つと、スイングが弱くなります(当てるだけのバッティング)。

≪45度より角度を小さくした場合≫

投手側方向にヘッドを倒れると、バットの軌道が大きくなりるためその分始動を早める必要があり、投球のボールを見る時間が短くなってしまいます。

このメリット・デメリットを考慮すると、45度当たりがちょうどバランス

の取れた角度となります。

開かないよう打つためのトップ

”体が開く”とは バットが出る前に骨盤が投手方向に捻られ、上半身もつられて投手に対して正面を向いてしまう状態 になります。

打つときに体を開く要因としては、トップのときに軸足側に骨盤が捻られ体が閉じていないことがあります。チェックポイントとしてトップを作る必要があります。

上図では、軸足側に骨盤が捻られ体が閉じている状態です。

このとき前足を踏み出す段階で骨盤が投手方向に捻られ後傾してしまうと、上半身が早い段階で開いてしまいます。

理想のトップを”体で覚える”

以上、トップの位置はより良い打撃を行なう上で非常に重要なので無意識にでも理想のトップを作ることができるよう体で覚えていく必要があります。

(バットを振らずに)理想のトップの姿勢を作る ⇒

理想のトップの姿勢までの動きをゆっくり行なう ⇒

理想のトップからバットを振る動きをゆっくり行なう ⇒

これを繰り返し、理想のトップで打つ動きを体で覚える

以上のように段階を踏んで繰り返しトップを作る動きを習得していきます。いきなり全力の素振りで理想のトップを作るのは難しいです。

前足着地時はまだ”体重を残す”

”体重を残す”とは、軸足側(右打者なら右足)に体重を残すという意味になります。これは逆から言うと”体を突っ込まない”と言えます。

”体が突っ込む”状態は、トップの段階で体重が前足側(右打者なら左足)にかかってしまうことをさします。前足側にかかると、上半身が投手方向に向かってしまいます。

体が突っ込むデメリット → 体重移動の勢いを使えない

トップに入ったとき軸足側にあった体重をボールのタイミングを合わせ前足に移すことで勢いがつき、その勢いを上半身に伝え力強いスイングができます。

しかし体が突っ込んでしまうと体重移動のタイミングが早すぎ、スイング時に一度勢いが止まった状態となり力強いスイングができません。

”体重移動の勢いを使えない”のは”下半身の力を使えない”ということで、上半身に頼ったスイングになるためバットの芯がスムーズに前に出ず、詰まったり振り遅れたりします。

※ 最後まで体重を残さない

”体重を残す”と言っても最後まで体重を軸足側に残すわけではなく、体重を残すのはトップに入った瞬間までになります。

振り出すときには体重を前足側に移動させることで、下半身主導の効率の良いスイングができます。

**********************************************************************************

※ 踏み込み幅のコントロール

前足を踏み込む際、狙う安打により幅を変えると狙う通りの打球が打ちやすくなります。

単打を狙って打つとき → 踏み込みを狭くする

長打を狙って打つとき → 踏み込みを広くする

※ 始動時、軸足を動かすケース

試合では、相手投手の投球動作開始と同時に構えていた位置から動く戦術を取るケースを見ることがあります。

(例) 変化球を狙うため、投手寄りに動く

インコースを狙うため、ホームベースから離れる

これは、相手投手の攻略がうまくいっていない際に不意打ちで狙う策になります。日常的に行なうものではなく、あくまで基本は軸足の位置をしっかり固めること と認識しておきます。

↓ 高校野球のこれまでの歴史は、

さまざまな形で書籍にもまとめられております。

↓ 人気ブログランキング(高校野球)に登録しております。

クリックをよろしくお願いします。

よろしくお願いします!