「自己満足な指導」になっていませんように。

(バドミントンの指導エピソード)

1. 凝り固まった指導観

コーチ歴0ヶ月、

まだ選手たちと出会ったばかりの頃...

私は「指導方法の正解」を見つけるべく、

必死こいてデスクで勉強していました。

選手時代にうまくいったこと。

論文や書籍に書いてあったこと。

某有名Youtuber指導者が言っていたこと。

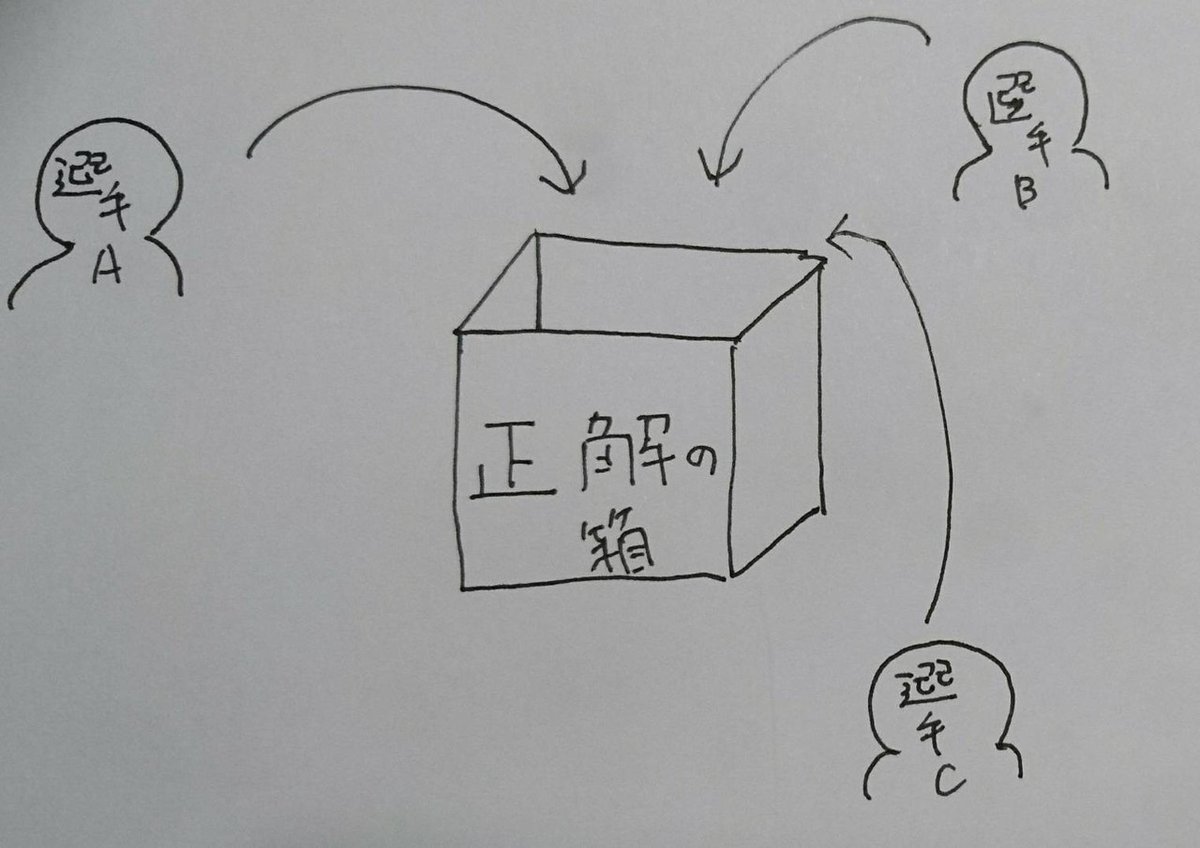

そこから「よい動きとは〇〇である」と

「正解の箱」を定義して、その箱に選手たちをテキパキ入れていく、

それが良いコーチングなのだと先入観を持っていた。

だから敏腕な指導者にはそれぞれの「正解」があって、

カリスマ的指導によって選手のズレを「正解」まで引き寄せていく。

ダブルスの正解

シングルスの正解

Final Game 終盤で体力がキツイ時に使うスマッシュの正解...

正解は、いつも一つ。

これから指導を始めようかって頃の私には、

そんなヒトラーみたいな指導観が宿っていました。

2. 体育館で気づいた違和感

しかし、現場に出て「自分の正解」を選手にアドバイスしても、

全く上達しないことがすぐに分かった。

確かに私が言ったとおりの動きにはなる。

しかし、打ち出されたシャトルが私のイメージと違う。

しょぼい。

私は

「これでは自分の劣化版ザクを量産させるだけ」と怖くなり、

監督の声かけを一言ずつ分析してみることにしました。

そしたら違和感に気づいた。

一人ひとりに対して、言ってる内容がぜんぜん違う。

「この選手の最適解は何か?」を見つめて、

アドバイスしていたのです。

当たり前のことだけど..笑

でも私にとっては、

監督が選手の個性に合わせて指導スタイルを変え、

「伝える内容・方法」をオーダーメイドしていく。

これがとても新鮮だったんです。

もちろん、選手たちはみるみる上達していきました。

人が上達する瞬間って鳥肌モノですよね!

3. 新しい指導観

今までずっと「己の競技力向上」ばかり考えてきた私にとって、

指導者になるのは「己が30人に増える」ことです。

選手によって正解は違う。

勉強して得た知見は「指導手段」ではなく「指導材料」に使う。

今回の経験と教訓から、

私は新しい指導観を以下3つに設定してみることにしました。

コーチに求められる力は3つ。

① 選手一人ひとりの個性や特徴を「理解」する力。

② 選手ごとに異なる課題の本質を「発見」する力。

③ 課題ごとに最適な「別解」を、「創造」する力。

コミュ力低めな私にとっては、

当たり前な出来事が大きな学びになりました。

「選手も楽しかったけど指導も楽しそう」

そう思った瞬間でもあります。

でも、この考え方もまだまだ凝り固まっているに違いない。

自分の思考をどんどんアップデートさせていかねばっ!

今日も、私の自己満足を読んでいただき、

誠にありがとうございます。

__

筑波大学バドミントン部

山田歩武

初心者が空振りしながらもキャッキャと楽しそうにバドミントンするのを見ると、スポーツの入り口は「できると楽しい」より「できなくても楽しい」世界だったと思い、放課後の公園で友達とあそんでた頃がなつかしくなりました!

— やまだ|バドミントン (@ayumu_badminton) July 17, 2020

Twitterでも毎日配信しております!

お暇があれば、ぜひ(^^)!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?