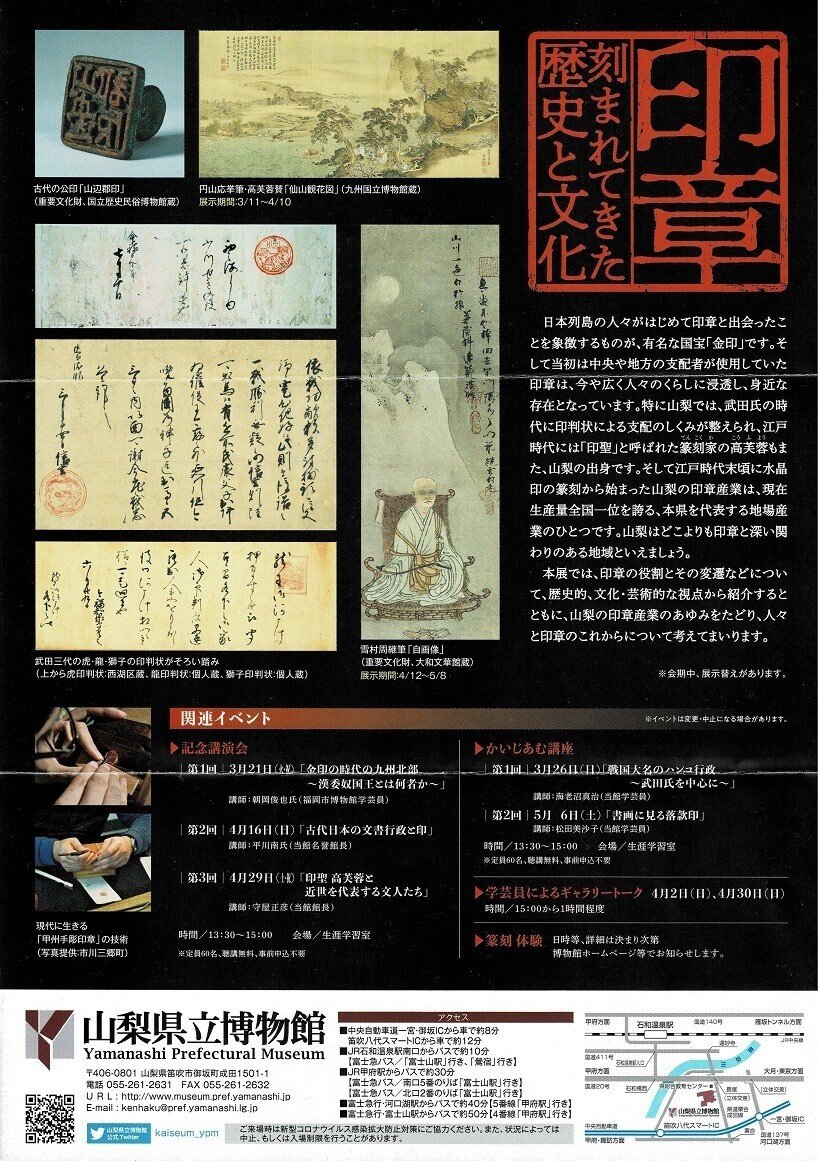

【山梨県立博物館】企画展「印章-刻まれてきた歴史と文化」を見に行く

はじめに

山梨の地場産業のひとつに印章(ハンコ)があります。山梨の印章は江戸時代末の水晶への篆刻に始まり、明治期の行商販売にて大いに拡大しました。現在も山梨の印章の生産量は日本一です。

山梨県立博物館の企画展「印章―刻まれた歴史と文化」(2023.3.11~5.8)は、印章の歴史、文化芸術、産業といった視点から紹介する企画展示となっています。また、金印「漢委奴国王」も特別に貸し出され展示されます。

なお、山梨県立博物館の概要については拙稿をご覧ください。

印章-刻まれてきた歴史と文化

印章は山梨の地場産業として発展しました。

その印章を歴史、文化芸術、産業といった別々の視点から迫る企画展示となっています。博物館ゆえの展示の組み合わせであると思います。

前述のように山梨における印章の生産の拡大は明治期からです。およそ150年の歴史ですが、現在も生産量は日本一を誇ります。とくに最大の生産量を誇るのが市川三郷町の六郷地区(旧六郷町)です。

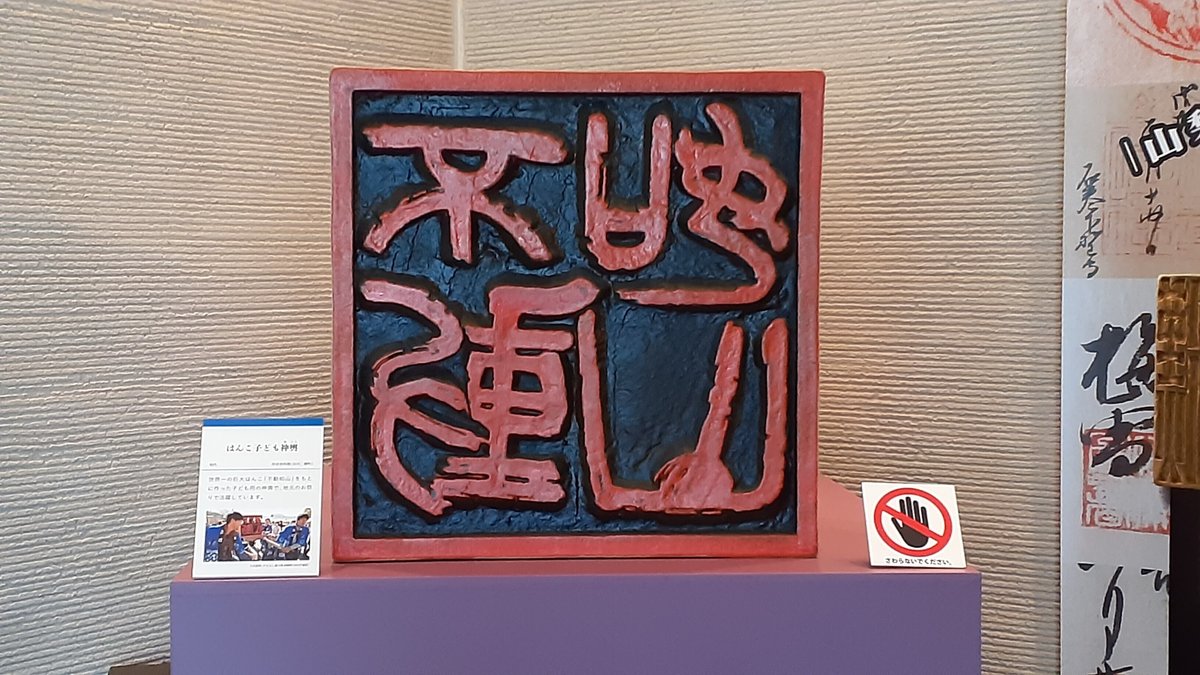

エントランスロビーに巨大なハンコがありますが、これはハンコを模った子ども神輿です。

この神輿は2009年(平成21年)、六郷印章業連合組合が制作したもので、11月上旬に開催する祭りにて地元保育園児が練り歩いているそうです。

現存する最古の印章

国宝 金印「漢委奴国王」(福岡市博物館所蔵)がやってきました。

山梨では初公開となることから、昨年より博物館ではチラシで案内していました。11日間限定(2023.3.11~3.21)公開です。この期間を過ぎると東京国立博物館が所有するレプリカの展示になります。

筆者は初日に足を運びましたが、予想どおり金印を一目見ようという家族連れや年配夫婦など老若男女問わず多いです。未確認情報ですが、福岡市博物館が金印を貸し出すのは6年ぶりとのことのようです。

さて、展示室へ入るとすぐに金印はありました。写真でみるイメージよりもずっと小さくまるでチロルチョコ程度の大きさです。しかし純金であるのでずっしりと重いそうです。

金印の文字の読み方については諸説あると断ったうえで、今回の展示では次のように紹介されています。

①王朝名②民族名③郡族名④官職名、の順に記されているとのこと。

これに沿うと、

①漢②委(倭)③奴④国王

あるいは、

①漢②委(倭)③奴国④王

となります。漢が倭の国の奴国の王に授けた、ということになります。

後漢の歴史書『後漢書』東夷伝には西暦57年、倭の奴国の王の使者が洛陽にやってきて光武帝から印綬を受けたとする記述があります。この内容と金印の文字は符号すると考えられます。こうしたことから現存する日本最古の印であります。

金印の形はつまみの部分が蛇の形をしたものでうろこのような模様が125個あり、綬という紐を通す穴になっています。蛇の形の印を授けるのは本来は南方の民族に対してのものであるといいます。

またこの時代、印は紙へ印影を押すのではありません。封泥として使用されるもので、展示として封泥の様子が再現で紹介されていました。それによりますと、公文書などは竹簡に書かれていて、これらは篭に入れられ、上から紐で縛り結び目に粘土板で封をします。その上から印を押したのです。

金印の使用もそうした印であるともに権力の顕示の目的に授けたと思われます。

ほかにも、展示には福岡市博物館が所蔵するもので金印に近い後漢時代や三国時代の中国の印が展示されています。

第1章 日本における印章のはじまり

前後しますが、展示の章立てに従い、概要を紹介します。

印章の起源は紀元前4000年頃のメソポタミア文明と言われています。印章は中国へ渡り、その後日本へもたらされました。

日本における印章の記録は7世紀末に編纂された『日本書紀』や『続日本記』に奈良時代に律令国家として印を使い始めることの記録があります。展示では『日本書紀』『続日本記』の該当部分を示しています。

朝廷や諸国の公印が使われ文書に押されるようになったことから、奈良時代が現代のような印章を使用する始まりと考えられます。

押印された文書の多くは東大寺や正倉院に残る古文書で見ることが出来ます。

展示には諸国の公印として「信濃国印」「甲斐国印」など復元された印が展示されています。

よく見かける「甲斐国印」は、印影は正倉院文書の「甲斐国司解」(762年)から写しとり、形状は法隆寺にある同時代の印を参考に復元されたものです。

重要文化財郡印「山辺郡印」(8世紀・国立歴史民族博物館)のほか、私印として「造大神印」(9世紀・静岡県埋蔵文化財センター)の印などが展示されています。

ところで展示の解説には「印章」「ハンコ」両方の表現がありました。違いが気になり担当学芸員に尋ねたところ、同じものとして扱っていて特に区別はしていないそうです。

また、印章(ハンコ)の意味で「印鑑」をとい言うことがありますが、これは間違いで、朱肉を付けて紙などに押した「印影」のことを「印鑑」といいます。

第2章 戦国大名のハンコ行政

戦国時代、花押に代わり領地安堵など将軍や武将が発給する公文書に朱印状が出されるようになります。一般的には黒い印影であるの対して地位の高い人物は朱色を用いたため朱印状と呼びます。

展示では、武田信虎、信玄、勝頼の武田三代の朱印状が展示されています。さらには北条家、今川義元、真田昌幸、上杉景勝朱印状などのほか徳川家の朱印状など、朱印入りの書状など多数展示されています。織田信長のものは「天下布武」の朱印が押されています。

武田家の三代を見てみると信玄の父信虎は武田家で最初に印判を使用していて「信」の字の下に2頭の虎をデザインし自己主張が強く表れたデザインです。

信玄が父信虎を追放してからは信虎の印を廃止して龍印の文書を発給しています。

勝頼はしばらくは信玄と同じ龍印を使用したほか獅子の朱印を使用しています。

さらに信玄は朱印状の方式を改めています。縦に折って使う方式(折り紙式)から、折らずに見て取れる1枚方式(堅紙式)に改めています。信玄は合理主義者であったことが分かります。

第3章 書画におけるハンコ文化

奈良時代の律令国家の体制ともに本格的に使用が始まった日本の印章のですが、時代の終わりとともに一度印章が使用されなくなりました。

再び、印章が使われるようになったのは、中世に中国より入ってきた禅宗とその興隆であり、中国の禅僧らが盛んに文人印を使うようになってのものです。

鎌倉時代以降の文書、書画などに見られ、書画の賛文などに落款が使われれるようになりました。

展示には丸山応挙、雪舟などの山水画のほか「印聖」と呼ばれた江戸時代中期の篆刻家で画家でもあった高芙蓉(1722年~1784年)の絵画や印章があります。高芙蓉は甲斐の出身です。

第4章 江戸~明治時代のハンコ文化

庶民にも印章が広がったのは江戸時代と言われています。商人が取引なとで印章を使うようになり、庶民も印章を持つようになりました。井原西鶴の物語にも印章が登場しています。日本のハンコ社会は江戸時代に始まったといえます。

しかし、当時の印章を使用していたのは家主となる男性だけで、家主でない男性と女性は印章を持ちませんでした。法的な責任を持つ者だけが印章を使用していたことになります。

また江戸時代における朱印状ですが、大名が納めていた地域であれば代々印章は変わらないのですが、山梨の場合、甲府徳川家、柳沢氏、幕府直轄領と支配体制が変化しており支配体制とともに朱印状の形式が多様である特徴があります。

明治時代になると、自身を証明するものとして印章を使うことが制度化されました。1873年(明治6年)の太政官布告235号による印鑑登録の制度が始まりです。一般庶民も姓をもち、実印を持つことが許されたととで印章はより普及が進みました。

第5章 山梨の印章産業と印章文化

水晶で作られた印章が展示されています。百瀬康吉水晶工芸コレクションで山梨大学が所有するもののうちのひとつです。その中に水晶に篆刻した印章があります。

山梨の印章は文久年間(1861年~64年)にこのような水晶印の篆刻から始まったと言われています。

明治20年頃から六郷町(現市川三郷町六郷地区)では行商にて印章の販路を拡大しました。元になったのは六郷の農家が副業として足袋を作り行商して歩いていたことで、明治になり足袋が衰退するなかで印章の行商販売を行い、足袋で築いた販路が活かされたのです。

展示には行商の記録をつづった資料などが展示されています。

また、印章を彫る道具なども展示されています。ちなみに六郷は印章を彫る製造業、印章ケースの工場、卸業、販売と関わりのある業者がすべて揃っているという特徴があります。

少し話は変わりまして、甲州文庫として山梨の歴史資料を蒐集していた功刀亀内(1889~1957、明治22年~昭和32年)は印章への造詣も深く、甲州文庫の蔵書印は亀内が自身で作るといった凝りようでした。

おわりに

金印公開の話題にばかり目が行くのですが、山梨の地場産業としての印章を歴史や芸術分野での使用など、それぞれ分野を分けた展示は興味深いものでした。

これまで用途が変わりながらも数千年印章が残ってきたように行政がデジタル化しても印章そのものは残っていくことでしょう。

参考文献

山梨県広報公聴課『やまなしてくてく』第9号 2017冬、山梨日日新聞社、2017

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?