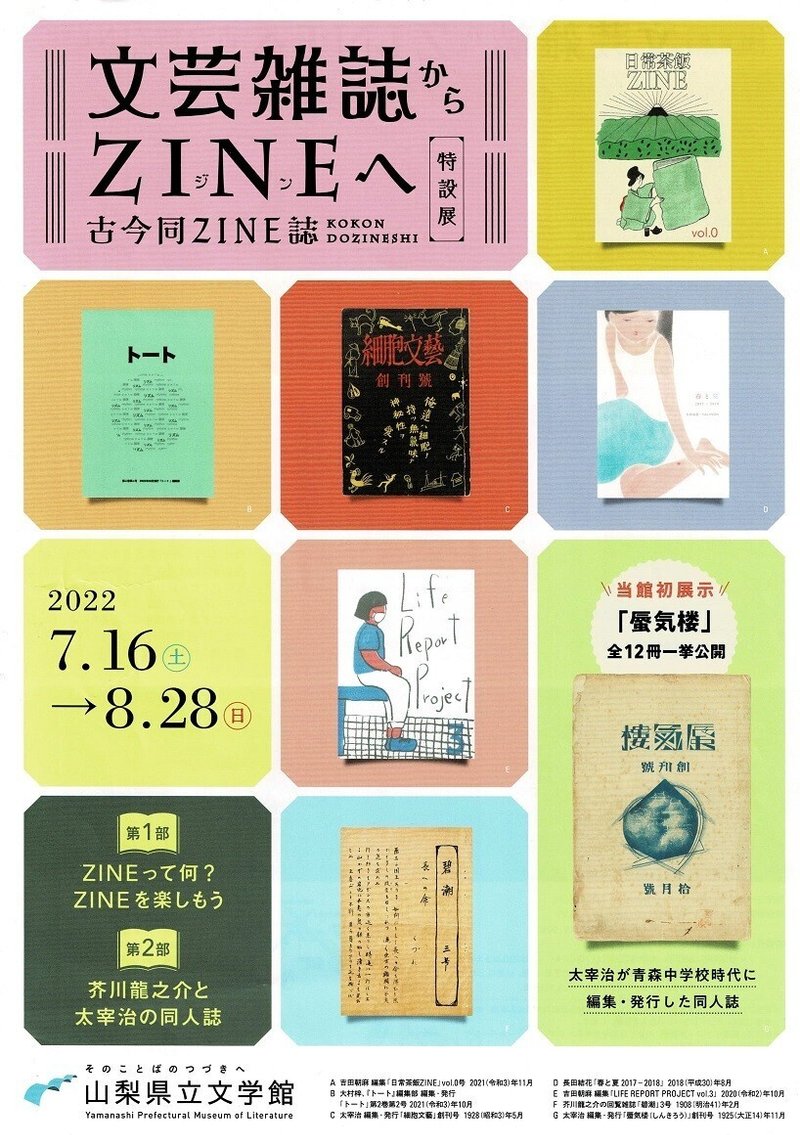

【山梨県立文学館】特設展「文芸雑誌からZINEへ」を見に行く

はじめに

「山梨県立美術館」(以下、美術館)での鑑賞を終えて次に向かったのは同じ芸術の森公園内にある「山梨県立文学館」(以下、文学館)です。

こちらは美術館より遅れること11年後の1989年(平元年)の開館しました。また、文学館の開館に合わせて周辺を芸術の森公園として一体的な整備が完了しました。

前川建築の継承

この文学館と芸術の森公園の設計は、建築家前川國男(1905~1986)のもとで美術館の設計に携わった大宇根弘司(1941~)によるものです。

文学館の外観は、美術館と一体感のあるレンガ調となっています。エントランス前のコンクリート柱や、館内では2階の展示室へ続く階段もよく似ています。一方で直線的な美術館に対して、3つのドーム屋根で曲線的なところや、正面2階部分に窓を配置するなどの違いもあります。2つの建物は向かい合っていて、兄と妹のように感じられます。

常設展

文学館という性質上、美術館に比べると見学者は少なく、静かです。また、決して狭いというわけではないのですが、増築を重ねた美術館に比べるとコンパクトにまとめられているという印象です。

展示室は2階で、常設展はテーマごとの4室に分かれています。

第1室で導入展示として「山梨の文学風土」を紹介。また、期間限定として「山梨の芥川賞・直木賞作家」(2022.6.7~11.30)の展示があります。

芥川賞受賞作家として、小尾十三、李良枝、保坂和志

直木賞受賞作家として、木々高太郎、檀一雄、林真理子、辻村深月が紹介されておりました。

第2室では「山梨ゆかりの作家」として樋口一葉、太宰治、山本周五郎らの作品の紹介と原稿などを展示しています。

第3室は「芥川龍之介に関する展示」として文学館が所蔵する芥川ゆかりの品々を展示。

第4室は「飯田蛇笏、飯田龍太記念室」として笛吹市境川町に「山廬」をかまえた俳人、飯田蛇笏・龍太親子の業績を振り返ります。

ところで、水を差すようですが、太宰は甲府市内へ居住していた時期があるのですが、芥川に関しては展示を特別に設けるほど山梨との深いつながりはないように思います。

文芸雑誌からZINEへ

向かいの特別室で行われているのが特設展です。「文芸雑誌からZINEへ~古今同ZINE誌」ということで、「ZINE」について特集しています。今回の訪問はこの鑑賞が目的です。

第1部としてZINEについての解説です。ZINEとは自由なテーマ、自由な表現方法でまとめた小冊子です。紙の材質や装丁などそれぞれにこだわりの作品が紹介されています。

数々のZINEを手に取って見られるようになっていました。筆者の好きな『縄文ZINE』もありました。

第2部として、芥川龍之介と太宰治がそれぞれ学生時代に作った同人誌を紹介しています。

芥川は自ら中心となり、友人らから創作小説を集めて回覧雑誌『碧潮』を作りました。

太宰は同人誌『蜃気楼』を編集、発行人として作りました。その『蜃気楼』を全12冊揃いで所蔵しているのはこの文学館だけだといいます。

展示室を出るとZINEが手に取って見られるコーナーがありました。一部のZINEは無料配布されておりました。

おわりに

以上、文学館を見てまいりました。

ところで、紙で表現することはデジタルで情報発信するいまでは手間のかかる手法です。それにもかかわらず、さまざまなテーマのZINEやローカルZINEがあります。思うにSNSなどデジタルツールによる発信手段によって情報発信することが誰でもできるようになり、PCソフトを使えばデザインから印刷まで簡単にできます。こうした背景があるのではと思うのですが、デジタルになっても紙媒体への憧れはあるのではないでしょうか。モノを書く人はみなさん本が好きな人たちです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?