【文学フリマ東京37:読んだ作品の感想】

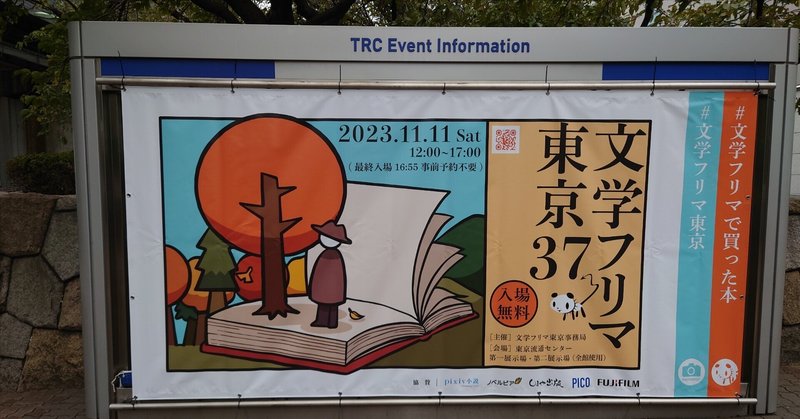

2023年11月11日(土)に東京流通センターで行われた文学フリマで購入し、読んだ本の感想です。

すでに一か月以上が経過して今更? と思われるかも知れませんが、載せようと思います。

■前置き■

・サークル名/著者名は敬称略です

・ネタバレには配慮していますが内容に踏み込んだ部分もありますので、

「内容をネットに載せられては困る」とか

「感想をネットで貰うのは大変不快である」とか

あれば消しますのでお声がけください。

【流転に向かって跳ぶ】感傷リップループ

・著者名:秋助

140字の小説作品集。SFもあれば自由律俳句や詩の趣きもあり、シニカルだったり胸を刺すような言葉が書かれていたり、140字で読み手の心をひきつけるような作品が詰まっていて、ページをめくるたびに「次は何があるんだろ」と探すような楽しさがありました。元々Twitterで公開されている作品のため、Webのギミックを活かした作品も入っていて、色々な魅力が詰まっています。ひとつひとつ独立した作品(関連しているものもある)で、それぞれに書き手の感情が丁寧にこめられているのが読み取れるので、文字数以上に何かこめられたものを受け取る楽しさもあって、140字で多彩な物語が楽しめました。人の隠された感情や、心の内側で見ないようにされる小さな痛みに光を当てるかのような繊細な作品が多いように感じます。傑作だらけですが特に気に入った作品が、

『ワンミーツハー』

⇒SNS社会の問題点をシニカルに、強い言葉を使わずに、でも痛烈に書いている。

『ワスレナグサ』

⇒コミカルで面白い。実在する物の名前のイメージから発想を膨らませている感じが読んでいて面白い。ショートショートの名作です。

『敬遠値』

⇒何かを経験するたびに溜まる経験値からの発想と思うが「敬遠値」という新語がまず面白い。負の関係のレベルアップという観点がすごく好き。仕事で嫌な人と関わるたびに自分の中にも溜まっていそう。

『接点復活剤』

⇒敬遠値とは反対に、接点復活剤という既存の言葉に新しい概念を入れている。現実の接点復活剤を人間関係に用いるモチーフとして考えられているのがとてもいい。また連絡を取りたいけど疎遠になってしまった友人がたくさんいるので、欲しい……。

『クリスマスディスタンス』

⇒めちゃくちゃ好き。説明不要のシンプルに笑える面白さ。コロナ禍の時代性に合った作品で、ネタの新鮮な内に読めて本当に良かった。

一冊の中に色々な作品が入っているから、自分に刺さったものが何かを確かめていくと、気付いていなかった自分自身の好きな作風が見えてくる。社会風刺や皮肉的な視点が好きなのかも知れない。中でも一番刺さったのが、

『迷言葉』

⇒自分の作品が読まれない、感想が貰えないといった思想への戒めのような作品。自サークルのペンシルビバップは作品が売れる方ではないし、自分の小説を誰かに読まれる機会は少ないですが「あまり読まれない」と嘆くのはこれまでに興味を持ってくれた人、読んでくれた人、感想をくれた人、応援してくれる人たちすべてをいっしょくたに「あまり」に押し込めて無視するような横暴な真似だと気付かされた。自覚していないだけで傲慢になっていたんじゃないか、と自省したくなる。忘れないように読み返したくなる素晴らしい作品だと思いました。

【恥知らず】ルーセットレ

テーマを元に著者それぞれが短編小説を書く、というスタイルが我々のスタンスに似ているので勝手に親近感を覚えているのですが毎回、興味を引くテーマで書いてくる。前々回が「牛肉」で前回が「マカロニろけっと」、そして今回は「恥知らず」。テーマだけを聞いてもいったいどんな作品が中に入っているのだろうと気になって手に取ってしまう。もちろん今回の「恥知らず」も面白かった。

『頽落』

著者:堀尾さよ

⇒小説を読んでいて楽しい瞬間のひとつが、自分が普段使わない知らない言葉と出会う瞬間で、まずこの頽落という題がそれだった。読み方わからない……。なので、読み方と意味から調べる。タイラク。崩れ落ちること。堕落のようなニュアンス。テーマが「恥知らず」でタイトルが「頽落」というからには人間の恥を書く重めの作品だろうか、とワクワクしながら読み始めたところ期待を裏切らない。おお、これは重い、純文学! とすぐにのめりこんだ。序盤に「人に可哀想とかレッテル貼るような人たちに、何が救えるだろうか」と主人公の心情の独白があり、主人公のように親に恵まれなかった環境や生きるために身体を売る境遇を無意識に「可哀想」と思ってしまう感情が恥知らずなのかも知れないし、他人に「可哀想」と見下されたくないと思いながらも他者の境遇を「可哀想」と見下してレッテルを貼ろうとする主人公の心が恥知らずなのか、人はそもそもみんな恥知らずなのか? と人間の心と感情について考えさせられる作品でした。とくに、卒業式で主人公が、友達だと思っていたミチルちゃんとの間に溝を感じるシーンがすごく、刺さる。一人でいることに慣れていて、強く生きることで一人で生きる自分に肯定感を持っている主人公が、「私にも友達いたんだ」と気付かせてから、落とす。重い。好きです。

『メリーゴーランドの光』

著者:杏修羅

⇒舞台は現実なのだけど幻想的でどこかホラーを感じさせる雰囲気があって、似ているけれどどこか違う別の世界に迷い込んでしまったようなささやかな恐怖がある。こういった世界観を読み手に感じさせるのにはだんだんと違和感を覚えさせて引き込むのが重要だと思いますがそれが上手くて、娘が迷子になった時に「娘さんですか」と聞かれて主人公は、「娘という言葉に少しどきりとする」と内情を吐露している。この一文に、「何故?」と思って読み進めると次は「本物の娘であると証明できるものはお持ちですか」と言われて動揺する。ここのシーンを読んだ時に「この主人公は何かあるな?」と感じて、読み進めるとどんどん不可思議で怖い世界が展開されていく。迷子の子供と心の内に何かを抱えている父親、一体どんな結末になるのだろうか、とドキドキしながら読みました。子育ての負の側面を象徴的に書いている、というべきか、主人公が蓋をして見ないようにしている子供に対するマイナスの感情が「仮面を被った男」として発露して、自分の子供を捨てたり育児を放棄する親の苦しみがモチーフのようになっていて、それがテーマの「恥知らず」ということなのかな、と思いました。あとこれは完全に言い掛かりの感想ですが自分の娘が迷子になった時のことを思い出して「頼むから死んだりしないでくれ……」と勝手に心配してました。面白かったです。

【ひだまり童話館 短編集5 きいろい話】ひだまり童話館

「小説家になろう」で活動している童話サークルさんで「〇〇なお話」というテーマで作品を載せている。WEBで童話という題材を専門に扱うのは珍しい(と勝手に思っているのですがどのくらい童話で活動している方がいるのか把握していないので、知らないだけでたくさんいたら申し訳ない)ですが、どれも読み応えがあって楽しかった。WEB小説はここ最近は読んでいないのですが、若いころWEB小説を読むようになったキッカケも素晴らしい短編小説に出会ったからで、その頃を思い出しました。

『ムジカと黄色い笛』

著者:霜月透子

⇒不幸な目に遭って耳の聞こえなくなった主人公。楽器の音色が形と色で目に見えていて、耳は聞こえなくても楽器に惹かれるという部分が音楽の持つ本質的な楽しさについて書かれているように思えます。描写も筆致も美しく、読み終えた時の満足感がありました。不幸な出来事を味わった人に幸せになって欲しいと思うのはフィクションに限らず誰でも感じることだと思いますが、ちゃんと物語を綺麗に気持ちよく締めてくれているので、「読んで良かった!」と思わせてくれる結末です。短い中に確かな感動のある、短編小説の魅力が詰まった作品だと思いました。

『!?』

著者:奈月ねこ

⇒近寄ってはならないと言い含められている森に近付く主人公。これはもしかしたらホラーな展開になるのかも知れない、と思いながら読み進めたら現れたのは黄色い声を上げる謎の植物。人間と植物の掛け合いも軽快で面白く、くすりと笑える面白小説。テーマが「きいろ」なので「黄色い声」を上げる、しかもそれが植物という発想が面白い。タケノコは足が(育つのが)はやい。だからその子孫は足が(物理的に)はやい。非の打ちどころのない理論がまた笑えます。植物のキャラクター性が抜群で、「こいつらはどこに行ってもたくましく生きそうだ」と読んでて感じました。小説本文とは直接関係ないですがラストの挿絵の二股大根みたいなイラストも素敵です。

『醜くなかったアヒルの子』

著者:gojo

⇒醜いアヒルの子を題材にした物語。醜いアヒルの子である白鳥ではなく、醜くないアヒルの子、つまり兄アヒルを主人公にした、アヒルの兄と白鳥の弟の物語。親であり子であり兄であり弟でもあるので、登場人物の色々な気持ちに共感してしまった。母は白鳥の弟に対して愛情はあるが他の子との違いに思い詰めて「どうしてこの子は醜いの」と言ってしまう。兄は弟をかばいながらも自分よりも上手に泳ぐ弟に嫉妬する。擬人化された鳥たちの感情がリアルだ。主人公である兄アヒルは弟白鳥と冒険を通じて成長する。別れの寂しさのようなものを感じますが、原作では主人公ではなかった兄アヒルにも物語があって、こうやって別れを通じて成長したのか、と考えたくなります。別れの情緒の感じられる素敵な作品です。

『インペリアルトパーズ』

著者:鈴木りん

⇒小学校の教科書に載りそうな優しい童話だなと感じた。子供たちが友情の証に、同じものをつくると決める。でも色では揉める。現実の子供もすぐケンカするしすぐに仲直りするしで、そういった子供らしい友情の描写が微笑ましく、素直さと純真さがあって、大人になっても変わらない友情があれば良いなと思ってしまう。三原色については、自分も絵の具を混ぜると黄色になるのかと思っていた。たしかにプリンターのトナーはレッド・ブルー・グリーンではなくてマゼンタ・シアン・イエローの三原色を混ぜ合わせてカラーを出しているので「言われてみれば光の三原色とは違うんだ」と新しい知見もある作品でした。(もしかして自分がモノを知らないだけで常識なのだろうか)

『魔女はきいろい月を見上げる』

著者:ふんわりにゃんこ

⇒「魔女は月に住むことに決めました」からリズムの良い文章で始まる。物語の区切りに気持ちの良いテンポがあって、可愛らしい物語だなと思いました。読んでいると頭の中で絵本のような世界観が広がって、魔女と来訪者の姿が活き活きと動くような感覚になります。小気味良い文体のリズムと作風に最後まで楽しく読み進められて、終わり方も微笑ましい、読んで明るくなれる話でした。

『旅人とお日様の国』

著者:marron

⇒民間伝承の神話を読んでいるような気持ちになりました。人間が祭られて地元の祭神になったような、弘法大師が杖で岩を突いたら池がつくられた、みたいな日本中に残る伝承のようなお話。自分の知識に絶対的な自信と、外の世界への興味を持っていた主人公が旅人になって世界を見て、自分の限界を知って、努力を重ねる話。「神ではなかった」と己の思い上がりに失望するような場面があるが、ちゃんと自分の知識を活かして努力して不毛な砂漠を変えていく。物語で描かれていないその後の「旅人」としての生き様も想うと、短い中に成長と旅立ちの魅力が詰まった物語だなと思いました。

『世界が広くてちっぽけなこと』

著者:鴨カモメ

⇒「黄色は世界中のどこでも光の色」という一文が心に残る。希望を感じられる物語で、主人公が家を出た父に対して優しいのは、もしかして主人公自身も、いつか世界を旅して回るという願望があるからだろうか。世界中のどこでも光の色なのかどうか、いつか自分の目で確かめるために旅に出るのかな、想像させてくれる。物語を通して読んでからタイトルの意味を考えると、ちっぽけという言葉の中に大切なものがぎゅっと詰まっているような意味がこめられているのかな、と感じました。

『黄い恋し』

著者:橋本ちかげ

⇒時代的のテイストの作品で、単純に自分の好みというのもありますが初めから終わりの一文まですべてが面白い。本当にこんなお話が日本のどこかの地域に伝承であってもおかしくないと思えるほどのクオリティで、作中に出てくるとある人物が「黄」に関するものが出せる、という流れから「黄金」を出すのはなんとなく想像できるがその先の展開がまったく読めなくて、ああこういうお話になるのか! と最後まで充足感を持って終わる物語でした。

『千夜一夜裏物語ー黄金の魚ー』

著者:きりしま志帆

⇒なるほど千夜一夜物語の裏側ではこんなことが、と想像力を掻き立てられる。千夜一夜物語の内容に詳しくないのでアラジンくらいしか原作(というのか)を知らないが、この物語は争う人たちの脇をすり抜けて漁夫の利を得た人の滑稽話のような、教訓話のような、こういった話が千夜一夜物語に含まれていたとしてもおかしくないなと思わせてくれる面白さがあった。作品の中に作品がある、といえばいいのか、「千夜一夜裏物語」という大枠にまず主人公がいて、その中に「黄金の魚」というエピソードがあって、今回はその話が語られているような印象。この主人公の人物造形も良くて、語り口や軽快な動きに魅力を感じる。彼は自分が遭遇した事件を姉に教えるための語り部として色々な物語で活躍したのかな、と読みながら想像して楽しくなる。なるほどタイトルの通り千夜一夜の裏側の物語なんだな、と満足して終えられる作品でした。

『陽の当たる場所』

著者:葵生りん

⇒動物を飼ったことはないけれど、飼い猫がいなくなる時のがどういう時なのか聞いたことはある。作中のパパもママも主人公に本当の理由を伝えずに「迷子になった」と教えるところに子を想う気持ちを感じる。そこがすれ違いの元になって主人公は猫を探しに出て行ってしまう。物語の中には悲しみが漂っているが根幹には愛情のようなものが感じられて、公園で出会う人物の「ぼくもヨルも」という言葉に重みが増す。彼らに何があって、あんなことになったのかは読者の想像の範疇に委ねられているが、十分に理解できる余地があって、彼らのその後に幸あれと願わずにいられない。家族の一員として愛された猫が今度は、名前の通りひなたのような愛情を教えるのだろうかと思うと、希望が持てる。

【風渡る空に舞って 身近な野鳥アンソロジー】とりのこ制作室

題の通り、身近な野鳥を題材にしたアンソロジー小説。買ったのは文学フリマの会場ですが、いわゆる同人誌やZINEではなく出版社の「とりのこ制作室」さんから発行されている本(なんと言えばいいのか、本屋に並ぶ方の本です。同人誌の対義語がわからない)です。とりのこ制作室さんの公式オンラインブックストアやAmazonでも購入可能です。内容が面白いのももちろん、鳥好きの方達が書いているので鳥の生態についての愛ある観察から得られる描写や知識も多くて、読んでいて楽しい。そういえば自分も鳥は好きだな、と改めて気付かせてくれた一冊です。

『風渡る空に舞って』

著者:朱里コウ

⇒確かに野鳥や動物を見たくなるのはこういう時かな、と読み進めて共感できた。どんなに嫌なことがあっても野鳥や動物の姿を見ていると、瞬間的にイヤな出来事を忘れられるような魅力のような。主人公がサシバの鷹柱を観に行こうとする冒頭から始まって、新しい生活で色々なことが空回りして鬱屈とする主人公がひとつの出会いで自信と自分を取り戻す優しい物語。作中に出てくる「叶えたい夢や、やりたいことって、向いていないとやったらダメなのかな?」という言葉が突き刺さる。風に身を委ねる鷹と主人公の心情が重なって、憂鬱に縛られていた主人公の心が解放される瞬間が、自由になれるような感覚があって読後感もとても良い。サシバの鷹柱は見たことがなく、作品を読んで興味を掻き立てられたので早速ユーチューブで見た。空を旋回して上昇するサシバの群れ、あれは実物を見てみたくなる。

『ずんぐりの青を待つ夜には』

著者:岡田朔

⇒中学二年生の主人公と、母方の故郷の認知症の祖母という現実的で切実な問題。思春期に入って田舎の故郷や自分の方言を否定したくなる主人公の心情がリアル。この年代って、自分が子供の頃に素直に好きだったものや当たり前に受け入れていた自分自身を否定したくなるのだろうか。自分にも同じような気持ちがあったので色々と思い出される。認知症の進んだ祖母のために主人公は行動するが、リアルな問題だから主人公の行いですべてが万事解決とはならないし、物語の最後にも認知症の祖母という問題は変わらず残る。ただ問題が簡単に解決して変わるのではなく、物語を通じて周囲ではなく主人公が成長しているという展開なのがすごく良い。東京に戻ってからの友達との付き合い方で主人公の良い方面への小さな変化がしっかりと書かれていて、終わりにこれからの希望を感じる作品。たまに公園の池で待機している(?)ゴイサギを見かけることがあって、前傾姿勢で動かずにいるゴイサギはたしかにタイトルの「ずんぐりの青」という表現がぴったり似合う鳥だな、と思った。本編とは関係ないですが「シラサギという鳥はいない」と書いてあって「え、じゃあ今まで自分が公園で見ていたあいつは、シラサギだと思っていたあいつの名前はなんだろう」と思って調べたら、シラサギは白い鷺全般を指す言葉で、ダイサギ、チュウサギ、コサギか正式名称らしい。なるほど自分が見ていたあの鳥は大きいからダイサギだったのか、と写真を見返したらそもそもアオサギだった。これで野鳥観察が趣味ですなんて言ったら、にわか者めと袋叩きに遭いそう。

『降りそそぐ声は』

著者:汐崎ゆたか

⇒子供の成長譚が好きなのかも知れないとこの作品を読んでいて改めて思った。ムクドリの巣を守るために勇気をふり絞る主人公の、子供から大人に進んでいく過程の1シーンが物語になっている。カラスもそうだけど、かつては吉兆の扱いをされていたのに人間の都合で増えすぎて邪魔だからと駆除されるのは釈然としないものがある。でも大人になると「釈然としないし可哀想だけど仕方ないよね、社会はそういうものだから」とスルーしてしまう理不尽に真向から怒れる子供は立派だ。自分の身を考えずに無茶をする主人公を大人なら止めるのだろうけど読者としては「いいぞ、やれ!」と読んでいて素直に主人公の背中を押して応援したくなる作品でした。スズメを「ものさし鳥」と呼ぶことや、身近に見かけるムクドリの生態は知らなかったので、作品を通して鳥の特徴について知れるのも楽しい。あとクラスメイトがカラスに襲われたと書かれていて、自分もカラスとトンビの襲撃を受けたことがありますが、鳥に襲われるのは怖い。そんなことを思い出しました。

『君とこの空の下』

著者:佐崎らいむ

⇒「言語ミステリー」という煽りの一文から勝手に推察して「なるほどここから事件が……? クロワッサンはアリバイトリック……」とか考えて、実は良い人に見えたこいつは〇〇だった、みたいな話になるのかと戦々恐々していましたが、ならずに安心しました。主人公が偶然の出来事から知り合った鳥と鳥さんに好意を抱くようになる、清々しい物語。主人公と出会う鳥さんの行動が男前で、咄嗟のトラブルにもスマートに対処するしシジュウカラを「夜明けの空の色」と表現するのがとても詩的で、魅力が伝わる。【風渡る空に舞って】の作品全般に言えることだけど鳥もの生態が色々と書かれているの楽しくて、この作品では「シジュウカラって会話してるのか!」と驚いた。しかもただ鳴き声に意味があるだけじゃなくて二語文で話しているとは。たまに鳥が鳴き声を順番にあげているのは煽り合いでもしているのかと思っていたけれどもしかしたら世間話でもしているのかも知れない。作中でも書かれているように「ひな鳥は触っちゃいけない。人間のニオイがうつると親鳥がエサをあげなくなる」は常識なのかと思っていた。作中に登場する鳥に詳しい鳥さんはひな鳥を人間が運ぶことに対して「大丈夫だと思いますよ」と何か確信のあるように言って、後日たしかにそうなる。ググったら「多くの鳥は嗅覚があまり発達していないので人間のニオイがついても問題ありません」と書かれていた。物語として当然面白いですしこちらの知的好奇心も刺激してくれる面白い作品でした。

『蹴って蹴って』

著者:佐鳥理

⇒以前に他の作品を読ませてもらった時にも感じたのですが、文章の巧みさがすごいな、と思います。この巧さを自分がうまく言語化できないのですが、自然に強くなる流れといいますか、読者を掴まえてきて一度読み始めるとスッと最後まで止まらなくなり読み進めてしまうような。もちろん巧いのは文章だけではなくて物語として面白く、主人公格の三人にそれぞれ異なる魅力があり、この三人の物語をもっと読んでいたくなる。登場人物にすごくリアリティを感じるのは、立場や境遇の違う人物たちのにじみ出る思考がリアルだからだろうか。たとえば些細なセリフでも「新聞をとるのをやめた。少し溜まるといちいち死んでないか連絡が来るから面倒」とか、なるほど年を重ねるとこういうこともあるのか、とそれぞれの人生を感じさせるリアルな思考が多い。作中に出てくる美容師のトラブルも現実味があるというか、自分には美容師の知人がいないので本当にこういった問題が起こり得るのかわからないが、店長が主人公に怒る場面を見て「こういう風に相手の言動を何でも敵対的に捉える人っているよな」と、読んでいて感じられるリアリティがあった。三者三様の生き方をしていた主人公たちが偶然に知り合って、生きるために必死に行動するホシハジロを見てそこからまた活力を得る、という自然観察の魅力が作品の中に溢れているように感じた。主人公の目を通じて書かれるホシハジロの動きも現実的で、ただ見るだけではなくて実際にじっくりと観察しないとこのような動きは書けないだろうな、と感じる素敵な作品でした。作中の題材になっているホシハジロは自分は見た覚えがなかったので調べたら、全国に分布している冬鳥らしい。もしかしたら見たことあるけれどすべて一緒くたに「カモ」の色違いくらいに思っているのかも知れない。何しろシラサギとアオサギの区別もついていなかったので。

『ホトトギスが歌う森で』

著者:美森萠

⇒重い始まりの家族の物語。重めの話は大好きなので序盤から楽しんで読めた。方言のリアルさが面白くて、最初に読んだ時は確かに地元の人じゃないと意味がわからないような字面で、あとになって意味を知ってからもう一度読み返すとなるほど確かに印象が変わった。「印象の変化」は作品の中でも重要な要素のように思える。たとえば前半でホトトギスが行う托卵について言及されている。(鳥の托卵は聞いたことがあったけど、ホトトギスがやるのだとこの作品を読んで初めて知った)主人公も托卵の話に「ひどい」と最初は感想を述べる。托卵には当然良いイメージがないし、他の鳥に卵を預けて育てさせた挙句、生まれた子は寄宿先の子をみな殺すのだから、野生の世界は残酷だなとも思っていた。でもホトトギスは体温が低くて卵を暖められないから托卵する(諸説あるうちの一部)、子供の命を最優先にするのなら托卵はホトトギスにとって必死に選び取った生存のための行動なのかも知れないといった考えが示される。読む側としても托卵は子の生存のためと考えると見方が変わる。作中でもその後のトラブルを乗り越えて主人公の考えが変わる。状況が変わったのではなく主人公の視点、感じ方が変わるというのがすごく良い。始まり方から「重い」と勝手に感じていた作品がフッと軽くなるような印象の変化もある。自分の見方次第で複雑だったはずの問題が解けることが現実でもあるのと同じように、主人公の内面で起こった変化が、周囲との関係を解決するきっかけになる。問題が消えるのではなくて主人公の気持ちが変わることで雪解けのように変化が訪れるのが、読んでいて気持ちが良い。出来事はリアルなのだけどファンタジーやSFを感じさせる要素もあって面白い作品でした。

『さびたポスト』

著者:かわせつきひと

⇒題材になっている鳥がハクセキレイの、連作短編。個人的には近所でよく見かけるハト、カラス、オウム、トビ、ハクセキレイの五種が「そのへんにいる」鳥のベスト5だと勝手に思っている。ハクセキレイも駅前で尻尾をぱたぱた振っているので見慣れた鳥ではあるけど、生態はもちろん知らない。てっきり鳥は高い木の枝の上、うろの中に巣を作って卵を産むものだと思い込んでいたので低くて死角になりやすい場所につくるとか、オスとメスの模様の違いやどうやって雛を育てるのかといったハクセキレイの生き様はまるで知らなかった。ハクセキレイは神様の「先生」だと1話で書かれている通り、子供を産み育てる食わせる、というのがどれだけ大変なことだったのか、主人公はハクセキレイの子育てを通じて親兄弟との過去の関係を重ねて、そこから新しい学びを得ていく。主人公が思い返しながら語るのは自身の人生だけど、親との確執だとか兄弟関係だとか、自分の人生も思い返して色々と考えてしまう。書かれている内容は重めなのだけど語り口が軽快で読んでいて苦しい感じはしない。むしろ清々しい気持ちよささえある。最後の締めも明るく終わって、満足感のつまった作品でした。

【かみさまだったころ】森と1月

『かみさまだったころ』

著者:森町ゆか

文学フリマの会場をぶらぶらしていた時にブースの前を通りがかり、並べられていた表紙絵に惹かれて立ち読みさせてもらった。すると、漫画だ! コミティアに小説を出していた(我々のような)サークルもあるのだから文学フリマにも漫画があります。4つの短編漫画が入っていて、最初のひとつ目を立ち読みで読ませてもらった時に「純文学だ!」と感じた。何を言っているのだと思われるかも知れませんが。「純文学だ!」と感じて購入し、読み終えたあとは「漫画で、純文学で、SFだ!」と感じている。エンタメ的な漫画というよりは描かれている内容の説明をせず人の心に訴えかけるような構成で、漫画に詳しくないので絵の魅力を言葉にするのが難しいのですが、シンプルな色使いと線なのにすごく目が惹かれたというか、ちょっと前を通りがかっただけで思わず足を止めて表紙絵を見てしまったほど、惹かれるものを感じる。セピア調の美しい青緑、これが本編の中でも何度も使われていて。芸術的なセンスというか、絵の魅力を言語化することを全部諦めて一言であらわすなら「この絵、好き」ということになります。曲りなりにも小説を書く人間なので諦めずに言葉にするなら、人の表情や動き、背景がシンプルで美しい線と色で表現されているというところでしょうか。重ね塗りされた油絵ではなく水墨画のような魅力でしょうか。東京文学フリマで購入した時はてっきり漫画のサークルさんかと思い込んでいましたが、「森と1月」さんは小説も併せて出展されていたようなので次の文フリでは買えたらいいな、と思います。

購入した作品の全部の感想は書けていませんが、とりあえずここまで。

一か月くらいで書き切ろうと思っていたのに時間が掛かってしまいました。

これからは文学フリマで買った本に限らず、せっかく小説サークルをやっているくらいなので本の感想も載せていこうかなと思います。次は来年になりそうですが。

またよろしくお願いします。

また新しい山に登ります。