2019年秋学期 振り返り② -The Idea of Environment-

今回紹介するのは、MDes Risk & ResilienceのheadであったDilip Da Cunha先生のThe Idea of Environmentのクラスです。

この授業では、まず、カント、ヘーゲル、マルクス、ハイデガー、サルトル、フーコーといった哲学者たち、さらには、ポスト構造主義、ポストモダン、ネオリベラリズムなどなど、近現代の哲学や経済まわりに触れました。

私が大学生の時、勉強をさぼっていたから、このような教養に欠けているのは自業自得なのか、あるいは、建築系デザイン大学院では(日本/ 海外問わず)常識でも、私が異分野からきたからただ圧倒されているだけなのか。少なくとも、私が通った日本の農学部や医学部ではあまり触れられていなかったような。それとも、近現代の西洋哲学の素養に欠けるのは日本の教育全般にいえることなのか。少なくとも私が高校生の時は、理系だとほぼ世界史はやらなかったし、センター試験の倫理で、このあたりのテーマに触れていたのが少し救いでした。でも、基本は、全部勉強し直し。

表象とかセオリーが強い、Harvardのデザイン大学院の特徴なのか、私がとっている授業の傾向がそうなのかはわからないけれど、デザインとは、既存のフレームをよく知り、ずらしていき、自分の立ち位置を弁証法的なサードプレイスとして見つけて行くことと、私の解釈が正しければ、習っているように思います。その既存のフレームの見つけ方と、ずらし方、で参照すべきなものとして、きっと西洋哲学諸々を勉強しているのだという理解です。にしても、マルクス主義をこんなに勉強することになるとは思わなかった。マルクス主義=社会主義/共産主義とくらいしか思っていなかった自分の教養のなさが恥ずかしい。

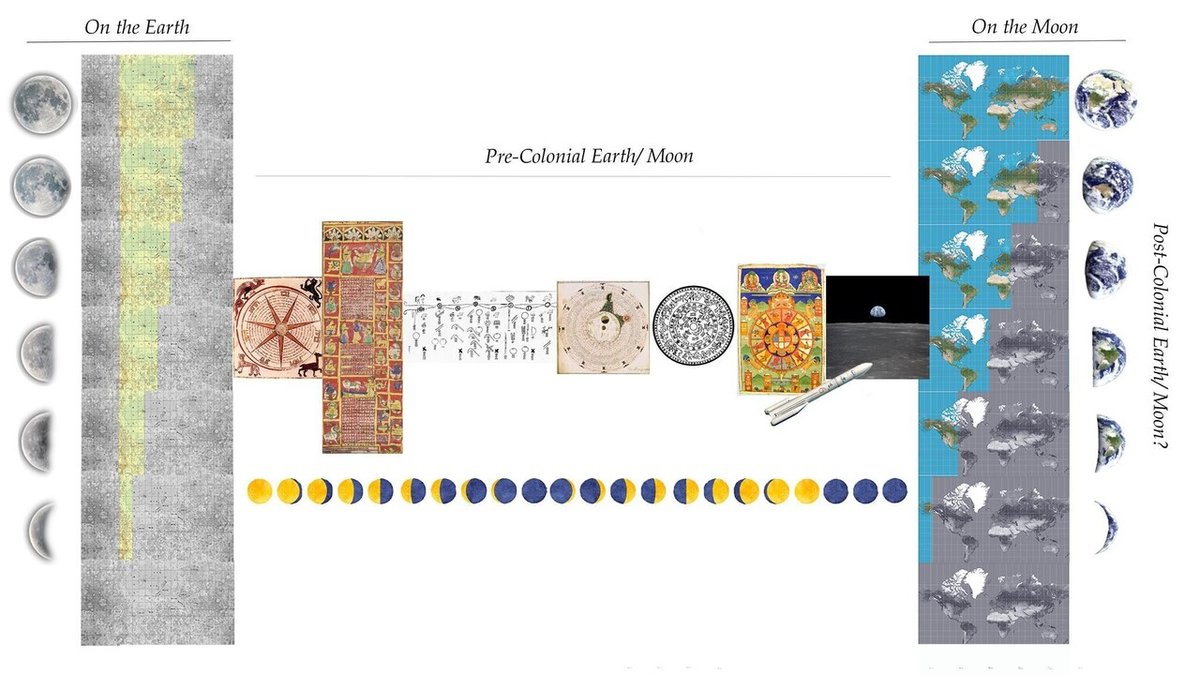

加えて、自分たちが作ってきたデザインに対して、自分の経験ベースの解釈、そしてアジア的/ 日本的解釈(これは経験から引き出していっても、オーセンシティーと結びつくので結果、ちゃんと知らなくても根拠があるようなことになってしまうと思う)だけで語ってきたのが、これまでのEDAYAだったのかもしれない、と反省も。きちんと、近現代からの学びを教養として身につけて(少なくともアメリカで勉強している限り、そのあたりがメインになるのだろうし、資本主義な社会が続く限りは消えない世界の教養?なのかな。そして世界を舞台に何かを考えるのであれば、きっと切っても切り離せない、、?)その上で、日本的/アジア的な教養をしっかり見直して(経験からだけで解釈せず、これもちゃんと何らかの形で体系立てて勉強すべきなのだろうなと)さらに、その他の色々な世界の教養(この授業のグループワークでは、moon の解釈もしているのだけれどそうすると地球の範疇も越えるのかしら?)も交えて、dialecticに自分たちの立ち位置を見つけていけると、きっと、世の中に役に立つデザインを作り出すことにつながっていくのだろうなと。(まだこの辺りも確信をもてるほどには勉強できてないので、間違っているかも、ですが、、その場合、ご指摘いただけたら幸いです。。)

とはいえ、考えてばっかりで動かないのでは何も始まらないので、やっぱり私にEDAYAというフィールドがあることは、とても大事で、少なくとも私にとっては、考えと行動の間を行き来しつつでしか、私らしいデザインの立ち位置は見つかっていかないような気がしています。

そんなこんな最終プロジェクトとして提出したのが、月への移住というシナリオにポストコロニアル理論を掛け合わせて、近未来の地球と月の文化について考えてみたもので、下のイメージもプロジェクトの一部として提出しました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?