【教育】Wedge2023年11月号 日本の教育が危ない 子どもたちに「問い」を立てる力を

私には都内の公立小学校に通う一年生の子供がいる。同じクラスの友達には、中学受験で有名なWやS塾に通う子供もいる。学校で「今回、塾のテストでSを取ったから○○を買ってもらうんだ!」などと無邪気に話しているのを聞いたことがある。

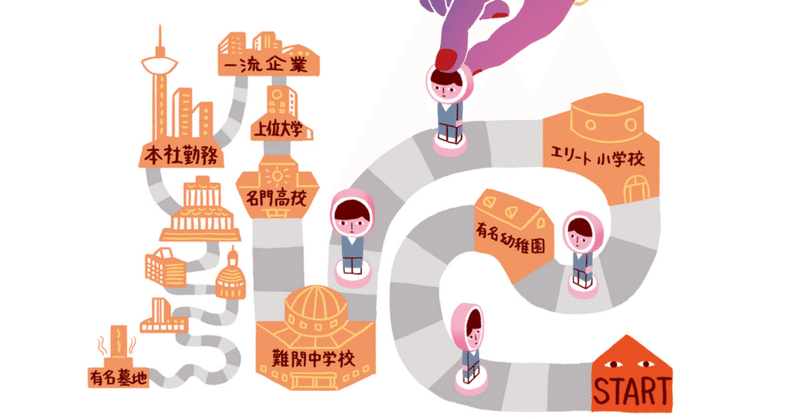

私自身、中学受験に反対するつもりは毛頭ない。しかし、都内で過熱しすぎる受験には、少し俯瞰して見る必要があると考えている。

そんな時、wedge ONLINEの2023年10月20日の李一諾の記事をたまたま目にし、現在の日本の教育(受験システム)について再考するきっかけとなった。

東京大学の鈴木寛教授は、経済協力開発機構(OECD)における生徒の学習到達度調査(PISA)で日本は15歳時点では世界でもトップクラスだが、22~層になると「論理的に書く能力」「他人に分かりやすく話す能力」「外国語を話す能力」の3分野について、多くの学生が苦手意識を持っていることに注目している。

これらは、グローバル化された環境において最も重要なコア・コンピタンス(核となる能力)である。これらの能力が15歳から23歳にかけて低下していくのは、おそらくこの7~8年間が問題ではなく、15歳の時点で良い成績をあげるために、大量の学習と課題、暗記に取り組み、多大な時間を費やしてしまったがゆえに、結局は3分野を伸ばす能力を損なってしまったということなのではないか。しかも、ほとんどの試験は選択問題であり、論理的な記述はない。英会話も重視されない。人とおしゃべりしていてはテストに合格できない。

私は吉田松陰や福沢諭吉の著作もかつて読んだことがある。それはまさに、教育という営みを通じて、「人」や「国家」がどうあるべきかを説いたものであった。一方、中国でも欧米留学帰りで日本の自由学園や同志社中学の創設者と同時代を生きた胡適、陶行知、蒋夢麟、晏陽初らを中心に日本と同様の動きがあった。しかし、当時中国で建設された学校は、今はもうどこにも存在していない。だが、現在の日本でも、吉田松陰や福沢諭吉が説いた頃の教育の本質が忘れられているように思える。何かが違うのだ。

「読書は学問の術であり、学問は事業の術である。」

未来のことは誰にもわからない。しかし将来日本の子供が減っていくことは確実である。塾はますます少なくなるパイを取り合うかのように親に不安を煽る広告を出し、単価を上げ続けるであろう。そんな時は少し長い時間軸で我が子の教育や人生を考えたい。一体何の為の、誰の為の教育なのかを。

英語教育に関しても、我が子が社会人になる頃には英語はできて当たり前で、できなければ仕事にならないでしょう。しかし、それは単なるツールでしかなく、答えのない問題(仕事)に自分の頭で考え、文化の異なる人にも自分の考えを伝えなければならない。昔、パーティーで「英語だと話したいことがうまく伝わらないんだよね〜」と言っていた日本人がいましたが、この人は日本語でも何を言いたいのかよくわからない人でした。つまり、そういうことなのです。

ついでに寺子屋の話をすると、読み書き算盤の最低限のことを教えて、社会に出てから必要になることを教えてあげる場でした。人を比べるのではなく、「あなたは、ここが優れているから、こういう方面で生きていけるかもしれない」というようなことをずっと行ってきたそうです。はぁ、私も寺子屋からやり直したい。。。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?