【美術館レポート】「三島喜美代―未来への記憶」 練馬区立美術館

練馬区立美術館で行われている三島喜美代の個展に行ってきた(会期は2024年、5月19日〜7月7日)。

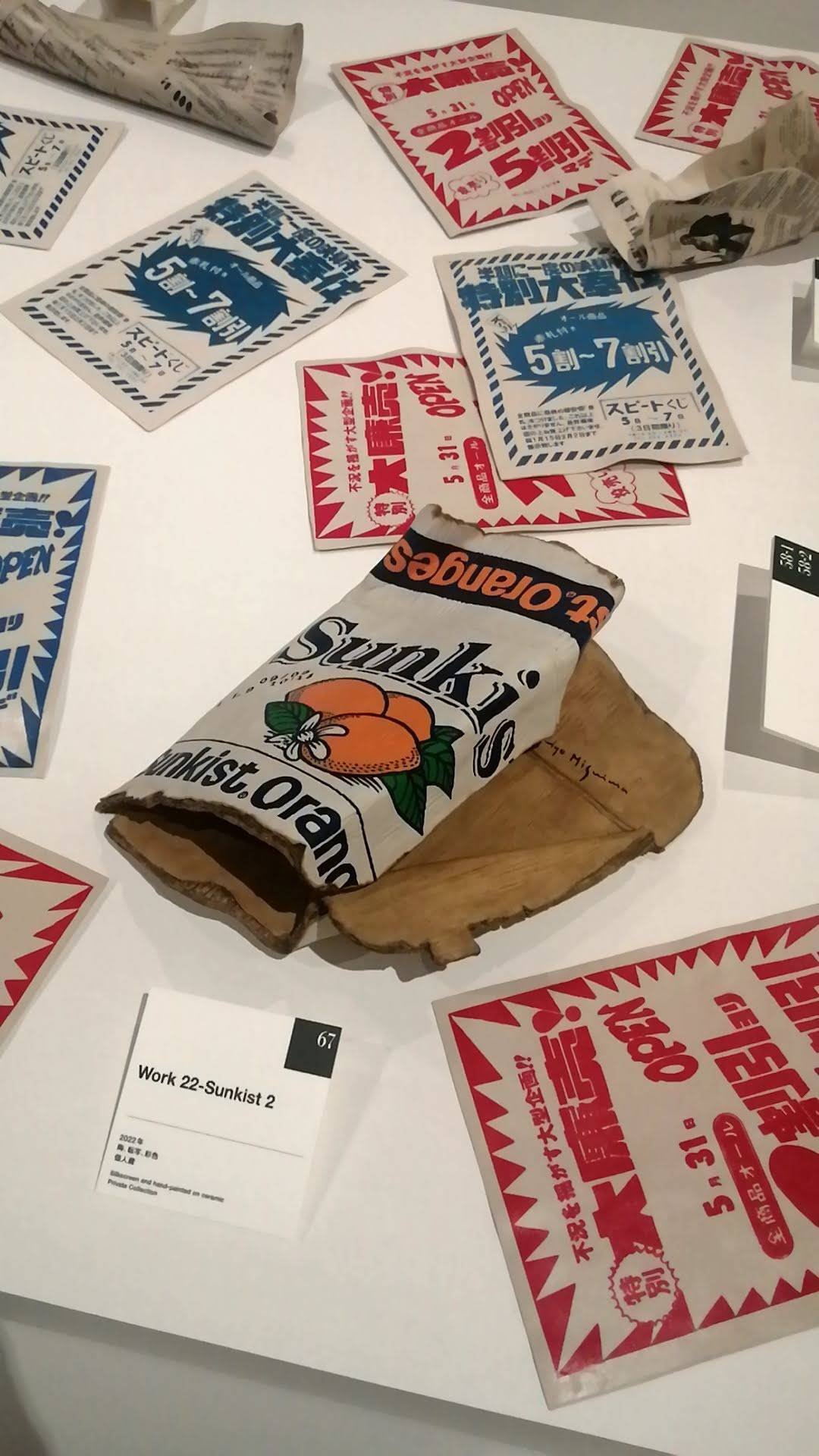

美術にそこまで詳しいわけではなく、三島喜美代の名も初めて知ったが、新聞紙、段ボール、空き缶といった身近なもの、特にすぐに捨てられるようなゴミを題材に美術作品を作っているというところに興味を惹かれた。

例えば、くしゃくしゃになった新聞紙がある。

あるいは、つぶれた空き缶がある。

また、ひしゃげた段ボールがある。

これらの作品はすべて陶製で、遠目から見ると本物と見まごうほどディテールが再現されている。

こうしたゴミをなぜ陶器の形で表したのか。

例えば新聞を題材にした作品のキャプションには、「叩けば割れる陶器に新聞を写し取ることで情報の儚さを表現している」といった趣旨のことが書かれていたように記憶しているが、全体通じて観た個人的な印象では――役目を終えるとすぐに捨てられる儚いものとしてのゴミを、陶器という、硬質で半永久的に残る形に再生産する行為そのものに、ある種の「瑣末さ、無用さ」というものへの愛、を感じるようなところがあった。

新聞紙は情報を運ぶための道具であり、空き缶は飲み物を運び飲むための道具であり、段ボールは荷物を運ぶための道具である。それ自体としては通常見向きされない物を陶器として再生産し、一つの鑑賞物として敢えて目を向けることで道具性が捨象され、物質性、というか「ものそのもの」が立ち現れてくるようなところがある。

例えば文学では、日常の些末さを凝視した作家として個人的にはまず梶井基次郎が浮かぶ。短編小説「檸檬」の印象的な一節「つまりはこの重さなんだな。」などはまさに果物の一果に実存が凝縮している。

変わったところではニコルソン・ベイカー「中二階」があり、「トイレの手拭き用紙タオルへの賛辞」だとか「ストローの蛇腹になった部分を引き延ばす時の快感」など、ことさら瑣末な、しかしうなづけるような日常の一幕が精密描写されている。

日常は些末なもので埋め尽くされている。あるいは、身の周りの物事は身の周りにあるからこそ顧みられることがなくなり、結果的に瑣末なものと化してゆく、とも言えるかもしれない。慣れや食傷によって精彩を欠いた日常に敢えて目を向けることで新鮮味を取り戻すというのも、だから芸術全般における一つの重要な営み、と言えるだろう。

他方で、ゴミや新聞、雑誌といった題材を用いた創作物を鑑賞するにあたっては、必然的に何らかの思想というか、意図のようなものを汲み取らざるをえない。「20世紀の記憶」と題された最後の展示など特に。

100年分の新聞記事を耐火煉瓦に転写したものを展示室いっぱいに敷き詰めたもので、まずその物量に圧倒される。

薄暗い部屋の奥まで煉瓦が続くさまは、ひねりのない比喩だが「情報の海辺」に立たされているようで途方の無さを感じる。鑑賞者は波打ち際のわずかな内容しか確認することができない。それさえ煉瓦大の大きさに印刷された、新聞の部分的な切り抜きである。

よく見ると「天皇陛下崩御」「東京オリンピック開催」「ドイツ統一」といった歴史の転換点を感じさせる内容が散見され、印刷内容もある程度象徴的なものを選んでいる印象がある。

巨大な少年誌、くしゃくしゃの新聞、くずかごに満載の空き缶といった、ユーモアを感じさせる展示もあれば、このようなシリアスな印象を抱かせる作品もあり、創作の幅を感じさせる。

この種の展示を見ると、創作者はどこまでコンセプトを意識してものを作っているのか、というところが気になってくる。そこで会場で放映されている作者のインタビューを見てみると、そこには元気な大阪のおばあちゃん、といった人物がいる。

曰く、前提として思想があるわけではなく、あくまでも面白いと思ったものをそのまま作品にするスタイルだそう。

というわけで、そこに何かを読み込むのも、感覚的に面白がるのも、鑑賞者に任せられているらしい。

面白く鑑賞した。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?