安全に必要な倫理観? ~サボらせないって難しい~

こんにちは! あたたけ です。

前々回、『Safety-Ⅱ』を実現するためには、

人に『専門知識』と『倫理観』が必要という話をしました。

※前々回記事はこちらです。

今回は『倫理観』というものを考えていきます!

と言ったところで、あたたけ的には

『やることをキチンとやる(≒大事なことはサボらない)意思』で

終わりなんですけどね。

では、『どうすれば人はサボらないのか』ということを考えてみましょう。

こういう、『気持ちの問題』を解決する時、

ありきたりですが、私は以下のような流れで考えます。

①まずは自分に当てはめる

(自分はどのような時にサボるのか・サボらないのか)

②それが一般にも通用するか考える

人の気持ちに関わることは、あまり理屈通りになりませんので、

まずは、『自分という人』をベースに考えてみようということですね。

(行動経済学の話を参考にすることもありますが)

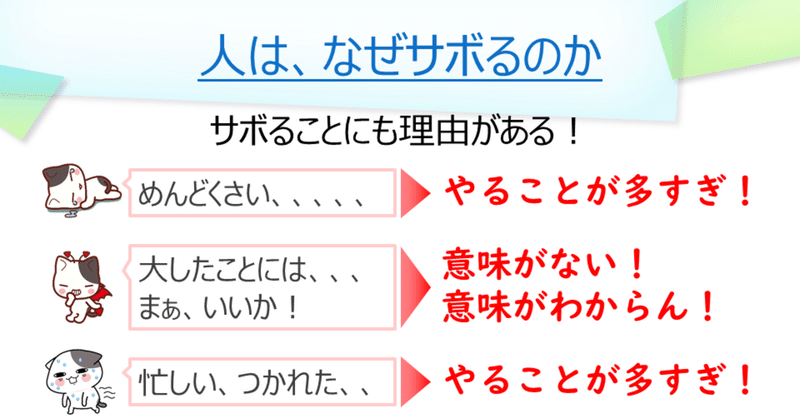

さて、自分がサボる時のパターンですが、だいたい下のようなものです。

①メンドー(ルールが多い)

②サボっても大したことにならない

(ルールの重要性が低い、意味がわからない)

③忙しい、疲れた(他にすることが多い≒ルールが多い)

さて、この『あたたけの感じ方』を元に考えると、

『やることをキチンとやる意思』を『維持』するには、

次の2つが大切ですね。

①やることを絞り込む

②やることの意味を理解させる

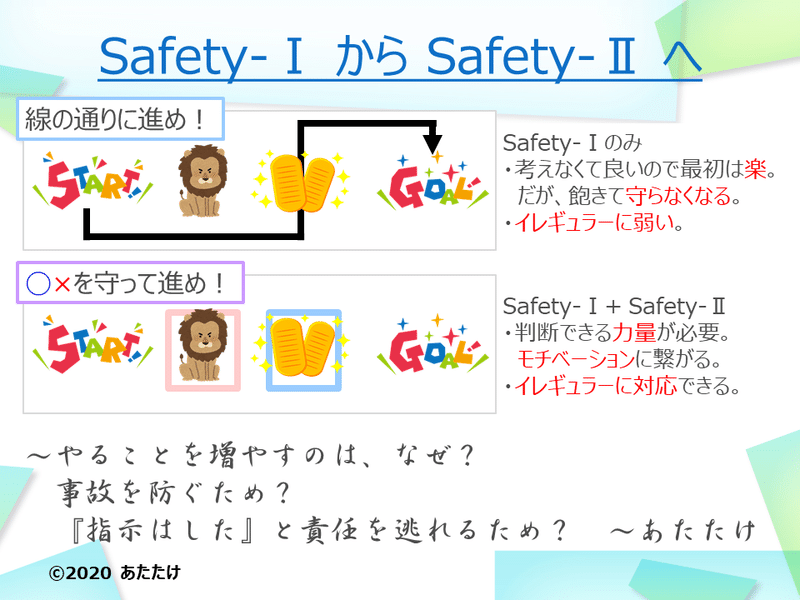

『やることを絞り込む』については、

過去のSafety-Ⅱの記事で書いていますのでそちらをご覧ください。

(簡単には、以下のイラストです。)

『やることの意味を理解させる』についてですが、

これも、Safety-Ⅱに必要な能力として以前の記事で書いていますね。

※ちなみに、前回記事はこちらです。

ということで、倫理観と言っても、

『自分が原因で事故は起こしたくない』というのは当然の感覚ですので、

ムリをさせないようにすれば、まぁ、大丈夫でしょう。

この辺りもSafety-Ⅱのポイント、『相手に任せること』の効果ですね。

では、ルールを守る側にムリをさせないため

『ルールを作る人、守らせる人』はどうすることが望ましいのでしょうか?

一言であらわすと『清濁併せ吞むこと』だと思います。

もっと言えば、『濁(≒現実)』を良い感じに呑むこと、

濁を呑む覚悟を持ち、呑みすぎない判断ができることです。

だって、『清(≒理想)』は、正しいことなので誰でも呑めますから。

まずは、

『安全を確保するため(かつ、法律に違反しないため)に、

どこまでギリギリのレベルでルールを設定できるか』

ということが大切だと思います。

『今までやってきた』『他所もやっている』とかに対し、

『そんなのいらない』と言い切れる知識と度胸を持ちたいものです。

あと、ルールは守っていないが、安全性は確保できているという時に

『ルールを守っていないこと自体をどこまで許容できるか』ということも

心掛けたいものです。

鬼の首を取ったように批判するのか、

次は気をつけてねと注意を促すのか、

その後、キチンと守るようになればどっちでも良いんですけどね。

(ルールが過剰なだけ、ということもありますが。。。

過剰なルールを放置しているのは、誰の責任でしょう?)

それでは、今回はこの辺りで!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?