いまさら人に聞けない!コトラーのマーケティング

マーケティングと言えばコトラー──。現代マーケティングの父とも言われるフィリップ・コトラーは、まさにマーケティングは切っても切れない深い関係にあります。

では、コトラーが唱えたマーケティング論とはどのようなものなのか──。

コトラーの名を知っていても、こうした問いに答えるのはなかなか難しいのではないでしょうか。

本記事ではコトラーのマーケティング論を3本の論考でわかりやすく解説しました。これを読んでもらえれば、ここだけは知っておきたいコトラーのマーケティング論がピンポイントで理解できるはずです。

まずはドラッカーのマーケティング論を理解する

マーケティングとは何かを知ろうとするとき、あらかじめ理解しておかなければならないことがあります。それは「マネジメント」とは何か、ということです。

ドラッカーはマネジメントを

「組織をして成果を上げさせるための道具・機能・機関」

(『明日を支配するもの』P・F・ドラッカー著、上田惇生訳、1999年、ダイヤモンド社、P45)

と定義しました。

あらゆる組織とは社会の機関です。そうである以上、社会の機関としての組織は、社会やコミュニティ、個人に対して何らかのニーズに応えなければなりません。したがって、「社会やコミュニティ、個人のニーズに応える」という成果を、組織に上げさせるための道具・機能・機関がマネジメントだと言い換えられるでしょう。

一方、企業も組織の一形態であることは論を待ちません。よって、企業のたった一つの目的、存在理由も、社会やコミュニティ、個人のニーズに応えるということになります。もっと平たく言うと、顧客を創造し続けること、これこそが企業にとって唯一の目的、ただ一つの存在理由として位置付けられるわけです。

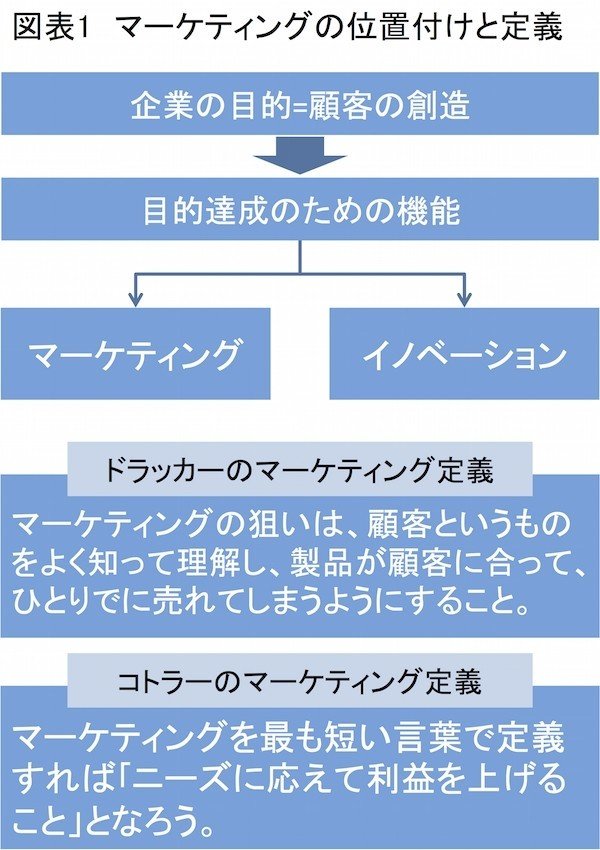

そしてドラッカーは、顧客を創造し続けるために、企業が持つべき機能としてマーケティングとイノベーションを位置付けました。

その上でドラッカーは、マーケティングを次のように定義しました。

マーケティングの狙いは、顧客というものをよく知って理解し、製品が顧客にぴったりと合って、ひとりでに売れてしまうようにすること。

(『マネジメント(上)』 P・F・ドラッカー著、野田一夫、村上恒夫監訳、1974年、ダイヤモンド社、P100)

顧客をよく知るとは、顧客のニーズをしっかり理解することだと言い換えてよいでしょう。そして、そのニーズにぴったり合うものを提供し、ひとりでに売れてしまうようにすること、これがマーケティングだとドラッカーは言っているわけです。

またドラッカーは、著作『創造する経営者』の中で、マーケティングを次のような言葉で規定しています。すなわち、

「買わないことを選択できる第三者に、喜んで自らの購買力と交換してくれるものを提供する活動」

(『【新訳】創造する経営者』P・F・ドラッカー著、上田惇生訳、1995年、ダイヤモンド社)

と言うのです。こちらの定義も前者同様、マーケティングの本質を言い当てた名言です。

とはいえ、顧客のニーズばかりに注目していたのでは、企業は立ちいかなくなります。というのも、単に顧客のニーズに対応しているだけでは、企業は顧客と製品との関係を取り結び、そこからマージンを抜いているだけに過ぎないからです。特に環境が大きく変化する社会では、顧客のニーズも大きく変化します。企業としては、目まぐるしく変わるニーズに対応するばかりでなく、自ら顧客の新たな満足を実現する価値を創造していかなければなりません。

そこで重要になるのがイノベーションです。これは、人的資源や物質的資源に対してより大きな富を生み出す新しい能力をもたらす力のことです。顧客の新しい満足感を創造し充足させること、と言い換えてもいいでしょう。このように、マーケティングとイノベーション、双方のバランスをとることがマネジメントの大きな課題になるわけです。

また、以上のように検討を進めてくると、マーケティングが企業の活動の中で独立して存在するのではないということがよく分かります。マーケティングはあくまでも、マネジメント活動の一部です。とりわけ、イノベーションと組み合わさった、マネジメントの両輪の一つなのです。マネジメントという大きな枠組みの中で、マーケティングがいかに位置付けられているのかを整理する上で、ドラッカーの説は非常に重要な考え方だと理解すべきでしょう。

ドラッカーからコトラーのマーケティング論へ

ところで、マーケティングと聞いてまっ先に頭に浮かぶのは、フィリップ・コトラーではないでしょうか。そのため、マーケティングとは何かを語るにあたって、いきなりドラッカーの説が登場したことで、戸惑った方も多いはず。

上記で見たように、マネジメントにおけるマーケティングの基本的な位置付けを行ったのがドラッカーです。一方、焦点をマーケティングに絞り込み、その体系化に注力したのがフィリップ・コトラーその人に他なりません。いまでは、マーケティングと言えば、ドラッカーよりもコトラーの名が頭に浮かぶのが普通でしょう。

1931年生まれのコトラーは、シカゴ大学の経済学部を卒業し、マサチューセッツ工科大学(MIT)で経済学博士号を取得しています。現在は、米ノースウェスタン大学ケロッグ経営大学のマーケティング名誉教授の職に就いています。主要な学術誌に発表した論文は100を超え、幾多の最優秀論文賞も受賞しています。また、多数の著書を出版していることでも知られ、マーケティング界の第一人者と目されています。

コトラーの著書としては、コトラーのマーケティング論を総括した900ページを超える大著『コトラーのマーケティング・マネジメント ミレニアム版』(2001年、ピアソン・エデュケーション)が著名です。この中でコトラーは、マーケティングを次のように定義しています。

マーケティングを最も短い言葉で定義すれば

「ニーズに応えて利益を上げること」

(『コトラー&ケラーのマーケティング・マネジメント(第12 版)』フィリップ・コトラー、ケビン・レーン・ケラー著、 恩藏直人監訳、月谷真紀訳、2008年、 ピアソン・エデュケーション、P6)

となろう。

いかがでしょう。何ともシンプルな定義です。さらにこれをもう少し詳細に説明したマーケティングの定義もあります。

どのような価値を提供すればターゲット市場のニーズを満たせるかを探り、その価値を生み出し、顧客に届け、そこから利益を上げること。

(『コトラーのマーケティング講義』フィリップ・コトラー著、木村達也監訳、有賀裕子訳 、2004年、ダイヤモンド社、P3)

いずれにしてもこれらは、マーケティングの基本的な定義として理解しておきたいですね。

先にもふれたように、ドラッカーが述べた「顧客というものをよく知って理解し」というのは、顧客ニーズをしっかり把握することです。その上で、そのニーズに対応した価値を提供する。これが顧客のニーズにぴったりと当てはまっていたら、その製品はひとりでに売れるでしょう。

このように、コトラーが言う「ニーズに応えて利益を上げること」と、ドラッカーによるマーケティングの定義は、基本的に同じことを別の言い回しで表現していると言ってよいでしょう。

いずれにしても、マーケティングは企業の活動から単独して存在するものではありません。あくまでもマネジメント活動の一環としてなされるものです。その上で、「ニーズに応えて利益を上げること」をマーケティングの基本定義として押さえておくとよいと思います(図表1)。

コトラーが提唱するマーケティングの定石を知る

以上、ドラッカーとコトラーの理論にしたがって、マーケティングとは何かについて解説してきました。

一方、マーケティングを体系化したコトラーは、マーケティング活動の定石とでも言える基本手順を明らかにしています。以下、コトラーの理論に沿って、マーケティング活動の基本がいかなるものか、その手順について見ていくことにしましょう。

コトラーはマーケティングの基本手順として、5つのステップを明示しました。

①調査(Research)

②セグメンテーション(Segmentation)/ターゲティング(Targeting)/ポジショニング(Positioning)

③マーケティング・ミックス(Marketing Mix)

④実施(Implementation)

⑤管理(Control)

がそれです(図表2)。

この基本手順、それぞれの頭文字をとって、「R→STP→MM→I→C」と呼ばれています。

まず最初のステップである「調査」は、文字通り市場調査のことを指します。とはいえ、ただ漫然に市場を調査するわけではありません。ここでの活動は、むしろ市場機会を探索する作業として捉えるべきです。

市場機会の発見の仕方には色々な方法があります。中でも代表的なのは問題抽出法と呼ばれるものです。これは、市場にある不満や改良の余地を探ることで市場機会を探索する方法です。また、理想法という手法も有名です。こちらは市場における理想的な製品やサービスを考察し、現実とのギャップから機会を考察する手法です。さらに、商品連鎖法という手法もあります。これは、製品の入手から廃棄に至るまでの流れを把握して機会を探る手法です。これらを上手に活用して、市場調査から機会を探ることが重要になります。

コトラーは『コトラーの戦略的マーケティング』の中で、

「調査せずに市場参入を試みるのは、目が見えないのに市場に参入しようとするようなものだ」

(『コトラーの戦略的マーケティング』フィリップ・コトラー著、木村達也翻訳、2000年、ダイヤモンド社、P48)

と指摘しています。マーケティングの始めにまず調査あり、この点を理解すべきです。

さて、マーケティング調査を実行すれば、共通の問題やニーズを抱えるグループが明らかになるでしょう。続いて、こうしたグループに的を絞り、彼らが自然と購入したくなるような製品やサービスを考案する活動が行われます。これが第②ステップにあたる「STP(セグメンテーション/ターゲティング/ポジショニング)」です。

ターゲティング・マーケティングの要となるSTP

かつてモノを作れば売れる時代がありました。こういう時代には、市場全体を対象に製品やサービスを提供する手法がとられたものです。

しかし、すでに言い古されたように、顧客の嗜好が多様化する中、市場全体を対象に製品やサービスを開発するのは、極めて困難になってきました。その代替として登場したのが「ターゲット・マーケティング」です。ちなみにそれ以前のマーケティングを「マス・マーケティング」と呼びます。

ターゲット・マーケティングでは、まず市場の中から共通のニーズを持つグループを明らかにします。このように市場をいくつかの大きなグループに区分けすることを「セグメンテーション」と呼びます。

そして、明らかになった幾種類かのセグメント(グループ)について、そのボリュームや自社の強みなどを検討します。その上で、自社にとって特に有利なセグメントを選び出します。このように、自社の強みを十分発揮でき、彼らを満足させられるであろうセグメントを明確にする作業を「ターゲティング」と呼びます。

続いて、この絞り込んだターゲットに対して、「顧客にぴったりと合う」ような製品やサービスの位置付けを検討します。これが「ポジショニング」です。これは、競合よりも自社の価値を高く評価してもらうための位置付け作業とでも言い換えられるでしょう(図表3)。

例えば、セグメンテーションおよびターゲティングにより、ブランド好きで好みのモノには出費を惜しまない団塊の世代をターゲットに設定したと仮定しましょう。その企業が高品質なモノ作りに強みがあったとしたならば、提供する製品は、品質的にかなり高いもので、値段的にも高価ながら納得のいく価格帯に位置付けることが考えられるでしょう。また、ブランドイメージも、「品質は極めて高いが、価格は合理的」などのポジショニング戦略が不可欠になるはずです。

ちなみに、ポジショニングの検討では「1番手の法則」と呼ばれるものに配慮すべきです。これは、マーケティング戦略家のアル・ライズとジャック・トラウトが提唱したもので、そのカテゴリーでトップになることが、ポジショニング戦略で最も重要だという考え方です。というのも、顧客はトップの名前はよく覚えていますが、2番手の名前はあまり覚えていないからです。

このような観点に立つと、再びSTPのセグメンテーションおよびターゲティングが問題となってきます。そもそも、特定したターゲットに自社の製品やサービスを提供して、果たしてトップに立てるかという疑問です。仮にトップに立つことが困難ならば、再度別の角度から市場をセグメントし、その中から自社がトップに立てるターゲットを模索すべきだということになります。

間違ったターゲットに不適切な製品やサービスを提供しても、ヒットする可能性はほとんどありません。したがって、マーケティング活動において、この「セグメンテーション/ターゲティング/ポジショニング」は慎重に行うべきなのです。

STPが明確になれば、次にマーケティングの具体的戦術である「マーケティング・ミックス」を検討することになります。この点については、「えっ、マーケティング・ミックスってどういうこと?」で説明することにしましょう。

マーケティング論に関する記事は以下からどうぞ。

・えっ、マーケティング・ミックスってどういうこと?

・進化し続ける「マーケティング3.0」とは?

・あの「キャズム」を飛び越える方法がわかった

・制約理論で生産性が向上するって本当?

・ボトム・オブ・ザ・ピラミッドってなに?

・アンビエント・マーケティングってどういうこと?

ここから先は

ここたけ知りたいマーケティング

マーケティングに関連する記事7本を有料マガジンとしてまとめました。コトラー理論やキャズム理論、制約理論をざっくりと理解するのにお勧めです。…

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?