アストロラブ

マガジン一覧

ChatGPTによる真理の勇気

ミシェル・フーコーの講義録の「パレーシア」について新約聖書でパレーシアを講義していた方法論を真似て、5世紀の偽ディオニシオスの「神名論」のパレーシアを提示、さらにエリウゲナによるラテン語訳についても併せて調べてみました。そして神秘主義とキュニコス派についても議論してみました。

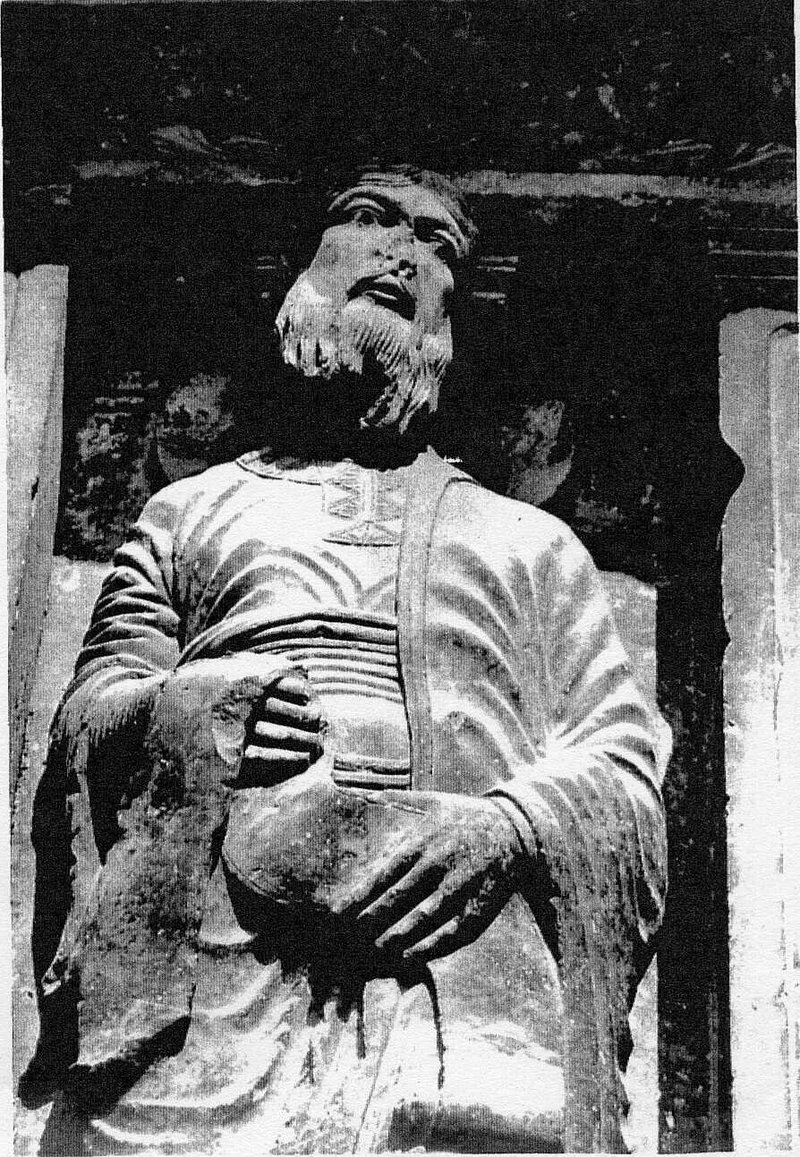

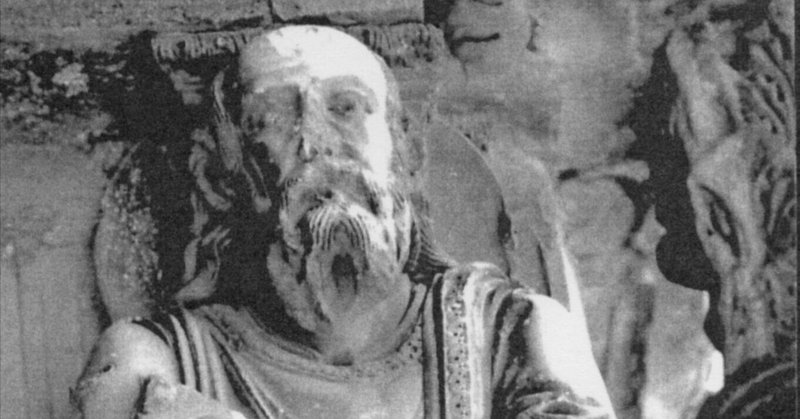

アベラール

12世紀の神学者・哲学者・修道者のアベラールについて

ロマネスク美術など

ロマネスクはじめ美術作品について

平安文学・漢文など

源氏物語、枕草子、蜻蛉日記、樋口一葉など