短編小説「盲腸線より南へ」

1

その町は、県庁所在地から1時間程鈍行に乗り、本線と枝分かれした単線の終着駅が最寄りだ。国道を横切り、山道を南下すると桝井の妻、玲音が幼少時に過ごした町へと着く。発端は、些細ないたずらだった。冬、夫婦で生牡蠣を食べてあたった。2LDKに1つしかないトイレを占拠する玲音に憤った桝井は、公衆トイレから静かに帰宅するとトイレのドアをゆっくり叩き、音ひとつ立てないよう留意して出掛け、堂々と帰宅した。リビングで桝井を迎えるであろう玲音は怖がっているはずだった。

しかし、玲音は、

「さよならを言いに来たのね」

と何かを懐かしがっている様子を見せたのだった。桝井は、自分の策略の失敗に意識が向いており、

「そうなんだ」

とだけ言った。

春、量販店でセラミック包丁を買って来るように頼まれた桝井は、レシートくじで京セラのセラミック包丁とまな板セットを当てて帰った。玲音は、

「お野菜用と、生物用で丁度いいね」

とまっとうなことを言った。

「でも、あの子が悲しむわ」

と残念がった。

「セラミック包丁って自分じゃ研げないんでしょ」

「工場に送る」

桝井は言った。

その夜、桝井は包丁が研がれる音を聞いた。玲音は、度々聞いたことがあるらしい。月毎に、やって来ていたと玲音は言った。満足気な玲音に安堵する桝井だったが、朝刊で玲音の育った町がダムに沈むことが分かった。玲音の言っていることが、からかいではないと桝井は確信しつつあった。

決定打は、会社帰りの住宅街で起きた。桝井は、雨上がり傘を電車に忘れたことに気がついた。引き返すのを億劫に思い帰路を急いでいると袖を引っ張られた。桝井は、人がおじさんか、それとも、お兄さんと呼びかけるのかを迷わす容貌をしている自負があった。しかし、桝井は両袖を引かれたのだった。桝井に振り返る余裕はなく、遠回りをして駅に戻った。傘だけでなく、定期券も届いていた。

「呼んでるんだよ」

「逃げてきてるんじゃなくて」

玲音は微笑んだ。

ふたりは、連休を町で過ごすことに決めた。

2

駅前には日時計があった。影に指し示される半球状の石が12個、円状に据えられていた。カラスに餌を与える老女が居た。彼女は、ふたりの荷物は見ておいてやると言った。玲音と桝井は、バスが来るまで飛び石をして過ごした。老女は、

「雀がカラスに食べられているのは見てられないよ」

と言った。老女は、カラスに鼠をやっていた。

1両編成のストーブ列車には、ふたりのほかに乗客はいなかった。駐車場には彼らしか居なかった。ふたりは存分に遊んだ。バスがやって来た。その使い込まれた様は、開発途上国で稼働し続ける旧型の国産車を思わせた。窓枠に苔を生やしていた。整理券は、ロール状の白い紙から1人分ずつ切り出された。桝井が引き抜くと、切符に赤くバス停の番号が打たれていた。

寺があった。墓地はなかった。移転しているのだろう。桝井は思った。

「寺の人は知り合いじゃないの」

「雇われ住職だから」

「そうか」

桝井は言った。転校生の玲音を知る人物は、既に町には居ないようだった。

古道の入り口にバス停『R橋入口』はあった。ハンドルに膨れた腹部を大方乗せた運転士が、

「振り返ってはいけませんよ、下を向いてもいけません」

と言った。

桝井は、リュックサックを背負い直しながら運転手が橋の渡り方を教えてくれたのだと気がついた。くぐもりつつも、よく響く高い声をしていた。

「どうやって曲がってたのかな」

玲音が言った。バスはとうに走り去っていた。

「クラクションは多分腹で鳴らすんだろうな」

桝井は返した。

教育委員会によって設置された看板には、町が交易拠点として栄えた旨が記されていた。

玲音が舗装された林道を先に行った。桝井は、熊避けの鈴を律儀に鳴らしながら進んだ。玲音は吊り橋を悠々と進んだ。50歩で済むと説得した。桝井は、ガラス張りのエレベーターはもちろん公園遊具すら耐えられない。しかし、袖を引っ張るものが確実にいる今、後退する選択は無かった。80歩かかった。

「私揺らしてないからね」

「ああ」

桝井は、前進する蛇の背骨をひとつずつ飛び歩く心地だった。渡り終えても桝井は腰に抱きつかれ続けている。悪い気はしなかった。あの子は、女だと思った。

3

町を眺望できる斜面沿いに、ふたりが滞在するペンションがあった。赤い屋根とクリーム色の外壁だ。その外観は、着衣で直立した小動物の人形遊び用に誂えられた玩具を桝井に思わせた。蝶ネクタイをした職員がふたりを迎えた。廊下で桝井は、職員のチョッキに白く丸い尻尾が縫い付けられているのに気がついた。職員は、部屋の設備の説明を早口で終えると出ていった。

「パンダの尻尾が白いの知ってた」

玲音が言った。

しかし桝井は、絶対に兎だと思った。ふたりは荷解きをした。

ドアが叩かれる音がした。

「桝井様」

先程の職員だった。

「本日は、ワイン風呂でございます」

桝井は、テラスに備え付けられた浴槽を確認した。言われなければ血風呂と見紛うところだった。

ふたりは昼過ぎに、町へ出た。住民の立ち退きは済んで、資材置き場に守衛が立っているだけだった。町は、郊外住宅地ではないので明確な入口も出口もなかった。火の見櫓の半鐘が外されていた。文化財として県の博物館に収蔵されるのだという。蔵造りの街並みは、貴重ではあるが、全国的に珍しいものではないのでダムの底に沈められるのだった。通りに面した2階の観音開扉は全て放たれ、建具は外されていた。年代物の表面がまだらなガラス戸は、高値で売れるらしかった。

ふたりは町の中心部にある校舎へと向かった。玲音が町にいた頃から既に小学校と中学校を兼ねていた。百葉箱が倒れ、朽ちていた。玲音の父は樹木医だった。どの町からも赴任して2年で、一家は引っ越した。玲音が住んだのは高学年の時だった。

鉄棒が撤去されずに残されていた。玲音は逆上がりをした。桝井は、誇らしげに一番高い棒へと掴まった。懸垂しようとしたが出来なかった。玲音は驚いた。あの子が桝井に懐いているのだと思った。ジャングルジムの滑り台は外され、シーソーのタイヤは硬化していた。ふたりはブランコを漕ぎ出した。

都度あの子は、桝井の背中を押し出すのだった。

4

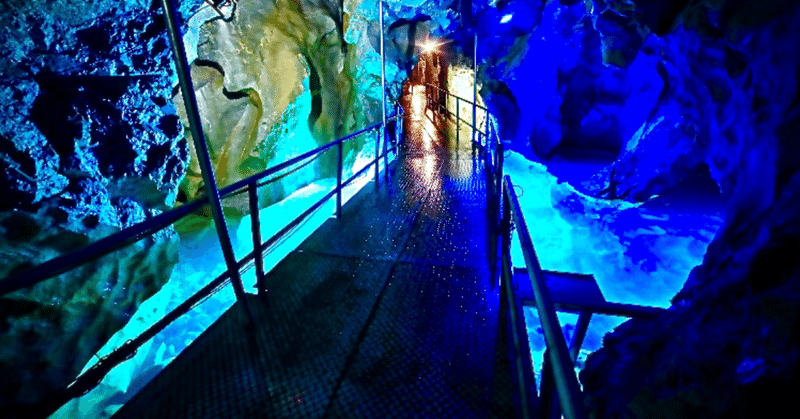

その町には、初潮を迎えた女児を町外れの鍾乳洞に閉じ込めて穢れを祓う風習があった。以降は毎月、当該女性は寺の敷地内にある小屋に軟禁された。玲音が町へ住んでいた頃には既に、小屋は解体されていた。一方、洞窟は元々弁財天を祀っている神社であったものに照明装置を仕掛け、一時観光地となった。しかし、崩落の危険で立ち入りが制限されるとダムの建設計画が本格化したのだった。玲音は賑わっていた頃、母親に連れられて、弁天様のお参りに行ったことがある。オーロラを模したライティングが施された洞内を手すり沿いに10分進むと1つ目の地底湖がある。橋を渡り切ったY字路の左側をさらに5分進むと2つ目の地底湖上に渡された橋があり、岩場には硬貨が散らばっている。一番奥まった所に、彩色された陶磁器の弁天様が安置されていた。元は一方通行だったのを、来場客を見込んで時計回りに参拝できるよう順路開拓がなされたのだった。

「弁天様は陶磁器で出来ていて、毎年作り替えるの」

その胴体は、選挙事務所にある達磨くらいの大きさだったと玲音は言った。

「蛇になって消えたっていう子がいて夏に供養する」

玲音は続けた。桝井は、何も言わず聴き続けた。

玲音は、その子の名前を呼んだ。名前があるのかと桝井は驚いた。閉じ込められたその子は、町外れの洞窟にかんざしを1つ残して消えてしまったのだと言った。玲音とその子に面識は無い。祖母から聞かされた昔話だ。祖母も誰かから語り継いだのだ。しかし、玲音は毎月彼女を思うのだった。いつも包丁を研いでくれるのは、あの子なのだと玲音は言った。桝井は、初めて前へと手を引かれた。玲音もそのようだった。桝井は、彼女たちの為、加減して走った。風に音は無い。木の葉が擦り合わされているだけであって、風自体に音はないと父親が言っていたのを玲音は思い出した。

5

一行は、鳥居の前で立ち止まった。桝井は、頭を小突かれたのでお辞儀した。

「飛べるの」

と聞いたが、桝井は誰もが足で走ることができると思うのは偏見だと気が付いた。ふたりは、彼女に境内へと押し込まれた。電光掲示板が点滅し始めた。ふたりは手分けしてイルミネーションのボタンを探した。桝井が、もぎり台の下の薄がりに頑丈そうなトグルスイッチを見つけた。バーを倒した。大音量でテクノミュージックが流れ始めた。どの方向に倒しても曲が変わるだけだった。照明スイッチを見つけたのは玲音だった。桝井が手を伸ばしても届かない高さにあったので、肩に玲音を乗せ対処した。光出した洞内は、ふたりに遊覧型のアトラクションを思わせた。桝井は、玲音を担ぎ抱いたままどこまでも歩いて行けると言った。玲音は、

「橋を渡れるの」

と返した。桝井は打ちひしがれ、玲音を降ろし、ついていくことにした。洞内では、度々天蓋から水滴が落ちてきたが、それは結露ではないのだった。寒色の電光が、より一層体感温度を低めていた。玲音が鉄橋を進んで行く。

「振り返ってはいけませんよ、下を向いてもいけません」

穏やかな水面が氷菓のようだった。何かあったら落下防止に張られた金網をハンモックにして眠れば良い。思考に余白が増える。そこへ恐怖が闖入してくる。毎度それだけのことなのだ。桝井は足元の撓みを予測し、視線を進行方向に集中させた。中盤まで来たはずだ。安堵しかけると、背中を小突かれた。引き金を引く音がした。銃口を押し付けられた桝井は、軽やかに橋を渡りきった。距離感が猟銃だった。桝井は、振り向いてはならないことを心得ていた。2拍手が聞こえた。玲音は着いたのだ。祈り終えた玲音は、桝井の歩幅に対して歩数が見合わないことに気がついた。弁天様と壁の間に玲音は滑り込んだ。天井にはコウモリの群れがあった。やって来た桝井が猟銃を向けられているのを玲音は見た。玲音は、賽銭を放った。羽ばたくコウモリがあった。玲音は、銃身を脇に抱え奪おうとする桝井を確認した。

玲音は、

「振り返っちゃだめ」

と言った。桝井は、回れ右をした。

1発目でスポットライトが壊された。2発目が弁天様に当たった。それは皿が割れる音だった。銃を携えた桝井は、玲音を帰路へと促した。玲音は、砕けた弁天様の中身が浴衣を着させられているのに気がついた。彼女が骨なのか皮膚なのか判然としなかったが、長い黒髪が1つに結えられていた。

「ただ水に投げてしまえばいいものの」

無防備な人が言った。

玲音は、適度に乾いた彼女を持ち帰るべきだと桝井に言った。桝井は銃を玲音に預け、少女を抱え歩き出した。橋の手前で、弁天様へと向かう幾人かの足音を聞いた。玲音は、残弾で橋を壊そうとしたが床板が4枚割れるだけだった。玲音は、銃を湖に捨てた。電気を消せばいいだけのことだった。彼らは古道を抜け、適した車を待った。自家用車ではいけなかった。公共の車を求めた。終発には間に合うだろう。バス停には玲音が立った。少し痩せたように見える運転士が、

「何よりご無事で」

と言った。ふたりは、最後列に並んで座った。彼女を横たえて運ぶためだ。壊してはならない。腰のあの子はもういなかった。

6

ダムは出来た。町の人たちには、駅の北側に駐車場付きの分譲住宅が与えられた。一帯は、アメリカのサバービアを模した開発がなされていた。車なしには生活が出来ず、石垣は禁じられ、低く白い木の柵の設置が課された。点在するクルドサックには、枇杷の木が植えられた。稼ぎ手は、各世帯にひとりずつ。子どもたちが習い事へ通うことがかなわないということはない。人々は、日々運動量を確保しなくてはならない種の犬ばかり飼う。カラスの為に鼠を獲る老女もいない。代を経るにつれ、その均一は研ぎ澄まされていった。弁天様は新調され、近隣の人工池に移転した。あの子は、県の博物館に収蔵された。誰にとっても昔話だったのだ。餓死だとされた。公開初日、玲音は展示室を訪れた。子どもも大人も、恐竜の骨が好きらしい。玲音は、ガラス戸の向こうに呼びかけた。玲音は、桝井とは彼女の話をしない。娘にはするのだろうか。玲音は、桝井を探した。桝井は、ロビーで子どもをあやしていた。玲音は、エントランスへと急いだ。手首を掴まれた。桝井だった。回転ドアの中、誰かが手放し置いて行った赤い風船が1つ、いつまでも揺れていた。

FIN

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?