「ねえ、なんで、歴史が好きなの?」部長のどストレートな問に対する答えと、明治維新と戊辰戦争の真実

新刊が出る度に、広告を作り、POPを作り、チラシを作る。宣伝課のしがないスタッフが、独断と偏見で選んだ本の感想文をつらつら書き散らす。おすすめしたい本、そうでもない本と、ひどく自由に展開する予定だ。今回は、週刊朝日ムック『歴史道 Vol.15』を嗜む。

「ねえ、なんで、歴史が好きなの?」

わが部署の新部長が放った着任早々のどストレートな質問。前任者もそうだったが、この部署の上司は速球が得意な本格派が多いようで、変化球にヤマを張りがちな私は少々苦にするタイプだ。しかし、自分の趣味嗜好についてこのようにどストレートに問われることは少ない。せっかくなのでこの機会に、歴史を愛する理由について考えてみた。

そこで紹介したいのが、「歴史道(れきしどう)Vol.15『明治維新と戊辰戦争の真実』」。もうここに答えがあるようなもの。

真実という言葉に弱く、強くひかれてしまう。歴史とは我々人間がたどった道。一本道なわけはなく、巨大迷路のごとく複雑な地図を通り抜けて、現在がある。

歴史の根底には人間の思惑や策略、嫉妬や羨望といった生の感情がある。なぜ、戦いは起こったのか。裏切った理由はなんなのか。どうして降伏せずに徹底して抵抗するという選択に至ったのか。当事者たちの心のうちに思いをはせる。

先祖がたどった巨大迷路を振り返ると、どうしてこうなったのかと疑問が生まれる。しかし残念なことに、当事者たちにそれを取材できない。お墓へ行って、レコーダーを向けたところで、聞こえるのはせいぜい蝉時雨。根底にある人間の生の感情、その声に耳を傾けたい。だから、痕跡や史料から歴史上の人物たちの声を想像する。知識と想像力が奇跡的な融合を果たした時、聞こえないはずの声が耳に届いたような錯覚が起きる。それが歴史好きの醍醐味だ。

さて、日本史史上屈指の複雑怪奇な迷路が幕末から明治である。戦国乱世は中央政権(室町幕府)の弱体化によって、全国各地で孤発的に発生した下剋上が、やがて織田信長を中心に大きなうねりになり、集合していく。一方で幕末の発端は、江戸幕府の外国への対応のブレからはじまった。老中阿部正弘が開国の是非について全国諸藩に広く意見を求めたことが呼び水になった。

で、ここからがこんがらがる。幕府を擁護する立場の佐幕勢力(会津藩など)、いわゆる尊王攘夷思想をもった人々である討幕勢力(長州藩など)、そして公武合体路線(越前、薩摩藩など)と三すくみの構図がある。薩摩藩と長州藩は当初、対立しており、薩摩は八月十八日の政変で長州を京都から追い出す。そんな政局の失地回復を狙った長州藩兵が御所に押し寄せたのが禁門の変だ。そこで薩摩藩は会津藩と組み、これを追い払う。いわゆる「薩長同盟」と言われる、薩摩と長州が討幕のために手を組むのは、幕末の本当に最後なのだ。また討幕勢力が掲げる「尊王攘夷」は、徳川御三家の水戸が発信源。開国に踏みきった幕府は外国ぎらいの朝廷と結びついて難局を乗り切ろうと考える。このようにあらゆる権力者が急速に思惑を走らせすぎたため、幕末の真実は複雑な迷路に閉じ込められた。

「歴史道」はこの迷路を“天皇権威の奪い合い”という視点から整理している。これは助かった。戦国時代は理解できても、幕末・明治維新はちょっと……という歴史民は意外と多く、そうした民が真実へ歩める地図を提供してくれているのだ。石田三成と徳川家康では関ヶ原に至る筋道がまるで違うように、歴史は各々の思い入れによって視点が偏る。天皇権威の動きを追うことで、幕末・維新に関わる人間の生々しい思惑や感情の揺れが見えてくる。

その後の明治新政府もまた、早々に富国強兵を目指す大久保利通と岩倉使節団の外遊中に留守を任された西郷隆盛らの間で対立、またも天皇権威の奪い合いへ進んでしまう。これもまた幕藩体制を壊し、西洋のような新しい世を作ろうと急いだ維新英傑たちのほとばしる情熱や苦悩が根底にあった。渋沢栄一は幕末と変わらぬ綱引きを目前にして嫌気をさしたのではなかろうか。

明治6年の政変で下野した西郷隆盛が散った西南戦争では、かつて戊辰戦争で辛酸をなめた会津出身者が活躍したという。たった6年で攻守が完全に入れ替わった。それは人間には白も黒もなく、正義も悪もなく、敵も味方もいない。あるのは、立場と物事に対してどう感じるかという感情や衝動であると我々に教える。

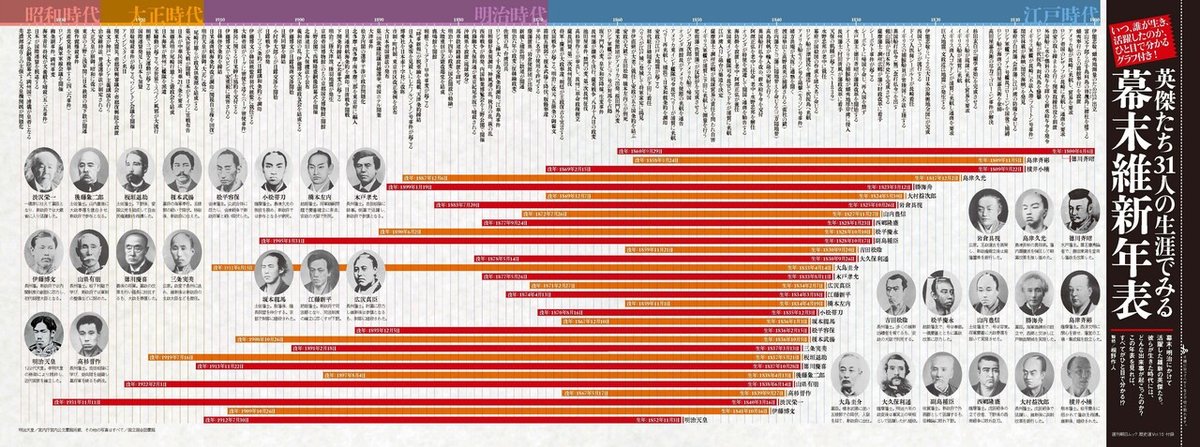

「歴史道 Vol.15」に掲載されている桐野作人氏の「維新の十傑 その功績を再考する!」は見事に本書をまとめ、幕末・明治維新を人物観から整理している。まずはここから読んでもいいのではないだろうか。指導力、政治力、求心力、決断力、行動力といった視点から維新英傑たちを振り返ると、我々が生きる時代と類似するところもあり、遠い歴史の話とは思えなくなるだろう。やはり真実はそこに生きた人間にある。

科学も大切であり、根拠に基づく客観的判断も場合によっては必要だろう。だが、決断するのはあくまで人間だ。であれば、為政者たちの感情や思惑、苦悩からは逃れられない。そこには当事者たちの叫びがある。それが歴史を紡ぎ、後世でその声が聴きたいという欲求から真実への探求がはじまる。

ま、こんなに延々と語ったところで、きっとせっかちな部長はどこかに行ってしまい、聞いてはくれまい……。

(文:築地川のくらげ)