【エッセイ#41】思い出に誘われて -コローの絵画

ノスタルジアとは一体何から生まれるのでしょうか。自分の体験した記憶でしょうか。

勿論、自分の思い出というのは、大変懐かしく、いい意味で美化されたものです。しかし、自分は決して体験していないのに、何かにとてもノスタルジックな郷愁を感じる場合もあります。

そうしたものは、複合的な技術によって、現実の体験以上の何かを、鑑賞者に味わわせていると、言えるのではないでしょうか。

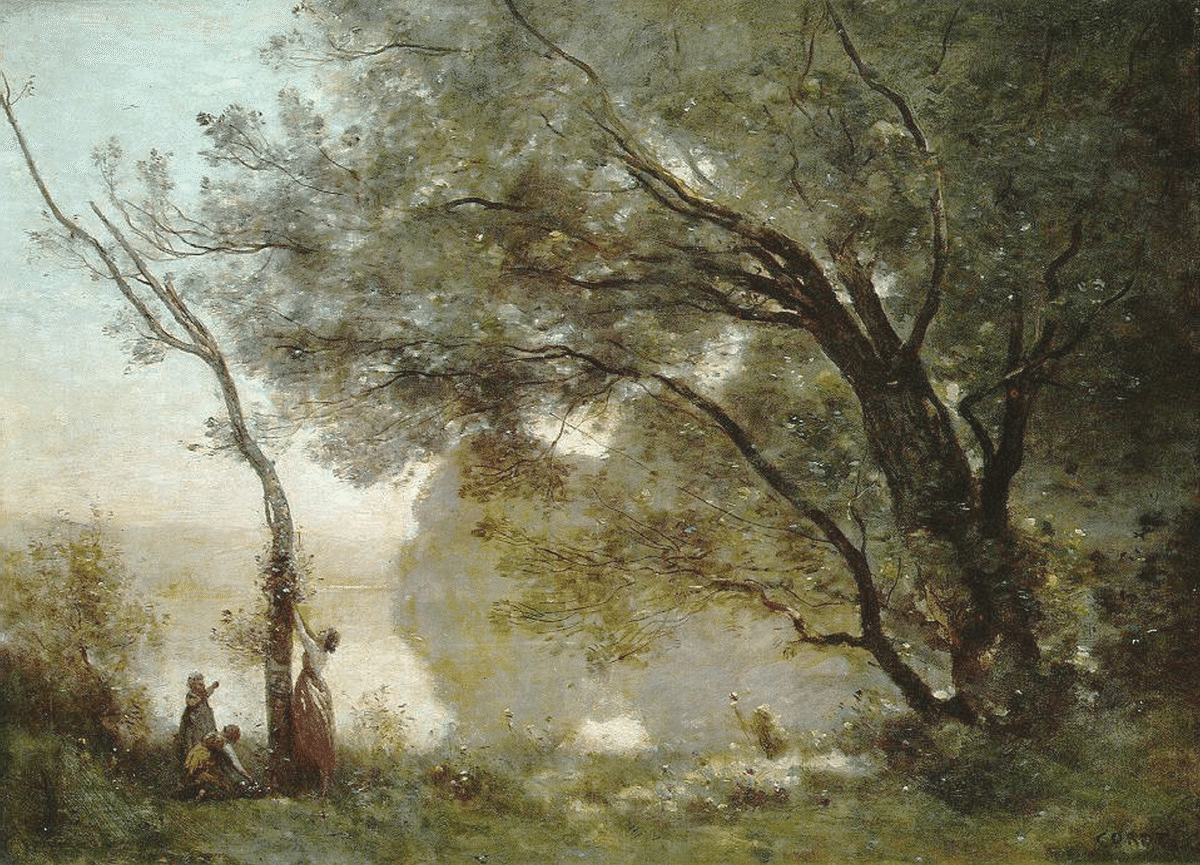

フランスの画家、ジャン=バティスト・カミーユ・コローの絵画は、ノスタルジアを抱かせる絵画として、ある種の頂点と言っていいでしょう。とりわけ、大作『モルト・フォンテーヌの思い出』(1864年)は、自他ともに認めるその最高傑作です。

ルーブル美術館蔵

美しい水辺に、大きな木が右半分を覆っています。左側にはやや細めの木があって、赤いスカートを着た女性が、手を伸ばして、木に生えている何かを採っています。その横には二人の子供がいて、やはり木の根元の何かを採集しようとしています。

発表するや否や、サロンで大きな反響を呼びます。ナポレオン三世のお買い上げとなり、国家所蔵となった(そのため、ルーブル美術館にあります)この作品は、ノスタルジックな絵として、驚くべき出来栄えとなっています。まさに、こんな思い出はないのに、郷愁を抱いてしまう絵画です。

いったい、この絵の何が、そんなにも郷愁を誘うのでしょうか。

まず、一つ目に言えることは、銀灰色で統一された淡い色彩でしょう。夢に色彩があまりないように、単色の風景というのは、夢や思い出に近いものです。

しかし、例えばセピア色で統一された風景にしてしまうと、ちょっと作りすぎなノスタルジアになってしまいます。思い出や夢は、頭の中にあるからこそ単色であり、現実に絵画で色が一色というのは、かえって主張が強くなってしまうわけです。

コローの絵画の素晴らしいところは、全体の銀灰色の中で、木々や草の緑が淡く溶け合っているところでしょう。そして、アクセントになる、女性のスカートや子供の帽子の赤も、決して主張しすぎずに、画面の中に収まって調和しています。

ノスタルジアで重要なのは、単色ではなく、この調和なのです。何か一つが出しゃばらず、調和しているからこそ、私たちは完璧な光景だと思い、ある種のアルカディア(理想郷)を投影する。

そして、それが自分の体験しなかった光景であっても、かつて誰しもが感じていたはずの調和の感触を掻き立てられるのです。

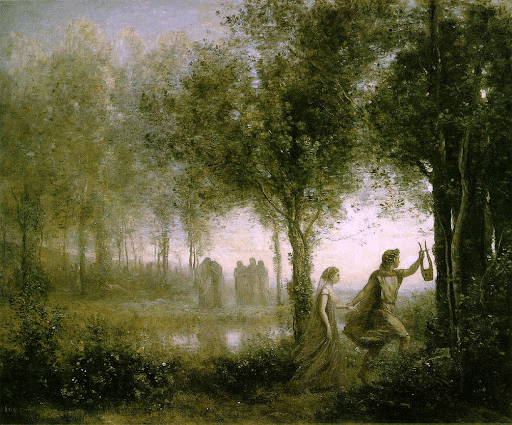

国立西洋美術館蔵

そして、二つ目は、曖昧にぼかされたタッチです。ここでの登場人物は、表情は全く読み取れません。人物だけでなく、全体に靄がかかって、輪郭がぼやけた光景です。

それゆえに、感情を読み取るべきドラマは消えて、曖昧な光景となります。以前、エドワード=ホッパーの項で書いたような、ある種の感情の抽象化が起こるのです。それはつまり夢の光景であり、誰もが自身の想いを自由に投影できる作品となります。

ひとは、「自由に鑑賞してください」と言われても、自由にものを見られるわけではありません。抽象的すぎれば、かえって人は意味を求めてしまいます。具体と抽象の絶妙なバランスによって、意味の緊張感を解放して、リラックスさせるのが、この作品の素晴らしさなのです。

この二つの特徴は、コローの絵画全般に言えるのですが、この作品がずば抜けて優れているのは、そうした彼の長所に加えて、この作品独自の要素があるからです。

それはまず、水辺と木の対比です。空に伸びる大木と、そこに溶け合っている水辺というのは、どこか神話的な要素です。例えば、オークの木はギリシア神話では、世界の根源にあるものですし、この世を支える「世界樹」という発想は世界各地の神話にあります。

生命の象徴になりやすい大木が、やはり神話的には冥界につながりやすい、鏡面のような水辺と繋がっている(ナルキッソスの神話のように、太古から水死事故のイメージと結びついています)のが、ある種、人類の根源にある光景を思わせます。

そうした神話的なエッセンスが、背後から香ってくる。それもまた、ノスタルジアを掻き立てるのです。

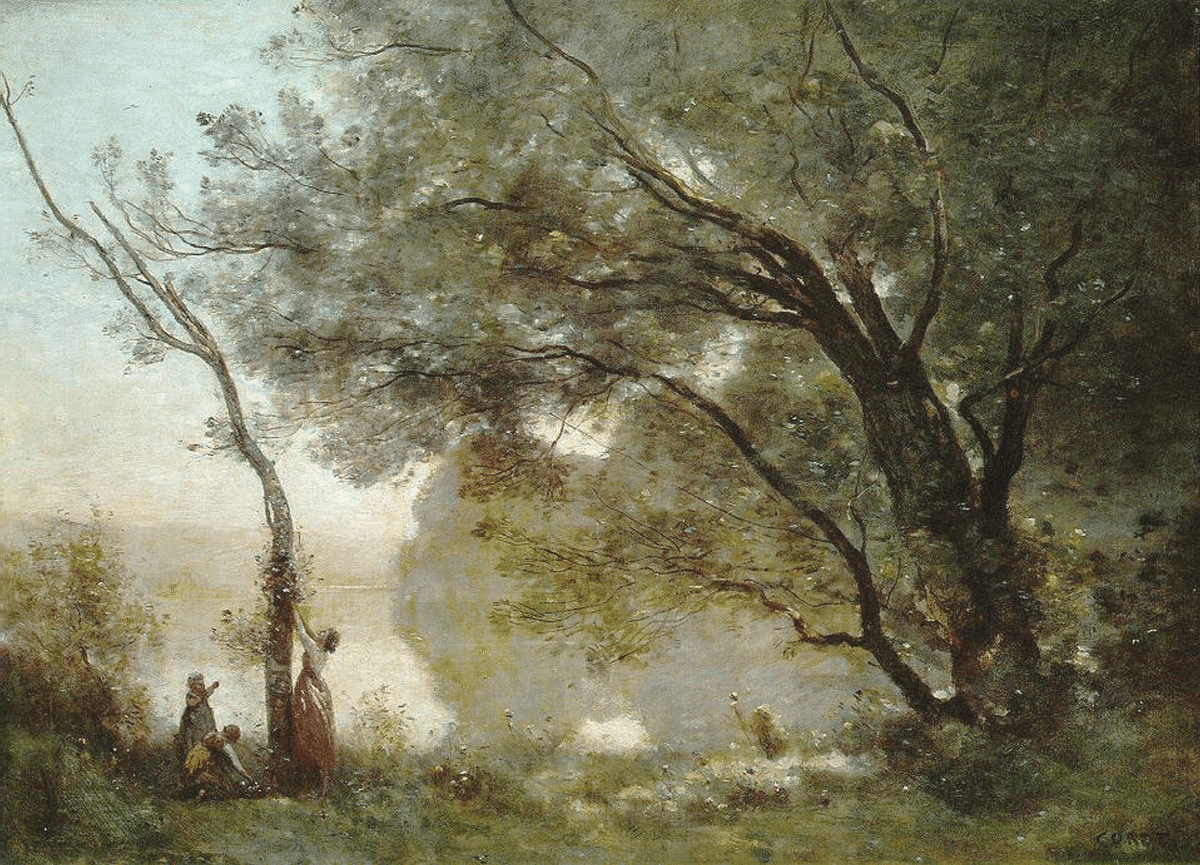

ヒューストン美術館蔵

更に、構図の妙もあります。画面の右三分の二を覆う大木はインパクトがありますが、残りの部分は、視界が開けて、遠くの青空と山まで見渡せます。それによって、画面に奥行きが生まれ、ある種の解放感もあります。もしこれが、一面森に覆われていれば、かなり重苦しい絵画になっていたでしょう。

大きな木で視界を遮り、残りの部分で遠くを見渡して、奥行きを醸成する。これは、ある意味演劇的です。それも、先に述べたように、ドラマの部分は消えているので、私たちは、自分なりの物語を、この舞台に投影できる。ノスタルジアとはまた、ドラマが凍り付いた舞台の光景でもあるのでしょう。

コローの作品は、あまりにも人気で、生前から贋作がよく出回りました。そして、それを入手して持ってきた人がいると、質の悪い部分を描き直し、自分の署名をして、その人に与えたといいます。大らかで人のいい彼の人格を表すエピソードですが、同時に、そうした性格以上のものも感じます。

すなわち、ノスタルジアというものは、多くのヴァリエーションがあり、自分一人のものでもないということ。それは、真なのか偽なのか分からなくなった光景であって、絵画が贋作かどうかも関係ない。そこで大事なのは、物ごとが、真正かどうかではなく、一人一人の心に響くかどうかであるということでしょう。

コローは抜群に記憶力が良く、春から秋にかけて戸外で習作を作り、冬にアトリエで絵を完成させていました。本人も「回想は制作の手段として非常に重要な要素」と証言しています。思い出というもの、つまり単なる記憶以上の個人にとって大切なものが、どのように生まれるのかを熟知していたのでしょう。

そして、それは彼の芸術がその時代の流行に回収しきれない、モダンなものであることも意味しています。

抽象化、記憶という、20世紀の映像の時代になっても重要なファクターを、いち早く画面に広げた彼の作品は、これからも残り続けて、ノスタルジアというものの魅惑を伝え続けるでしょう。是非、その素晴らしさを、彼の沢山の作品と共に味わっていただきたいなと思っています。

今回はここまで。

お読みいただきありがとうございます。

今日も明日も

読んでくださった皆さんにとって

善い一日でありますように。

次回のエッセイでまたお会いしましょう。

こちらでは、文学・音楽・絵画・映画といった芸術に関するエッセイや批評、創作を、日々更新しています。過去の記事は、マガジン「エッセイ」「レビュー・批評」「創作」「雑記・他」からご覧いただけます。

楽しんでいただけましたら、スキ及びフォローをしていただけますと幸いです。大変励みになります。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?