悼みと痛み

今日はだいぶセンシティブな話題。

人を悼む、ということについて。そしてその痛みについて。

私たちが人のいたみに対して、無配慮かもしれないということについて

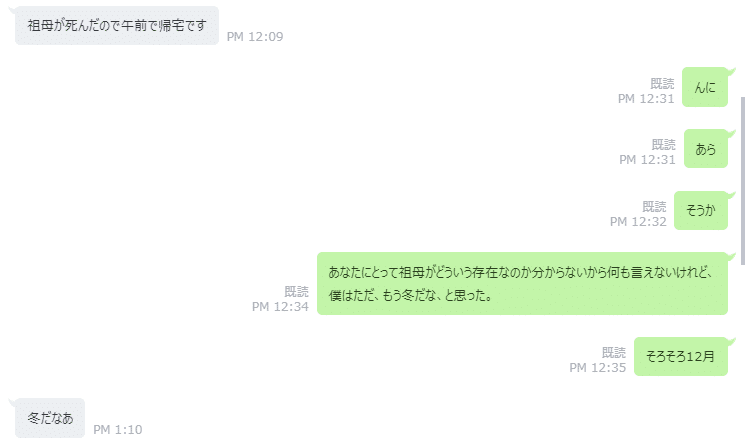

「祖母が死んだので午前で帰宅です」

ある日、友人からLineがありました。

開くと、友人の祖母が死んだという簡潔な文章。

私はそこから彼女の感情を読み取ることはできませんでした。

時折、話題に出てはいました。

年は越せなさそうということ、彼女はそんなに仲が良くないこと、ターミナルケアとして病院に犬を連れて行った話、など。

人の痛み

逡巡がありました。

私は何というべきなのでしょう。

ご冥福をお祈りいたします?お悔やみ申し上げます?

私たちは誰かが亡くなった時に、その近しい人に「大変だね」とか「悲しいね」とか「お悔やみ申し上げます」とか「肩の荷がおりたね」とか「せいせいしたね」とか「これで楽になったね」とか、色んなことが言えるのだと思います。

一方で、全ての死がその人にとって悲しいものかはわかりません。

亡くなった人と近しい人の関係性も、彼/彼女らの生きることに対してのスタンスも、生きていることの意味も違うでしょう。

そして、それはきっとマイナスだけではなく、プラスだけでもない、複雑な感情なのだと思います。

なので、私はその関係性を安易に推し量ることなどできはしません。

私はその文章から感情が読み取れなかったように、祖母の死が彼女にとってどのような意味を持つのかわかりません。

良かれ悪しかれ、彼女と祖母にしか、あるいはもはや彼女にしか、その気持ちはわからないのです。

だから、何も言えませんでした。

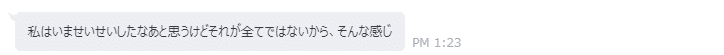

私はなにも口にできず、ようやく感じたことは、「もう冬だな」ということ。だから正直に伝えました。(逡巡した跡が散見される)

冬。

死と冬が密接に関係しているとか、そういう理屈っぽいことではなく、

何となく肌寒さを思い出し、私は冬の訪れを感じました。

きっと今日から冬が始まるのかもしれない、そんな感覚。

それで私は、たたただ、冬を感じたことだけを伝えました。

それはきっと、共有できると思ったから。

結局私は、彼女を慰めたのでも、元気づけたのでも、悲しみや喜びを共有したわけでもなかったのです。

無配慮な言葉

世間にはそういう時に安易に慰めの言葉を言う人がいますが、それは相手の感情を規定していることになります。

お前は悲しんでいる、だから俺が慰める。

ともすればそれは暴力的な発言かもしれない、と感じています。

それは言いすぎだ、と思いますか?

例えばすごく親しい人が亡くなって、それでもピンと来なくて悲しくない-泣けない経験をした人っていると思います。

そういう人に、「悲しいね」といって、感情を決めつけたとします。

その人が(あぁ…私は親しい人が死んだのに悲しめないんだな)と、

私は薄情だなと傷づくこともあるかもしれません。

本当はそんなことないのに。

この例えは1つの極論ですが、感情を安易に規定することは危険です。

仮に悲しんでいたとして、その悲しみの質すら、何もかも違うと思います。

私は人の苦しさが分かるなどと、安易に言うことができません。

それともあなたは胸を張って、誰かの悲しさがわかると言えますか?

言えるなら、余計に黙って欲しい。

それが安易だと言っているのです。

本人が「悲しい」とか「慰めてほしい」とか、そういうシグナルをだしていないのなら、無配慮に踏み入るべきでは無いのだと思います。

往々にして、私たちは人の感情に土足で踏み込みすぎる。

死者と生者の、二人の関係性を知らないのであればあるほど、口を噤むべきではないでしょうか。

分かるなどとは、口が裂けてもいいたくない。

人の悼み

私には私の離別の苦しみが、あなたにはあなたなりの道を分かつ悲しさがあって、たとえ血を分けた家族ですら理解できない遠い隔たりがあるのでしょう。そしてただただ、尊重されて欲しい。

人によって重さも意味も違うので、死を、悲しみを、苦しさを、辛さを比べることはできません。

どっちが重いとか、どっちが軽いとか、悲しいとか、悲しくないとか、そんなものはなく、強いて言うならそこにあるのは事象としての重さぐらい。

そこに何を感じているかは、もはや比較どころか共有すらできないのです。

あなたの悼みと、痛みは、あなただけのものです。

どうか誰かの悼みを踏みにじらないように。

いただいたお気持ちは、お茶代や、本題、美術館代など、今後の記事の糧にします!