過度の有酸素運動が招いたパフォーマンス低下

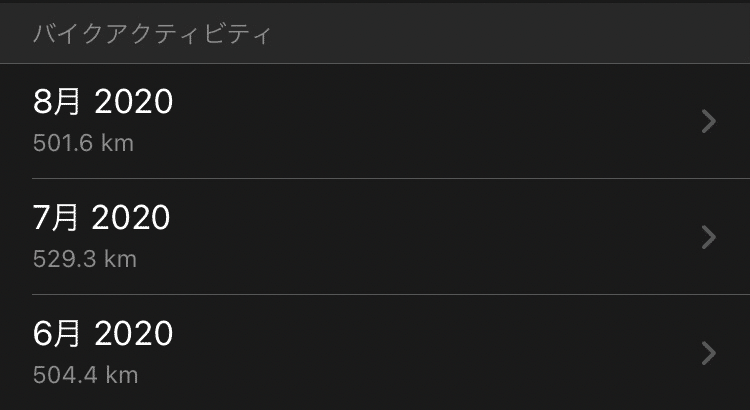

1ヶ月間にラン 200km、バイク 500km、スイム 10,000m、テニス週1(コーチとマンツーマン1時間)。

これを3ヶ月間連続でやりきった末に陥った、取り返しのつかないパフォーマンスの低下を50歳代のアスリートに伝えたい。

過去にもランニングは月200kmほど、多いときは月300km程やってたから、ラン200kmを基準に、スイム、バイクはリカバリー、リラックスのつもりでやれば目標どおりできると思った。ぜんぜん無理と思わなくて、そのときは何も気にせずただ楽しんでやった。

1ヶ月でき、2ヶ月目、3ヶ月目もでき、トライアスロンやってる人にとっては全然少ない量だけど、3種目を満足な量やれて嬉しかったし、何よりやってるときは本当に楽しかった。ぼくはこれを、3クラウン3ヶ月連続達成と呼んで最終日は満足感に浸った。翌9月からは10月のトレイルの大会に向けて、獲得標高を目標にしたトレーニングをしようと前向きに考えてた。

ところが、モチベーションが上がってこない。加えて8月半ばから気になってたことだが、ランニングをするとすぐに心拍数が Zone 5(最大心拍数177で設定)まで急上昇するようになった。そのときは少しトレーニングから離れて休養を入れれば気持ち新たに再始動できると思った。休もう、トレーニング以外の余暇を楽しもうと、会食の機会を増やしたり、映画を観たり、旅行に出たり。

心身リフレッシュ、十分に休んだ後に走ってみても、やはり心拍数はすぐ Zone 5 に入って、それからぜんぜん下がらない。健康診断のたび、典型的なスポーツ心臓と医者から言われて、心肺機能には自信を持っていた。心拍数が最大値までいってるのに走ることをやめず、Zone 5 でずっと走り続けることで更に体を消耗させるという悪循環に陥った。今までのペースで走ることができないどころか、心拍数だけを見れば早歩きペースしかできなくなった。

こんな状態で9月から年末まで悩み続けて、普段の生活になんら支障はないけど、どこかがおかしいのは確か、心肺機能の再構築が必要ということだけは認識した。そして、エントリーしていた大会2つ(Ultra Trail ChiangRai 30km、ChiangMai Marathon 42km)をDNSした。

これは普通の不調やモチベーション切れじゃない、体が嫌がっている、相当の疲労からくる、走ることに飽きてしまった状態も加わっているように見えた。その中でも一番深刻な問題は自信の喪失だった。

これは深い穴に落ちたと思った。いずれにしても、まずは考えて方針を決めてから行動に移そう。

やりたいことを好きなだけ

モチベーション切れを起こしたときの定番、トレーニング以外にやりたかったことを好きなだけやった。具体的には、おざなりにしてた仕事関連に手をつけて終わらせた。映画や音楽に浸った。運動、メンタル面など復活に向けてのリサーチをまとめた。

低心拍での運動

心肺機能を労り、トレーニングは低心拍での有酸素運動を軸に筋トレの頻度を上げた。これはPOLARのマラソンプログラムが役に立った。

- 心拍ゾーン1から3での有酸素運動

早歩きペースのランニング、サイクリング、エリプティカル

- ゆっくりした運動 Mobility Static/ Dynamic

筋肉の柔軟性と関節の可動域を広げること意識

プラントベースの食事

肉食をやめてプラントベースの食事を真剣にやった。これは Netflix で観た THE GAME CHANGERS の内容に興味を持ったから。ぼくはプチ栄養士みたいなアスリートフードマイスターという資格を持っているので、メニュー作りにはこの知識が役に立った。素材ごとの栄養成分自動計算表を作ったり、実際ベジタリアン料理にのめり込んだ。

でも結局は2ヶ月やったところで中止。ぼくには合わなかったみたい。体に良くない影響が出たので普通の食事に戻した。これは別途記事にしたいと思う。

いろいろ考えて、もがいてさまよってを繰り返し7ヶ月ほどたった4月、正直いって低心拍でのトレーニングに飽きていたし、こんな軽い運動ばかりやってて大丈夫かという不安もあったとき、STRAVA のバーチャル UTMF(7日間で160kmを走る)開催が目にとまって即エントリー、日程をぜんぶ使って完走できた。これは本当に嬉しかった。久々に味わう、何かを達成したときにしか得られない喜びで、ぼくにはこういう感覚が必要だったことをあらためて知った。

なんとか浮上

約8ヶ月におよんだ不調とモチベーション切れについて、時間はかかったけど、なんとか浮上できそうなところまで持ってこれた。上記やってきたことが良かったかどうかは分からないけど。

今の自分の力を認めて速く走れないことには慣れた。走ってる途中で歩いたっていいじゃないかということにも納得いった。これらはバーチャルUTMFで得たものだ。

ぼくはもうキロ5分切りで巡航するような走りはできないと思うけど、いつかまたハーフのPB(1:40:00)を更新できたらいい。今の状態ならフルマラソンをサブ4で走れないけど、昨年DNSしたチェンマイマラソンをまたサブ4でゴールできたらいい。できればPB(3:50:15)を更新したい。

50歳代のアスリートに伝えたい

- オーバートレーニングによる根深い疲労

過度の有酸素運動による活性酸素で体の奥底まで錆びついた。これは酸化障害を引き起こした状態と思われるが、知識が足りなかったので、途中でこれに気づかなかった。

- 走り始めた目的

走力は走ることによってしかパフォーマンスアップが望めないのは確か。走ることが練習の中心になるのはしょうがないけど、一生懸命になるあまり、そもそも何の目的で走り始めたかを見失った。

- 休息は非常に大切

50歳代のぼくにとって、何もしない日を作ることは大切なこと。本当に休息はトレーニングの一つだ。年代に合ったトレーニングを考える良いきっかけ、ぼくのアスリートライフを方向転換するきっかけになった。

- しっかり栄養補給

これが昨年3クラウン 3ヶ月連続達成したときの体重、体脂肪率の推移。ガクンと落ちてるところがそう。

栄養補給が消費エネルギーに追いつかず、スタミナのない不健康な体になっていた。「痩せる=消耗する」の状態だったのだろう。スリムに引き締まっているようで、実はただのガリガリぎすぎす男だ。ぼくはこうなりたかった訳じゃない。体重1kg減でマラソンタイム3分短縮という説はあるが、そんなところを狙うのが目的じゃない。自分に合ったものを偏食なくしっかり食べて健康な体を維持する。ダイエット目的じゃない場合は体重の減少に要注意。

- 睡眠は難しい

タイは年中夏の暑い国だから、日の出前の時間帯がランニングや自転車のゴールデンタイムだ。昨年6-8月の間はほぼ毎朝4時に起床してランニングするか自転車に乗ってた。一日で3種目やる日も。寝付きはいい方じゃないし昼寝は苦手。だから睡眠時間は少なくなる、体の回復に影響するという悪い流れ。でも、これは今のところ解決方法(いろいろ試し済み)が見つからない。

後悔先に立たず、50歳代半ばの体は簡単には元に戻らない。

追伸

これがしばらくSNSから離れてた理由。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?