沢渡あまね

作家/ワークスタイル&組織開発。あまねキャリア代表取締役CEO/浜松ワークスタイルLa…

最近の記事

マガジン

記事

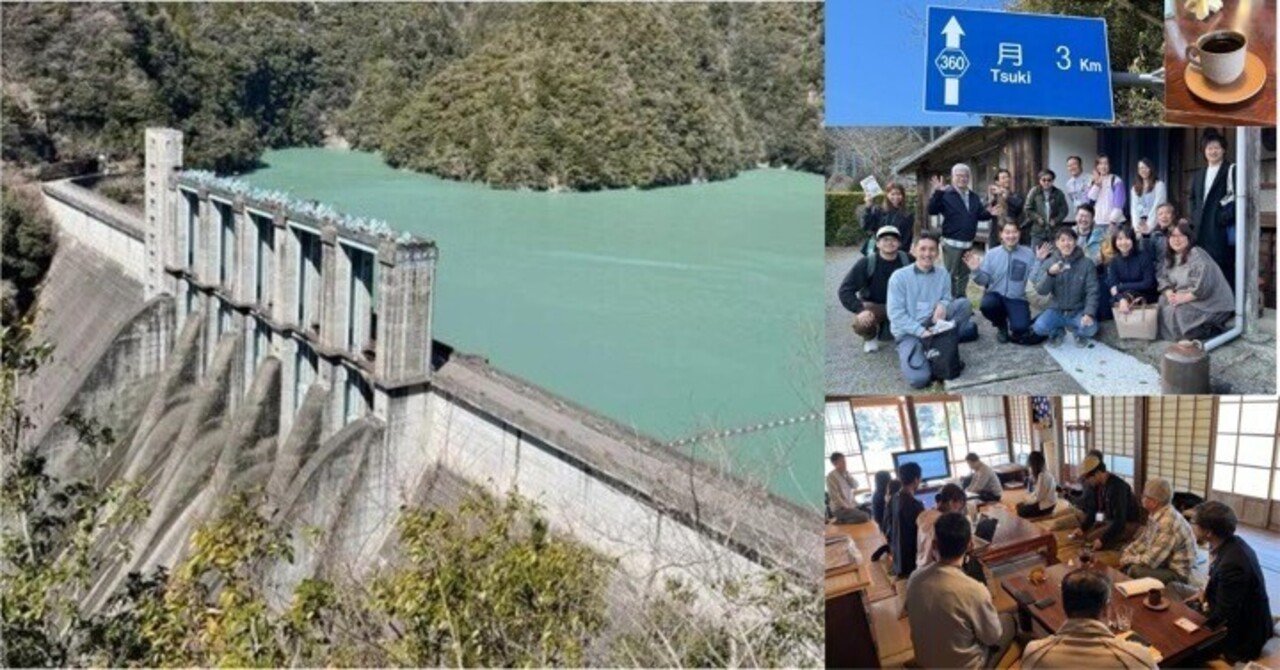

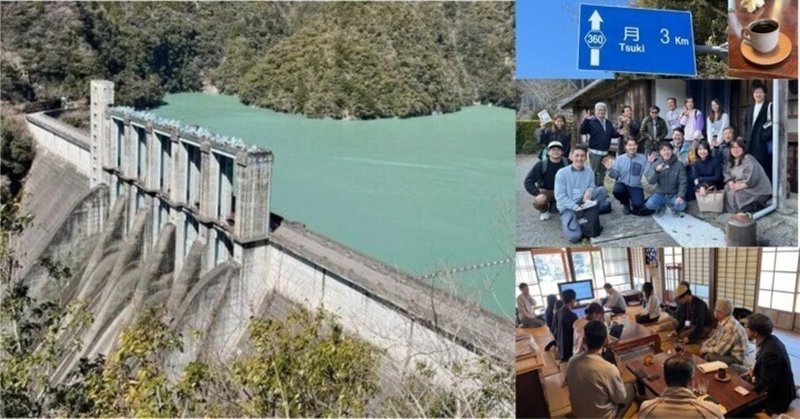

誰のホームでもない土地だからこそフラットな対話と共創が進む~ #ダム際共創ミーティング (佐久間ダム・秋葉ダム)で感じたこと

2024年3月13日(水)。#佐久間ダム際ワーキング 推進協議会 大見拳也さんの主催で浜松・佐久間ダムと秋葉ダムを舞台に、#ダム際共創ミーティング が開催されました。僕も協議会メンバーおよび #ダム際ワーキング 推進者(および基調講演者)として終日参加。花粉に若干おびえつつも(苦笑)、その越境と共創の景色を綴ります。 なお、#ダム際ワーキング および #佐久間ダム際ワーキング については以下のサイトをご覧ください。 集合は佐久間ダム(天竜)。前日までの土砂降りが嘘のような