「街とその不確かな壁」の視点

谷崎潤一郎は75歳の時に瘋癲老人日記を書いた。2023年3月に発売された村上龍(71)の「ユーチューバー」は現代の老いのどうしようもない露悪性を描写するという点で、その系譜を継いでいる。

しかしながら2023年4月発表の村上春樹(74)の新作「街とその不確かな壁」の主人公は、リリカルな少年時代の恋愛に未だ囚われている45歳の男である。主人公が回顧する第一部は1980年の「街と、その不確かな壁」のリマスターでもあるため、読者は無意識の内に、村上春樹自身を主人公に仮託してしまうが、その瞬間にマジカルリアリズムのトリックの世界に迷いこんでしまう。

「僕」が繰り広げた物語群

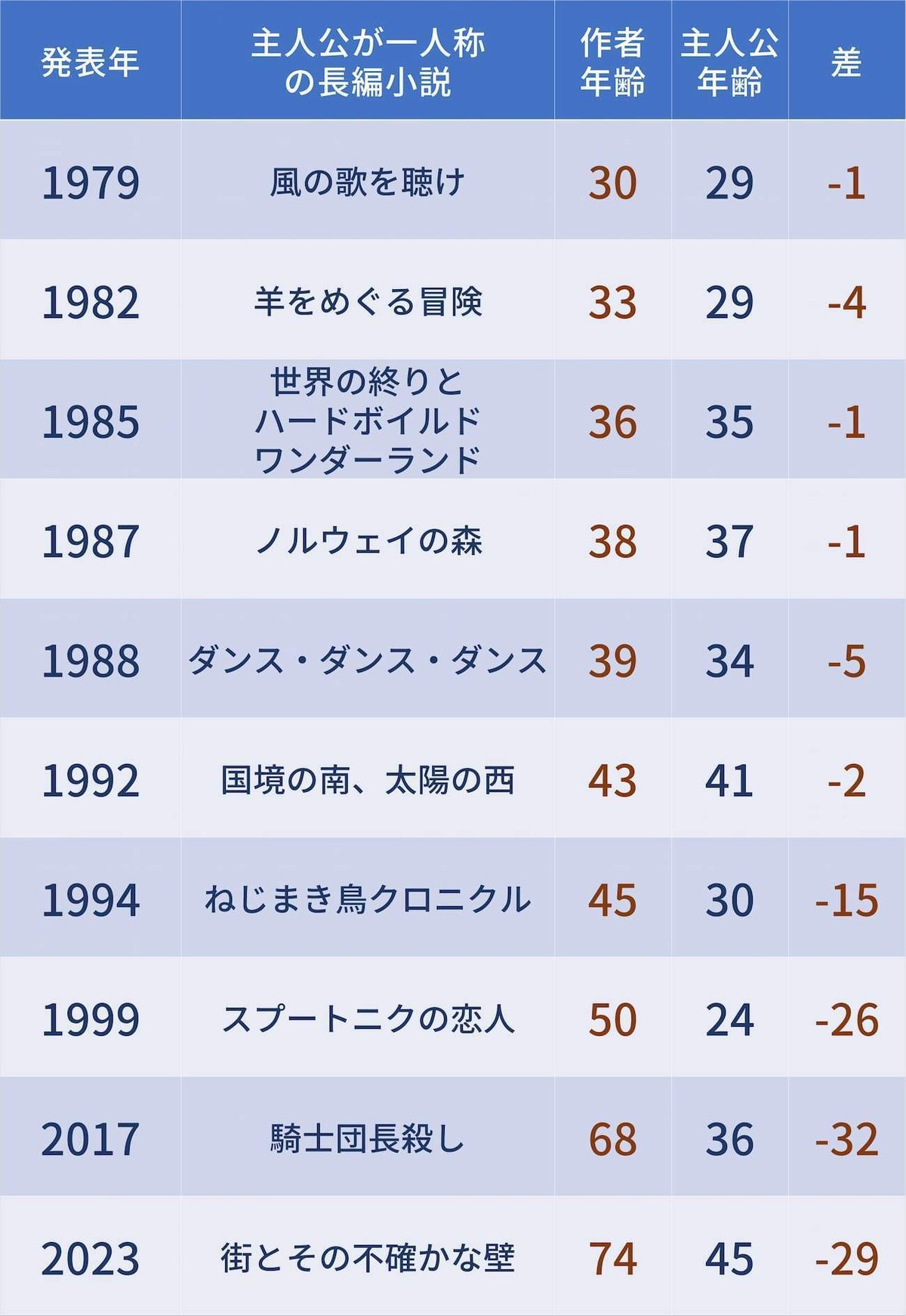

村上春樹の初期作品は、一人称で書かれている。その主人公は作者とほぼ同年代の男性であり、それがインタビューやエッセイ群と同期することによって、あたかも作者と主人公を同一視するかのような錯視効果をもたらし、作者自身の身体を張ったリアリズムを実現した。

その独特なリアリズムは、当時38歳だった作者が37歳の主人公に過去を振り返らせるという形式をとった「ノルウェイの森」でピークに達した後、「ねじまき鳥クロニクル」では、時代設定を10年前にすることによって、30歳の主人公を違和感なく当時45歳の作家本人と同期させることに成功した。

しかしその後、作者同一性を纏った一人称の主人公は蒸発する。

村上が50歳の時に発表された「スプートニクの恋人」は、24歳の男性の一人称形式をとっているが、「ぼく」は物語の進行を見つめる観察者であり、以前の作品に登場した「僕」とは、その役割を異にする。

「ぼく」は物語を子細に観察する血肉ある語り手でありながらも、『スプートニクの恋人』は全体としては彼の物語ではない。

その後発表された「海辺のカフカ」「アフターダーク」「1Q84」は三人称の小説であり、書き下ろし短編「女のいない男たち」で一瞬姿を見せた後、一人称の語り手が戻ってきたのが、著者が68歳の時に発表した「騎士団長殺し」である。しかしながら、一人称で語る「騎士団長殺し」の36歳の「私」には、初期のような著者との同一性は見いだせない。

「私」は老いと対峙する

本年74歳の著者が発表した「街とその不確かな壁」では、第一部の「ぼく」は初期作品群と通底し、「ねじまき鳥クロニクル」以来の作者主人公同一性が発現するが、45歳の「私」は、影を切り取るように著者との同一性を切断されている。若者ではないが、老境に入る直前である45歳の「私」はフレンドリーな亡霊の形をとった「老い」と対峙する。

自分の歳がいくつかって、できるだけ口にしないようにしています。ていうか、自分でも忘れるようにしていますし、実際に忘れていることが多いです。そんなのただの数字ですから。世間にはよく「私はもうおばさんだから」とか口にする人がいますが、そういうのってよくないです。そんなことを言っていると、ほんとうにおばさんになってしまいますよ。必要以上に若くなる必要はありませんけど、年齢的に自分を決めつけるっていうのはよくないです。自由に自然に、心を広げて生きていきたいですね。

村上春樹は、谷崎潤一郎や村上龍のように老いた自分を仮託したキャラクターを作品世界に登場させることなく、自然な形で老いを描く。そして老いた故図書館長が託す相手として「私」を登場させ、視点を反転させた上で、より若いイエローサブマリンの少年に継承するという入れ子構造を提示した。

本来的にはややこしいコンセプトが、あまりに流麗に表現されているため、読者が普通に読めてしまうのは、熟練の技のなせることなのだろう。

夢の置き場所としての図書館

2018年11月4日、村上春樹は37年ぶりに国内での記者会見に出席し、母校の早稲田大学に設置される「村上春樹ライブラリー」に所蔵資料を寄贈することを表明した。そして2021年10月1日、早稲田大学国際文学館(村上春樹ライブラリー)が開館した。

村上は、子供がいないこともあり、資料の散逸を防ぐためと述べているが、その背景には現状各所で大きな悩みとなっている問題がある。一般人の蔵書はもちろん、相当な有名人であっても、所蔵資料や蔵書やコレクションの死後の扱いについて、多くの遺族が苦労しているということである。

村上の友人であり仕事仲間でもあった和田誠(1936-2019)の資料は、遺族からの寄贈によって、渋谷区立図書館の一角に2021年12月17日にオープンした和田誠記念文庫に収められているが、それは幸せな例外である。

和田のコレクションについては、収まりきらないレコードの一部について、村上春樹ライブラリーで寄贈を受け、村上自身もレコードコンサートを行った。その時に、いつの日か自分が遺したレコードを誰かが同じ場所でかける光景が、村上の脳裏に想起されなかったとは思えない。

和田誠さんはレコードとかCDとか映像ソフトとかを、数多く蒐集しておられたんですが、2019年の10月に亡くなられて、そのあとに大量の音楽のコレクションが残されました。こういうコレクションは、本人にとってはすごく大事なものなんだけど、本人が亡くなってしまうと、こう言ってはなんだけど、周りの人はその処置にわりに困ってしまいます。なにしろ量が量ですからね。そんなわけで、もしよければ、この村上春樹ライブラリーで、「和田誠コレクション」みたいなかたちでレコードを引き取らせてもらえれば……ということになりました。そして和田さんが遺された数千枚のLPレコードの中から、365枚を僕が選びました。

伝えられていく物語

「街とその不確かな壁」に登場する子易さんは、65歳の時に醸造所を改装して図書館とし、自らの蔵書を含めてZ**町に寄付した。「騎士団長殺し」で雨田具彦の大量のレコードコレクションが、死後灰燼に帰したこととは対照的に、村上と同様、子易さんは生前に自分の小宇宙を起ち上げた。

図書館を新装され、当然のこととして図書館長に就任されました。言うなれば積年の夢をかなえられ、ご自分の小宇宙を起ち上げられたのです。

村上は「街とその不確かな壁」のあとがきで、物語の神髄を不断の移行として述べている。物語の紡ぎ手が寿命を迎えた後も、生前に書かれた物語は読者ともに不断の移行を継続する。古典として残り得るものは、そのまま動き続け、時間に淘汰されるものは段々と停止し、消えていく。

真実というのはひとつの定まった静止の中にではなく、不断の移行=移動する相の中にある。それが物語というものの神髄ではあるまいか。僕はそのように考えているのだが。

「街とその不確かな壁」の壁の中の街にある図書館には、古い夢が収められている。古い夢には読む価値がなくなって、夢読みさえも手に取ることがない夢と、夢読みによって繰り返し読まれるもの、そして図書館に収まることもなく、そのまま消えていったものもあるのだろう。

生前に自らが紡いだ夢を収める場所を確保したという意味で、村上春樹は作中の子易さんと視点を共有している。その上で、作者が自らを投影した子易さんが亡霊として「私」の前に現れて、次の世代への継承を託したと考えると、村上が考える老いの境地が見えてくるような気がするのである。

子易さんから託された「私」は、最後の場面でイエロー・サブマリンの少年に「このロウソクの火が消えてしまう前に」と語り、物語を締めくくる。

自らの意志によってロウソクの火を吹き消した後の光景は、ひたすら美しく描かれるとともに、「街とその不確かな壁」の「私」が、「羊をめぐる冒険」で鼠、「ノルウェイの森」でキズキや直子、「ダンス・ダンス・ダンス」で五反田君を見送った「僕」と瞬間的に同期したかのような感覚をもたらし、余韻を重ねて終わる。

暗闇が降りた。それはなにより深く、どこまでも柔らかな暗闇だった。

最後の一文を読み終わった瞬間、エンドロールとしてビートルズの”I Am The Walrus”が聞こえてきたような気がした。

I am he as you are he as you are me

僕は彼、君は彼、そして君は僕

And we are all together

僕らは皆同じようなもの

「街とその不確かな壁」は長年に渡って目覚める時を待っていた作品であり、書かれるべくして書かれた。フィッツジェラルドの「最後の大君」のような未完の遺稿ではなく、新作として読むことができたのは、読者としての至福の喜びだと思う。