「終わり」から始める

SPRINTとは、Googleのデザインパートナーであったジェイク・ナップが、自らの経験則を基に開発したプロジェクトをスタートアップする際のメソッド方です。

「より速く」「より多く」のことを成し遂げるために、合理的な考え方や手法がワンセットになって紹介されています。

これを1週間でやると言うのです。無理すぎて笑いました。海外の企業向けのような感じですぐに実生活に応用するのは、難しいものであると感じました。

しかし、その中で特に「使えそうな考え方」がありました。それは、本書でもかなり強調されている「タイムマシンを作動させる」ということです。

どういうことかというと以下の文章を読むとわかります。

月曜日は、「終わりから始める」というエクササイズから始める。(中略)終わりから始めるのはタイムマシンのキーを手に入れるようなものだ。スプリントの終了時点の針を進めたら、どんな問題が答えにでているだろう?6ヶ月先や1年先に飛んだら、プロジェクトのおかげで事業のどんな点が改善しているのだろう?

プロジェクトのチームみんなで、「何を達成したいか」「その道にどんな課題があるか」をスタートの段階で捻り出すタイムスリップ術です。

そしてこのように続けています。

そんなことは考えるまでもないと思っても、月曜日に時間をとって未来を具体的に思い描き、書きとめておくことに意義がある。まずはプロジェクトの「長期目標」だ。

ここまで読んでこう思いました。

学級目標じゃん

さらに、強調されてることは「何度も何度も、決めた長期目標に立ち返って考えること。」

つまり、授業時や学活の「学級目標に立ち返ったフィードバック」の有効性は、あらゆる教育書のみならず、ビジネス書の観点からも有効であると認められていると解釈できます。

今私が所属しているゼミでも、一年後の姿として目標を立てています。

5月にみんなで話し合って決めました。意味は以下の通りです。

いろんな色が集まって空高く花咲かせることで、見る人に感動を与えるような花火のように、それぞれの個性や強みを持ったみんなが集まることで、一人ではできないような成長を遂げる。そして、それを見た自分たち以外の人にも良い影響を与えられるようなゼミを目指す。

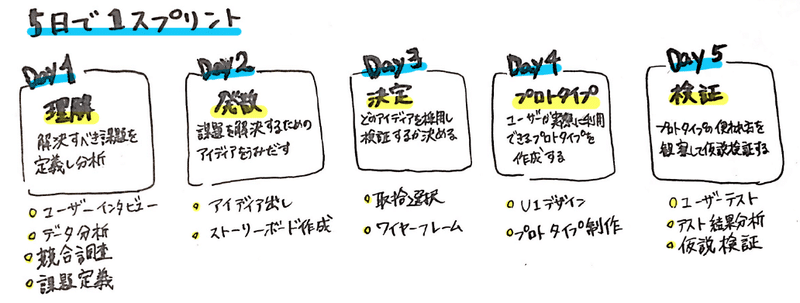

SPRINTのプロセスに当てはめると今は、day2「発散」かなと思います。みんな学年が大きく違うにも関わらずバチバチに意見を出し合っています。

「終わり」から始めた、ゼミ。僕はタイムスリップしてきました。最後はみんなで「一年前はあんなにちっぽけだったね」と泣いて笑っている姿がありました。そして僕は影響力を持った教員になっています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?