マーケターに必要な分析思考(前編)

・想定する読者

これからアプリマーケターを目指す方。或いは、アプリマーケティングに興味のある他職責の方

・本記事を読むメリット

アプリマーケターが分析する際にどのような頭の使い方をするか学べます

何やらかっちょいいテーマで書いてますが、実は未経験で中途採用の方や新卒採用の方が部署に入ってきた際の研修資料が無いので慌てて作ってますw

私はブシロード本体の創業者直下の部署を統括しつつ、新日本プロレスでパブリッシュするアプリのプロデューサー業、子会社のアプリマーケティングに関するアドバイザーや営業をしております。3足のわらじを履いて自社他社含めた様々なアプリのマーケティング業務に携わる上で必ず必要になることが「現状の課題を正しく捉え、解決策を立案して実行する」ことです。

これはソーシャルゲームを中心としたアプリマーケティングに限らず、マーケティング全般に言えることです。誰でも言える汎用的なことは本記事には書きたくないので、アプリマーケティングの実例や「そのシチュエーションよくあるー!」みたいなものを踏まえつつ読者の皆さんに自分ごと化していただけるような切り口でアプリマーケティングで必ず求められる分析の技術について解説できればと思います。

分析の意味と意義

分析とは読んで字の如くで、「分」と「析」に分けられ、それらは更に「八」「刀」と「木」「斤(おの)」に分けられます。それぞれ意味合いとしては、刀で2つに割る。斤で木を割る。と言った意味となり、どちらも「分ける」ことを意味します。なので、分析の意味としては、「現状の課題を正しく捉えるための様々な分け方を検討する」ことと捉える事ができます。つまり、今問題になっていることは何なのか?を様々な切り口で分けることで原因を突き止めるアプローチが「分析」であります。

アプリマーケティングにおける分析の意義

これだけだと抽象的なのでアプリマーケティングにおいて分析しなければならない局面をイメージします。例えば皆さん上司やプロデューサーからこんなこと言われませんか?

「来月は周年やねん。せやから売上最大化したいねん」

「もう運営長いからそろそろ回収フェーズに入りたいねん。利益最大化したいねん」

あるあるですよね。もし分析思考がなかったら長年の経験や勘で

「ほな、バーンとWEB広告とTVCMで1億円打ちますか」

「とりあえず30日NETROAS20%で獲得できるだけボリュームとりまっか」

とかになるでしょう。ただ、課題に対して本当にその打ち手が正しいかをアプリマーケターであればパッと分析をすることで見極められなければなりません。なぜなら、アプリマーケティング特にアプリプロモーションを実行する部隊は広報宣伝部やプロモーション部のような間接部門にいるため、組織単体では利益は上げられない部隊です。

組織単体で赤字=言い換えるとコストセンターとも言えます。存在するだけで赤字な組織なわけです。お金を扱う組織なので、使い方に妥当性が有り且つその結果として実利に結びつかなければその組織の存在証明ができないわけです。そう考えると、アプリマーケティングの部門って存在証明=最低でも自分の人月以上の営業利益を出していると証明することが難しい部署とも取れます。

そこでアプリマーケターが身につけるべき分析思考が登場するわけです。プロデューサーや社長・取締役から実現したいと思っていることを提示された時に、それを実現するために抑えるべき課題を絞り、どこにリソースを集中投下すべきかを見極める技術が分析です。この課題見極めのための分析技術は大きく6つあると考えております。

アプリマーケターに求められる分析の技術

①ピラミッドストラクチャーを考える

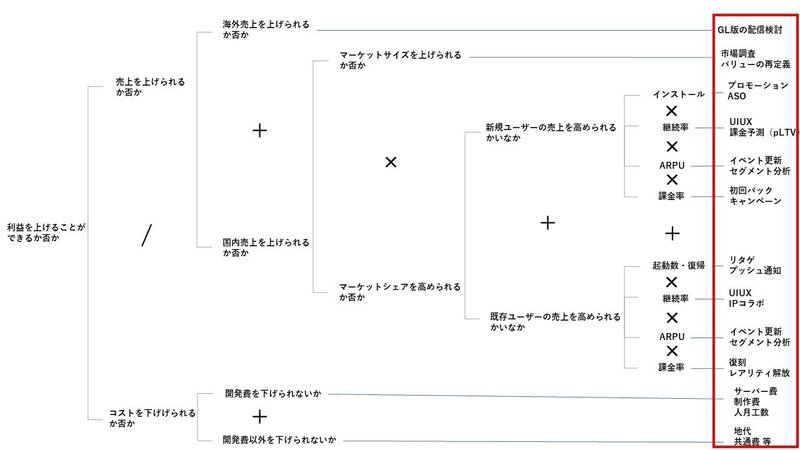

まず、プロデューサーや社長・取締役から実現したいと思っていることを言われた際に、それらを構成する要素を抜けもれなく分解して、ピラミッドストラクチャーに書き表せる必要があります。最初は紙にペンでピラミッドストラクチャーを書いて見たほうが良いと思いますが、慣れれば頭の中で書けるかと思います。例えば、社長から

「もう運営長いからそろそろ回収フェーズに入りたいねん。利益を増やしたいねん」

と言われたら大凡以下の分解を行います。

このピラミッドストラクチャーはあくまで一例で自社のビジネスモデルによって変わります。しかし、ここまでできたらもう8割は課題特定は完了できたも同然です。ピラミッドストラクチャーにする理由は各階層の論点の粒度が同じ粒度になって抜け漏れが無くなるため、問題点の見落としが無くなること。最後の階層が必ず事実に落ちつくので、人の解釈や思い込みが入り込む余地を取り除けます。また、上記の通り各階層は四則演算の関係で表され、これによっても抜け漏れが防げます。

②大きさを考える

次に大きさを考えます。何の大きさかと言うと、課題(上記の場合、利益を増やせるか否か)についてのインパクトが大きい打ち手はどれかということです。難しい言葉で言うと感度分析です。実務現場であるあるなのが、この大きさ=利益ヒットを考えずに闇雲に打ち手を立案して実行して、結果的に無益に終わる例です。具体例を挙げます。

例えば、このアプリはもうすぐ1周年を迎えるゲームアプリだとしましょう。リリース初月はIPの著名度やゲームシステムの新規性からインストールと課金が上がり好調な滑り出しをした。しかし、初期のバグやPvPシステムのマッチング不具合などSバグレベルのものが多く散見された。その目先の回収に半年かかり、ようやく開発工数に余裕が出てきたとします。しかし、もう半年後には周年を迎え、売上を最大化させたい。そんな時にプロデューサーから「半年後に周年やねん。せやから売上最大化したいねん」と言われたとします。アプリマーケティング特にアプリプロモーション担当が打ちがちな打ち手が「ほな、バーンとWEB広告とTVCMで1億円打ちますか」とかかと思います(言い方乱暴ですが)。

しかし、上記のピラミッドストラクチャーを見ると、論点として上げている部分はごく一部です。そうではなくて、ピラミッドストラクチャーの最下部の変数を1単位動かすと利益は何円変動するか?という視点があれば、打ち手が代わります。以下の赤枠のどこが利益に関する感度が高いのかを考えることと同義です。

仮にこのアプリの運営は初期バグを取り除くことにフォーカスしていた結果、リテンションレートが低く推移しており、新規インストールを入れても、その多くが離脱する傾向にあった。その結果、売上のほとんどは半年前のリリース期から遊んでくださるユーザーを焼いて(課金要素を多く実装すること)収支を保っていなのであれば、このアプリマーケターの打ち手は愚策もいいところ。とるべきアクションプランはUIUXの抜本的な見直しを通じた新規ユーザーのリテンションレート向上かも知れません。そうすることで新規ユーザーのLTVを向上して、新規ユーザーの課金最大化。言い換えるとマーケティングKPIである許容できるCPIの引き上げを実現することができます。それを実装して迎える周年とそうでない周年ではそれ以降の売上の構造が根本的に異なります。感度分析が難しいという方は以下のようなエクセルで各KPIを入力すると売上や利益がどう変動するかシミュレートすることをオススメします。以下がサンプルです。

やり方としては、黄色の部分のセルに現在の各数値を当てはめます。そうすると数式が組んであるので、各日の売上や積算した月次の売上予測が作れます。その後、UIUXの抜本的な見直しを通じてDARPUが◯◯%向上したら、どれくらいの感度で利益にインパクトがあるか?を数字を打ち込みながら思考実験します。また、並行してUIUXの抜本的な見直しに掛かる人件費は何円なのか?コストを計算します。人月工数でざっくり80~120万円/人くらいでみればいいかと思います。

もっとも良い打ち手はコストが掛からず、利益への感度が高い施策です。とはいえ、そんな施策は滅多に打ち手として出てこないので、上記の思考実験を繰り返しながら優先度を決めて打ち手を絞ります。課題解決のために、まずリソースを集中すべき大きさの的がどこにあるか分析する姿勢が大切です。

③分けて考える

とは言え、上記のピラミッドストラクチャーをぱっと作れない場合もあります。そこでピラミッドストラクチャーを分ける技術についてアプリマーケティングに特化してお伝えします。分け方としては主に以下があります。

損益計算書の項目でわける

上代、下代、原価、粗利益、広告費、サーバー費用、減価償却費、開発費(人件費)、営業利益、経常利益、税引前当期純利益、税引後当期純利益

売上の基礎KPIでわける

売上=新規インストール✕継続率✕ARPU✕課金率

月額課金額のセグメントでわける

無課金、0~499円、500~1,999円、2,000円~4,999円、5,000円~9,999円、10,000円~49,999円、50,000円~99,999円、100,000円以上

※上記のセグメントはあくまで一例でゲームサイクルの特徴を反映した、意味のある金額セグメントで分ける必要がある

マーケットやインサイトで分ける

市場規模✕市場シェア、国内+海外、デモグラフィック、ジオグラフィック、趣味嗜好、ペルソナ 等

固定費・変動費でわける

損益分岐からの発想。固定費が重荷or変動費が重荷というアプローチ

大体このあたりを網羅すれば分析軸としては充分だと思います。何故かというとこれらの切り口で課題が見つかった際に、セットで打ち手を検討できるからです。例えば、月額課金額のセグメントに分けてユーザー分布を調べた結果、各セグメントの課金額で最も累計課金額が多かったのは50,000円~99,999円の層だったとします。そうすると、この50,000円~99,999円の層が離脱すると売上インパクトが大きいことがわかったので、直近離脱しそうなのか?それとも離脱は過去に渡ってしていないor軽微なのかを追跡できます。そこに問題がなければ次に利益に対する感度が高いセグメントは。。。といったように前述した大きさ、つまり実現したい利益を増やすという課題に対して1つ1つ感度分析をやっているのと同じです。

例えば、直近あった上記事例ですとOrigami社は売上2億円で地代が年間3億円の六本木ヒルズを借りていたとのことです。決済システムを取り扱う関係でセキュリティなどのオフィスが満たすべき基準があり、自前で対応するコストを考えると、六本木ヒルズ使う方が安かった等諸説ありますが、これはもうプロダクト云々という話ではなく、固定費・変動費の固定費部分が最も感度が高かった。言い方を変えると損益分岐点のベースの固定費部分がビジネスを大きく圧迫していたに違いありません。そうなると、もうアプリプロモーションやUIUXの見直しなどの領域ではなくなってきます。

まとめ

アプリマーケター=デジタルプロモーションをする役割と誤った定義をすることが多い印象ですが、それは課題解決の手段の1つに過ぎません。事業を成長させ利益を創出することがアプリマーケターに求められる前提に立てば、売上とはどのように生み出されるのか?を知るために会計を知る必要がありますし、課題を解決するために分析する技術が求められます。

つまり、アプリマーケターはプロダクトを成長させ利益を創出することに責任を持ち、そのためのあらゆる技術を持っていることが求められる高度な職種だと考えております。その技術について今後、具体的に紹介していきますが、アプリマーケターに求められるスキルとして分析スキルは必須スキルだと考えておりますので、本記事に前編をまとめました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?