【エッセイ】英語詞⇌日本語詞

「グレイテスト・ショーマン」は観たことがないが、この「This Is Me」は聴いたことがある。

Twitterのタイムラインでこちらの動画が紹介されていたのでみてみた。

鳥肌が立った。

アメリカの歌のもつソウルとでもいうのか。(私なんぞがなまじ歌を語るものではないが…)

日本の歌では味わえない振動がある。

私は洋楽には詳しくないが、映画で耳にする歌にこの共通する震えを感じていたのは何だったのか考えるきっかけになった。

英語だから歌詞はわからない。

このように字幕がないとその歌の言葉がわからない。

私がたとえば字幕なしで英語の歌を聴いたなら何の情報や知識もない状態で、体で奏でる歌を受け止めているだけなのだ。

そこで心が震えるならその歌を無条件に受け入れたことになる。

それが言葉もわからない世界での歌の楽しみ方なのかもしれない。

だが、私は詞が気になる。

こちらの動画も字幕をまず目で追っていた。

歌詞であり、詩であった。

韻を踏むことにとらわれず歌詞を楽しめた。

それは英語詞を日本語訳しているからだろう。

詳しくないので間違えていたらすみません。

わかる部分で

曲中の「This Is Me」という詞。

母音がディス・イズ・ミーで「イ、イ、イ」で揃っている。

これは向こうの歌の韻を踏むにあたるのだろうか。

だとすると英語詞では音楽と融合している。

「これが私」

日本語訳された字幕の歌詞。

その他にも訳詞すると韻を踏めていない散文詩が流れてくる。

私はこの「は、が、の、を、に」など言葉をつなげることから逃れようとする詩作にとらわれない日本語訳された詞にみいってしまった。

そこには物語がある。

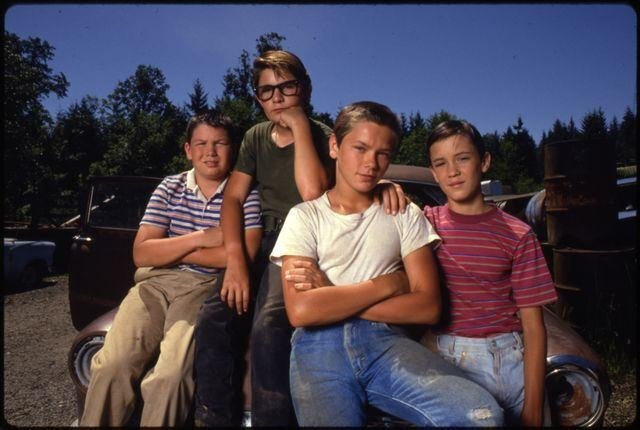

昔、衛星放送で映画「スタンド・バイ・ミー」を観たことを思い出した。

エンディングで流れる同タイトルの「スタンド・バイ・ミー」の訳詞が字幕で出る。

訳者によって変わるかもしれないがその詞は語りかける手紙のようで、英語の歌詞って読み応えあるなと当時中学生の私は涙していた。

「グレイテスト・ショーマン」のワークショップ動画を観て、ふと思ったことがあった。

日本語で書いた自分の散文詩を英語に訳してもらったらどうなるだろうと。

韻を踏んでいない詩でも英語では韻を踏めるだろうか。

日本語のように長くならず簡潔に訳される英語の世界はどんなものだろう。

私はヒュー・ジャックマンが感動のあまりに立ち上がってリズムを刻む姿に胸が熱くなった。

私も字幕に耐えうる詞を書きたい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?