"くるぶし"まで8cmの金閣寺

三島由紀夫の『金閣寺』をはじめて読んだのは高校3年。

感銘をうけた。語彙が豊穣で、文章も流麗。これはすごい作家だと思った。

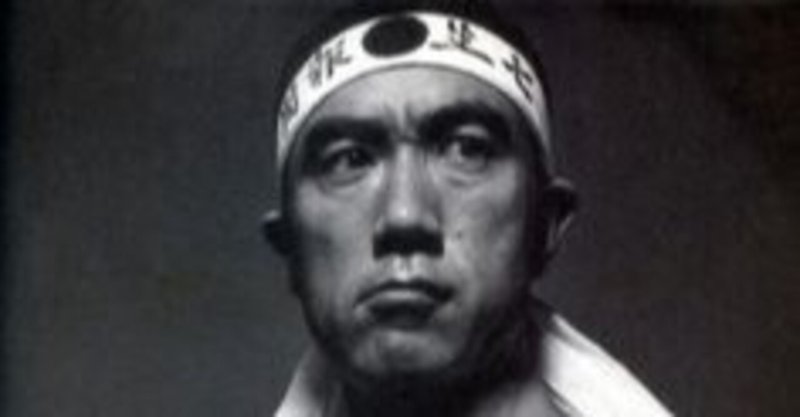

が、その感銘はすぐに萎えた。神保町の古書店で、三島の写真集を見てしまったからだ。たとえば、こんな写真。

以来、三島の作品を読もうとすると、この裸体が頭をよぎり、どうしても、素直な気持ちで作品を堪能できなくなってしまった。

美文を読んで唸らされる。うんうんと咀嚼しようとする。と、次の瞬間、「ふんどしのマッチョが得意満面でこちらを見つめている」図が去来する。余韻が吹っ飛ぶ。あとに残るのは暑苦しさだけ。ぼくの文学的感動を返してほしい。

で、いま、初読のときの感動を取り戻そうとして、暑苦しい思いで『金閣寺』を再読している。

そこで、理解に苦しむ箇所にぶちあたった。

以下に引用するのは、主人公が金閣寺の徒弟となって数日後の場面である。

数日後、私は住職(われわれは彼を老師を呼んでいる)の部屋へ、新聞を届ける役目をいいつかった。新聞が来るのは朝課がすみ、拭掃除のすんだころの時刻である。小人数で、わずかのあいだに、三十も部屋数のある寺の、廊下という廊下を拭くのでは、仕事はいきおい粗雑になる。玄関で新聞をとって、使者の間の前廊下をとおり、客殿を裏から一まわりして、間の廊下を渡って、老師の居る大書院までゆく。そこまでの廊下が、乾けよがしに、半分バケツをぶちまけるような拭き方をしてあるので、板のくぼみのところどころには、水たまりが朝陽に光っていて、踝まで濡れてしまう。それが夏のことだから、いい気持である。

【『金閣寺』 三島由紀夫 新潮文庫 p53】

一見なんの問題もないように思える。

しかし、太字で示したところを丹念に読むと、そんな馬鹿な、と文庫本を放り投げたい衝動に駆られる。

書かれてあることは、つまり、

掃除のために床にぶちまけた水が、踝(くるぶし)まで達している、

ということだ。

で、文庫本を閉じ、床から踝までどのくらい距離があるか、測ってみた。

汚らしい生足で恐縮だが、三島のふんどし姿に免じてお許し願いたい。

ご覧の通り、床から踝まで約8cmもある。個人差もあるだろうし、どこをもって踝の起点とするか、それによっても多少のズレがあるかもしれない。

しかし、誤差があってもせいぜい1~2cm程度だろう。

8cmも床に水が溜まっているなんて、床上浸水状態だ。金閣寺は木造だろうから、すぐに床が腐ってしまうだろう。

参考までに気象庁のデータを挙げておく。最下段に注目していただきたい。

1時間に80mm(=8cm)以上の雨になると、

「猛烈な雨」であり、

「息苦しくなるような圧迫感がある。恐怖を感ずる」

レベルである。

もういちど『金閣寺』の問題個所を確認する。

そこまでの廊下が、乾けよがしに、半分バケツをぶちまけるような拭き方をしてあるので、板のくぼみのところどころには、水たまりが朝陽に光っていて、踝まで濡れてしまう。それが夏のことだから、いい気持である。

『金閣寺』の主人公のそれは、もはや掃除ではない。水害である。

「それが夏のことだから、いい気持ちである」だなんて、呑気に嘯いている場合ではない。

文豪の名作を読むときには注意が必要だ。

世評や、ネームバリューに騙されてはいけない。

出されたものを、ただ「うまいうまい」と喰っているだけでは駄目だ。

どのように調理してあるのか? 素材は? などと、いちいち吟味するように味わなくてはいけない。

文章を読むというのは、書くと同等に難しいことだ。

ちなみ、『金閣寺』については以下の記事でも糾弾しておいた。

時間と勇気があれば、ぜひ。

以上。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?