防災の資格と仕事:2.防災士の資格を取得した話

前回までの話。

防災に関する資格は色々あるけど、防災士という資格がいちばん名前が知れているようだ……

「本当のところ、防災士って自然災害・防災系の就職に役立つの?」

***

こんばんは、あじさいです。

世間では、お盆休みにそろそろ入るころですね。

3連休はstay home、買っておいた本がようやく読めそうで楽しみです。

ポイントがたくさんもらえる日に購入した本たち。

ゆるく楽しむさん、本を勧めてくれてありがとうございました!

友人が進めていたこちらもしっかり購入。勉強させてもらいます。

***

前回は、防災に関する資格の種類と防災士についてお伝えしました。

今日は、あじさいが2016年に実際に防災士を取得したときのことをお伝えします。

前回の記事はこちらから↓

どこで防災士の講習を受講したの?

前回、防災士の研修を受けられる場所として、民間法人や、都道府県、市区町村、大学などがあるとちょろっとお話ししました。受講料が6万円越え!(@民間法人)というお話しをしました。

日本防災士機構にも、防災士養成研修講座が受けられる場所の一覧が掲載されています。

https://bousaisi.jp/license/municipality/training/

防災士を取得する前に、2015年9月ごろに防災危機管理者の資格取得のため通信講座を受講しました。この講座も意外と高額で6万円弱かかったため、さらに6万円の出費はきついなぁと思っていました……。

正直、内容似ているし(笑)でも防災士の方が知名度はあるぞ。

(ちょうど心理学を学び始めたころでその出費と重なりました。。)

そんなときに見つけたのは、奈良県自主防犯・防災リーダー研修(防災士養成講座)!年1回開催されていることを知り、この研修を受けることに決めました。2015年度の募集がすでに終わっていたので1年待ちました。

参考ですが今年もあるようです。今年は4日間の開催のようです。お盆明けに申し込み締め切り。抽選のようです。

http://www.pref.nara.jp/6448.htm

受講費用は?

奈良県の研修で受けられましたので、防災士養成研修講座それ自体の受講料は無料でした。

別途かかった費用は以下の3つ。

・防災士教本 :3,000円(今年は3,500円)

・試験料 :3,000円

・防災士登録費用:5,000円

計11,000円でした!費用はおおよそ1/5に抑えることが出来ました。

費用を抑えて受講したい場合、お住まいの都道府県や市区町村、もしくは大学等で実施していないか、すぐに一度確認されることをおすすめします!

ちなみに、今年は実施されない、もしくは3密を避けるために受講人数を絞る対策がなされている可能性が高いですのでお気をつけて~。

防災士養成研修講座

あじさいが受講した講座では、3日間研修が実施されました(たしか、月に1回、9~11月)。最終日には資格試験も行われました。

防災士養成研修講座では、テキストの項目のうち12項目以上の講義を行うことが必須です。

参加者は約200名。学生がちらほら、20~30代は少なく、やたら60代以上で自主防災組織に加入されている方が多く参加されていました。

あとは、地元で商売されている方もいらっしゃったようでした。

そこそこ若い女性1人が受講というのはどうも物珍しかったようでした。

おかげで、自主防災組織に所属されているおじさまやおばさまにに声をかけていただき、試験問題の過去問の存在を教えていただけました。

たしか1日4~5コマ(1コマ60分)行われまして、都度、違う講師による講義が行われました。ずっと講義を聞くスタイルでした(眠い)。

普段はあまり直接お目にかかれない方の講義というのもあり、非常に貴重な機会でした。

一方で、防災系の講座って残念ながら大学の先生や研究所の方がお話しされることが圧倒的に多くて、無駄に難しい、無駄に専門的、何言っているのか良くわからない、あきらかに準備不足な講義も散見されました。

無料なので、まあ文句も言えないか。

横にいたおっちゃんが、「なんや難しすぎてようわからん」とぼやいていたのをよく覚えています。

そりゃあ、平城宮の大極殿の復建に免震構造を取り入れた話されてもね。

しかもダンパーがどう動くって言われても。

で、気になる講義の内容ですが、最新版の内容が掲載されていました。

うん、4年前と担当がほとんど変わっていない、内容もタイトル見る限りは変わっていない気がする。

http://www.pref.nara.jp/secure/9000/R02_leader_kensyu.pdf

研修の課題

上記研修の講義では扱わなかった残り19の項目についてテキストを読み、各項目ごとにテキストを読んだ感想、これから行う必要があると感じたことなどを200文字程度でまとめるというものでした。

テキストが実はかなり分厚くて、約350ページ!ありました。

読んでまとめての作業で他しか2日くらいかけて仕上げたと記憶しています。地味にめんどくさかった。

手書き、もしくは、パソコン作成のどちらかで提出でした。

試験

けっこう範囲が広い、そして、どこがでるとも教えてもらえない研修だったので、テキストを読んで課題をやっておくことが必須でした。

過去問を探して解いておいた方がいいと思いました。

あじさいは知り合ったおじいちゃんズに助けていただきました。

30題出題で80%以上で合格です。

3択なので1/3で当たるはず。。当時の手ごたえとしては、合格はできるけど、数題は自信ないなぁという感じでした。

救命救急講習

これは2016年の冬に赤十字の講習を受講していたので、その受講証明を提出しました。防災士の資格を取得するのにあたり、救命救急講習が義務付けられているのは、実技要素を加える観点からもいいなぁと思いました。

資格の申請

写真付きの申請書と共に、以下の3点を日本防災士機構に送付して申請しました。申請の翌月末に防災士の賞状と資格証(名刺サイズのカード)が送られてきました。

・防災士試験の合格証(郵送される)

・救命救急講習の受講証明(確かコピー)

・防災士登録費用の支払い証明

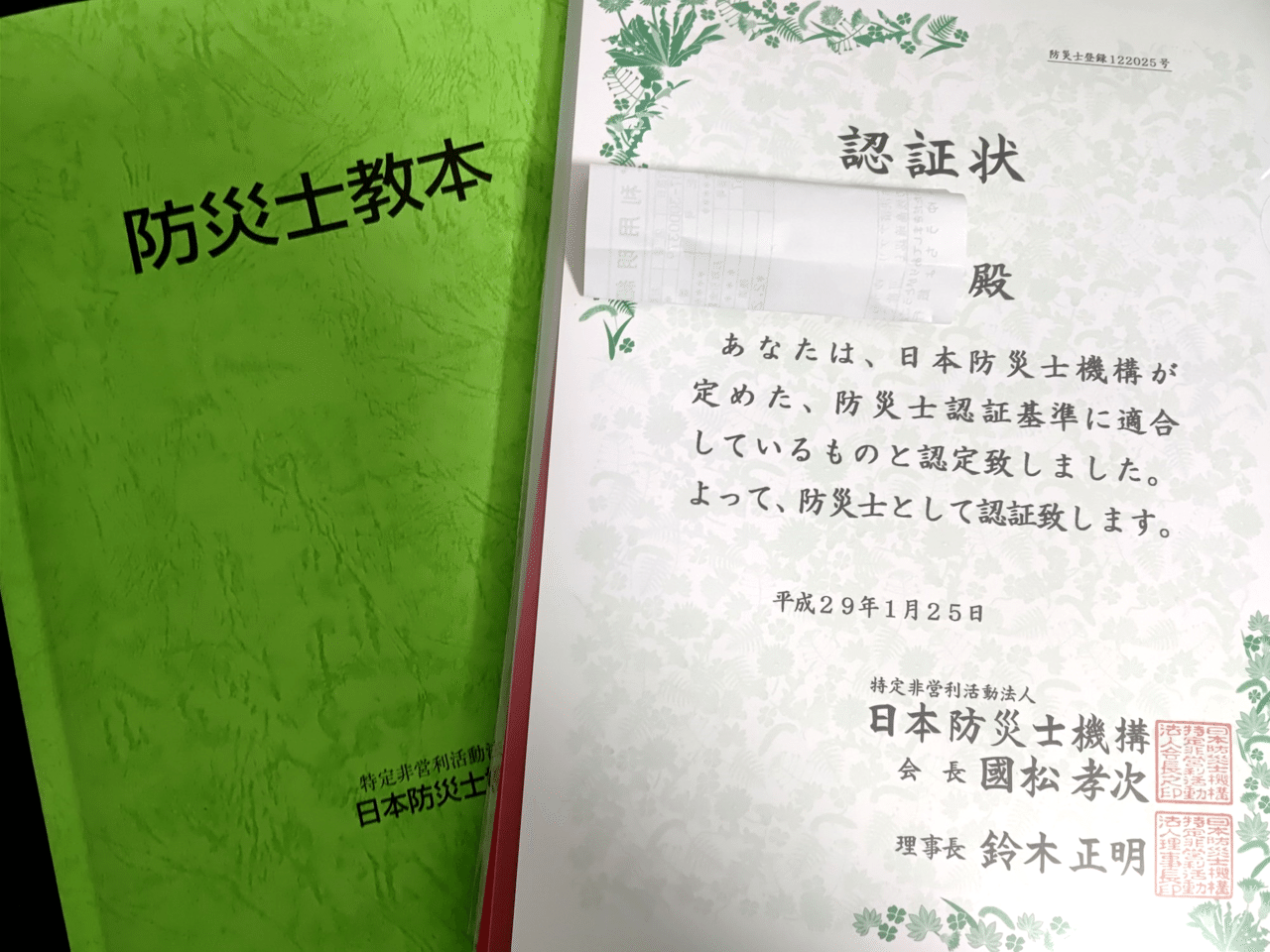

証明書はこんな感じ(現物)。裏面には顔写真と名前が掲載されています。

こちらは証明書とテキスト

当時の感想

・県として研修をやってくれたこと自体がありがたかったと思いました。

・意外とテキストが分厚く、課題をこなすのに地味に時間がかかりました。

当時はテキストの恩恵を全く感じていませんでした。。。

・資格の内容は薄ーく広ーくという感じです。この内容でも知らないと知っているでは差が大きいのでまんべんなく知りたい方にはお勧めです。

市区町村の災害対策課の職員、防災に興味がある学生さんなど。

・資格については、防災危機管理者とどちらか一方の受講で十分かなぁと思いました。取るならやはり防災士だと思いました。知名度あるので伝わりやすい。

・防災について伝える人というのは、大学の先生や研究者が多かったので、もう少し興味を持てるように伝えられないのかなぁ。と正直思いました。

・防災に興味がある、動こうとするのは、リタイアした世代が多いのだなぁ(奈良だけ?)と気づきました。たしかに時間に限りがある若い世代には厳しいところもあるなぁとも思いました。

防災系の資格を取ろうとされている方、参考になると幸いです!

で、結局役に立つの?というのは次回に持ち越しです。

最後までご覧くださいましてありがとうございました。

あじさい

トップの写真は、きなこもちさんによる写真ACからの写真です。ありがとうございます。

サポートのお気持ちは、ぜひ被災地への募金やサポート、もしくはみなさんの「備え」にお使いください!noteを読んで「スキ」をいただけるのがいちばんのサポートです☆