美術展へ行ってみた #1|「モネ 連作の情景」(大阪中之島美術館/大阪)

今年行きたい美術展リストにも掲げていた「モネ 連作の情景」展へ行ってきました。

“モネ100%”と掲げられた本展。

企画展の一部としてモネの作品を目にする機会は過去にもありましたが、本展のような「モネ作品だけをどっぷり堪能できる企画展」というのは、本展が初めての経験でした。(2016年に足を運んだ同名「モネ展(京都市美術館)」では、モネ以外の作品もいくつか見受けられました)

そんな貴重な「モネ展」が、私の2024年“美術はじめ”となりました。

▮開催概要

「モネ 連作の情景」

会期:2024年2月10日-5月6日

会場:大阪中之島美術館

▮展示構成

第1章:印象派以前のモネ

「モネ=印象派」のイメージが強いですが、絵を描きはじめの頃のモネは、サロン(官展)で入選するような古典的な絵を描いていたんですよね。

“時間や季節の移り変わりの描写”に重きを置いた印象派の作品とは異なり、屋内で描いたと思われる人物画や静物画の作品も展示されていました。

お子様向けに配布されている「モネ展」公式ガイドブックによると、この《昼食》に描かれている手前の空席はモネ本人の席で、父としてのモネの存在を暗示しているのだとか。

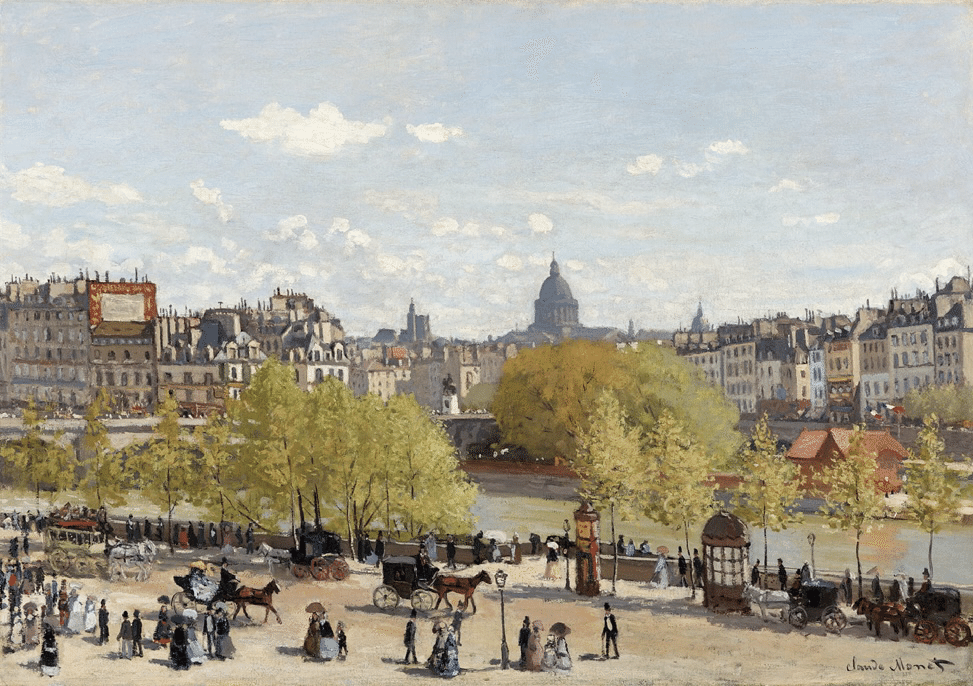

私のお気に入りは、とある建物の一室からパリの街を見渡す構図で描かれた《ルーブル河岸》。

本作品をモチーフに原田マハさんが書き下ろしたショートストーリー「カーテン・コール」も、特別公開されています。とても短い物語なのですが、あっという間にマハさんの生み出す世界に惹き込まれてしまいました。

第2章:印象派の画家、モネ

モネが戸外で絵を描いていたことは有名ですが、アトリエを舟の上に構えていたとは驚きでした。水辺を自由自在に移動するアトリエ。想像するだけで素敵です。

そんな「アトリエ舟」が描かれた作品も。

第3章:テーマへの集中

この章では、断崖や渓谷といった壮大な自然を主題とした作品が印象的でした。

リーフレットなどにも載っている本展の看板作品(勝手にそう呼んでいますが)《ラ・マンヌポルト(エトルタ)》や《ヴェンティミーリアの眺め》も登場します。

本展のテーマ「連作」の兆しが、この辺りから徐々に感じられるように。

第4章:連作の画家、モネ

ここから、いよいよ本格的な「連作」の作品群に入っていきます。

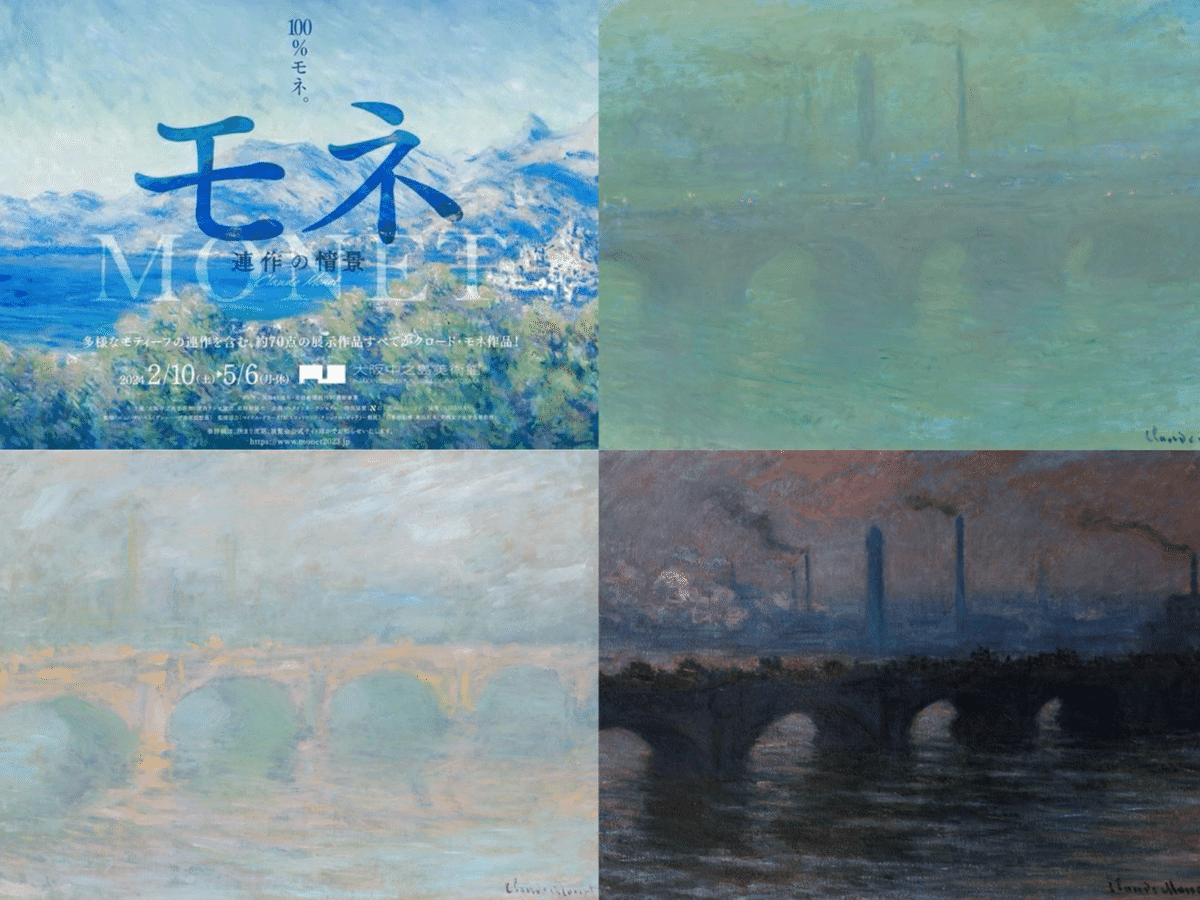

「連作」をメインに取り上げるこの章では、展示の仕方にも目が留まりました。

連作作品群の「積みわら」や「ウォータールー橋」は、作品を比較して鑑賞できるように、同じ目線の高さに等間隔で展示されていました。

1904年

左下:《ウォータールー橋、ロンドン、日没》

1904年

右下:《ウォータールー橋、曇り》

1900年

左下:《積みわら、雪の効果》1891年

右下:《ジヴェルニーの積みわら》1884年

右に行ったり左に行ったりと、鑑賞者が何度も左右に往復されている姿も印象的でした。

第5章:「睡蓮」とジヴェルニーの庭

ここからは、“The・モネ”な内容。

代表作の「睡蓮」を中心に、晩年にモネがジヴェルニーに構えた邸宅の風景が広がります。

撮影可能な作品が何点かあったので、混雑の隙間から撮ってみました。

少しずつ暖かくなってきた最近の気候とも相まって、心はすっかり春気分。

▮まとめ

印象派と呼ばれる前のモネから、印象派として活躍する頃のモネ。また、新たな手法「連作」を生み出した頃のモネから、ジヴェルニーに構えた自宅で過ごす晩年のモネまで。

モネの一生涯を作品とともに辿っていくような、そんな企画展でした。

淡いモネ、力強いモネ、写実的なモネ、抽象的なモネ。様々なタイプのモネ作品を愉しむことができる内容となっています。

“モネ100%”を堪能できるこの貴重な機会に、ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。

\ご覧いただき、ありがとうございました!/

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?