カオス、システム、フラクタル(第二期:第8回①)

1.前回の内容

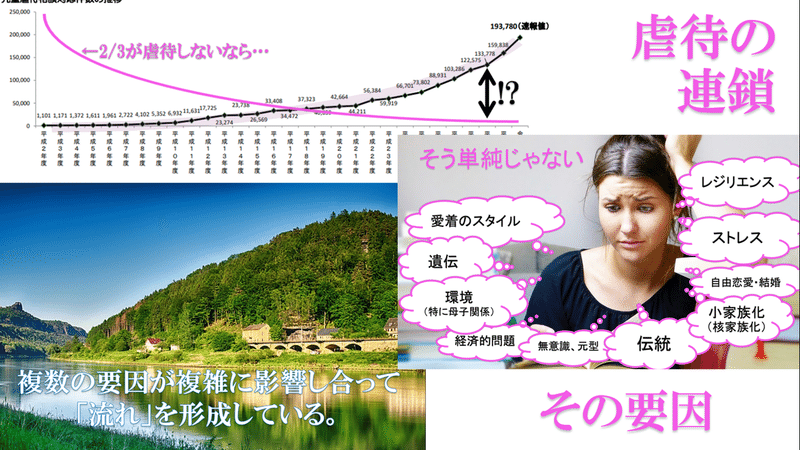

虐待が伝達される可能性を1/3とする報告があり、仮にそうであれば、虐待は放っておいても世代を重ねる毎に減っていき、また、その1/3を支援対象とすればさらにその減少を加速させることができるはずです。現実に虐待が増えているのは、当然、それほどに単純に捉えることのできる問題ではないからです。

「虐待の連鎖」に影響する要因として、前回は、家族がどのようにつくられて、家庭としてどのように機能していくかの違いや、また第3回と重複する形でその家庭が個人の心を形成していくということに触れました。さらにレジリエンスを、虐待の連鎖を断ち切る可能性のある心理的性質として紹介しました。

起こっていることは、“AがあるからBが起こる”といったような単一因子同士の単純な因果関係ではなく、「複数の要因が複雑に影響し合いながら、“流れ”を形成している」ということです。川や海だけではなく地中や大気中、そして私たち生物の体内にも水があり、相互に無関係ではないことと同様です。

2.「カオス」ということ

このような現象をその全体あるいは構成する要素のひとつから捉える際には、「カオス」という言葉を理解することが便利に思えます。「混沌」、「無秩序」を意味する難解な言葉でもありますが、カオスそのものを捉えるよりも、対義語である「秩序(コスモス)」を捉えることで理解できるものとなります。

「カオス」とは、簡単に言えば、「秩序の内外にある、秩序と関係しあう“流れ”」です。カップに入った水で譬えれば、カップが「秩序」で、その内外の空間や水分が「カオス」です。ややこしくなりますが「カオス」という言葉や文字、つまり概念そのものも私たちがそれを認識するための「秩序」です。

カップと水分の関係と同様で、血の通わない血管や血管を通わない血は、どちらもその存在意義である機能を果たしません。無秩序(カオス)は秩序(コスモス)の中でこそ、また秩序も無秩序を含むからこそ機能し、存在することができます。以下で、この観点から「虐待の連鎖」や「人間関係」を捉えます。

3.カオス論的「虐待」

ここから先は

¥ 250

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?