【絶対写真論】Chapter6 オートマチゼーション

本章では、ある写真共有サービスに焦点を当て、現代における写真表現の動向を探っている。

着目したのは「ファウンド・フォト」。主に撮影者が撮影した写真ではなく、蚤の市などで売られているアマチュアが撮影した写真を利用する。制作者はこうした写真を編集することによって新たなコンテクストを与えて提示する、写真表現のひとつである。

ファウンド・フォトという呼称の起源は今も明らかになってはいないが、研究を進めた結果、ひとつの可能性を示唆した。

古くはキュビスムのコラージュに始まり、ファウンド・オブジェ(レディ・メイド)、フォトモンタージュ(コラージュ・フォト)、アッサンブラージュ、ヴァナキュラー・フォトを経て発展してきた表現方法のひとつである。

そして、イギリスの映画監督・アーティストのDick Jewellが自費出版した「Found Photos」が呼称の起源ではないか、と私はみている。

蚤の市で売られている写真はヴァナキュラー(その土地固有の)な被写体が多くを占める。

では、インターネット上で写真が集積する写真共有サービスが現代における蚤の市の役割を担っているのではなかろうか。

着目したのは「pixabay」というある写真共有サイト。

https://pixabay.com/ja/

画像の掲載は運営による許可制ではあるものの、商業利用可能で2022年7月現在、2200万枚ものデータが共有されている。

蚤の市ではその土地にまつわる写真が多くを占めるのに対して、インターネット上では世界中の写真が1ヶ所に集まる。カテゴリー(タグ)によって地域性は分類できるものの、集まる写真に地域性はない。

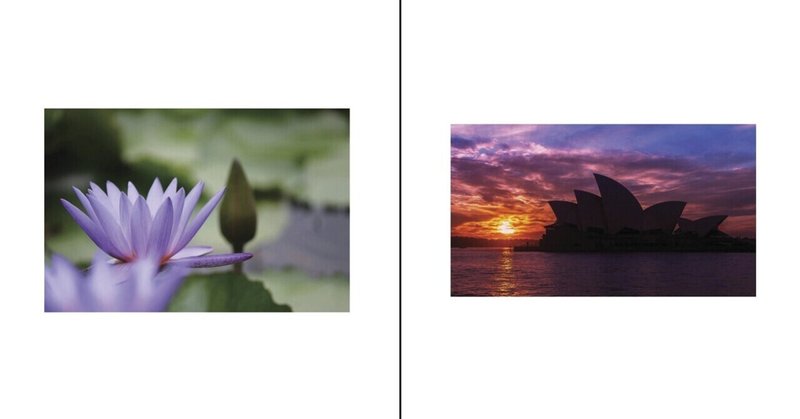

にも関わらず、APIによってランダムに取得した写真は、構図、色調、などなど非常に似通った傾向を示していた。

デジタル化によって、「写真表現は拡張された」と世間一般的にはみられている。しかし、こうして収集した写真をみると、写真表現が拡張されたよりもむしろ、収斂されているように思えてならない。

われわれはSNSを通じて、膨大な画像を日々目にしている。それは、ケヴィン・ケリーやボリス・グロイスが指摘するようなフローイング(流れていくこと)によって、潜在的に「よい写真」の刷り込みが行われているからではなかろうか。

新着順や人気順といったように、普段目にする写真は限定的なものである。これは、イーライ・パリサーが指摘する「フィルターバブル」にほかならない。

さらにいえば、写真表現とは写真家たちによって拡張されたのではなく、カメラに実装されているアルゴリズムの向上によってもたらされた副次的なものである。いつの時代も、写真表現は科学技術の進歩によってアップデートされてきたことで、新たな「表現」がなされてきたのだ。

なお、本章で制作した「写真集」のタイトルは、《Topological Digital Landscapes》とした。

トポロジーとは位相幾何学と訳される、数学のなかでも比較的新しい分野である。

切ったりせずに変形できるものは、「互いに同相である」という性質を持つ。同相=同じ形を意味し、トポロジー的にはドーナッツとマグカップは「同相」である。

トポロジー的な概念から「写真」を読み解くとするのであれば、表層のイメージは変化していたとしても、元は同フォーマットの「画像データ」であることには変わりない。画像データ内の情報が異なっているのみで、コンピュータなどの演算処理装置を通せば、そこに表象するのは「写真」の情報であり、入口と出口が「異なっている」ようにみえているだけなのである。

つまり、画像データと写真とは「互いに同相」なのだ。

よろしければサポートお願いします!今後の制作活動費として利用させていただきます。