観光以外も充実させて元気なまちへ。8Peaks familyの新しい拡がりトークセッション|向井×小池×須田×若林×矢崎

観光事業を主体に取り組んできた8Peaks familyだが、2023年から茅野駅周辺の活性化や医療、子育て、DX等の分野でも新たな連携を進めている。より魅力あるまちづくりのために必要なこととは?各分野の担当者が集まり、ジョインのきっかけや今後の展望について語り合った。

<メンバー紹介>

向井 啓祐:茅野駅前の古着屋「LAGOM」代表

小池 文人:「小池ドライクリーニング」代表、「どんぐりネットワーク茅野」幹事

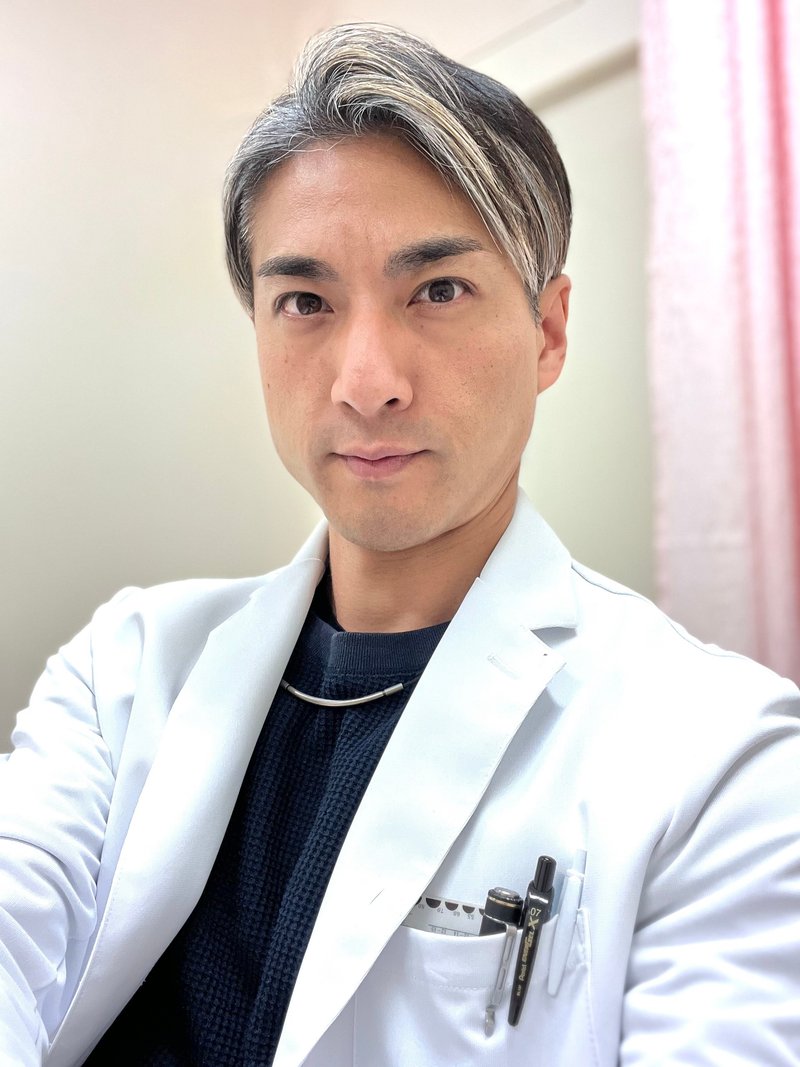

須田 万勢:「諏訪中央病院」 リウマチ・膠原病内科医長、「茅野市役所」 DX企画幹

若林 禎正:「諏訪中央病院」 内科系診療部長補佐、循環器内科部長、救急・集中治療科部長、救急総合診療センター長

矢崎 高広:「株式会社8Peaks family」 取締役・オーナー

横のつながりがまちを発展させる

−これまで観光事業についてのお話を聞くことが多かったですが、8Peaks familyとしてまた新たな動きが出てきているようですね。

矢崎:観光チームでやってきたことがある程度形になってきて、ふと横を見ると、まちづくりって観光だけじゃないぞと。観光だけが充実してもまちはよくならないし、伸び代にも限界があります。医療、介護、子育て、福祉、駅前の活性化、DXとさまざまな課題がある中で、行政だとどうしても縦割りになってしまうので、そこをもっと横で連携していって、まちづくりを一歩発展させていこうというのがざっくりとした経緯になります。僕は今回、天の声的に参加させていただこうと思うので、みなさん自由にお話ししていただければ。

−では現在の役職などを含めて、それぞれ自己紹介をお願いします。

向井:4年前に東京から移住して、茅野駅西口で「LAGOM」という古着屋を経営しています。駅前の活性化を目指した「蔵市」というイベントも主催していて、諏訪圏域の蔵に眠る古道具を回収してフリーマーケット形式で販売したり、キッチンカーの出店やワークショップなども行っています。

↑ 「LAGOM」Instagramアカウント

小池:茅野市でクリーニング屋を営んでいて、20年近く前から子育て関係のボランティアにも携わっています。茅野市は市民と行政で一緒にまちづくりを行う「パートナーシップのまちづくり」というものに取り組んでいまして、私も子育ての分野で長く関わらせてもらっています。

須田:諏訪中央病院の医師をしながら、茅野市のDX担当として市役所にも勤めています。あともう一つ顔がありまして、江戸時代に貝原益軒が指南した「養生」の考えを現代に広めるための社団法人「統合医療チーム JIN」の代表も務めています。

若林:自分も同じく諏訪中央病院に勤めていて、循環器内科と救急・集中治療科に所属しています。

−多彩なメンバーが揃っていますが、8Peaks familyにジョインされたきっかけは?

向井:僕は純粋に服が好きで、服で地域をよくしたいという思いで移住したんですけど、まちが元気になるには、観光を成熟させるだけじゃなくて、地元の人がまちづくりに参加することが大事だと思ったんです。その一環として「蔵市」をやろうと考えたんですけど、協力者や理解者がいないとなかなか難しい部分がありました。そんな中で8Peaks familyのみなさんに声を掛けていただいて、正しい言葉とか正解とか関係なく、自分の思いを包み隠さず伝えたんですね。そしたらみなさんも真摯に意見を言ってくださって、このメンバーで一緒にやっていきたいなと感じました。

−他のみなさんはどうですか?

須田:僕、忘れちゃったんですよね。気づいたら入っていたというか……。

若林:たぶんそういう人の方が多いですよね。自分もなんで参加させてもらうようになったのか忘れました。

須田:なんか勉強会に誘われて、そのまま深夜2時まで駅前の「居酒屋こころ」にいて……。

一同:(笑)。

須田:途中から寝てしまって怒られた記憶が……(笑)。あ、だんだん思い出してきたぞ。そうそう、茅野市長がね、スーパーシティっていう国のプロポーザルに手を挙げたいということで、医療で構想を書いてほしいと言われたんですよ。その構想をまちづくりに携わっている人たちに発表したら、ものの見事にシーンとしちゃって。高広(矢崎)さんもその場にいたんですけど、すっげー機嫌悪そうな顔で(笑)。このままじゃまずいなと思ったんですよね。この人たちに理解されないままプロジェクトを進めてもうまくいかないだろうし、結果僕が裁かれることになるんじゃないかと(笑)。

−それは恐ろしい(笑)。

須田:そしたら高広さんが「まず8Peaks familyのメンバーに話してみたら?」と言ってくださって、勉強会に参加させてもらったんです。そこで「その構想って今、須田先生と行政だけでやっているけど、地元の事業者とつくった方が早くない?」って言われて、確かにその通りだなと思いました。あと高広さんに一番言われたのが、僕は国から億単位の補助金を受けて市のプロジェクトを進めているんですけど、それってどこに還元されているんだっけ?と。東京の事業者や仲介のコンサルに流れるようでは、本当の地方創生にはなっていないですよね。地元の事業者が輝ける仕組みをつくらないと、まちの発展にはつながっていかないということに改めて気付かされました。

若林:僕は最初に「医療もまちづくりの一環」っていう8Peaks familyのコンセプトに惹かれて、何のきっかけだったか、矢崎さんに「病院のこと語ってよ」って言われて勉強会に参加したんですよ。諏訪中央病院で長年働いてきて、恥ずかしながら自分もまちづくりの一端を担っていると思っていたんですけど、8Peaks familyの面々と話して、ああ、今まで勝手に自分の周りだけをやって、まちづくりに携わっている気になっていたんだなと感じました。僕としてはもうメンバーのみなさんは仲間だと思っているので、同世代の仲間と一緒に新しい価値をつくっていけることに、今すごくワクワクしています。

小池:みなさんの話を聞いているうちに、なんとなく自分のきっかけも思い出してきました(笑)。私は「どんぐりネットワーク茅野」という子育て関連の市民団体に関わっていまして、毎月「どんぐりサロン」という交流会を開いて、ゲストに子育てにまつわる話をしてもらうんですね。たまたまある時のゲストが矢崎くんで、これからは子育てにもDXが必要だという話題が出たので、次は須田先生に来てもらったんですよ。そこで思ったのが、他分野の人同士でつながった方が、より話が発展していくということ。子育て専門の人だけで集まるのも悪いことではないんですけど、やっぱり限界があるなと。

それで矢崎くんに声を掛けてもらって8Peaks familyの勉強会に参加したら、みなさん本当に強い思いを持っていらっしゃって、自分のやりたいことを相談すると、観光だったらこの人、医療だったらこの人という感じで、なんとなく片付くんですよ。こういう横のつながりが最終的に大きな形として実るのが一番いいことだなと思いました。茅野市が一生懸命やってきた「パートナーシップのまちづくり」って、もうここにあるじゃんという(笑)。

向井:スピード感もいいですよね。一度持ち帰って考えようとかじゃなく、その場でちゃんと方向性が決まる。僕自身、8Peaks familyのスピード感に引っ張られている部分は大きいです。

地元の人が参加できる仕組みを整える

−8Peaks familyとしての活動も含め、今後どういった立ち位置でまちづくりに関わっていこうと思っていますか?

向井:8Peaks familyのみなさんは地元で事業をされているので、一緒にイベントをやることで相乗効果を生めたらいいなと思っています。また諏訪圏域には、岡谷だったらシルク、原村なら裂織り、茅野には鹿革の工芸品など、小さいながらも特色ある産業がたくさんあるんですけど、うまくブランディングができていないので、そこも開拓していきたいです。今ちょっと水面下で動いているのですが、地元の寒天屋さんとコラボして、海に還る素材で服をつくるプロジェクトなども進めています。

須田:僕は特に担当とかはなくて、その時にあるものの組み合わせでやっていけたらいいかなと。直近で携わったプロジェクトが三つありまして、一つが小児産科病棟のクラウドファンディング。うちの病院には助産師主体で分娩を行う助産院の機能があって、質はすごくいいんですけど、施設が老朽化してしまっているんですね。もっとお母さんと子どもが安心して過ごせる空間だったり、産前・産後のケアまでできるようにしたいと病棟師長に言われまして、8Peaks familyでアートの勉強会があった時にダメ元で話をしてみたところ、グラフィックデザイナーの増澤ヨシエさんや8Peaks familyメンバーの北原さんたちがすごく興味を持ってくれて、クラファンのページ立ち上げを手伝ってくださったり、先行投資でパースまで描いてくださったんですよ。文人(小池)さんも応援メッセージをくださって。

小池:私たちの子育て支援の課題として、実際に子育てをされている方の生の声を拾えているかという点がありまして、8Peaks familyメンバーの渡辺葉さんにアドバイスをいただいて、アンケート調査を実施したんです。そしたら産後ケアで悩んでいるお母さんたちが多いことがわかったんですね。さっき行政は縦割りだって話がありましたけど、一見つながっていそうな医療と福祉がくっついていなかったりするんですよ。そうなると産後ケアの悩みもどこに相談したらいいかわからないし、お母さんたちはどんどん孤立してしまう。そんな話を飲みの席でしたら、後日、諏訪中央病院の先生方から「実はうちの病院で産後ケアに力を入れようと思っているんです」とお電話をいただきました。ただ、病院単体でやるのももちろん素晴らしいことなんですけど、それだけで終わっちゃうともったいないので、もっと地域と連携して大きな動きが出てくるといいですよね。私も横のつながりを強化できるように協力したいと思っています。

須田:第一段階の目標金額は650万円だったんですけど、1月下旬の時点で1400万円も集まりました。これはもう8Peaks familyはじめ、地域のみなさんの協力の賜物です。二つ目はウェルネステレワークという茅野市の事業で、もう4年目になるんですけれども、今回は8Peaksメンバーの矢島さん全面協力のもと、池の平ホテルで仕事と養生を組み合わせたウェルネスプログラムを実施しました。矢島さんには空間づくりやプログラムの企画にも携わっていただいて、過去実施した中で一番盛り上がりました。ウェルネス×観光地という文脈において、先駆け的な事業にしていけたらと思っています。

−仕事の生産性が上がって健康にもなれるなんて最高ですね。三つ目は何でしょうか?

須田:内閣府主催の「スーパーシティ・デジタル田園健康特区フォーラム」というイベントが茅野市でありまして、会場で地元商品の実演販売をしたり、8Peaks familyメンバーの麻琴さんに御諏訪太鼓を演奏していただいたりして、地域の文化も一緒にPRしました。地元の事業者さんに還元しないと高広さんに怒られちゃうので(笑)。ということで、僕としてはなかなか頑張った一年だったなと思うんですけど、高広さん、どうですか?

矢崎:須田先生は8Peaks familyではDX担当だから。

須田:あ、DX……。結構長めにしゃべりましたけど、じゃあ僕はまだ何もやれていないってことでいいですかね?

矢崎:はい、DXはまだ5点くらいですね。それ以外は85点くらいかな。

須田:もっとDX頑張ります(笑)。

小池:(笑)。DXの話だと、例えば子育ての相談ができるように人と場所を確保したとしても、予算や労力的に限界があるんですよ。そこをチャットで相談できるようにするとか、デジタルをうまく活用しながら、人がやんなきゃいけないところには人がちゃんと注力できるような仕組みがつくれたらいいですよね。

−若林さんはいかがでしょう?

若林:僕も矢崎さんの“〇〇担当”を引き出したいのであえて雑に言わせてもらうと、“医療をやっているただのお友だち”というポジションです。クラファンも須田くんが大部分動いてくれて、僕は横で見ていただけなんですけど、ある時、小児産科病棟の師長に「子育て支援をやっている小池さんっていう人がいてね……」みたいな話をしたら、「うちがやりたいことじゃん!すぐ紹介してよ」と。そこから小池さんと師長をつなげて、師長が悩んでいたら一緒に考えたりして、院内の潤滑油としての役目は果たせたかなと思っています。8Peaks familyのメンバーと話すことで市民のリアルな声も知れますし、今後もそこをしっかり反映しながら、病院をよくしていくという視点でハブ的に動いていけたらいいですね。

矢崎:ちなみに若林先生は医療担当です。

若林:ざっくりですね(笑)。

人を飽きさせない求心力が魅力

−みなさんが思う、この地域の強みとは?

須田:色んなコンサルさんと話をする機会があるんですけど、これだけ横の連携ができている地域は珍しいって言われますね。いわゆる若手と言われる人たちが地域を支えながら頑張っていて、声を掛け合って勉強会をしたりイベントをやったり、つながりが途切れないように、かつそのつながりが盛り上がっていくような仕掛けを常に打ち続けているというのは、かなり特異な点なんじゃないかなと思います。

向井:僕が思うのは、ものづくりのポテンシャルがあること。さっき話した産業もですけど、地元の作家さんも多くて、しっかりファンがついているので、クラフトマーケットなどのニーズも十分にあります。さらにクラフトだけじゃなくて、ワークショップや音楽などを組み合わせて独自のイベントができる素地もある地域だと思います。

須田:僕も向井さんと同じく東京から移住してきたんですけど、茅野を選んだのは嫁なんですよ。嫁の出身は千曲市で、「東京が嫌いだから長野に帰りたい」って言われたので、「じゃあ千曲に行きたいの?」って聞いたら「いや、茅野」って。嫁曰く、茅野の方が“オシャレな田舎”なんだそうです。

−ちょっとわかる気がします(笑)。

須田:女性ってそういうところ敏感ですよね。自然がきれいなところは日本中たくさんあるけど、その中でも元気なまちというか、生活の場としての魅力や活気があることも、人を飽きさせないためには重要なのかなと思います。

向井:“オシャレな田舎”だからこそ、オシャレして行きたい場所が増えればさらにいいですよね。岡谷のシルクを使ったオーダーメイドスーツを着てお酒を飲みに行くとか。

小池:まちづくりに必要なのは“よそ者、若者、ばか者”とかってよく言われますけど、あれってよそ者や若者が頑張るんじゃなくて、彼らの姿を見て、地元の人が「俺らも頑張んなきゃな」っていう気持ちになることが本質だと思うんです。今、色んなところで小さな花火が上がり始めているので、本当に必要なことだと地元の人が感じてくれたら、8Peaks familyの活動にももっと協力者が増えてくるんじゃないかなと思います。

若林:8Peaksの理念には二つの輪があって、一つが観光などのビジネスで、もう一つが医療や子育てなどの非営利部分。どちらか一方だけではダメで、両方に磨きがかかることでまちが発展していく。これって元を辿ると、僕らの源流である名誉院長の鎌田實先生や、茅野市長だった矢崎さんのお父さんのような人たちが、顔を突き合わせながら本気でまちづくりについて考えてきたことに回帰すると思うんですよね。その現代版を今僕たちがやっているというか。

−そう考えると胸が熱くなります。まちの医療の核となる諏訪中央病院があることも、地域の強みの一つですよね。

若林:そう思います。あと、うちの病院は“地域医療と言えば諏訪中央病院”ということで、全国から志の高い医師が集まってくるんですけど、病院だけじゃなくて、まち自体にも不思議な求心力があるんですよね。それが何なのかはわからないんですけど。と言いつつ、とりあえず山好きの人が多いですね。崇高な医療の信念を持った人が集まってきているのかと思いきや、個々に話を聞いてみると、山が好きだったからっていう理由がほとんどだったり(笑)。まあそういうのも含めて求心力なのかもしれません。

チャレンジする姿を子どもたちに見せたい

−では最後にみなさんの展望を教えてください。8Peaks familyとしてでも、個人的な野望でも結構です。

須田:「お前DX担当だろ」というご指摘があったので、まずはそこを(笑)。これまで内閣府やデジタル庁などの事業に携わる中で気付いたことがあって、求められていないものを導入しても誰も喜ばないなと。当たり前のことなんですけど、机の前で一人で構想していてもダメで、やっぱり現場の声を聞かないと意味がない。何かを求めている人って、別にデジタルを求めているわけじゃなくて、こういうことがしたいっていう気持ちだけなんですよ。その文脈に寄り添って考えた上で、デジタルを活用した解決策を提案するのが僕の役目だと思います。8Peaks familyのみなさんはそれぞれ違う分野で活躍されていて、それぞれ課題感ってあると思うんです。僕は魔法使いではないので全部解決できるわけじゃないんですけど、その中で僕の持っているアセットだったり、今まで培った人脈を活かして仲介役になれればいいですね。とりあえず今年考えている事業としては、某通信系の企業と連携して、健康をテーマにしたスマホ教室を公民館でやろうと思っています。

矢崎:100点!

須田:お、100点もらえた!珍しい(笑)!

小池:(笑)。私は粟沢区の福祉推進委員という役割が回ってきたので、せっかくだったらAI乗合オンデマンド交通「のらざあ」に区民全員が乗れるくらいまで福祉レベルを上げていきたいなと思っています。やっぱり全体を底上げしていかないと色々難しいというのを実感していて、個人的には今年はチャレンジの年。チャレンジを続けていけば何かが生まれるということを子どもたちに見せたいんですよね。今の時代、これをやれば大丈夫ってことはないし、うちのクリーニング屋だって10年後続いているかわからない。失敗も含めて、私たち大人がチャレンジする姿を見せることが大事なのかなと思います。最終的に若い世代が将来茅野に戻ってきたいと思ってくれたり、何かしらのきっかけを与えることができたら嬉しいですね。とにかく今は地道に、行く先々で「子育ての小池です」って言い続けています(笑)。

−“子育ての小池”、素敵です(笑)。向井さんはいかがですか?

向井:僕は今35歳なんですけど、地元の20代やもっと下の世代の子たちにもファッションの楽しさを伝えたいですね。そのためには、服の話がじっくりできるような場を増やしていくことが必要だなと思っています。

小池:それってすごく大事だと思う。茅野駅の駅ビル「ベルビア」の中に「0123広場」という就学前の子が遊べる場所があるんですけど、行政が運営していることもあって、いまいち地域との連携ができていないんですよ。もっと上の中高生となると、さらに居場所がない。向井さんのような人と若い子たちがたくさん話せて、お互いが刺激し合えるような環境ができればいいですよね。

向井:そうですね。この地域はポテンシャルが高いので、あとはどう外と中の人を巻き込んで、熱狂的な空気感をつくっていくかだと思います。単発のものだけでなく、白樺湖や蓼科湖などの観光地とも連動して、長期間のイベントを打つのも一つの手かなと。

−今後の展開が楽しみですね。では若林さん、締めをお願いします。

若林:僕は今年の4月から大学でMBA(経営学修士)を学ぶことにしました。矢崎さんと同級生で(笑)。示し合わせたわけじゃなく、たまたまなんですけど。さっき話した二つの輪のうちの非営利部分をもっと洗練させていきたいと思っていて、ピーター・ドラッガーの『非営利組織の経営』も読み始めました。1990年に書かれた本ですけど、そこから現代の非営利組織がどうあるべきかを追求していくことが、市民の価値を最大化することにつながるんじゃないかなと思っています。ビジネスの世界と非営利組織とが混ざり合うのではなく、健全な形でリンクする方向性を模索していくのが、これから先10年の僕の仕事かな。もう今すでに単科受講で少しずつ勉強を始めているんですよ。頑張りましょうね、矢崎さん。

矢崎:頑張りましょう。来週はファイナンスで割引率。

若林:ファイナンス……、辛いっす(笑)。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?