廃墟建築士

一目惚れだった。

古本として置かれたこの本に真っ直ぐに惹かれ、手をのばした。

まずタイトル。学生時代に建築分野を専攻していた自分にとって「建築士」と言うワードそのものが刺さった。そういえば建築を題材にした小説って読んだことないし、そもそも珍しいのではと思った。

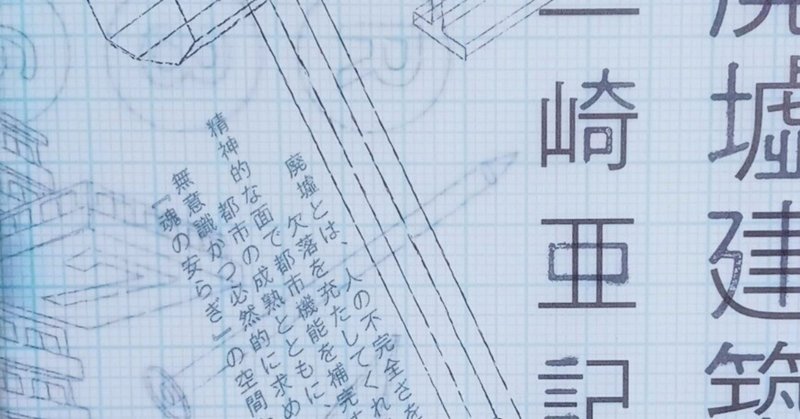

次に装丁。建築を学んだ者なら慣れ親しんだ水色の方眼紙、トレーシングペーパーのような手触りが懐かしい。鉛筆で書いたような文字やイラストも自分の記憶を呼び起こしてくれた。しかも、これは読了後に気づいたことだが、表紙を外すとあるちょっとした仕掛けがあり二度楽しませてもらった。

中表紙はアイソメ用の方眼紙ときて、もうたまらない。本文を読む前からしてもう楽しい一冊である。

付いてきた帯は作品全体を象徴している。

ありえないことなど、ありえない。

不思議なことも不思議じゃなくなる、この日常世界へようこそ。

4つの短編はそれぞれ独立した物語であるが建物を舞台とする点が共通している。

1つ目の〈七階闘争〉は、町中の七階だけを撤去するという一見突拍子もない話。住民は撤去は致し方なしという意見が多数の中、七階護持を主張するデモ団の闘争が主軸である。最初は違和感をもったが、読み進めていくうちに闘争の意義を考えるようになりいつの間にか現実で起きているかのように思え、この本の不思議な日常世界に入り込んでしまっていた。

2つ目の〈廃墟建築士〉は、建築とは何かという哲学的思想が垣間見える。こちらの世界では使われなくなり自然風化していくものを廃墟と呼ぶが、物語の世界では初めから廃墟を建てるのだ。こちらの世界の廃墟はむしろ軽蔑される対象であるという発想の転換が面白い。

一面のライ麦畑に囲まれた廃墟に、夕日が降り注ぐ。世界すべてを染め上げようとするかのような光の中で、私は瓦礫の上に座り込んだ。

時が、今この一瞬にも刻まれているということを、私はまさに自らの内に感じていた。

建てるという行為の意味を考え、建物が過ごす時の流れを想う。数百年を経て崩れていく廃墟の場面には神々しさを感じた。

3つ目の〈図書館〉は、深夜になると本たちが野性を取り戻す世界で本を調教する主人公が登場する。本と一体化するプロセスの描写は、実際にできるんじゃないかと思わされるほど詳細に書かれている。夜間開館で本たちが飛び回る場面を読んでいる時、自分は映画『ハリー・ポッター』の魔法の世界を頭で思い浮かべていた。暴走から鎮静までの臨場感も似ているなと思った。

最後の〈蔵守〉は、読んでいる間ずっと、それこそ不思議な気分だった。蔵を守る者として居続ける「私」は何者なのか。概念のような「私」と、それとは別の人間に近い「私」がいるということは途中で気づいた。各々の初めと終わりがほぼ同じ文章で、それなのに少しずつ内容は違う。気づいてからは文章の構成に感心しながら物語を進めた。

略奪者が訪れた蔵はどうなったのか、最後に残った「わたし」はこれからも蔵を守り続けるのか、はっきりとした終わりのない物語だが読後感はどことなくすっきりした気もして悪くない。

建物とは目に見える柱や壁などのモノだけではない。その中にある目に見えない空間を作り出すのが建築であると学生時代に教わった。

この作品はまさに建物の空間の世界を広げ、そこにある超自然的な出来事をあたかも現実のどこかにあるかのように描いている。まさに「不思議なことも不思議じゃなくなる日常世界」であった。

こういうタイプの小説を読んだのは初めてで、自分はSFチックなものは苦手だと思っていたので新しい自分の一面が増えたようで嬉しい。

不思議系好きにはもちろん、建築好きにもおすすめしたい。

出典:『廃墟建築士』三崎亜記

集英社

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?