第19回: 問われる日本のサステナブル

2021年1月27日掲載

昨年1月、本連載で私は2020年を「好機到来の年」と述べました。日本はこれからも注目され続けるだろうとも強調しました。当時、東京五輪・パラリンピックが半年後に、大阪万博は5年後に予定されていたからです。

一方で、オーストラリアの森林火災、アラブ首長国連邦(UAE)・ドバイの洪水、ロシアの異常に温かい冬といった当時起こっていた気候変動にも言及しました。そしてそれらに伴い、フレキシタリアン(少しまたは多めに肉食を減らしている人たち)が増加し、国連の持続可能な開発目標(SDGs)に対する消費者の意識が高まっていることにも触れました。

あれから1年―――。世界はパンデミック(世界的大流行)に陥り、事態収束も世界経済の先き行きも今だに見通せない状況にあります。事業は続けられるのか。そのためには何が必要なのか。今回はサステナブル(持続可能)について考えます。

消えつつある日本の「モッタイナイ」意識

私は先日、「Hult Prize(ハルトプライズ)」というビジネスコンテストに審査員として招かれました。これは社会課題を解決するためのアイデアを競うもので、毎回世界120カ国・地域から100万人を超える若者が参加します。国連が後援しており、優勝賞金は100万ドル(約1億400万円)です。今年のテーマは「Food for Good」で、私は大阪大学の予選会に招かれたのでした。

同大学から出場した6チームはいずれも多国籍の留学生チーム。食がどれほど環境を破壊しているか、そしてそれをどう解決するかを熱く訴えました。さまざまなアイデアの根底にあったのは「つくる責任つかう責任」に対する、彼らの強烈な問題意識でした。

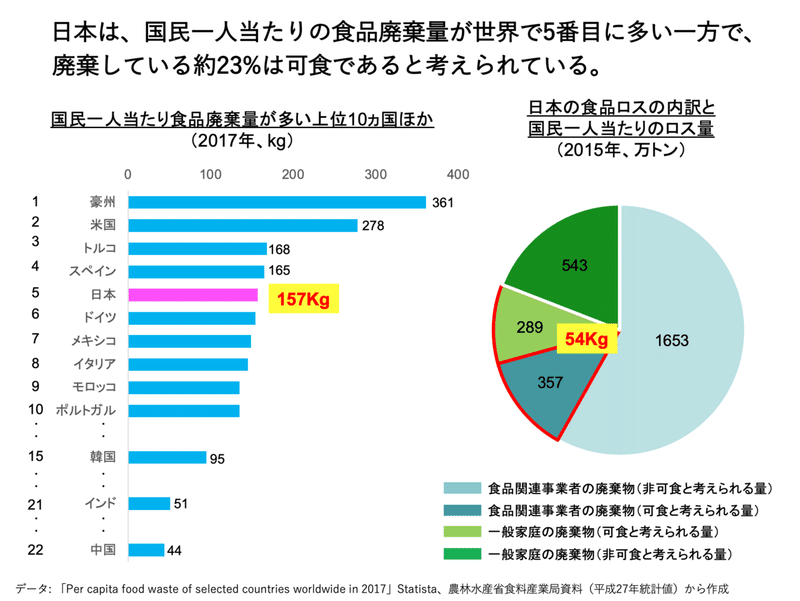

上図は食品廃棄量と食品ロスについて示したものです。前者は「生産、製造・加工、流通上で廃棄された食品」、後者は「小売、消費者が可食であるにもかかわらず廃棄した食品」を意味します。なんと日本は、世界で有数の食品廃棄大国だったことが分かります。国民1人当たり年間の廃棄量は157キログラムで世界5位、食品ロスは1人年間54キログラムにもなるのです。

私にとっては予想以上に大きな数字でした。それは留学生たちも同じだったようで、中には「日本は“モッタイナイ意識”が高い国だと思っていたのに、実はそうではない」と悲しそうに述べた人もいました。

「親日国」からゴミを送り返される日本

「実はそうではない」という例をもう一つご紹介します。かつて「ルックイースト(日本に学べ)政策」を展開したマレーシアです。一昨年、同国は米国や日本など先進国から不法に持ち込まれたプラスチックごみを強制的に送り返すと発表しました。前年に中国がプラスチックごみの輸入を禁止したため、行き先を失った先進国のプラごみがマレーシアへ入るようになり、それは年間700万トンにも上ったのです。

リサイクル可能な資源として輸入されたごみは、実際は異物が混入していたり粗悪な品質だったりで、リサイクルできないものでした。ライセンスのない業者が持ち込み、その処理を巡って現地住民から環境被害が報告され、国が強制送還を決断するに至ったのです。

日本側のコメントは確認できませんが、正当な手続きを経た輸出だったのかもしれません。しかしながら結果は最悪で、日本の評価を大きく下げることになってしまいました。かつて尊敬された日本は今では「実はそうではない」という目で見られているのです。

サステナブルであり続けられるのか

サステナブルという点で日本は多くの実例があります。例えば、現在も続く世界の王室の中で、日本の皇室は世界最長です(諸説あり)。また、世界の創業100年以上の企業のうち、40%超は日本の企業。さらに創業200年以上の企業ではその比率は65%にも上ります(※)。

江戸時代の日本もサステナブルでした。鎖国で海外からの物資に頼れなかった時代にリユース・リサイクルを徹底して完全循環型社会を実現していたと言われています。

このように、日本には元来サステナブルな文化が根付いているはずです。限りある資源を長く使い続ける知恵に富んでいるはず。モッタイナイを実践しサステナブルを実現してきた国であるはずです。

パンデミックが続く2021年、どうすればサステナブルであり続けられるのでしょうか。そのヒントになるかもしれないのが、英エコノミスト誌の予測です。同誌は「19年はヴィーガンの年になる」との予想を的中させましたが、今年も10の予測を挙げました。

その中で私が注目したのは、「最前線に立たされる企業」です。それによると、企業経営者はますます複雑な環境に置かれるだろうと予想されています。例えば、経済情勢はこれまでに以上に地政学の影響を受ける。そして従業員や顧客から、これまで以上に気候変動や社会正義の立場を取ることを求められると指摘しています。

これはまさにサステナブルな経営とは何か。そして実践できるのかを問われるということです。昨年は「好機到来」でしたが、今年は「先難後獲(利益を得るために先に困難に立ち向かうこと)」かもしれません。果敢に立ち向かってこそ、サステナブルであり続けられるのです。

(※)日経コンBPサルティング・周年事業ラボ調べ

掲載誌面: https://www.nna.jp/news/show/2144862

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?