ルバイヤート、奥の細道、平家物語、方丈記(その三)フィツジェラルド文語英訳ルバイヤート

これまでの二回(その一、その二)で引用した小川亮によるルバイヤート口語訳は、英語からの重訳ではなく、ペルシア語から直接に訳したもので、しかも、「テクストにはオマルの原作として定評のあるものだけを厳選し、また最近のイランにおける新しい配列の仕方に従っ」たのだそうで、イラン以外の世界にハイヤームの四行詩を広く知らしめることになった、19世紀のフィツジェラルド訳を前提にしてはいない。

◎まるで異本を読むような

まずやみくもに英訳のほうを読み、それから邦訳を読んだのだが、この四行は、あれと同じものから訳した、とたちどころにわかるものはなく、たたらを踏む思いだった。なるほど、ハイヤームの作かどうか疑わしいものもたくさんあり、選の異なるヴァリアントがあるというのなら、そういうことも起こるだろう。

フィツジェラルドの英訳を数首見てみよう。後述するが、解釈に難渋するものが多く、比較的わかりやすいものを選んだ。日本語を付したが、「翻訳」ではなく、「解釈例」を示したに過ぎない。

というように、イランの四行詩の規則に従い、フィツジェラルドの英訳も一、二、四行は脚韻を踏んでいるが、そのせいもあり(韻を踏むために、通常のセンテンスでは考えられないところで改行したりする)、また古英語が使われていることもあって、ひどく読みにくく、むやみに辞書を引く羽目になった。「Day by Day 2023-09-09 同じ弦でハープを弾く愚者」 に書いたが、久しく使っていなかったEPWING版リーダーズ英和辞典を復活させておいて、ほんとうによかった。

いまでは名訳の誉れ高いのだそうだが、非英語民族には意味を取りにくく、ちょっとしんどい。邦訳を読んでみて、これはフィツジェラルド版のあれだと、一対一で対応するものを発見できなかったのは摩訶不思議。さまざまなヴァリアントがあるといっても、百以上の詩句があるのだから、いくつかは簡単に合致しそうなものだが……。

また、英訳と邦訳の感触は趣が異なる。むろん、英訳にもペシミズムは感じるのだが、邦訳ほど強い無常観、方丈記にも通じる精神は、あると云えばあるかなあ、程度にしか感じない。

選択のせいでもあり、訳し方のせいでもあり、言語によるバイアスのかかり方のせいでもあるのだろうと思うが、どうであれ、妙なことがあるものだと首を傾げた。

◎須臾の命と永遠の死:サリヴァンの挿画からのアプローチ

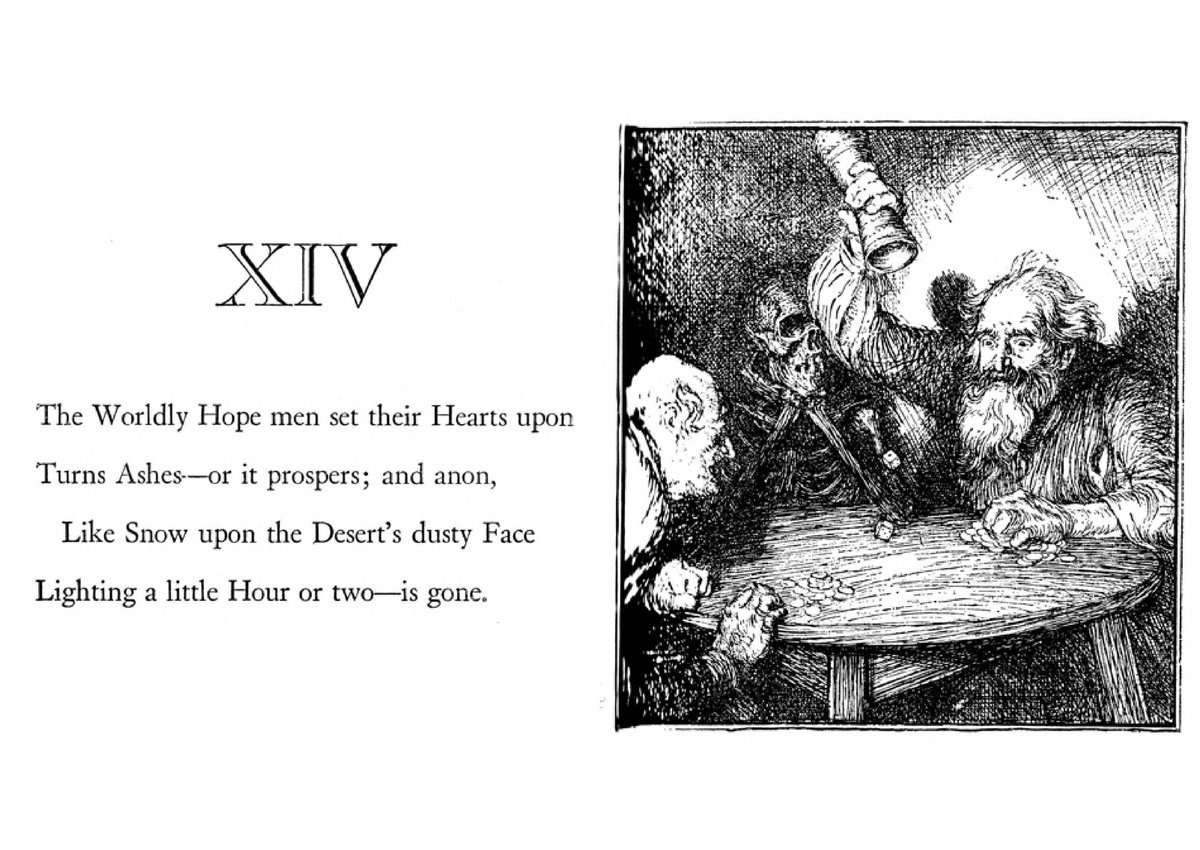

「サリヴァンに牽かれてルバイヤート詣で」に書いたように、ルバイヤートを読んでみようと思ったのは、グレイトフル・デッドのアルバムに「引用」された骸骨と薔薇の原画が、1930年代のフィツジェラルド訳のルバイヤートの再刊に附された挿絵だったことによる。そのサリヴァン挿絵で読んでみたら、当然ながら、韻文で読みにくい本文より、絵のほうに興味を惹かれた。

まず、問題のデッドのLPカヴァーに引用された絵がどのような詩に附されたのか、見てみよう。

よくわからないまま不正確に(!)解釈すると「おしゃべりなど智者どもにまかせ、老いたるハイヤームとともに来たまえ、ひとつだけたしかなのは、人生は須臾の間だ、ということ、あとはみなたわごとにすぎない、かつて咲き誇った花は永遠に死す」というようなことを云っているように思う。

マウスとケリーは、グレイトフル・デッドのポスターを制作するときに(詳細は前出「サリヴァンに牽かれてルバイヤート詣で」に書いた)、このサリヴァンの絵を模写したのだが、そのもとになった絵は、ふつうに考えれば、やはり本の形、すなわち、このルバイヤートを見て、そこで見つけたのだろう。

だとしたら、当然、詩のほうも読んだに違いない。「人生は須臾、死は永遠」というこの詩は、グレイトフル・デッドにふさわしい。Skull & RosesのLPカヴァーがデッドを象徴するグラフィクスになったのは、必然だった。

もうひとつ。すべての挿画をいったん見終わり、あの絵がなあ、と戻ったのはこれだった。

最初は意味がわからなかったが、詩にvintageという言葉が出てくるので、ああ、ワインをつくるために葡萄をつぶす大桶か、と納得した。でも、桶の中にあるのは葡萄ではなく人間。うーむ。

ハイヤームは何度も、人は土に還り、土からは葡萄(酒)や花が生まれ、さらには土をこねれば酒甕や酒瓶ができることを書いている。この絵は、その循環から土が省略されうることを語っているらしい!

◎音韻と詩歌、英語と日本語

昔、図書館にウィリアム・バトラー・イエイツの対訳詩集があり、読んでみた。和訳は文語で、なかなか意味がとれず、往生したが、ふと対向ページの原文を見ると、イエイツの原詩は平易な英語で書かれていて、すらすらと読めてしまったものだから、これはどういうことだ! とおおいに憤慨した。

いまではProject Gutenbergなどで簡単に読めるので、そのときに印象に残った詩の一部を引用する。Ephemera(蜻蛉)という詩の最後の数行――。

‘Ah, do not mourn,’ he said,

That we are tired, for other loves await us;

Hate on and love through unrepining hours.

Before us lies eternity; our souls

Are love, and a continual farewell.’

(大意「おたがいに倦んでしまったと嘆くこと勿れ、と彼は云った、未来にはべつの愛が待っている。憎みつづけ、倦むことなく愛せ、われらの前には永遠がひろがっている、われらが魂は愛、そして途絶えることなき別離」)

まるでふつうの散文のように読める。それが日本語訳ではさっぱり意味がわからないと来るんだから、腹が立った。わかりやすい文章をわかりにくく訳してどうしようというのだ!

しかし、フィツジェラルドのルバイヤート英訳を読んでみたら(日本でいえば幕末に出版された本だということを考えれば当然だが)英語だって文語体はおそろしく面倒で、意味を取るのに四苦八苦した。イエイツの詩が平易だったのは、たんなる幸運だったのだ。

音楽、ポップ・ソングの歌詞の場合、押韻は効果を上げることがあるが、ふつうの詩の場合はどうなのやら、非英語人であるわたしには、フィツジェラルドの韻文はとりたてて音楽的には感じられなかった。

では、口語体でありながら韻を踏んだ邦訳ルバイヤートはどうか? これは英語以上に非音楽的で、こんなことをしても意味が伝わりにくくなるだけで、マイナスの効果しかないのではないかと感じた。

日本語で韻を踏むのは無意味だと云っているわけではない。翻訳では、先に原文があり、そこにすでに意味が付与されている。だから、翻訳というのは創作ではなく、意味を伝える作業であり、それが優先する。韻を踏むことによって意味の転移が損なわれるのは本末転倒だ。

それにしても……。日本語の押韻は無意味ではないけれど、日本語の場合、音楽的に響かせたいなら、やはり、シラブルとイントネーションに基盤を置くべきだと思う。和歌、俳句、連歌その他、近世までの日本の詩歌はシラブルに関しての規則はあるが、押韻に関しての規則はない、というのは、理由のないことではない。和訳と英訳のルバイヤートを読んで、そのことを強く思った。