【考察】言語と本質

ここに砂山がある。

砂山とは、砂が沢山積まれたものを言う。

砂の数は十万ある。

はい、そこのあなたに質問です。

この砂の数を千個にしてもまだ砂山と呼べるか。呼べるならば、百ならどうだ?十ならどうだ?

十個の砂があるのを『砂山』と君は呼ぶか?

どこまでが『砂山』なのだ?

聴講しに行った西洋哲学の講義で教授がこのように問いてきた。

その教授は砂の例と絡めて、「言語って万能だと思われているけど、実際そんなことないんだぞ」という話を論理的に解説してくれた。

僕はその授業を通して、人間のする共通の認知とは曖昧なものなのだ、あるいは言語とは「あるものを連想させるツール」なのだ、という言語本来の性質を考えさせられた。今日はそんな、少し難しい話をしようと思う。

ちなみに最近、井筒俊彦氏の『意識と本質』を読んだので、その内容も絡めて纏めてみようと思う。今回、くそ難しい話になるので時間のある方だけみてみてください笑

1、言語とは人に本質喚起させるもの。

さっそくですが、この画像はなんの画像ですか?

おそらく普通なら「花」と言うと思う。

「フリージア」という品種まで言えた人は分別

の網目が細いということで、後々説明します。

では、なぜこの画像を花と思ったか説明してください!

友人にこれを問いたところ、「そうゆうイメージが脳にあるから」と言っていたが、「そのイメージとはどうゆうものなのか」がここでの問いだ。

さて、「花」とは本来なんなのかを言葉を使って説明しろとなると、結構難しいと思う。

仮に、「花の定義とは、茎があり、葉があり、鮮やかな色がある。この画像もそれらの性質が備わっている。よって花だ!」と説明した人がいたとしたら、次の画像はどうだろう。

これは「花」だろうか?

造花とは花なのだろうか。

僕の主観を言うならば、いろんな視点を鑑みて「花」でもあるし、「花」でないと思う。

仮に花屋で「薔薇の花束をください!」と言って、このような造花の薔薇の花束を出されたらどうだろうか。

少し違和感を感じるだろう。

では、なぜ違和感を感じるのだろう。

それは、僕らが花屋で「花」という時、「生命を持ち、匂いを発する美しい物体」としての側面を意識するから、「プラスチック性の造花」は自分が思い描いていた「花ではない」と認識する。

ここのギャップに違和感を感じるのだと思う。

そうゆう言語の曖昧さという言語化しにくい話を『意識と本質』では解説している。それによると、私たちはある物体の本質(🌺)を認知して、その本質に「花」という言語の付箋をつけているに過ぎないと述べられている。

つまり、人間は、ある物の本質に言語を結びつけている、言葉によって本質の幻影を見ているらしい。そして、多くの人は、言葉によって本質の幻影を見ていることを忘れて、言葉=本質として認知しながら生活しているのだ。

さて、次に、言語の曖昧さを感じられる例を挙げる。

◯伝説の船(フィクション)

偉人たちが丹精込めて作り込んだ最高の船があった。その名前をペペロンチーノ号という。その船は神聖視され、市民からも崇められた。

海に出るようになった数年後、老朽化が進み、ペペロンチーノ号の劣化した部分だけを新しいものに換える案が採用された。ペペロンチーノ号の40%を残し、60%を新品の部品に変えた。

数年後、ペペロンチーノ号の取り換えられた60%の部品を再利用し、展示用の新しいペペロンチーノ号が作られた。

ペペロンチーノ号は二つ存在するようになり、どちらが本物か論争が起こった。

初号機ペペロンチーノ号 初期部品40%

二号機ぺぺロンチーノ号 初期部品60%

さて、どちらが、あるいはどこまでが「本物のペペロンチーノ号」なのでしようか。

普段、言語は便利で何不自由ないため、疑問に思うことなどほぼないと思うが、この問題こそが、言語の限界であり、言語の本性なのだ。

これを理解するためには、ペペロンチーノ号の本質を明確に理解する必要がある。

問題となるのは、その言語の指す本質はなんなのか、だ。

これは、「ペペロンチーノ号」という言語に固執した結果、ペペロンチーノ号の本質を見落とした状態と言える。

では、本質とはなんなのか。

2. 本質とは。

このような本質の問題については、古代の偉人たちがすでに数多く思考を巡らしているらしい。

最初から答えを言っておくと、過去の偉人の多くは本質を否定する。もしくは、唯一無二の本質以外の本質を排除する。

ここでは、その例として、釈迦とプラトンを挙げるが、この二人に興味ない人は深く考えずに2-3に飛ぶことをお勧めする。

ちなみに、wikiによると、

プラトン(紀元前427-347)

釈迦(紀元前565-485)ということで、釈迦の方がちょっと先輩らしい。

2-1.釈迦

まず、釈迦は『般若心経』にて「色即是空」と言っている。ここでいう「色」とは全ての存在のことであり、「空」とは本性・本質がないこと。

つまり、

「色即是空」

↓

「色は即ち、是れ空」

↓

「全ての存在は、本質がない。」

本質なんてねーんだよ!

世界は人間の煩悩から生み出されてるだけだから!

と言ったのが釈迦な訳である。

少し脱線するが、「一休さん」ってご存知だろうか。

こいつである。

「一休さん」といえば「とんち話」が浮かぶ。

「このはしわたるべからず」という看板を見て、一休さんが橋の真ん中を堂々と渡った話は有名だ。

これは、「はし」という言葉の指すものを一休さんが「橋」と取らずに「端」ととったからこそできた行動である。

僕は小学生の頃、アニマックスで「一休さん」を見ていて、なにも疑問に思わなかったが、今振り返って見ると、一休さんは「言語に本質なんてない」という仏教の教えをとんち話で見事に体現していたのだなと感じた。

また、釈迦が得た「悟り」とは何か。ということについては、悟った内容の一つが「空」であると言える。

殊に、仏の智慧のことを「無分別智」とも言うらしい。これは「分別しない知」と解釈できる。

つまり、仏は悟りを開いたことによって、空(物事に本質はない→物事を分別しない)という視点を得たということなのだろう。

いずれにしても、ここで確認しておきたいのは、「本質なんてねぇよ」派が釈迦ということである。

2-2.プラトン

西洋哲学の超偉人プラトン。ソクラテスの弟子であり、アリストテレスの先生として有名だ。

釈迦は「本質なんてねぇ!」と言ったが、

プラトンも「本質なんてねぇ!」と言った。

そう、同じである。しかし、厳密には違う。

本質は無いと言った点では同じなのだが、この二人には大きな異なりがある。プラトンは「本質なんてこの世にないけど、イデアという本質がある」と言った。

イデアの説明を少しする。

まず、プラトンの原文をそのまま引用する。

我々の魂は、かつて天上の世界にいてイデアだけを見て暮らしていたのだが、その汚れのために地上の世界に追放され、肉体という牢獄に押し込められてしまった。そして、この地上へ降りる途中で、忘却の河を渡ったため、以前は見ていたイデアをほとんど忘れてしまった。だが、この世界でイデアの模像である個物を見ると、その忘れてしまっていたイデアをおぼろげながらに思い出す。このように我々が眼を外界ではなく魂の内面へと向けなおし、かつて見ていたイデアを想起するとき、我々はものごとをその原型に即して、真に認識することになる。

神話っぽい。わかりづらい。

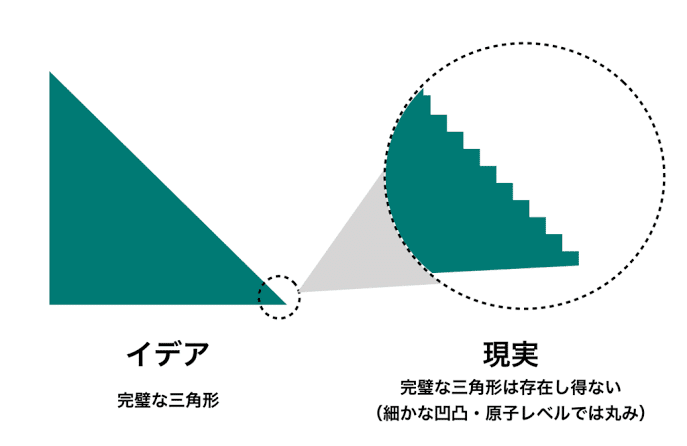

そこで下の図を見てほしい。

みんな大好き八つ橋。僕の一番好きな和菓子だ。

さて、問題です。

八つ橋の形は、四角形ですか、三角形ですか。

はい、そうです。

三角形です。

では、三角形って、どこまでが三角形?

僕の感覚では左の二つが三角形だ。

しかし、厳密には左の一個目。内角の和が180度になる図形を三角形と言うらしい。

しかし、明らかに左から一番目と二番目は「同じ図」とは言えない。なのに、なぜ僕がこの二つの異なる図を三角形として認識できるのかというと、三角形の本質(三角形のイデア)を知っているからだとプラトンは言う。

つまりこうゆうこと。

三角形のイデア(概念)を知っているから、人間は三角形か否かを分別できるという主張である。

それ以外にも、

ぬいぐるみのウサギと本物のウサギ。

この二つを「ウサギ」と認識できるのは、ウサギのイデアを人間が知っているからなのである。

つまり、現実のウサギには本質はないのだが、イデアという世界線にだけ本質を認めるのがプラトンの立場な訳である。

2-3.本質なんてない。

はい。以上の偉人の意見を踏まえるに、

本質とはどうやら無いようである。

つまり、1万の砂を「砂山」と言うのは、砂山の本質がある訳ではなく、人間が「砂山」と一方的に付けた言語の標に過ぎないのだということがわかる。

花を花と言うのも、ペペロンチーノ号をペペロンチーノ号と言うのも、実際は人間が曖昧にふんわりと本質を定め、名前を使って分別して決めているである。

これが言語と本質の本性と言える。

3.だから何だ。

ここまで読んでくれた方の言いたそうなことを代弁してみた。

振り返って読んだ自分の文章の机上の空論っぽさをムンムンと感じるため、ここからは少し現実的な話をしようと思う。

ここまで読んでもらえた人には、言語の曖昧さについて改めて考えてもらえたと思う。

そこで、次に考えたいのが、自分の感情(いわゆる本質部分)って言語化できてる?という問題だ。

例として、スマホを無くした時を想定してみる。

僕の場合、スマホを無くした場合、「悲しい」という感情がしっくりくる。

殊に、スマホを無くした時の感情を言語化しようとすると、「悲しい」「ショック」「最悪」「絶望」「ぴえん」など、いろんな表現がある。

スマホ無くした…悲しい。

スマホ無くした…マジでショック。

スマホ無くした…ぴえん。

実際の会話を想定して読んでみてほしいが、こうしてみると、それぞれ受ける印象は違う。

「どの言語表現がその場で起きている自分の感情を一番表せているのか」を想像して言語化しなければ、相手に間違ったイメージが伝わってしまうことには留意が必要だろう。

感情を表現する時、言語化できない経験も僕自身ある。感動した時などによく起きる。

サッカーのW杯でゴールが決まった時の「感動」

ある絶景を見た時の「感動」

サプライズプレゼントを貰った時の「感動」

もちろん全部「感動」なのだが、厳密には違う。

過去に僕は、部活の試合で大逆転が起きて勝利した時に「感動」したが、チームメイトに感想を言うときに「感動した」という言葉を使うことはなかった。自分の気持ちが「感動した」という言葉で表現しきれていないのを感じたからである。

ともかく、人間の感情はどこまでも複雑で、言語化しきれない部分の方が圧倒的に多い。ましてや、言語から受ける印象は人間全員違う。

「こんなことがあって辛かったんだよね」

と友達に言われれば、辛い様子を自分なりにイメージして、相手の感情に共感できるが、実際にそれはどこまでも言語から想像させられた自己解釈のイメージなのだ。真に相手の感情に共感しようとするためには、巧みな想像力が必要になるのだろう。

しかし、言語化しなければ人に何かを伝えることはできない。だからこそ、丁寧な言語化・言葉選びというものが、コミュニケーションを取る上で大切だと思う。

対面で会ったことある人が、LINEになると何か違った印象に感じることってないだろうか。

これも、言語化の力が影響していると考えられる。殊に、ラインの文字に惑わされずに、文字を打っている本人の意思はどうなのかを想像する方が、本人の感情の本質に近づけるような気がする。

俳句などもその典型。

5.7.5の言語の型でいかに鮮明にその場の情景をイメージさせるかという勝負なのである。

また、ソシュールの構造言語学によると、世界ははじめから個別の事物があるのではなく、言葉によって世界の区切り方は異なると指摘されている。

例えば、都会の人が「雨が凍った白いヤツ」を見ればそれは「雪」であるが、

雪国の人が見れば、それは「牡丹雪」「粉雪」「沫雪」「綿雪」「濡雪」などなど無数に分類される。

ここに、住む人の環境によって使う言語認識に違いがあり、さらには言語による分別の網目の細かさというものがあることが確認される。

そういったことを踏まえることも大切になるのだろう。

一方、言葉とは会話をしている相手に対して、何らかの印象を浮かばせる強制力があると理解することもできる。

というのも、我々は

「花!」と言われれば、花が浮かんでくるし、

「ご飯行こうぜ!」と言われれば、何を食べたいか想像してしまう。

このように、言葉には相手に考えさせる強制力があるのだ。

それに関連するものとして、江戸川コナンの名言に次のような言葉がある。

一度に口から出しちまった言葉は、

もう元には戻せねーんだぞ。

言葉は刃物なんだ。

使い方を間違えると、やっかいな凶器になる。

言葉のすれ違いで

一生の友達を失うこともあるんだ

言葉は刃物。

会話とは、聞き手にイメージを強制させる。

そうゆう強い道具としての側面も、SNS時代を生きる上で、よく把握しておかなければならないと思う。

終わりに。

このような長く拙い文章を読んでくれた人がいたのなら、まずは感謝を伝えたい。

今回は結構長文になってしまったが、これだけ長い文章を打っていても、おそらく自分が考えていることの大部分は言語化できていないと感じてしまう。言語を使いこなすことの難しさをとても感じるのだ。

一方、noteの投稿者には、言語化が上手な人・イメージさせるのが上手な人が多くいる。

これから、そういった人たちの文章を見習って、技術を盗んでいきたいと思う。

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?