三島由紀夫VS東大全共闘

一九七〇年に東京・市谷の自衛隊駐屯地で割腹自殺した作家三島由紀夫が直前に企画し、写真家篠山紀信さん(79)が撮影を終えながら、事件後お蔵入りとなった写真集「三島由紀夫 男の死」(原題・YUKIO MISHIMA THE DEATH OF A MAN)が、十一月の三島の没後五十年を前に米国で出版された。日本版刊行は現時点で未定という。

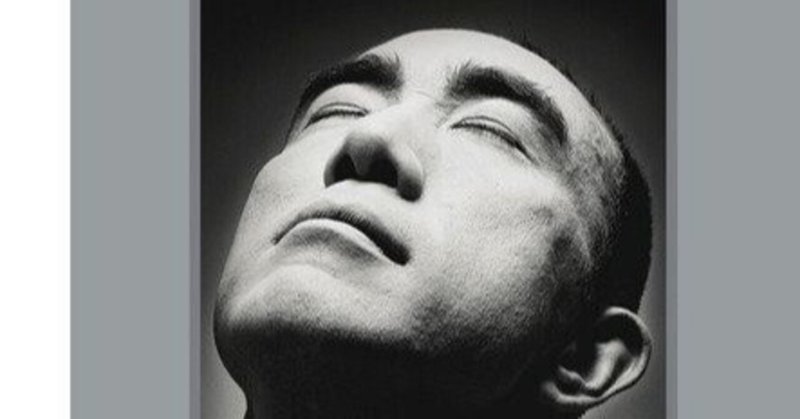

写真は篠山紀信さん撮影の作品「デスマスク」

画像 中日新聞 2020年10月19日 05時00分

ノーベル文学賞日本人候補者

1960年代には川端康成以外にも、小説家の谷崎潤一郎と三島由紀夫、詩人の西脇順三郎の3人もたびたび候補に挙がった。

日本人にとって「天皇制」は何を意味するのか

「ポピュリズム」に対抗する政治的エネルギー

内田 樹(うちだ たつる) : 思想家、武道家、神戸女学院大学名誉教授 東洋経済 2017/10/06 9:00

一部メディアで話題となった「天皇主義者宣言」など、天皇制に関する論考や2万字の書き下ろしを加えた『街場の天皇論』を、思想家で武道家でもある内田樹氏がこのほど上梓した。

今上天皇の生前退位が近づきつつあるいま、天皇の象徴的行為を「共苦することと」と位置づけたうえで、立憲デモクラシーと天皇制という一見矛盾する制度の「すりあわせ」と「共生」を考える貴重な視点を提示した内田氏。

本稿では同氏が、なぜ天皇主義者宣言に至ったのか、なぜ専門の研究だけではなく合気道・能楽・祭礼などに取り組んできたのか、を明らかにする。

1969年、私が予備校生だった頃、東大全共闘が作家・三島由紀夫を招いて討論会を催したことがあった。三島由紀夫は単身バリケードの中に乗り込んで、全共闘の論客たちと華々しい論戦を繰り広げた。

半世紀を隔てて、そのときの対談記録を読み返してみると、全共闘の学生たちの行儀の悪さと過剰な政治性に比べて、情理を尽くして学生たちに思いを伝えようとする三島由紀夫の誠実さが際立つ。そのときに、三島由紀夫は「天皇」という一言があれば、自分は東大全共闘と共闘できただろうという、その後長く人口に膾炙(かいしゃ)することになった言葉を吐いた。当時の私にはその言葉の意味が理解できなかった。だが、その言葉の含意するところが理解できるようになるということが日本における「政治的成熟」の一つの指標なのだということは理解できた。記憶があいまいだったので、古書をあさって、討論の記録を手に入れた。改めて読み返してみて、私が胸を衝(つ)かれたのは、三島の次の発言である。いささか長いけれど、引用してみる。

「これはまじめに言うんだけれども、たとえば安田講堂で全学連の諸君がたてこもった時に、天皇という言葉を一言彼等が言えば、私は喜んで一緒にとじこもったであろうし、喜んで一緒にやったと思う。(笑)これは私はふざけて言っているんじゃない。常々言っていることである。なぜなら、終戦前の昭和初年における天皇親政というものと、現在いわれている直接民主主義というものにはほとんど政治概念上の区別がないのです。

これは非常に空疎な政治概念だが、その中には一つの共通要素がある。その共通要素は何かというと、国民の意思が中間的な権力構造の媒介物を経ないで国家意思と直結するということを夢見ている。

この夢見ていることは一度もかなえられなかったから、戦前のクーデターはみな失敗した。しかしながら、これには天皇という二字が戦前ついていた。

それがいまはつかないのは、つけてもしようがないと諸君は思っているだけで、これがついて、日本の底辺の民衆にどういう影響を与えるかということを一度でも考えたことがあるか。これは、本当に諸君が心の底から考えれば、くっついてこなければならぬと私は信じている。それがくっついた時には、成功しないものも成功するかもしれないのだ。」(三島由紀夫・東大全学共闘会議駒場共闘焚祭委員会、『討論 三島由紀夫vs.東大全共闘』、新潮社、1969年、64~65頁、強調は内田)

反米愛国の尊王的ナショナリズム

この発言から私たちが知れるのは、三島が日本の政治過程において本質的なことは、綱領の整合性でも、政治組織の堅牢さでもなく、民衆の政治的エネルギーを爆発的に解発する「レバレッジ」を見いだすことだと考えていたことである。そして、その「レバレッジ」は三島たちの世代においては、しばしば「天皇」という「二字」に集約されたのである。あえて「世代」を強調したのは、三島と同世代の思想家たちはほとんど同じことを別の文脈で(しばしば「天皇」という語を伏せたまま)語っていたからである。「民衆の爆発的なエネルギーと触れ合うことのない政治は無力だ」という実感は、三島由紀夫も吉本隆明も、あるいは江藤淳も大江健三郎も鶴見俊輔も持っていたと思う。

養老孟司は全共闘の運動がある種の「先祖返り」であることをその時点で察知した例外的な人である。養老先生は御殿下グラウンドに林立する全共闘戦闘部隊の鉄パイプを見たときに戦争末期の竹槍教練を思い出したと私に話してくれたことがある。それを聞いたときに、吉本隆明が転向について言ったのと同じことが全共闘運動についても言えるのかもしれないと私は思った。学生たちがそれと知らずに、「過去の亡霊たち」に取りつかれたのは、まさに「侮りつくし、離脱したとしんじた日本的な小情況から、ふたたび足をすくわれたということに外ならなかったのではないか。」

カール・マルクスは『ルイ・ボナパルトのブリュメール一八日』にこう書いている。

「人間は自分自身の歴史をつくるが、自分が選んだ状況下で思うように歴史をつくるのではなく、手近にある、与えられ、過去から伝えられた状況下でそうするのである。死滅したすべての世代の伝統が、生きている者たちの脳髄に夢魔のようにのしかかっているのだ。そして、生きている者たちは、ちょうど自分自身と事態を変革し、いまだになかったものを創り出すことに専念しているように見える時に、まさにそのような革命的な危機の時期に、不安げに過去の亡霊たちを呼び出して助けを求め、その名前や闘いのスローガンや衣裳を借用し、そうした由緒ある扮装、そうした借りものの言葉で新しい世界史の場面を演じるのである。」(カール・マルクス、『ルイ・ボナパルトのブリュメール一八日』、横張誠訳、筑摩書房、2005年、4頁、強調は内田)

部分引用

「人間天皇」を否定した三島由紀夫の思想が問うものとは

天皇のあり方と近代日本(4)三島由紀夫VS東大全共闘

片山杜秀片山杜秀慶應義塾大学法学部教授

「人間として尊敬できる」天皇というものを追求していくと、「人間として尊敬できない」天皇や皇族が出たときにどうするのかという問題になる。 代々の天皇やそれを取り巻く皇族全員が皆「人間的に尊敬できる」のか。「人間的に尊敬できる」ことがはっきりするためには、単なるキャラクターとしての演出されるのではなくて、戦後の民主主義のなかでのマスコミが何もかも報道する時代のなかで、いろいろなことが報道されて、「この人は尊敬できる」ということにならなくてはいけない。つまり、裸にされたうえで尊敬できるような人でないと、そうはならない。

部分引用

司馬遼太郎と三島由紀夫「国民作家」の戦争体験 - 福嶋亮大

(文芸批評家・中国文学者)文藝春秋 SPECIAL 2015秋

2015年09月16日 07:00

従軍した司馬と戦場に行けなかった三島。対照的な体験は二人の文学にどのような影響を与えたのか?

戦後日本の文学者として、司馬遼太郎(1923年生)と三島由紀夫(1925年生)は双璧の存在である。司馬は今なお根強い崇拝の対象であり(日本人にとっての「国民作家」は結局、村上春樹ではなく司馬遼太郎だろう)、三島は古典主義とロマン主義のせめぎあうその小説群に留まらず、戦後日本批判とパフォーマンス的な自殺によって、言論の参照点であり続けている。

もっとも、この両者を関連づけるのは一筋縄ではいかない。1970年の三島の割腹自殺について、司馬が「さんたんたる死」「異常死」と形容し、あくまで「政治」ではなく、芥川や太宰の自殺のような「文学」の出来事として回収しようとしたことは、よく知られている(「異常な三島事件に接して」)。司馬なりの礼節が尽くされているものの、彼にとって晩年の三島は理解不能の人物にすぎなかっただろうし、ましてその死に深い政治的含意を認めようとするのはたんにナンセンスであった。

だが、両者に同時代性がないわけではない。例えば、三島が自殺の直前「日本はなくなって、その代わりに、無機的な、からっぽな、ニュートラルな、中間色の、富裕な、抜目がない、或る経済的大国が極東の一角に残るのであろう」という有名な予言を残してすぐ、司馬が1971年以降『街道をゆく』によって日本の国土を輪郭づけたことは、明らかに共振するところがある。その対照的な生き様にもかかわらず、彼らは、日本のアイデンティティが自明でなくなっていく時代を共有していた。

私は戦後日本のあり方を了解するにあたって、この両者の比較は有益だと考えている。このテーマについてはすでに松本健一『三島由紀夫と司馬遼太郎』(新潮社)等の著作があるが、本エッセイでは主に司馬を中心として私なりの見解を簡単に示したい。とりわけ「戦争」と「国家」がここでの主眼となる。

写生と虚構

今日の私たちは、戦時中の日本は「軍国主義」であったと教えられている。しかし、司馬の考えでは、当時の日本はそれ以前の段階、すなわち軍国主義もまともに遂行できない不出来な国家であった。司馬の『歴史と視点』(1974年)所収の警抜なエッセイ「大正生れの『故老』」によれば「〔第二次大戦の頃の日本陸軍の装備は〕満州の馬賊を追っかけているのが似合いで、よくいわれる「軍国主義国家」などといったような内容のものではなかった。このことは昭和十四年のノモンハンでの対ソ戦の完敗によって骨身に沁みてわかったはずであるのにその惨烈な敗北を国民にも相棒の海軍にも知らせなかった」。

司馬によれば、こうした「集団的政治発狂者」による国家的な「愚行」を象徴するのが、合理的な軽便性を欠き、装甲も薄っぺらな九七式中戦車(通称チハ車)であった。戦場の司馬は、まさにこの見掛け倒しの「憂鬱な乗り物」であるところのチハ車に乗らされる。昭和期の行政官僚や陸軍が現実離れした「形而上的ポーズ」に支配され、正常な自己認識を失った結果として、兵士の命を脅かす時代遅れでポンコツの戦車ができてしまう ―、戦争は善か悪かという問い以前に、司馬にとってはまずこの日本軍の奇怪な行動様式こそが最大級の批判に値するものであった。

もっとも、ここで司馬は、下品な恨みつらみにならないように言葉を選んでいる。正岡子規を敬愛していた司馬は、国家の愚かさを高みから裁断するのではなく、自分自身をも客体視する「写生文」の手法を巧みに用いている。むろん、チハ車が徹甲弾にやられて「自分が挽肉になるという想像は愉快なものではなかった」にしても、この深刻な想像を描くとき、司馬の筆致は独特のユーモアを醸し出す(「挽肉のことを書こうとしているのではない。/機械のことを書くつもりだった」)。それはちょうど、死後の自分のありさまを落語のように描いた子規の写生文とどこか通じるものがある。

要するに、司馬は戦場に何のロマンも幻想も認めていない。彼にとって、戦場とはただ、軍国主義すらグズグズにする日本の愚かさが支配する空間にすぎない。彼の写生文は、一兵卒である自分自身も含めて、すべてを等価なモノのように扱う。そして、この非熱狂的な文章技術によって、馬鹿げた戦争の描写には奇妙な「おかしさ」が宿り得るだろう。

img_0 (2) それに対して、三島由紀夫は戦場から疎外された人間である。入隊検査で誤診されて即日帰郷を命ぜられたことが、後々まで彼の感情的負債になったことは、よく知られている。戦場で死ぬはずであった自分が戦後も生き延びて、なぜか時代の寵児になってしまったという不発感は、そのまま戦後日本のちぐはぐな状況― 敗戦とともに滅亡するはずが、なぜかのうのうと生き延びて経済的繁栄を謳歌している―とぴたりと重なりあう。戦後日本社会も自分自身も死に損ないの漫画的存在だというところに、三島の立脚点がある。天皇主義を掲げて「文化防衛」を唱えたことも、所詮は三島一流の虚構、すなわちお笑いにすぎない……。

こうした「戦場からの疎外」は、三島の小説にも反映される。例えば、日露戦争から戦後社会までを舞台とした畢生の大作『豊饒の海』の第三部『暁の寺』で、真珠湾攻撃の開始の報を聞いた主人公は、すぐさまインドの輪廻哲学に思いを馳せ、東京大空襲の廃墟を見渡した際には、そこに自らの「輪廻転生の研究」を投影する。それは戦場をファンタジーに変えることであった。三島はすでに戦時中の作品「中世」において、応仁の乱で廃墟化した日本に高貴な美男子の霊を降ろそうとする権力者を描いたが、『暁の寺』においてもなお、戦争のまっただ中にあえて仏教的な世界像を書き込んでいた。三島は戦争(戦場)を写生する気がまったくなかった。

司馬が「写生」を旨とした作家であったとすれば、三島は「虚構」に取り憑かれた作家である。戦場においてあらゆる甘い幻想を打ち砕かれた作家と、戦場に行きそびれてヴァーチャルな幻想を再生産し続けた作家 ―、この両者はまさに日本の戦後文化の両極を指し示している。

思想不信と破壊願望

ところで、司馬や三島が活躍する傍らで、戦後の日本社会で哲学の地位が失墜したことは注目に値する。京都学派を筆頭に、戦前の有力な哲学者たちが司馬の言う「国家的愚行」に加担した以上、戦後日本が知に対する不信感を抱え込んだとしても不思議ではない。

この点で、司馬はまさに「戦後日本的」な言論人の典型であった。彼にとって、抽象的な知や思想はまるで信用に値しなかった。例えば、彼は1969年の梅棹忠夫との対談で、日本史における「思想」は「アルコール」のようなものにすぎず、今後の日本人はその酩酊から覚め、世界に先駆けて「無思想時代」に入るとまで述べていた(『日本人を考える』)。さらに、戦争に関しても、反戦・非戦を声高に叫ぶよりも「日本は地理的に対外戦争などできる国ではない」という「小学生なみの地理的常識」から始めたほうがよいと提言する。思想を「白昼のオバケ」と見なした司馬は、日本の歴史と地理をしておのずと真理を語らしめようとした。

こうした態度は、司馬の独特の文体とも共鳴している。彼の小説やエッセイは、いかめしい論考のスタイルではなく、むしろ気取らない談話のスタイルで書かれた。そこでは日本語が自由に呼吸しているが、そのぶん作家の気分次第の「脱線」に流れるところも多く、文学作品としての緻密さを欠いている。しかし、歴史を私的かつ公共的な口語体で書くというこの発明こそが、司馬を「国民作家」の地位に引き上げたのは明らかである。

それに対して、三島は「知的なもの」に対しては屈折した態度を示した。むろん、彼ほど圧倒的な知性と教養を備えた日本人作家は他にいないが、にもかかわらず、彼ほどインテリを軽蔑してみせた作家もいない。彼がこれ見よがしにボディ ビルをやり、悪趣味な邸宅に住んだことは、その現れである。さらに、先輩の谷崎潤一郎が自己の素質を見誤らず、インテリぶらずにとことん変態(!)であり続けたことに、三島は賛辞を惜しまなかった(『作家論』)。漱石や鷗外を例外として、偉大な教養人であることと優れた小説家であることは両立しがたい―、その事実を三島は重く受け止めていた。

このように、司馬も三島も思想への不信という点では共通している。ただし、戦後社会についての評価は大きく異なっていた。司馬は『街道をゆく』で国土を辿り直す一方、列島改造計画によって日本の土地状況が致命的に混乱させられたことを憂えていた(驚くべきことに、彼は土地を公有化すべきだとすら主張した)。しかし、虚構の作家である三島は、司馬ほど日本の国土への愛着はない。彼の小説は特定の土地に拘束されない。先述したように、初期の「中世」から晩年の『豊饒の海』に到るまで、日本国はヴァーチャルな幻想の「依代」であり、それ以上でも以下でもなかった。

三島は戦後社会の寵児であったにもかかわらず、戦後の空虚さには耐えられないというポーズを幾度も示していた。戦後社会の醜さは土地の公有化などによってどうこうなるものではなく、ただ金閣寺のように焼き払うべき対象であった。これと似たような発想は、三島だけではなく、例えば小松左京(1931年生)の『日本アパッチ族』や『日本沈没』にも認められる。小松にとっても、戦後社会の繁栄は偽りであり、だからこそそれをハチャメチャなSFのなかで滅亡させなければならなかった。小松は日本全体をヴァーチャルな戦場に変えてみせたのだ。

戦場を知らない作家たちのこの破壊願望は、戦場で「挽肉」にされかかった司馬には到底共有できないものであっただろう(その願望は、日本を自滅させた戦前の「国家的愚行」とどこが違うというのか?)。三島や小松のタナトスは今日のサブカルチャーにまで受け継がれているが、司馬の写生文はまさにこのサブカルチャー化する破壊願望に暗に抵抗していたと言えるだろう(ちなみに、この点で、終末世界を描いたアニメーション作家の宮崎駿が、司馬を敬愛していたのは興味深いことである)。

国家からの遁走

もっとも、戦後社会への対処の違いはあったとしても、この両者の国家観については意外に似通っているところもある。彼らの仕事はともに、近代の国民国家や産業社会という「現実」を認めつつ、そこから遁走する契機を含んでいた。

一般的には、司馬は明治国家の擁護者と見なされている。すなわち、愚かな戦争に突入した昭和前期の日本を批判するために、明治のナショナリズムを「美化」したと考えられている。しかし、この通説は間違いではないが、正確でもない。司馬自身はこう述べていた。「近代国家というのは、じつに国家が重い。庶民のながい生き死にの歴史からいえば明治というのは国家というとほうもない怪物の出現時代であり、その怪物に出くわした以上はもはや逃げようはなかった」(「大正生れの『故老』」)。

逆に、戦後はこの「重い国家」から解放された時代である。1969年のエッセイ「日本史から見た国家」(『歴史の世界から』所収)によれば「現代日本は軽い国家です。これを正視しなければいかなる議論もカラブリだと思います。たとえば、権力といっても権力ではない。自民党だって、握っているのはせいぜい利権というべきものといえるほどのものであって、権力ではない」。明治以降の「重い国家」が日本史上の「怪物」であったとすれば、戦後の「軽い国家」はむしろ日本史における平常状態である ―、少なくとも、司馬はそのように見立てている。

この「軽い国家」への欲望は、今の日本社会でも消えていない。国家は道徳に干渉するよりは、最適化された行政サービスに勤しんでくれればよいというタイプの議論は、むしろ今日のグローバル化のなかで活気づいている。ただ、司馬の「軽い国家」論はたんに経済合理性から来ているわけでもない。大阪外国語学校在学中にモンゴル語を学び、晩年にはモンゴルを舞台にして佳品『草原の記』を残した司馬は、国家の歴史が蒸発した世界への憧れをずっと抱いていた。そこには、国家という拘束を忘れたいという欲望が認められる。

司馬が近代国家以前のものへの憧憬を抱いていたとすれば、三島もまた、近代国家へのアンチテーゼを導入していた。それは彼の名高い天皇論と直結する。彼は福田恆存との対談でこう無遠慮に述べていた。「天皇といふのは、国家のエゴイズム、国民のエゴイズムといふものの、一番反極のところにあるべきだ。さういふ意味で、天皇が尊いんだから、天皇が自由を縛られてもしかたがない。その根元にあるのは、とにかく『お祭』だ、といふことです。天皇がなすべきことは、お祭、お祭、お祭、お祭、―それだけだ。これがぼくの天皇論の概略です」(「文武両道と死の哲学」)。

三島は反近代的・反エゴイズム的な「お祭」を担う「美的天皇制」に対して「忠義を尽くす」と言う。このことは彼の小説とも関連する。先述したように、三島の晩年の『豊饒の海』にはインドの輪廻思想がファンタジーとして導入され、そのラストシーンは空虚な庭の描写で締めくくられていた。国家の重荷を取り去り、国民のエゴイズムを追放し、祭祀や輪廻という無時間的なものに忠誠を誓うこと ―、この三島の態度は司馬のモンゴル憧憬と決して別物ではない。彼らはともに、明治から戦中にかけての「重い国家」を日本史のイレギュラーな現象として見ていた。

日本の「国民作家」として遇されてきた二人の作家が、ともに近代の国民国家からの遁走を内包していることは、きわめて興味深い問題である。と同時に、私たちはそこに巨大な矛盾をも認めるだろう。しかし、その亀裂から目を背けては「昭和」の精神をつかむことはできない。

もとより、巨大な戦争をあいだに挟む昭和は、国民規模の変身=転向の時代であり、誰もが混乱を回避できなかった時代である。そのとき、文学はたんなるエンターテインメントではなく、その社会的・心理的混乱を引き受けるための容器として作り替えられた。さまざまな矛盾を内包した司馬と三島が、まさにこの意味での「昭和の文学者」であったことを、私たちは戦後70年の今、改めて思い出してよいだろう。

■プロフィール

ふくしま りょうた 1981年生まれ。京都大学大学院文学研究科博士課程修了。博士(文学)。現在、立教大学助教。著書に『神話が考える』『復興文化論』がある。

革命は3つの段階で成就すると説く「司馬史観」

PRESIDENT Online2016年04月16日 18:00

司馬遼太郎が教える「日本人とは一体何者か?」ジャーナリスト 岡村繁雄=文

革命は3つの段階で成就すると説く「司馬史観」

「この国のかたち」――、この言葉から、司馬遼太郎を連想する人も多いに違いない。数多くの歴史小説や随筆を書いたが、その根底にはいつも日本人を見つめる視線があった。では読者は、そんな司馬作品とどう向かい合えばいいのか。本書は、司馬遼太郎の元編集担当者で戦史研究家でもある森史朗氏が、代表作といわれる小説をどの順番で読んでいけば理解が深まるかを指南している。

まず1冊目は、新選組の土方歳三を描いた『燃えよ剣』である。意外に感じる人もいるだろうが、実は、司馬本人がベストワンとして「『燃えよ剣』だと思います」と語っているのだ。それまで、土方といえば、映画などでも冷酷な悪役として扱われていた。しかし、司馬の筆は颯爽とし、人情味もある土方を生み出した。森氏は「この点にこそ、作家司馬遼太郎らしさがある」という。いってみれば、まったく新しい解釈で司馬ならではの人物像を創り上げるのだ。

そのことは、2冊目の『竜馬がゆく』、4冊目の『世に棲む日日』にも当てはまる。坂本竜馬にしても、吉田松陰にしても、司馬は彼らに重要な使命を与えている。ここに、彼が維新や革命は3つの段階を経て成就すると説く“司馬史観”がある。まず、思想家が警鐘を鳴らし、次いで革命家が奔走する。彼らの大半は早逝するが、生き残った実務家が新体制を仕上げるというのだ。いうまでもなく、思想家は松陰であり、革命家は竜馬だ。そして5冊目の『翔ぶが如く』に登場する大久保利通が実務家といっていい。土方も、ある種の革命児かもしれない。

驕りが「日本人を調子狂いにさせた」

このように順番に読んでいくと、歴史作家が次第に歴史家へと変貌していくことが感じられると森氏は書く。そして、その白眉となる作品こそ6冊目の『坂の上の雲』だ。ここには、伊予松山生まれの2人の軍人が登場する。日露戦争の立て役者となった秋山好古、真之兄弟である。兄は、ロシアのコサック騎兵の進撃を食い止め、弟は、日本海にバルチック艦隊を撃破した。

司馬は2人の強さの背景に武士特有の合理主義を挙げる。彼らは、徹底したリアリストで、現実を正確に把握し、未来への情熱、高い精神性を持っていた。だから、自国を過大評価せず、戦争であれば、その落とし所も十二分に心得ていたとする。同じように、日露戦争に伴うポーツマス会議における小村寿太郎もそうだ。これ以上の戦争継続は困難という状況下、水際立った交渉で和平を成立させている。

しかしながら、この薄氷を踏むような勝利が、日本の曲がり角になってしまう。森氏によれば、司馬は日露戦争後から1945年(昭和20年)の40年間を“異胎の時代”と名づけている。簡単にいってしまえば、大国・ロシアに勝ったという驕りである。司馬は「日本国と日本人を調子狂いにさせた」書いている。それが後の国策としての韓国の併合であり、五族協和を掲げた満州国建設という過ちにほかならない。

そのことが、司馬がなぜノモンハン戦の執筆を断念したかということにつながる。結論からいえば、帝国陸海軍が肥大していくにもかかわらず、秋山兄弟のように良質な日本人が育たなかったからだ。彼らのように、司馬が小説の主人公に据えたくなるような逸材がいなければ、小説化しようという意欲は湧かない。だから司馬は、冒頭の随筆や『街道をゆく』のような歴史紀行に舵を切ったのである。

(記事引用)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?