スエズ運河は流れる⑦ - 支配と反抗..大英帝国よ、そしてモスリム同胞団

↑前

「ついにナイル川クルーズが解禁になった!」

1995,6年頃だったかな、勤めていたエジプトの旅行会社から、突然そんなことを知らされた。

私は目をぱちぱちさせた。言われてみれば、それまでナイル川クルーズ船のツアーは一本もなかった。でも全然気付かなかった。

聞けば、実はこの1990年代半ばまで、ナイル川クルーズ船の旅行は禁止されていたという。テロが多かったからだ。

しかし、首を傾げたのはそれじゃあ、まるでテロが収まったかのような口ぶりだ。

ちっともそんなことはないのに、何故かクルージングの旅の禁止が解かれた。

とにかくほとんどのナイルクルーズ船は、ホテルグループまたは旅行会社の所有だったのだが、

船オーナー会社らは慌てて、(無給で)休ませていた船員たちに連絡を取り、そして新たな船長、コック、メイド、ウェイターなどの雇用に奔走した。

ナイルクルーズ船の運航が再開になり、アスワンやルクソールの岸に何年もずっと動かないで停泊していた何十もの船が、一斉に汽笛を鳴らした。

料金が高い五つ星の豪華船から出航を開始した。水門も一等船から通過していった。

「まさか、またナイルクルーズ船の旅が始まるなんて!」

80年代から観光ガイドをしている、某英語ガイドのエジプト人は胸を詰まらせ目に涙を滲ませた。

ただし、途中のアビドス神殿などテロが多い、いくつかのスポットでの下船は許されなかったし、警察のパトロール船もまめに運航した。

とは言うものの解禁の後、それでも何度かクルーズ船襲撃があった。

私がガイドの仕事で乗った船が襲われたことはなかったが、すぐ近くに停泊中の別のクルーズ船がテロにやられたことはあった。

船を狙われるとどこにも逃げられない。

ナイル川に飛び込むのも勇気がいる。だからナイル川クルーズ船の船長も船員たちもちょっと怯えていた。

エジプト政府によるクルーズ船旅行解禁は、本当はもう少し慎重になるべきだったとは思う。

でも日本の旅行会社は、すぐにバッと大々的にナイル川クルーズ船ツアーを売り出した。「もうちょっと様子見しよう」という声が上がることはなかった。

実際、あれよこれよであっという間に、日本でエジプトナイルクルーズ船ツアー"プチ"ブームが起き、観光ガイドの私も毎週毎週、ナイルクルーズ船に乗った。

ちなみに、ヨーロッパ人やアメリカ人のツアーは慎重だったのに、どうして日本人ツアーはおおらかだったのか。

外務省の注意喚起が甘かった、そして"日本人は決して狙われることがない"という神話(都市伝説?)がまかり通っていたからだ。

何故なら、日本とエジプトは揉めた歴史がない。日本がイスラム経を弾圧した過去もない。だから日本人だけはエジプトのテロリストに絶対狙われることはない、と信じられていた。

(※ほかのアジア人ツアーグループについて触れていないのは、当時は日本人ツアーばかりだった時代だからです)

さて、紀元前5世紀にすでにギリシャ人のヘロドトスが、ナイル川クルーズ船の旅をしている。

大々的にナイル川クルージングが売り出されたのは、在位1805- 1847年のムハンマド・アリの時代だった。

エジプトの近代化、国際化もっといえばヨーロッパかぶれの傾向があったアリは、外国人のエジプト旅行を両手を広げて歓迎した。

アリの大規模な宣伝のおかげもあり、実際ヨーロッパの上流階級の間で、エジプト旅行が流行った。彼らはカイロからアスワンまでを、なんと2、3ヶ月かけてゆっくり観光をした。

帆船から蒸気船になったのは、1870年代だった。

ナイル川を進む蒸気船はすべて、パッケージツアーの生みの親トーマス・クックの所有だった。(余談ですが、トーマスクックの列車時刻表知らない、かつてのバックパッカーはいないんじゃないかな)

1870年代、エジプトの観光地はどこもアメリカ人とヨーロッパ人だらけだった。(『トムソーヤの冒険』を書いたマーク・トウェンもこの頃、エジプト旅行に来ています)

彼らが制覇しているのが観光地だけなら、何も問題はない。

ところが、エジプト国家そのものの支配になっていくと、雲行きが怪しいといおうか、むしろきな臭さが漂ってくる。

そもそもイギリスがエジプトを占領したのはなぜなのか。

すでに書いたが、イギリスは当初はスエズ運河建設に大反対をしていた。インドとの貿易の支配の妨げになると思い込んでいたからだ。

ところがいざ開通すると、真っ先にスエズ運河を通行したのは、イギリスの船だった。これにはフランスは激怒した。

スエズ運河を見つけたのもフランス、建設を援助したのもフランス、そして実際に建設の指揮を取ったのもフランス。

それなのにイギリスよ、図々しいんじゃないか? フランスは相当腹を立てた。(←もともと仲は悪い)

イギリスはいざスエズ運河を利用してみると、時間と経費の節約が大幅にできることに気がつき目から鱗、驚愕した。

以前まではヨーロッパの船は、東アジアに到達するために、アフリカ大陸をぐるっと回らねばならなかった。それが全然楽になる。

イギリスはスエズ運河を、エジプトを自分たちのものにしたがった。これがエジプトにとっての不幸。次にイギリスがエジプト人たちを決して対等に見ることがなかったのが、もう一つの不幸だった。

スエズ運河開通式(1869年)にヨーロッパ中の王族や著名人を招いた時、それらの費用は全てエジプトの負担だった。

外国の招待客らのためにゲジーラ宮殿やオペラハウス、そのほか諸々も建設した。その結果エジプトの財政は破綻した。

だから責任を取らされた当時の副王、イスマイールは国外追放になった。

イスマイールが去り、彼の息子のトフィクが新たな副王の座に着き、そしてそのトフィクを言いなりにさせたのがイギリスとフランスだった。

エジプトの財政建て直しのために主な債権者である、この二ヵ国が建て直し顧問団に任命され実質上、イギリスとフランスがエジプトの国家を運営(支配)することになった。

また、イギリスはエジプトが手放したスエズ運河株式会社の株を買い取っている。その結果、運河はフランスだけではなく、イギリスの管理下にも入っていた。

ちなみにエジプトはイギリスの植民地にはなっていない。

エジプトはオスマン帝国の属州だったので、実質上イギリスはエジプトを植民地に入れられなかった。

だから、エジプトはイギリスの"保護国"(1882-1913年)にした。

とはいえ、ややこしいのだが、本当のところは植民地と何ら違いはなかった。

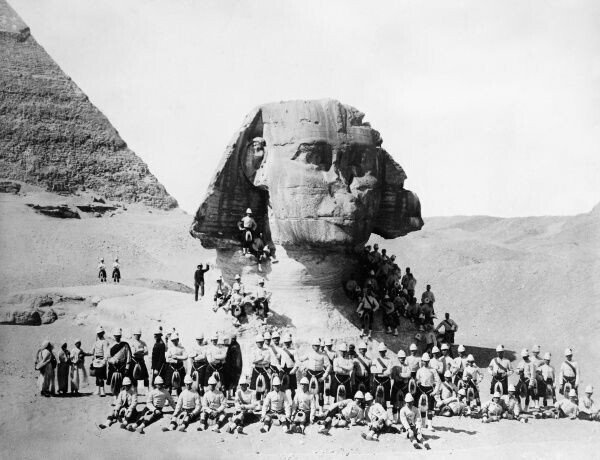

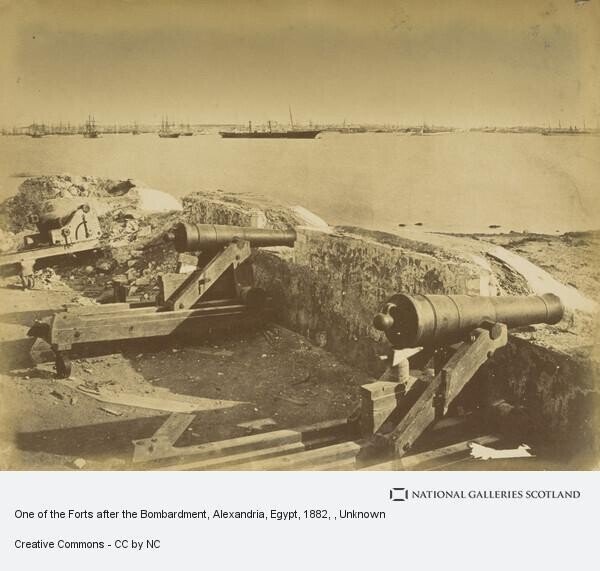

↑イギリス軍

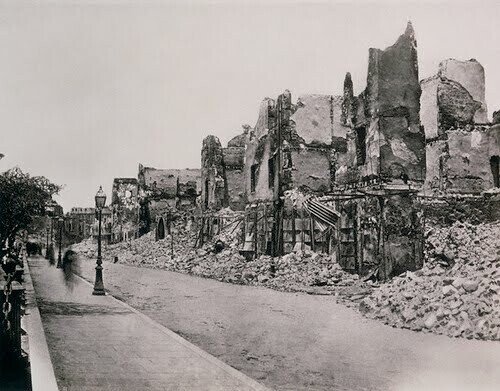

↑イギリス人とフランス人の多かったアレキサンドリアの街

フランスとイギリスがエジプトの国家を運営するようになり、公務員、軍隊、およびビジネスの世界の上層部は、エジプト人よりも給料が高いヨーロッパ人によって配置されるようになった。

エジプト人と外国人では給料の金額も全然違った。そして、エジプト人はいくら高等教育を受けていても、高い地位には上れなかった。

不公平なのはエジプト人の公務員と軍人だけではない。

エジプトの農民たちもまた、あがいていた。なぜなら彼らも重税を押し付けられ苦しんでいた。

にもかかわらず、悲鳴を上げるようなエジプト人たちの税金によって、ヨーロッパ人らは裕福な生活を送っていた。

エジプト人の不満はもう一つあった。

自分たち生粋のエジプト人と違って、トルコ人、チェルケス人、アルバニア人らが優遇されていることだった。

こういった人種の面々も、政府や軍などのエリートの地位に就いていた。

ピラミッドで例えるならば、トップにはフランス人とイギリス人が君臨し、その次にトルコ人らが居座り、そして最下位にエジプト人たちが置かれているという構図になっていた。

ある程度、それもやむを得ないのは、エジプトの宗主国はオスマン帝国であったことだ。

トルコ語は依然として軍の公用語だった。よってトルコ語がべらべらのトルコ系は昇進しやすかった。

アルバニア人の場合は、同じアルバニア出身の副王の一族に代々力を貸してきた。そのためムハンマド・アリの時代から、エジプトでは何かとアルバニア出身者は特別待遇を受けていた。

イスマイールの次は、息子のトフィクが次期副王の地位に就いたと述べたが、彼の与党内閣では、議員全員がトルコ人かチェルケス人だけだった。エジプト人はゼロだった。

おさらいをすると、エジプト人は給料も悪い、出世もできない、だけど税金だけは多く取られる。これで文句が出ないわけがない。

それだけではない。

エジプト財政破綻状態は相変わらずだったので、トフィク副王は大幅に軍隊を縮小してしまい、一気にエジプト人軍人(兵士)がリストラに遭った。

そのくせ、1875-1876年の悲惨なエチオピア-エジプト戦争の最前線にはエジプト人兵士たちが送り込まれ、ほぼ壊滅した。

そこに初めて立ち上がった、一人のエジプト人陸軍将校がいた。

「エジプト人のためのエジプトを!」

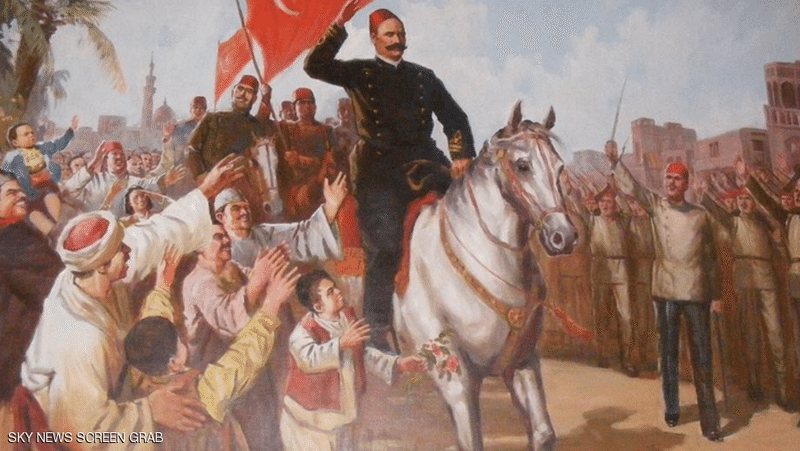

拳を上げたのは、アフマド・ウラビーだった。

(↑本当はAfmed Arabi(アフマド・アラビー)なのですがarabiの意味は"アラブ人"。だからややこしいので、一般的にAfmed Urabiの横文字表記になっています)

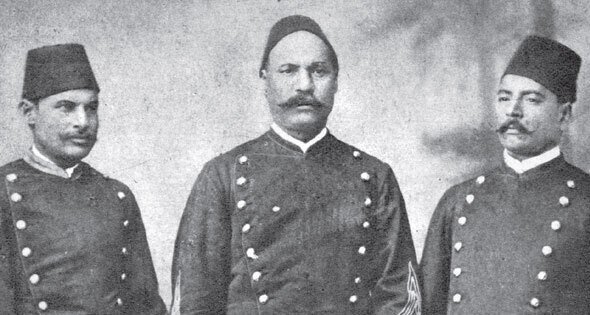

↑アフマド・ウラビー(真ん中)

エジプト人のアフマド・ウラビーは1841年に生まれた。

当時のエジプト軍はムハンマド・アリー朝の支配のもと、トルコ系が優先され、アラブ系は排除されていた。

ところがサイード・パシャの時代、彼の改革のおかげでエジプト人の彼にも士官学校入学の道が開け、13歳の時に入学ができた。

ウラビーはサイードから目をかけられ、侍従武官として急速に昇進。

だがサイードが崩御し、次のイスマイールの御世になるとトルコ系を優先して昇進させる慣例が復活し、ウラビーの昇進も陸軍将校で止まった。

1881年、トルコ系優先政策...

これにウラビーは反発し、アラブ系及びエジプト人の軍人に対する差別人事を改めるよう政府に嘆願書を提出した。

ところが、政府はウラビーを逆に反逆容疑で逮捕して軍法会議にかけた。そしてその後、彼はトフィク副王の宮殿を包囲し、

「エジプト人民の名のもと、トフィク副王退位及び現内閣を更迭し、議会を招集、憲法を制定、軍拡せよ」と要求した。

エジプトの債権国であるイギリスとフランスは、ウラビー将校に脅威を抱くようになった。

同年11月、フランス首相となったレオン・ガンベッタは

「エジプトの民族運動を放置すればフランスのチュニジアやアルジェリアに対する植民地支配は危機に晒される」と主張。

フランスはイギリスとともに「英仏両国はトフィク副王を支持する」とする声明を出した。

しかし、色々複雑で長い経緯があり、ウラビーの努力で民族主義内閣がようやく誕生する。

すると同時に、ウラビーに感化されたエジプト人たちが、ようやく声を上げ始め、エジプト国内各地で反ヨーロッパ運動が盛り上がった。

エジプト人の激しいデモやストライキに恐怖を覚えた、在エジプトのヨーロッパ人たちは、自国の大使館に身の危険を訴えた。

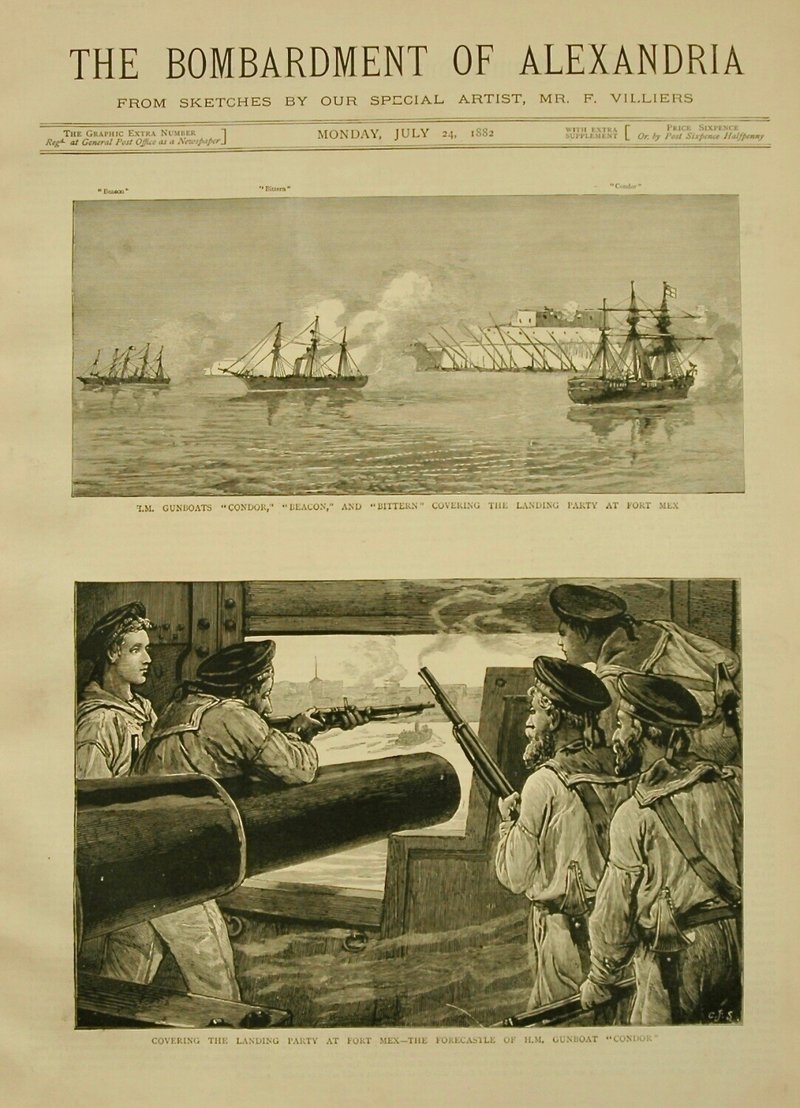

それを受け、1882年5月20日に英仏両国は、艦隊をアレクサンドリア沖に送りこんだ。

さてさて...

ことの起こりは、なんとこんな些細な出来事だった。

ロバを連れたエジプト人(アラブ人)の少年と、マルタ人(ヨーロッパ人)の少年が、アレキサンドリアのスール通りで鉢合わせした。

取るに足らない些細なことで、少年二人は口論になった。1882年6月11日のことだった。

二人の少年の罵り合いはエスカレートした。

周りにいた大人たちが「まあまあ」と仲裁に入った。エジプトのような国では、頻繁に見かける光景だ。

ところが、だ。

大人たちもエジプト人(アラブ人)、ヨーロッパ人、トルコ人、アルバニア人、チェルケス人など様々な人種がいた。

気づけば、少年二人は消えて、大人同士の衝突になっていた。そしてそれはなんと、広場まで広がる暴動に大きくなっていった。

そして、広場でたまたまその一団に鉢合わせした、イギリス領事が巻き込まれ危うく殺されそうになった。

暴徒はどんどん増え、激しさを増した。

しかし港に停泊中の、イギリス首相ウィリアム・グラッドストンが送り込んでいたイギリス軍艦は

「上の命令が出ていないから」

と動かなかった。

本国イギリスの命令なしでは絶対に何もするな、という発令が出ていたのだ。

アレキサンドリア市内の中にはエジプト軍が駐在していたが、こっちもこっちで

「カイロのウラビー陸軍将校の命令がない限り、動けない」

と介入をしなかった。

結局、その日は暴徒化したエジプト人に約150人の外国人(ヨーロッパ人)が殺された。

しかもこの騒ぎ混乱は一日では収拾がつかなかった。それでも両軍隊は動かなかった。

イギリス艦隊がようやくイギリス人居住者をアレキサンドリアから退去させ、次に艦隊を増強したのは、この約一ヶ月も経った後のことだった。

いちいち本国の発令を待たねばならなかったため、全て後手後手になった。

イギリス艦隊が動いた同年7月11日、

ついにウラビー陸軍将校の率いるエジプト軍と戦いが勃発する。

イギリス艦隊はフランスの援軍なしで、10時間半にも及ぶ砲撃をアレキサンドリア市内に向けて放った。ウラビーの軍は撤退した。

しかし、ここでイギリスのシーモア提督は、判断を誤る。

本当はこのまま、イギリス治安維持軍をアレキサンドリアの街に上陸させておくべきだった。

が、提督は読みが甘かった。ウラビーの退散で、もう問題は片付いたと油断したのだ。

ウラビーのエジプト軍との戦いでは、イギリス海軍の砲撃が、アレキサンドリアの街中の建物を破壊し火事を起こし、そして多くの一般市民の死傷者を出していた。

エジプト人の住民たちは完全にパニック状態に陥っていた。だから暴動、略奪、放火が悪化した。

アレキサンドリアの最も裕福地域は、イギリス人教会が建てられている領事館広場北側エリア、そして広場南側のフランスとギリシャエリア、北側のアルメニア人エリアだった。

この領事館広場エリア一帯を、暴徒化したエジプト人たちは襲った。

市は放火で炎上し店という店が略奪された。

宝石店のショーケースに陳列されていた宝石の空っぽの箱や、壊れた高級な時計が領事館広場で散乱した。

そして、その領事館広場から通じる全ての道路は破壊。ヨーロッパ人地区のほとんどが、次々に崩れ落ちる建物のために、通行すら出来なくなった。

ようやく、イギリスのシーモア提督らが駆けつけたときには、ア然としたという。あまりにも目に余る惨事だった。

死者数は多過ぎるため、正確な統計を出すことは結局不可能だった。

それでもイギリス海軍はアレキサンドリアの都市の黒ずんだ廃墟をどうにかこれ以上悪くしないよう悪戦苦闘し、略奪を阻止しようとした。

それだけではない。イギリスはイギリスなりに努力をした。懸命にトフィク副王の不安定な政府を支えた。

しかしすでに火蓋が切られている。エジプトは収拾がつかない混沌ぶりだった。

だから、イギリスはより大勢のイギリス軍をアレキサンドリアに上陸させた。

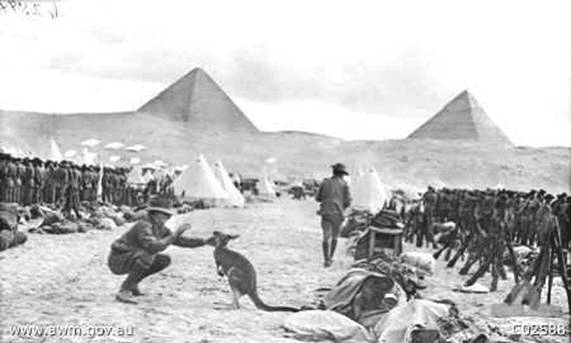

そしてイギリス陸軍大部隊(オーストラリア人やインド人の兵士も大勢加わっていた)は、事の主犯のオラビーを追う。

↑イギリス軍に加わったオーストラリア人兵士らがエジプトにつれてきたカンガルー!

テルエルケビールの戦い(しばしばテルエルケビールと綴られる)は、1882年9月13日、カイロの北東110kmにあるエジプトのテルエルケビールで戦われた。

アフマド・ウラビーの指揮下にあるエジプト反乱軍は、暗闇に覆われた行進に先立つ突然の襲撃で、ガーネット・ウォルズリー率いるイギリス軍に敗北した。

(※この時、コプト(エジプト人のクリスチャン)たちは、同じエジプト人だけど異教徒のモスリムたちに歩調を合わせるか、それとも外国人だけど同じクリスチャンのイギリス人たちの味方につくか...

これがなかなかややこしく、今日のモスリムとコプトのいざこざにつながります)

↑ウラビー陸軍将校を讃えるエジプト人たち

結局、そんな顛末で、このウラビーの反乱(またはオラビーのエジプト革命)によってエジプト独立を果たすどころか、

皮肉にも逆にイギリスにおけるエジプトの軍事占領とイギリス政府の強固たる監視が徹底されることになった。

ウラビーはスリランカのセイロン島に追放された。

イギリスは、二度とこういうめちゃくちゃな無秩序を起こさせない、というのを理由にエジプトの締め付けを強くした。そして1898年にエジプトでは英語が唯一の公用語になった。

ところで、イギリスがエジプトの占領にこだわった主な理由は、簡単に言えば英国のエジプトに散々落とした投資を保証するため、そしてスエズ運河を手放したくないという動機だった。

そのスエズ運河だが、名目上はそれまではオスマン帝国に属していたが、1914年には、かつての統治力を失いつつあったオスマン帝国とエジプトのつながりは終了する。

オスマンが消え、エジプトにおけるイギリスの支配力はますます強いものになった。

スエズ運河は"暴徒から守る"という言い分で、イギリス軍が駐在。事実上イギリスの管理に置かれた。

その1914年、第一次大戦が開戦した。

戦争中、イギリスによってエジプトの置かれた立場はこうだった:

1000万人のエジプト人が連合軍にほうり込まれ、パレスチナの砂漠で3万人以上のエジプト人死傷者が出た。シナイ半島では、エジプト軍はイギリス軍の護衛を強要された。

イギリス軍は飢えているエジプト人から、大量の農業生産物を徴収し、エジプトの家畜はタダ同然で買い取られた。

また、エジプト人は不当な法外な課税をかけられ、不当納税の強要もされた。

さらに言いなりにならないエジプト人知事は次々に解任された。

1919年、エジプトで反イギリス運動は過熱する。それを鎮圧するために、フランスも軍隊を送りこんだ。

しかし、イギリスとフランスの軍隊の差が歴然としてしまった。

フランスは軍事予算が十分になかったため、イギリス軍と互角になれなかったのだ。

なお、オスマン帝国は軍隊自体を派遣することができなかった。もう弱体化しきっていたのだ。

こうして、エジプトにおける"主人"はイギリスのみになった。

さて1922年、イギリス委任統治領パレスチナが成立。イギリスと国際連盟により、パレスチナへのユダヤ人移民が始まる。

これにはエジプトも憤然とした。

そしてこれら一連の流れを受け、その6年後の1928年、エジプトのイスマイリアの街でモスリム同報団が誕生する。

これは学校教師だった某エジプト人が、イギリス支配 下で悪化するエジプトの状況の改善をどうにかしよう、という意図もあって立ち上げた組織だった。

イスマイリア...

イスマイリアはスエズ運河の西側に位置しており、イスマイール副王から街の名前が付けられた。

ここは、かつてスエズ運河建設の本拠地で、その運河創始者である、フランス人のレセップスの住んだ家もある。

そし1869年11月17日、、今でも"史上最高に豪華な晩餐会ベスト10"入りするほどの、6000人もの各国の王族貴族セレブリティーが招待された華麗なる晩餐会はこの街で開かれている。

このイスマイリアの街で結成された、モスリム同胞団ー

社会の平等と正義を訴え、教育問題改善、そしてイスラム教のアイデンティティーを守ろう、というような考えのスローガンだった。

モスリム同胞団は、近年では2011年のエジプト革命の後、自由公正党を結党し、合法的選挙によって政権を掌握する。

しかし2013年エジプトクーデターにより権力を失い、

2019年にはバーレーン、エジプト、ロシア、シリア、サウジアラビア、アラブ首長国連邦の各政府からテロ組織としての認定を受ける。

1869年11月17日、

"砂の夢の迎賓館"での晩餐会が待つ、イスマイリアの街へ向かうユジェニー皇后は、

運航中のフランスの船"エーグル"(鷲)号の上で目を輝かした。広い雄大なスエズの運河を、多くのヨーロッパの船が次々に通る。

「生まれて以来、こんなに美しい光景を見たことがないわ!」。

つづく

"ああ、死ぬのは怖くないよ!だってそもそもさ、何のために生きているんだ? でも君はさ、人を殺すのは悪いことだと思っているんでしょ? 例えそいつが君から全て奪って、君を傷つけた奴だったとしてもさ。"

- アガサ・クリスティ、 (イギリスのエジプト支配時代の)1937年出版「ナイルに死す」より

“Oh, I'm not afraid of death! What have I got to live for after all? I suppose you believe it's very wrong to kill a person who has injured you-even if they've taken away everything you had in the world?”

― Agatha Christie, Death on the Nile

↑映画『イングリッシュペーシェント』。イギリス人から見たら、カイロの良き時代が舞台

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?