気象情報 コンピュータを用いた天気予報の方法について

コンピュータを利用した天気予報を考えることで天気予報の正しい見方をしていきたいと考え、このテーマを書きます。

これまでは、経験を基に天気を予測しました。

しかし、予測とは違う天気になったり、経験にない気象現象が起きるようになり、このままではいけないと言われるようになりました。そこで、物理学を用いて予測する動きになりました。

物理学にある基本となる方程式は、解析的に解を求められませんので、コンピュータを用いて大気現象を数値シミュレーション(数値予報)をします。

そのために、シミュレーションモデルを考え大気現象を再現します。ここでは、気象庁が使っている数値予報を紹介します。

数値予報とは、大気の状態をコンピュータの中で再現し、物理法則に基づいてシュミレーションする方法であり、以下の手順で行います。

ここでは、観測から予測までを扱います。

①観測

以下の観測機器から、気象データを採取します。

②解析

数値予報が完全であっても、初期値が正確でなければ予報は成功しませんので、客観解析と言われることをし、初期値を与えます。ここで客観解析とは、不規則に分布した観測データから、規則的な格子点での大気の状態を数値化して与える過程です。また初期値とは、三次元空間のすべての格子点で、ある時刻の観測データを基準とする気温、風や水蒸気量などの大気状態のことです。

③予測

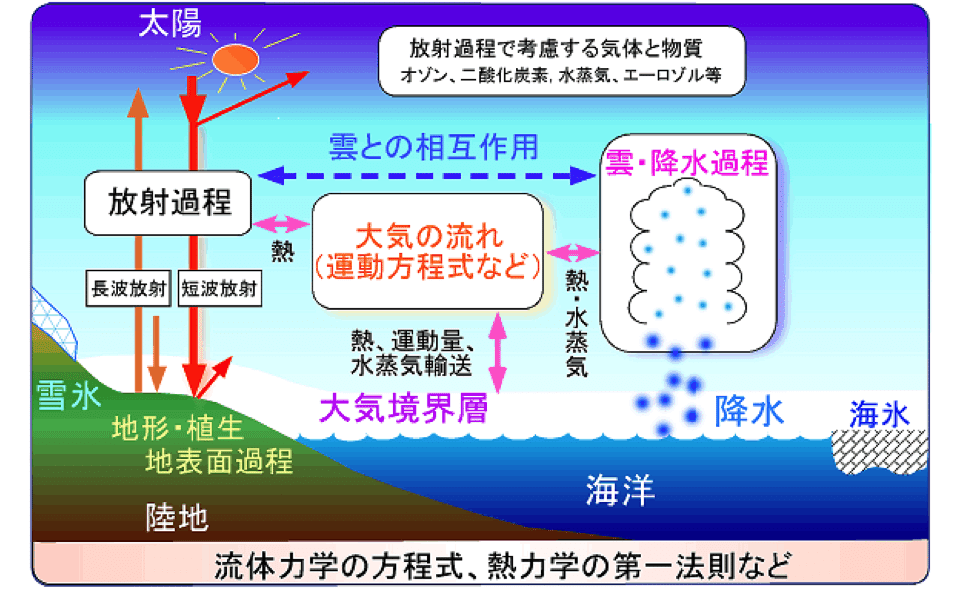

また、数値予報モデルはいろいろな物理現象が考慮されます。

その時に使う方程式としては、以下のようなものがあります。

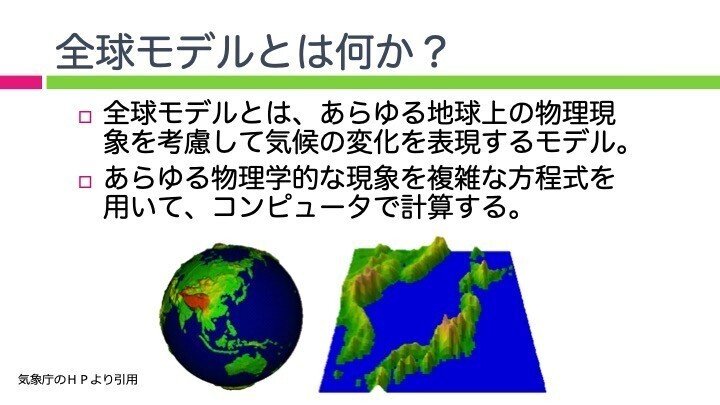

ここからは、数値予報モデルの1つとして全球モデルを取り上げます。

この全球モデルを使う理由は、以下のようになります。

規模の大きい気象現象(高気圧や低気圧などの動きなど)を予測にはこのモデルを使います。

週間予報の時間的スケールだと、他の地域の大気が日本の気候にも影響を与えるので、このモデルを使います。

全球モデルの特徴は以下のようになります。

・分布予報、時系列予報、府県天気予報

週間天気予報で主に使われる。

・格子点間隔は、20km

・鉛直層数は60層

・予報期間は約9日間

・計算回数は1日4回

全球モデルで数値予報をした結果が以下の通りです。

これは気象庁のホームページでも見られます。

http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/whitep/1-3-5.html

まとめ

数値予報は、コンピュータを使ってシミュレーションし、正確に天気予報をすることです。そのときに使うコンピュータのプログラムを数値予報プログラムといい、代表として、全球モデルがあります。

参考文献

岩崎俊樹「数値予報」 共立出版 1993年

気象庁のホームページ「http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/yohou.html」

岡村存「天気予報はどこまで正確にできるか」森北出版 1993年

時岡達志「気象の数値シミュレーション」東京大学出版 1993年

古川武彦、大木勇人「図解 気象学入門」講談社ブルーバックシリーズ 2011年

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?