年賀状×独楽×3Dプリンター=「?」 第二事業部、この解を求めよ。

こんにちはユタカ産業のOです。

皆様、以前書きましたこちらの記事にある動画はご覧になりましたか?

今年はお仕事がうまく"回る"ように願いを込めました。|株式会社ユタカ産業|note

弊社の第一事業部、第二事業部、第三事業部とそれぞれテーマを与えられて、それぞれが独自の独楽を制作しました。

上記の記事内にもある今年の年賀状のQRコードから、独楽競り合いの運試しゲームが公開されていますのでまだ試していない方は是非ご覧ください。

さて、今回の記事ですが、

第二事業部のテーマ「3Dプリンター」独楽担当として、制作話を当時の気持ちを交えて語らせていただきます。よろしければお付き合いください。

1、社長の指令

10月某日、いつもの会議室内。

ミーティングの中で社長がぽろっと出した年賀状の企画話がありました。

今年の年賀状はコマがいいかなーと思ってるんだけど、各事業部の独楽を作るの! 良くない? 第二事業部は、3Dプリンターかな?

え、3Dプリンターで、ですか? そうですねぇ…了解です、やってみます。

と私はその場で調子よく返事したものの、3Dプリンターで独楽を作るにあたって、改めてどうするかしばし考えました。

単調なコマのデータをそこら辺から拾ってきて、はいできました、ではだめだろう。面白くないし、社長を喜ばすことはできないはず。

しかし形を自分でデザインするのはかなりハードル高いし、コマの構造ってそもそもどうなっているんだ? それらしい形を作って回ってくれるのだろうか? 面白さと構造の成立の境界線を見つけられるのか? などと、考えれば考えるほど困難な課題に感じてくる…。

第二事業部は、3Dプリンターかな?

社長の言葉が頭の中でこだましました。

みんなどんな独楽だったら喜ぶか…、と私は椅子の背にもたれかかって天井を仰ぎました。

2、独楽はどうして回転が持続するのか。

まずは独楽の回転する構造に関して調べよう、ということで色々ネットから参考文献引っ張ります。

調べたところ、4つの要素で独楽が成り立っているようです。

・軸の先端部分の面積を小さくする(接触抵抗を減らす)

・空気の抵抗を受けにくい形にする(空気抵抗を減らす)

・重心の位置が回転軸の中心にあるようにする(重心の位置)

・中心部よりも外周部の方が重くなるようにする(回転の慣性を増やす)

引用元様サイト ↓

なるほど。

独楽という物は回転する上で計算が随所に散りばめられた数学的なアート作品、ということがわかりました。

そして3Dプリンターで自分で独楽を作って、ちゃんと回転してくれるのかという不安もより明確になりました。

3、形状のアイデア出し。

構造はなんとなくわかりました。それでは見た目のアイデアをとりあえず出していこう、ということでどんな形状だと面白いのかあれこれ考えます。

【私の頭の会議室】

・野菜、果物、アイスや可愛い物系の形だと人受けがよさそうでは?

➨ビジュアルは重要。でもなぜその形にしたのかの意味が説明できない。

・会社マークのユタカのロゴを回せばいいのでは?

➨重心が分かれているYの字が独楽として回っている姿が想像できない。回るような構造にしても、微妙な見た目になりそう。

案を出してはそれを否定する。会議室の席に座った私の分身たちが各々見解を述べていくも全員が納得できるものがなかなか出てきません。特に納得できる何らかのストーリーを独楽のデザインに入れたかったので、適当な形状では自分の許可が下りませんでした。

形の意味に理由ができず、理由があれど形にできず。

手を動かしながら何かいいアイデアがないか探しつつ、捨てたアイデアをどうにか活かせないか何度も考えつつ、と時間ばかりが過ぎていきました。じりじりと内側で焦ってきます。

アイデアを考えてはゴミ箱に投げることを繰り返した時、ふと正月のことを思った瞬間があり、その時閃きました。

鏡餅って…、

下台も角ばってて、重心比較的安定しているな。

じゃあ鏡餅回せばいいじゃん。

落雷が脳幹に落ちた気がしました。決定です。

頭の中で直感的にこれならいける! と自分でも納得していたので、少しコマの構造でてこずったとしても、ゴールまでのモチベーションも維持したままそこそこ良さそうな物ができそうだなという感覚がありました。

ハッピーニューイヤーを迎えたように頭の重たい霧が晴れたので、ここから先は私のターンです。すぐに物を作って検証に入ります。

4、データ作り。

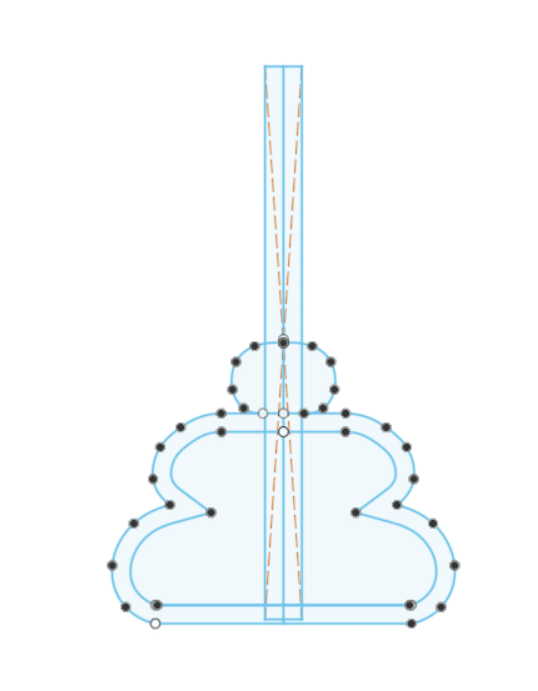

鏡餅の写真を眺めつつ、Fusion360で3Dデータを作ります。

鏡餅部分を着手。中は空洞で側面に薄い肉を持たせます。手回しの棒は内側一直線に芯として残します。形状はひとまずこれで様子見、と作成。

このスケッチを立体にします。

いいではありませんか。

続いて台を作りましょう。ここは独楽の回転接地面にがあるので、台の形をできるだけ崩し過ぎず、先端を尖らす必要があります。

そして忘れてはいけないのが構造。鏡餅はあまり空気抵抗なさそうなので大丈夫として、以下2点

・重心の位置が回転軸の中心にあるようにする(重心の位置)

・中心部よりも外周部の方が重くなるようにする(回転の慣性を増やす)

この2つは今回鏡餅独楽が回転を成立する上で意識する必要大です。

餅部分の内側に軸棒を入れたように芯を入れつつ、台の内側を空洞化して、外壁の肉を少し厚めに取り、質量の差をつけてなるべく回転するようにしてみました。

最後に台の下を尖らせて、

いいではありませんかッ。

完成です。いや、我ながらなかなかいい感じでできました。

ここまでデータを書いていた時には、正直早くプリントして回るのか実験したくてうずうずしていました。さぁ今すぐ出力しましょう。

5、3Dプリンターにて出力

それでは実際にプリントしてみます。

いいではありませんかッ。

なかなかに鏡餅とその台の存在感が醸し出されています。

さて問題は回るか否か…、果たして。

めちゃめちゃ回ってくれました。

最高で30秒程度回ってくれました。安堵の溜息が出るのと同時に、自分でデザインした独楽が回転していることに喜びが湧き上がってきました。

テンションが上がったので、寂しいボディに色を塗りました。

いいではありませんかッ!

下台とミカン、手持ちの部分はヘタと見立てて色を塗りました。

どこからどう見ても鏡餅そのものです。こんな可愛い独楽見たことがありません。ガチャで売れそうです。

私は自信をもってこの子を送り出しました。

6、独楽の制作で身についた力

今回3Dプリンター独楽の制作にあたり、CADや3Dプリンターのスキルよりも、「自分で何かを作り上げる力」が向上したかと思います。

単純なアイデアで止めず、最初どのような独楽を作ればよいか悩み、より良いゴールを探しながら自分のアイデアにダメ出しをして納得のいくものが作れた、という経験は自身の糧になったはずです。実際鏡餅を思いついた時、それがちゃんと回った時の喜びや達成感は、私の頭の中に確かな手応えを残しました。

どの事業部のどの部署にいても、自分で何かを作る能力、というものは必要で、それは時に物であったりシステムや考え方であったりと多岐にわたるかと思います。

取り組んだ先で何かを作り上げる力、それを今回の年賀状の独楽製作を通じて鍛えられたと実感しています。

…というわけで、今回の独楽製作にて第二事業部に課された年賀状×独楽×3Dプリンター=「?」の答えは鏡餅!でした。自分なりの答えが見つかったので、改めて取り組んでよかったと思います。

それではまた次回も、よろしくお願いいたします。

この記事の続きはこちらから↓