チーム力にこだわる。ユーザー理解とアプリ施策のプランニングと改善サイクル

はじめまして、株式会社マクアケの高橋優です。

アプリのマーケティングやプロダクト改善などをやってきて、最近はデータを扱った改善やチーム、組織開発などに従事しています。

このnoteはMakuake Advent Calendar 2021とモバイルアプリマーケティング

Advent Calendar 2021の5日目の記事になります。

こんな人、チームに参考になるかも&どんなアクションが有効か

新チーム、プロジェクト発足時

👉ドラッカー風エクササイズ

👉成功循環モデル

👉タックマンモデル

機能追加や撤退基準の検討(プロダクト成熟期)

👉BMLループ

👉効果検証ダッシュボード

チームで意識した3つのこと

登る山、目線を合わせる

チームの状態を共有する

共通の学び、知見の共有

登る山、目線を合わせる

まずはみんなでチームのロードマップを作成します。インセプションデッキを参考にして、下記を整理していきます。

チームコンセプト

我々はなぜここにいるのか

やること、やらないこと

状態目標とスケジュール

エレベーターピッチ

成功イメージ

メンバーの役割

スプリント計画

いきなり完全なものはできないので、まずは作成して何度もチームで話し合いながら修正を加えていきます。

実際にやってみて良かったなと思ったのは目標に対して自分たちが足りないこと、学ばなければいけないことが明確になったり、内容を共有することによって他のチームや部署に賛同してくれる人や協力してくれる人が少しずつ出てきてくれました。

インセプションデッキの内容は検索するとたくさん出ますが、本や記事をチームで読んだりするのが良いと思います。

チームの状態を共有する

はじめて一緒に仕事をするメンバーが集まってプロジェクトを進めていく中で、今どんな状態か。どんな状態にしたいかなどを話し合って認識を共有していきます。

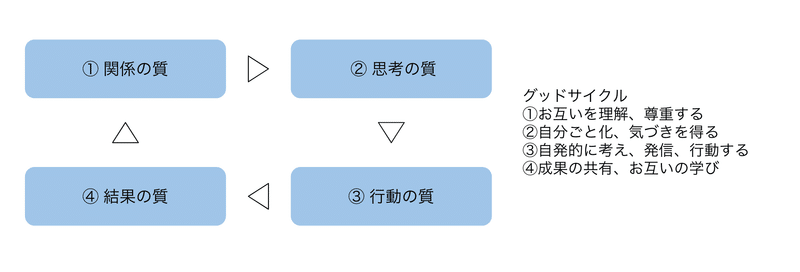

成功循環モデルについて話し合う

今までやってきたこと、好きなこと、得意なことなどを共有していきます。「この内容はこの人に相談しよう」や「あの人はこんなことが好きだ」とお互いの理解を深めていきます。業務やスキルの話が半分、趣味や最近の気になってるテーマなどが半分くらいだった気がします。

タックマンモデルについて話し合う

今、自分たちがどのフェーズなのか客観的にみていきます。Aさんは混乱期、Bさんは統一期と思っているなど個人個人で思っていることが違うケースもあるので、どうすればチームがうまく機能していくか、必要なことは何かを話し合います。

共通の学び、知見の共有

得意分野も経験もバラバラのメンバーが集まったので、共通の学びを輪読会を通して行ったり、週次LTを順番に回してお互いの学びを共有していました。

こちらの内容を参考にして、輪読チャンネルを作成して毎週実施していました。

ユーザー理解

チームを作り、共通の課題に向き合う準備ができたら次はプロダクト、ユーザーに向き合います。

ユーザーインタビューや分析の細かい手法は記載しないですが、「定性・定量ミックス」「鵜呑みにしない。ユーザーは答えを知らない」「事実と解釈を正しく分ける」あたりを意識して改善の方針やグロースの種をチームで話し合っていました。

ユーザーインタビューはこちらのnoteで説明しています。

プランニングと改善サイクルの一例

一定、成長期を終えると「たくさんリリースしても思ったように数字が伸びない」「施策の効果、因果がわからない」「積み上がったバックログの優先順位が決まらない」などを経験することもあると思います。

そんな時、こちらの本で紹介されている仮説検証プロセスのBMLループを参考にしてプランニング、振り返りを実施してみました。

BMLループとは、仮説から開発する内容を決め(Build)、プロダクトのデータを計測し(Measure)、データから学びを得て(Learn)改善を繰り返すサイクルになります。

リリースした内容のデータからどんなことが学べるか、検証したいことは何かを事前に考えながらループを回してくので、リリースゴールにならず、データを見てから更なる改善や学びを繰り返していくことができました。

最初は見様見真似でなんかこれ良さそうだね。といった感じで使い始めてましたが使いながらアレンジを加えて、BMLループの考え方をもとに効果検証ダッシュボードを施策単位で作成していくようになりました。

施策の背景、仮説、想定対象ユーザー数、観測KPIと目標値を記載します。

スケジュールクエリを作成して、日時更新でBIに描画して時系列データや相関のありそうなイベント数など定点観測していきます。施策を評価するKPIは多くても2つかなと思っています。全指標が改善する魔法のような施策はないので、回遊→登録→決済→定着→休眠などジャーニーの中で対応箇所を決めて考えるのが良いと思います。

「会員登録数が上がった!」「CVRがn%完全した!」といった結果だけではなく、「テスト結果との違いはどうか」「変更すると良いポイントはどこか」など想定との差分を把握して、学習し、改善に活かす。を行うようにしています。

おわりに

優れたプロセスや型ももちろん大事ですが、最後はチームや人の関係性がとても良かったなと思えた活動でした。学習し続ける組織を目指して、本職ではないメンバーが集まって学びながら新しいことをやり続けることができました。

これからも色々新しいことに取り組んでいこうと思います。

いろんなポジション応募してると思うので、気軽にお話ししましょう〜

がんばるぞい💪