あいだをつなぐ生態系図解(随時更新中)

こんにちわ。渡辺です。

あいだラボの探索・実践ラボの小林さんと制作している「生態系図解」の型が出来てきたので、これまで制作してきた3枚を振り返り、今後の展開についてもまとめようと思います。

図解に使用しているイラストはもちろん、私のライフワーク「農民イラスト」のイラスト素材です。

図解しているのに、それをさらに解説して理解を深めようという記事です。笑

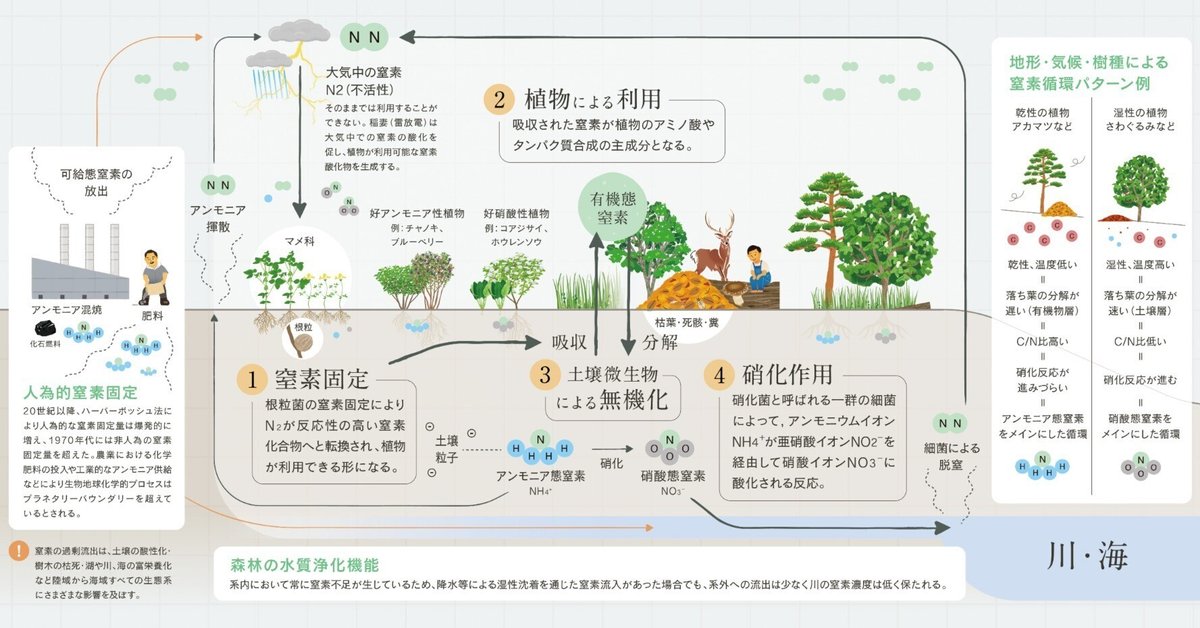

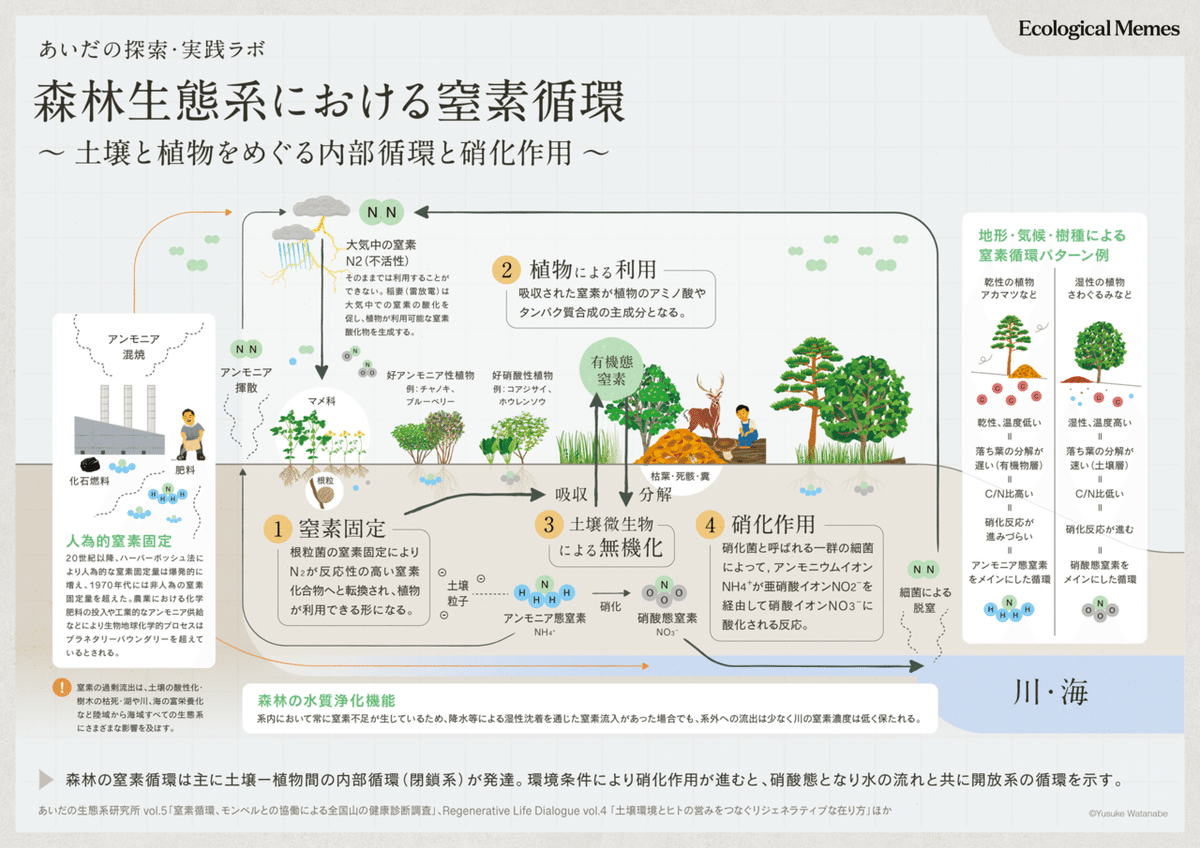

森林生態系における窒素循環

まず今回の記事のカバーにしている図解です。

この図解の主役は窒素!

窒素は、植物の成長にとっても重要です。私たちが普段いただいている野菜も窒素を栄養にしています。

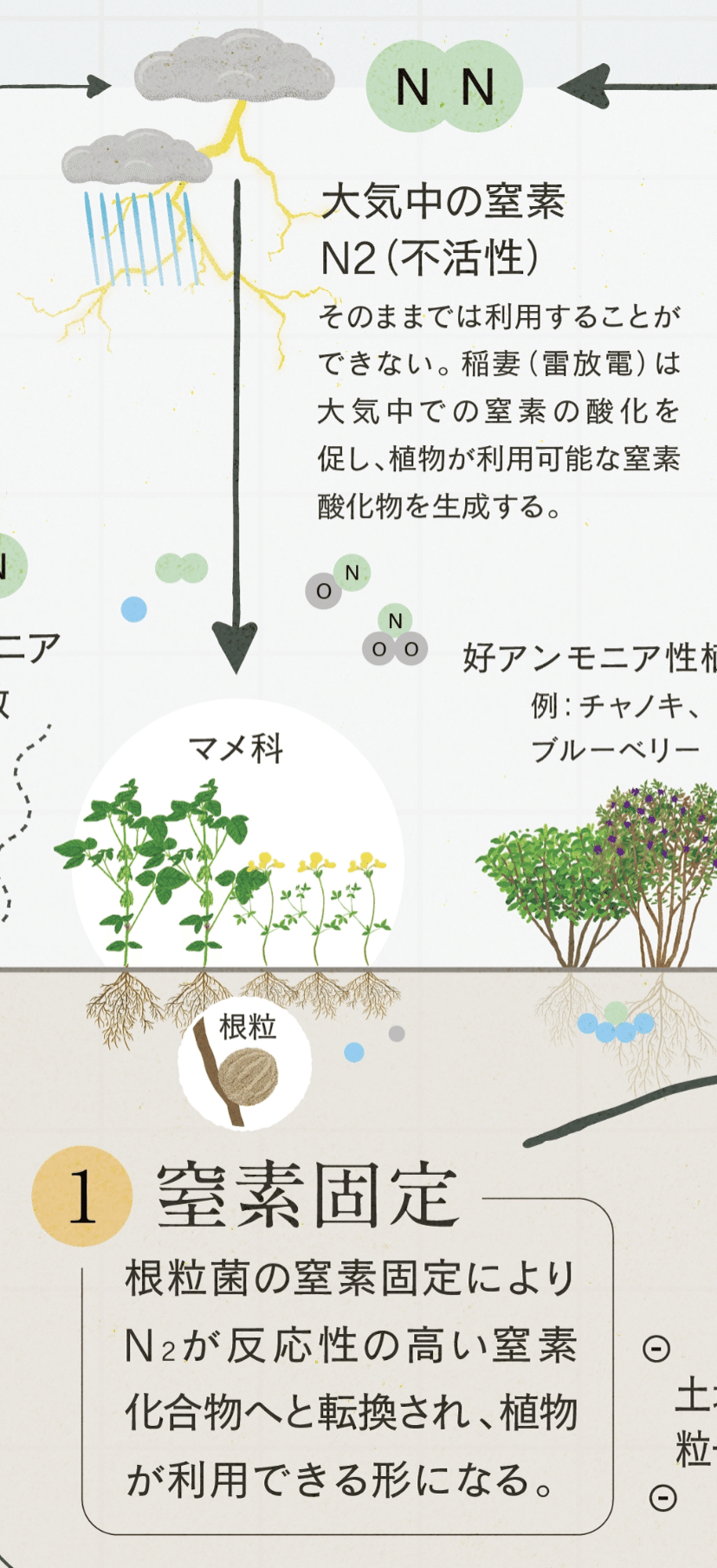

大気中の窒素

空気の約8割は窒素ですが、空気中の窒素は安定(2つのNが離れない状態→不活性で植物が利用することができない。)しています。

そのため、まずはじめに酸化や窒素固定をしてくれる現象や媒体が必要になります。

窒素化合物への転換

大気中の稲妻による酸化もこの循環においては大切な要素です。稲妻が多い年は豊作になるというのは本当なんですね。

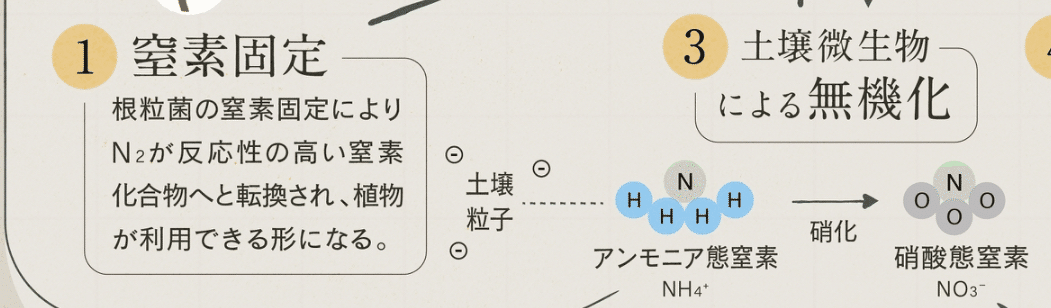

地表では、根粒菌と呼ばれるマメ科などの植物の根についている菌が安定した窒素を窒素化合物へと転換させます。すると、アンモニア態窒素(+)や硝酸態窒素(-)などが出来上がり、土中に溜まっていきます。

植物による利用

そして、土中に溜まったアンモニア態窒素と硝酸態窒素は植物に利用され、分解され、再び無機化され、再度植物に利用されます。

地形・気候・樹種による窒素循環パターン例

ここの循環については、環境の違いによるいくつかのパターンがあります。

好アンモニア性植物と好硝酸性植物

ちなみに、植物にはアンモニア態窒素を好む植物と、硝酸態窒素を好む植物がいます。

窒素不足と水質浄化

しかし、ここの循環が無限に続くわけではありません。植物や微生物の活動や成長に使われる分はどんどん減っていきます。さらに、硝酸化作用によって硝酸態窒素になると水に溶けやすくなり、川や海に流れていきます。そのため、森林生態系内では基本的には窒素不足の状態になっています。

つまり、「窒素固定・酸化→利用→無機化→硝酸化→脱窒・アンモニア揮散→窒素固定・酸化」の大きな循環が、窒素不足につながり、窒素の過剰な流出を防ぎ、水質浄化につながっているのです。

人為的窒素固定

しかし!

「なるほど〜」で終わらずに、ぜひこちらにも注目!この循環には「人為的窒素固定」が関わってきます。

これからは、こういった自然のシステムに自然と入り込めるような技術の進化や暮らしの実現に期待したいです。

では、今日はここまで。

この記事は、どんどん上書きしていきますので、残り2枚の振り返りとその後の展開も気になる方はぜひチェックしてください。

菌類ネットワークから見るあいだの生態系

〜 きのこの森林生態系内での役割 〜

2枚目の主役は、菌類!

菌類は動物でも植物でもない、バクテリア(細菌)とも違う生物です。現在知らている菌類は約9万7千種。しかし、推定総数は150万種とも言われ、昆虫に次いで地球上で2番目に多様な生物群だそうです。

日本の食文化にとって重要な「こうじ菌」は私たちにとって身近な菌類ですね。この図解では主に「きのこ」に焦点を当てています。

ナラタケ、ギンリョウソウ、ベニタケ、マツタケなど、森林に生息する菌類たちによってつくられているネットワークが、他の動植物とどんな関係なのか?4つのポイントで紹介しています。

餌資源としての菌類

まず一つ目。きのこは私たちだけではなく、他の動物にとっても大切な餌資源になっています。

リス、シカ、昆虫なども私たち同様にきのこを餌にしているようです。

共生者としての菌類

2つ目。菌類は、樹木や菌従属植物と養分のやりとりも行なっています。

腐生菌(樹木や落ち葉が腐ったものや堆肥などから発生する菌)のナラタケからツチアケビに向かって、「片利共生」の矢印が伸びています。これは、樹木や落ち葉の栄養がナラタケから伸びる菌糸を伝ってツチアケビの栄養にもなっているということ。同じように菌根菌(菌根菌は植物の根に共生して生育する微生物の総称)のベニタケからも片利共生の矢印が伸びています。矢印の先にいるギンリョウソウという植物は、光合成が不要になり真っ白になってしまった面白い植物。ヒモのような植物ですね(笑)。

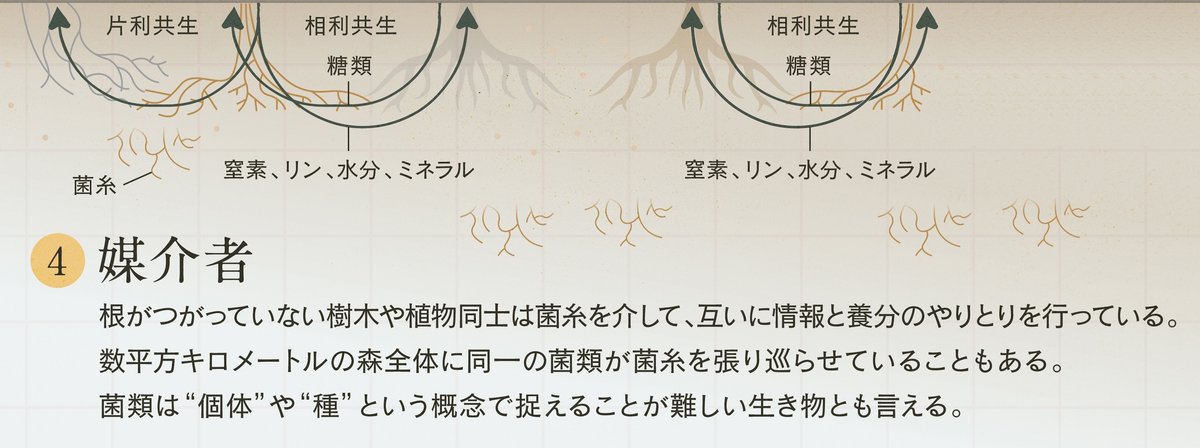

ベニタケからは、コナラに向かってまた別の「相利共生」という矢印が伸びています。これはツチアケビやギンリョウソウなどの「菌従属栄養植物」との関係とは違い、菌糸と根が互いに栄養を供給し合っている関係になります。根からは「糖類」、菌糸からは「窒素、リン、水分、ミネラル」が補われているようです。

マツタケなども同様にきのこの一種ですが、これは名前のとおりマツと相利共生の関係にあるきのこです。この関係においては、マツタケ菌がアカマツの生育を助け、乾燥耐性も高めているようです。

分解者としての菌類

続いて、分解者という役割。

先ほどのナラタケのように、きのこには朽木や落ち葉を分解する役割もあります。きのこが4億年〜5000万年前に誕生したことで、朽ちた植物の分解がはじめて可能になり、地球上の炭素循環が大きく変化したそうです。

きのこが誕生しなかったらどんな地球になっていたのか?枯葉や巨木、市街などが分解されずに森に溢れている環境になっていたかもしれません。ちなみに、私たちが使っている化石燃料の石炭は、植物が堆積して地中に埋没し、長期間にわたる自然の作用(地圧や地熱)によって、炭素分の豊富な可燃性の岩石状の物質となったものです。石炭が有限なのも、きのこの誕生に関係があったのです。

媒介者としての菌類

最後の役割「媒介者」。

先ほどの共生者としての説明でも述べたとおり、菌類の菌糸は様々な植物と共生関係にあります。この「菌糸」の存在が森林にとってはとても重要で、この張り巡らされた菌糸は、植物から植物への栄養のやりとりにも使われているようです。数平方キロメートルの森全体に同一の菌類が菌糸を張り巡らせていることもあるようです。

あいだの探索・実践ラボはこちら

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?