【実況する美術鑑賞#39】作者不詳「彦根屏風」 【毎日60分で1記事】

名画を鑑賞して実況しながら、毎日1時間でnote1記事作っています。

<ルール4.0>

・なんとなく知っているけど、よく知らない作家作品を一つ選ぶ。

・作品を3分鑑賞しながら実況し、文字起こしする。

・15分を目安に作品について調べる。

・必要あれば再度作品をよく見る時間をとる。

・5分で調査の結果なども含めて再度鑑賞実況し、文字起こしする。

・30分を目標に文字起こし内容を編集する。

・上記の作業を1時間で完成させNOTEの記事にする。

・ほぼ毎日続ける。

・名称を【実況する美術鑑賞】作家名「作品名」【毎日60分で1記事】とする。

(2021.9.23改定)

では、まず作品を3分鑑賞して、発見したことを書き出します。

今回の作品はこちら

・3分の鑑賞で気づいたこと(今回は5分に延長)

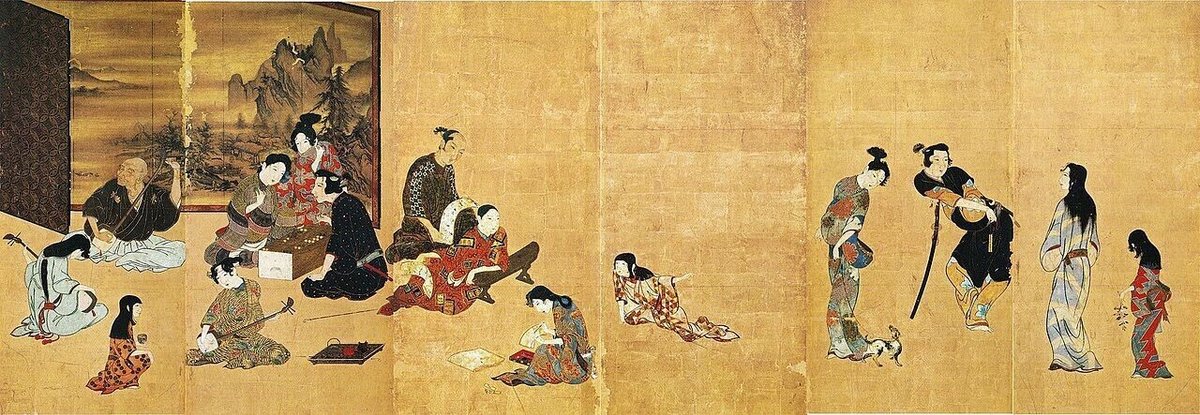

今回も屏風絵ですね。面の分かれ目が六つあるので、これまで見てきた屏風パターンだと、もう一つ対になる屏風があるのかもしれません。

右側の方の刀に寄りかかって変な立ち方・・ジョジョ立ちみたいなことをしてる人ってのは、どっかで見たような感じがありますが・・ちょっとその辺から見ていきましょうか。

周りには女性達がいて、お話ししてるのかなぁみたいなところですね。変な立ち方してる人と向き合ってる女性は、にこやかに話してるんですが、右側にいる小さな子供のような人は、下を向いてその話には入ってない様子で、花みたいなものを下げます。

そして、その変な立ち方の人の左側にいる女性は、犬の散歩ですかね、首輪を付けた犬を連れてます。すごくこだわりの文様が入った衣装を着ていますね。細かい模様が・・

でも、よく見ると今話した四人は皆それぞれすごく着物の柄とか色合いがかっこいい。変な立ち方してる人と談笑してる女の人の帯もすごい細い紋様が入ってます。小さい子供みたいな人も赤地に稲妻みたいな大胆な模様が入っていたりとかして・・

この変な立ち方の人は何でしょうね・・芸人さん・・大道芸人とか、そういう普通じゃない職業の人みたいな・・そんなことを表しているんでしょうか。あと髪型もね人によって色々バリエーションがあるなっていう感じもしますけど・・

そのまま左の方へ進んでいくと、読み物?書き物をしている女性みたいな人と、その右側で向こうの方で何かやってるよっていう風に指し示してるような・・そんな女性もいます。

さらに肘掛に肘をついて、読み物を手に持った人もいます。この人の服にはたくさん漢字が書いてありますね。その人の後ろにも読み物を持った人がいて、この人の着物の柄も独特ですね・・この屏風に描かれている人の全体的な服の柄から、完全な和風っていうよりかは、南蛮渡来とか、後は中国とか海外の色んなものがちりばめられているような気もします。

そして一番左の方はですね、囲碁のようなもので遊んでいる人がいたりとか、三味線を弾いている人たちもいて・・お稽古ですかね。弾いてる年齢にかなり差があったりとかして・・こちらを向いてる坊主の人は琵琶法師ですかね・・まあ琵琶じゃなくて三味線だから違うけれど、片目を瞑っている様に見えるので、もしかしたら盲目でこういう演奏を商売にしている人なのかもしれません。

ここにも小さな子供みたいな人がいて、その子は器、湯呑みたいなものを持ってますが・・ガラスの器っぽいですね。社会の教科書に出てくるギヤマンの・・ガラスっぽいもののような気もしますし・・でも周りにいる人たちが遊びみたいなことをいっぱいやってるので、チンチロリン、サイコロ賭博に使う容れ物を持ってるようにも見えます。

あと気になるのは、屏風内屏風みたいなのが左の方にあってですね、山水画っぽいものが描かれているんですが、どういう風景なのかはちょっと判別し難い・・山の中に建物や人が描かれてるんですが・・もしかしたら描かれた画題が有名な、一般に知れたものなので、あまりでかでかとは描かれてなかったりとか、人で部分が隠されているのかもなっていう感じがします。

屏風の左の方は折りたたまれているのも意味深ですね。屏風の裏側を見せたかったのか、もしくはあえて隠すことで何かメッセージがあるのか・・そんなところが気になりました

・作品・作家について

作者不詳

「彦根屏風」1629~1634年

参照

・さらに5分の鑑賞で考えたこと

彦根藩に伝えられたために「彦根屏風」と呼ばれる屏風で、作者はよく分かっていない作者不詳の作品だそうです。

この屏風を所蔵している彦根城博物館に、ものすごい高解像度の画像が見れるところがあるんですけれども、これで見るとね・・すごいですね。服の文様がめちゃめちゃもう想像してたよりもだいぶ細かったですね。もう一層複雑なレイヤーがあるという感じで・・どの服も相当こだわって描かれてるんだなぁと思いました。

情景としては、当時の風俗の様子を描いてある屏風なんですけれども、場所として遊郭だった場所がモデルになっていて、女性達は遊女たちで、遊んだり、嗜みとして三味線を教えてもらったりとか、恋文を書いたりとか、そういう様子らしいです。

男性はお客さんなんじゃないかとか、かぶき者だったんじゃないかみたいな説があります。真ん中にいる肘をついてる人が女将さんで、後ろにいるのが店主だったんじゃないかみたいな、遊郭の様子を描いたんじゃないかっていうことでした。

ただ、当時だんだん遊郭自体が衰退していくような時代だったそうで、こういう情景が懐かしいなあというような気持ちで描かれたんじゃないかなっていう説もあって、「悲しい」とか「どこか切ない感じ」っていうのがいくつか解説文に見られたんですけれども、個人的にはそこはあまり感じなかったですかね・・

そう言われてみれば、顔が見えてない人達っていうのは若干そういう切なさみたいなのが・・多少あるかなっていう感じはするんですが、人の顔も相当細かく豊かに描かれていてですね、かぶき者と談笑してる様子なんか結構楽しそうな感じもあって、そこまでで寂しさ、悲しさみたいなのはあまり僕自身は感じなかったかなって思いましたね。

あと中国の知識階級が嗜むとされる「琴棋書画(きんきしょが)」っていう4つのものがあって、それを琴=三味線、棋=すごろく(僕は囲碁だと思ってました)、書=恋文、画=山水画、という風に当時の風俗に置き換えられているっていうところも意識してあるんじゃないからって解説に書かれてました。でもそうすると、琴棋書画は屏風の左の方だけで、この右側の・・かぶき者たちの感じってのは何なのかな〜と。

全体がキンキラキンの金屏風で、背景が全部金一色なんですが、解説を読んで初めて気付いたんですけど、右側は人が立っているし、犬の散歩してるし野外っぽいんだけども、左の方ってのはみんな座ってて、室内に場面が切り替わってるんですね。

全然そこを意識してなくて・・まあ言われてみれば確かに同一の空間として描かれているけれどもどうなんだろうなって思ったし、別の解説で座っている人たちも履物履いていないので、これは室内とも限らないんじゃないかって説もあったりするんですけど・・

よくよく考えたら、立ってる人と座ってる人たちが何の画面の切り替わりもなく描かれているっていうのは、頭で考えると変なんですけど、言われないと普通にそのまま見てしまったなあというのが解説を見て驚いたと言うか、印象的でした。

あなたにはどう見えましたか?

また次回!

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?