鬱が公務災害認定されるまで1年半 官僚やめました

20代官僚の退職、6年で4倍超 河野氏「危機に直面」|日経新聞|2020年11月19日

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO66442380Z11C20A1000000

少し前にこんな記事が話題になりました。私もこのうちの1人です。

私は環境省の仕事がとても楽しく、辞めたくありませんでしたが、仕事を続けられないほどの鬱になり、官僚を辞めました。

単に残業時間が長かったから追い込まれてしまったのではなく、

鬱の診断後も、あまりに杜撰な扱いを受け続け、ひとりの人間としての尊厳を保つことができなかったことで精神的な限界を迎えたと思っています。

このnoteでは、私が鬱を公務災害として申請し、それが認定されるまでの経緯を書くことで、国家公務員の労働環境について、単なる長時間労働という観点からではない問題提起をしたいと思っています。

結果として公務災害に認定されたことには驚きつつもほっとしていますが(この程度の残業時間で病む人をいちいち公務災害認定していたら人数が多すぎて補償が大変なことになるので、多分認定されないと思っていた)、

認定されるまでの過程にあまりに時間がかかりすぎ、その間満足に生活水準が保てないということが起きてしまうのは、一緒に働く職員を人間として大切にしていないからとしか言えないのではないかと思います。

※私は担当の方個人を責める気は全くありません。もし担当の怠慢なのだとしたらその人を放置する組織が悪いと思いますし(まあ少しは反省して欲しいですが)、担当が怠慢でないのにこうなってしまうのだったらなおさら組織が悪いと思っています。

キャリア官僚になる=激務であること自体はわかっていて就職しているのもあり、ある程度の激務は仕方ないと思っていますが、

心身を壊し、経済的に自分1人では生活を維持できない状態になっているにも関わらず、遅々として支援が進まないのはあまりにひどく、人間としての尊厳を踏みにじられていると思ってしまいました。

時間が経っているのもあり、私が経験したことや思ったことの全てを伝えるのは難しいですが、少しでも共感をいただけたら、そして、組織が変わるきっかけになったら嬉しいです。

書いていたらとても長くなってしまいましたが、お時間あるときに流し読みしてください。

1. おおまかなまとめ

2019年2月、私は突然出勤できなくなりました。

朝起きて、着替えて、化粧までしたのに、どうしても家を出ることができず、泣きながら職場に休む旨電話しました。

そこから2週間有給休暇を使って休み、そのあと1ヶ月ほど出勤しましたがやはり限界を迎え、2ヶ月半休職。休職の時の診断名は鬱状態でした。

その後復帰と同時に異動させてもらい、数ヶ月働きましたが、徐々に出勤できない(家を出ようとすると涙が止まらないなど)日が増えていき、体調も目に見えて悪化。10月からまた休職。

周りの人たちはとても良くしてくれましたが、信じられないこと(本筋からずれるのでこの記事では書ききれませんが)がたくさん起き、もう「環境省」という言葉を聞くだけで涙が出てくるという状態にまでなったためもう無理だと判断し、2度目の復職は迎えずに2020年2月末に官僚を辞めました。

その間、休職や医師の指導で残業禁止の期間があり、残業代がつかず、収入が基本給だけになったことで激減し(手取りが月14万円台になった)、

それでもほぼ毎週、1万円前後の医療費(心療内科受診+投薬)が必要だったので貯金もどんどん減って困り果て、

国家公務員災害補償制度でせめて医療費くらいはなんとかならないだろうかと思い、2019年11月に公務災害認定のための申請を行いました。

参考

人事院 国家公務員災害補償制度について

https://www.jinji.go.jp/saigaihoshou/01_shimkumi-syurui.html

人事院 精神疾患等の公務上災害の認定について

https://www.jinji.go.jp/kisoku/tsuuchi/16_saigaihoshou/1611000_H20shokuho114.html

結論だけ言うと、1年半以上経過した2021年6月23日、公務災害認定の通知が来ました。

精神障害による公務災害が認められるか否かの判断に1年半以上の歳月がかかる中で、とてもフルタイムで働けるような心身の状態ではなかったため生活費や医療費が足りなくなり、家族からお金を借りながら、なんとか生活してきました。

※なお、主治医の診療内科医によると、通常、精神障害に係る労災は4〜5ヶ月で認定/不認定の判断がされるそうです。

※認定はされたものの、2021年7月8日現在、まだ一切の補償はされていません。

もし私に頼れる家族がなければ、外部から借金する、生活保護を受ける等の手段しかなく、健康を取り戻して自立して働くにはもっと時間がかかったことと思います。

私はたまたま頼れる家族がいたし、障害者手帳を取得し、自立支援医療費制度も利用できるようになったため結果としてなんとかなりましたが、それは運が良かっただけだと思います。もしそういった後ろ盾がなかったらと思うと本当に怖いです。

このあと、私が経験したことを細かく記録しようと思います。

「これは流石にひどい」という気持ちに共感していただける人がいたら幸いです。

そして、官僚の友人たちは、これを読んで、自分の人間としての尊厳、配慮されるべき事項、守られるべき権利が蔑ろにされていないか、自分はこのままここにいていいのかということを一度立ち返って考えてもらいたいです。

2. 公務災害の申立てから今までの経緯

2-1. 公務災害の申立て内容

2019年11月7日

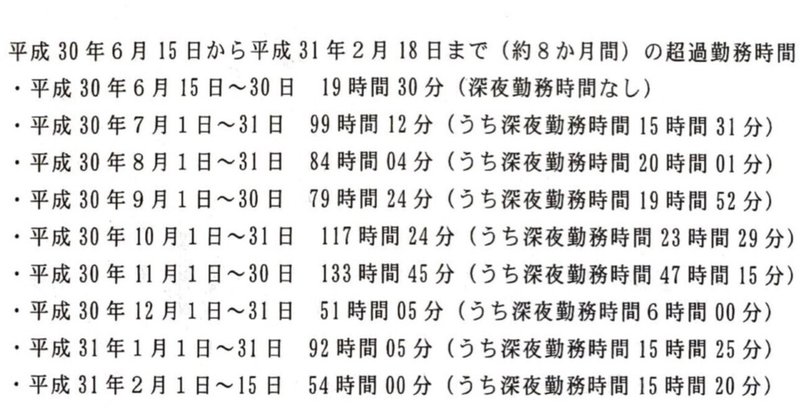

以下の画像の通り申立てを行いました(個人名等は黒塗りしています)。

私が精神的に辛かった要因は残業時間だけではないとは思うのですが、明確なパワハラ等があったわけではなく、残業時間以外の要素は立証しづらいことが予想されるため、要因を残業時間のみに絞って申請を行いました。

ここからは、申立て後の経過を箇条書きで記載します。

2-2. 申立て直後 2019年11月

・「あなたが着任してから超過勤務簿を作成していないので、今から遡って作成するので印鑑を押してもらえるか」と言われる。(びっくりー!!苦笑)

実態と乖離した書類が作成されるのは明白なので、書類をさかのぼりで作成するのは構わないが、押印は拒否すると伝える。

・それ以来音沙汰なし

実際の勤務時間記録は日々各職員が出退勤帳簿で管理していますが、それとは別に超過勤務簿というものがあります(正式名称かは不明)。

超過勤務簿は給与計算等を行う職員が作成しており、残業実績とは直接の関係性はありません。残業代は超過勤務簿の実績をもとに支払われます。

なお、今は河野太郎大臣の改革により残業代が全額支払われるようになったため、おそらく出退勤簿と超過勤務簿の記載が一致しているのだろうと思いますが、当時は一致しておらず、予算の中で支払える残業代に収まるように給与計算を行う職員が数値を決めていました。

各職員は、給与計算担当職員によって決められた残業時間が記載された超過勤務簿に押印する(=その時間以外は好きで残業していたと正式に認める)ことで、書類上正式な残業時間が確定され給与に反映されます。

2-3. 2020年2月 退職

・公務災害に関する音沙汰はないままだったが、2020年2月末で正式に退職。

・退職時に、公務災害の対応がどうなっているか聞く。(「確認する」という感じの回答で、明確な答えはいただけず)

2-4. 2020年3月 少し動き始める

・3月4日、公務災害の審査にあたり、かかった医療機関のカルテが必要と連絡がある。

11月から4か月間何してたの?というツッコミは置いておきます…

「カルテの開示の要求は環境省から直接行うため、本人から医療機関に、『私は環境省へのカルテの開示に同意しています』という旨伝えてほしい」とのこと。

・翌日の3月5日に、今までかかった全ての医療機関(3つの心療内科)に電話して、その旨伝える

・その電話で、2つの心療内科から

「通常の労災だとカルテをそのまま開示するのではなく、治療についての報告書のフォーマットがあって、それに医師が必要事項を記入して提出するのが一般的(カルテは専門用語が多く審査に適さないためと、治療に直接関係しないメモなども残っているので、誤解が生まれる可能性があるため)なので、フォーマット等がないか確認してもらえますか?」と言われたので、その旨その日のうちに環境省宛に質問。

・4月8日ごろ フォーマットはなく、カルテの写しを提出することにしているとの返答あり。

2-5. 2020年4月~5月 カルテ開示に関連して

・4月13日 心療内科の一つから、「昨日環境省からカルテ開示の打診があったのだけど、環境省から聞いていますか?」という改めての確認の電話がある。

・病院の判断で、カルテ全部開示ではなく、報告書を作成してくれることに。

※1つの病院(現在の主治医)は、「単に報告書を出すと言っても、どういう事項に対して報告をしてほしいのかわからないと書きようもなく、一般的には聞きたい事項をまとめた照会書がくるもの。照会書がほしい」とのことだったので、その旨環境省に伝えました。

・5月1日 環境省から病院へ、照会書が届く。

・5月22日 最後の1つの病院が報告書を提出し、全医療機関からの報告書/カルテの提出が完了。

・報告書が到着したという連絡もなく、そのほかにも一切音沙汰なし。

このとき、一般的に精神障害の労災認定/不認定の結果が出るまではどれくらい時間がかかるものか医師に聞いたところ、4〜5ヶ月とのこと。

報告書提出から半年くらいで回答がなければ催促しようと思っていました。

2-6. 2020年11月後半 主治医の報告書提出から半年後

・2020年11月に担当医に聞くと、「5月に報告書を出して以来、追加の問い合わせなども含め、環境省や人事院から全くコンタクトはない」とのこと。

審査が進んでいるのか心配だったので、環境省と人事院に問い合わせ。

・夫を経由して環境省に進捗を聞いたところ、「環境省として出せる資料等は全て出しており、人事院からの回答を待っている段階。進捗は人事院でないとわからない」とのこと。

・それを受けて人事院に、公務災害の申請の処理の進捗を問い合わせ。「審査は進めているが、本件に係る事務は全て環境省が担当しており、問い合わせは全て環境省にしてほしい」とのこと。「環境省は人事院の回答待ちと言っている」と伝えたが、全て環境省に問い合わせてほしいとのこと。

前述の通り、病状に関する報告書を提出して以来、主治医に一切質問もせず、半年間なんの審査をしていたのかは未だに大きな疑問です。

・再度環境省に、「人事院には環境省に全て聞くことと言われた。申請から1年経過するが、進捗はどうなのか。何がボトルネックとなり止まっているのか。」と問い合わせたところ、以下の回答がありました。(努力してくれているのはわかりますが、内容としては実質無回答でした。)

・その後音沙汰なし。

2-7. 2021年2月28日 認定決定の速報

・唐突に、公務災害が認定されることが決まった旨連絡がある。そのとき、「これから正式決裁に入るため正式な通達は3月中くらいには届くだろう」という旨伝えられる。

・その後音沙汰なし

2-8. 2021年6月23日 正式連絡が届く

・仮決定の連絡から約4ヶ月経過して、公務災害の認定通知書が郵送で届く。

・補償の申請方法や申請書の記載方法についての細かい事項でわからないことがあったので、その日のうちに問い合わせ。

※7月9日現在、回答はまだ来ておらず、申請方法がわからないためまだ申請できていません。

3. これまでの経緯を振り返ってまとめ

ここまで起こったことを書いてきました。

読んでいただければわかる通り、申請から今まで1年半以上、基本的に音沙汰なし期間で占められています。

この間も当然、心療内科での治療は続いているため医療費が必要で、2020年3月からはパートタイムで働いていましたが、心身ともにフルタイムで働ける状態ではなかったので、家族にお金を借りながらなんとか暮らしていました。

3-1. ここまでの話を踏まえた問題提起

官僚の労働環境に対する問題提起は、その多くが残業時間の長さ、とりわけ国会待機という無駄な残業(と言いますが、本当に暇しながら待ってる人はほぼいないと思います。国会対応を待ちつつもみんな仕事してます)に対して行われていることが多いです。

でも私は、残業時間の多さは、官僚が病んで辞めていく原因の1つの要素でしかないと思います。

根本的な問題は、私の状況を知っていて平気で1年半も遅々とした対応しかしないことを良しとするような、

働く人として/人間としての尊厳を守る文化が全くないことだと、在職時のさまざまな対応でも思いましたが、公務災害申請を通してさらに強く思うようになりました。

※なお、本筋から逸れるので書きませんでしたが、私の場合地方事務所勤務だったため、公務災害申請で記載した残業時間のうち、国会対応で残業している時間はほぼありません。もしあってもトータル1〜2時間くらいです。

公務員は災害時など、ある程度自分を犠牲にして国民のために働かなければいけないときがあります。だから労働基準法適用外なのは仕方ないと思いますし、私自身、心から国民のために働いていました。

でも、公益のために激務なのは仕方ないとしても、仕事が原因で心身が不調をきたしている際にもずさんな対応しかされなかったら、自分の心身の安全はどこで確保すればいいのでしょうか。

有名なマズローの欲求5段階説で例えることにします。これは、心理学者マズローが、以下の通り人間の欲求を5段階に理論化したものです。

出典:study hacker|マズローの欲求5段階説とは? 知っておくべき心理の法則|https://studyhacker.net/maslow-hierarchy

当時の私や官僚の多くは、生理的欲求(睡眠欲、食欲など)は長時間労働で満足には満たされていないことも多いですが、第二段階の安全欲求(安心・安全な暮らしへの欲求)も満たされておらず、もはや人間としての尊厳が確保されていない状態になっていると思います。

優秀だったはずの人たちが失意のうちに霞ヶ関を去るのを防止するためには、もちろん残業時間を削減する、働きに見合った給与を支払う、育休を取りやすくするなどといったアプローチでの取組も大事ですが、

まずはマズローの低次の欲求を満たせるように、職員を人としてお互いに尊重する文化を醸成することが一番最初に必要ではないでしょうか。

正直言って、私の大切な友人や家族が今も国家公務員として働いていると思うと、ずっと人質を取られているような気分です。

組織文化が十分に変わらない限り、優秀な後輩が官僚になりたいと言っていたら、多分私は止めてしまうと思います。

それは国にとっても社会にとっても大きな損失だと思うし、あんなにやりがいのある仕事をする機会を失ってしまうことは個人にとっても大きな損失だと思います。

不祥事もたまにありますが、ほとんどの人は本当に国民のためを思って官僚をやっていると思います。その人たちが、安心して官僚を続けられる組織となることを切に願っています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?