どんなに勉強しても、読書習慣がないと意味がない!?

若者の読書離れが叫ばれていますよね。

先日、ショッピングモールのフードコートを訪れたとき、ある中学生グループがいました。

男子3名女子3名でした。

彼らは休憩していたようです。

談笑しながら、スマホを触っていたのですが、5人がスマホでゲームをしていました。

そして残る一人は、本を読んでいました。

読書していた彼は、多分スマホを持っていないのでしょう。

ですが、その状況で読書をするなんて、強者ですよね。

この状況を考えても、6人中1人しか読書をする習慣ができていないのでしょう(想像ですが…)。

しかし、この1人の子もスマホを持てば状況が変わるかもしれません。

今まであった読書の習慣を失うかもしれませんよね。

それだけ、子どもにとってスマホの存在は大きなものとなっています。

私の経験(教員時に接してきた生徒)としては、日常生活で読書する習慣を持っている子は、10人中1・2人程度です。

下手をすれば、もっと少ないかもしれません。

それだけ、生活の中で読書する人が減ってきています。

では、本題に入っていきます。

東北大学加齢医学研究所で行われた、小学校5年生から中学校3年生までの子ども約4万人の研究結果から、

読書を「まったくしない」子どもたちの成績が一番低くなることがわかりました。

そして、「1~2時間」読書する子どもに至るまで、読書時間が長くなるほど成績が高くなることがわかりました。

さらに成績上位層と下位層で考えていくと、読書時間が10分未満まで成績下位層になります。

つまり、成績上位層になるためには、少なくとも1日10分以上の読書が必要だと言えるのです。

さらに、読書時間が長ければ長いほど成績が上がっていくのかというと、実はそうではありません。

「2時間以上」読書をする子は、「1~2時間」読書をする子を下回ります。

これはなぜか?

それは、読書をしすぎることが問題なのではないのです。

読書をたくさんすることによって、睡眠時間を削っていることが問題だったのです。

その結果、成績が低下につながってしまったのです。

次に、読書をする子は、勉強もいっぱいしているのでは?

そんな疑問を考えていきます。

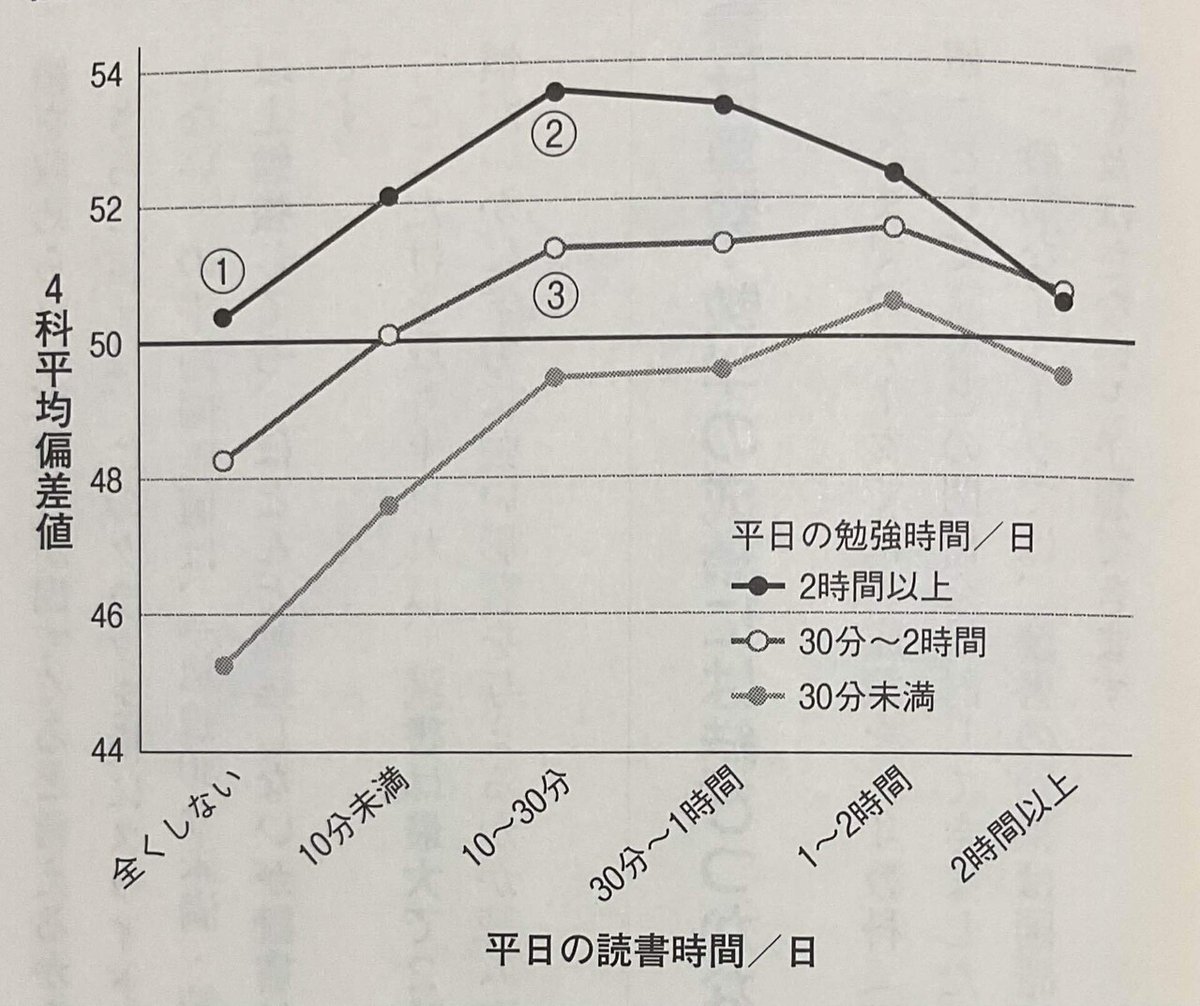

勉強時間別に「30分未満」「30分~2時間」「2時間以上」の3つのグループに分けて考えていきます。

当然のことながら、勉強時間が長いほど、成績が高くなりました。

勉強時間が「30分未満」「30分~2時間」の群については、先ほどのグラフと同様に、読書時間が「1~2時間」の子どもの成績が最も高いことがわかります。

一方、勉強時間「2時間以上」の群を見てみると、読書時間「10~30分」の群が一番成績が高く、30分以上の読書をするほど、成績が低くなっていることがわかります。

これも、先ほどと同じように、勉強と読書時間の確保により、睡眠時間が削られていることが原因と考えられます。

一日が24時間であることはみなに共通するものです。

そのために、いくら大事とは言え、勉強や読書のために睡眠を削ることで、悪影響が勝ってしまうのですね。

また、2時間以上勉強しているのにも関わらず、それ以下しか勉強していない子よりも成績が悪い結果になっているのが、読書を「全くしない」群です。

さらに、たとえ2時間以上勉強しても、ほとんど勉強しないが読書はする子どもたちと同じ成績になってしまっています。

これを考えていくと、読書には最大で2時間勉強する効果と同じだけの効果があると言えますね。

勉強だけでは子どもの能力は上がらず、読書も同時に行っていくのが一番良いということなんです。

読書の価値は大きい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?