紫がたり 令和源氏物語 第二百三十四話螢(二)

螢(二)

源氏が突然兵部卿宮さまをお招きしたというので、玉鬘は大変困惑しました。

そこに何かしら企みがあるのではないかと思えてならないからです。

宮様のお手紙はいつでも趣味の良さが滲み出ていて、言葉の端々に思いやりが感じられ、心惹かれるものがあります。

源氏煩わしさに誰か夫を選ばなければならないとしたら、それはこの宮さまかと頭をよぎる玉鬘なのです。それはまだ恋とは言えない淡い感情ですが、親の振りをして陰でこそこそと言い寄る源氏よりは、優しくも熱烈に文を下さる宮さまのほうがと乙女らしく胸がときめくのです。

日が暮れて、辺りは青い闇に包まれました。

「姫さま、兵部卿宮さまがおいでになりました。さすが源氏の君の弟君らしく、美しく立派な殿方ですわ」

三条の君はすでに宮さまの御姿を確かめてきたようです。

源氏は玉鬘の御座所の次の間に几帳だけを立てて間仕切りし、御簾を引きおろしてごく近い距離で二人を対面させようと場を整えました。

若い姫君らしく夏の宵にぴったりの爽やかな香が漂い、源氏が焚き染めている高価な薫衣香(くのえこう)と混じりあってえもいわれぬ雅さです。

兵部卿宮はこの趣向に自分が思っているよりもずっと高貴な姫ではあるまいかと胸が高鳴り、その瞳は艶やかに輝きました。

「なんともよい男ぶりではないか」

恋する男というものはかようなものか、と源氏は物陰から弟宮の様子を眺めて笑みを浮かべました。

「姫、宮さまは取次などであしらってよいお相手ではありませんよ。直接お返事を差し上げなさい」

またも親のような口ぶりの源氏が憎らしくなる玉鬘ですが、たしかに相手は親王であらせられる御方ですので、さもあらんことでしょう。

玉鬘は静かに几帳が据えられた御座所に移りました。

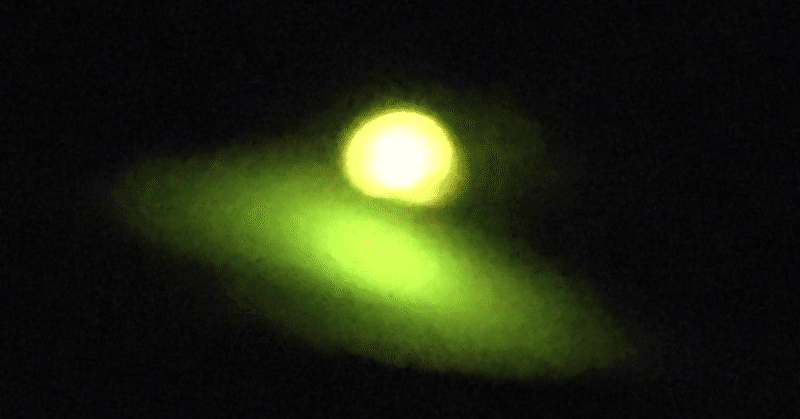

兵部卿宮が姫の気配を感じたその時、几帳の帷子の一幅が横棹に掛けられて、姫の御座所が覗けるようになったかと思うと、ぼうっと仄かな光が玉鬘姫の姿が浮かび上がらせました。

「あっ」

と思う間に、扇で顔は隠されてしまいましたが、宮はその刹那の美しい横顔を垣間見てしまいました。

一瞬のことでしたが、これほど美しい姫とは思っていなかったもので、宮はまるで夢でも見ているのかと茫然と言葉も出ません。

源氏はその宮の表情を見て愉快、愉快と悦に入り、そのまま春の御殿へと退散しました。

これが源氏の考えた悪戯だったのです。

昼間のうちに集めておいた螢を何重にもした羅(うすもの)に包み、側近くで螢の光のもとに玉鬘を見せれば、きっと宮の心は乱されて、更なる恋路の迷宮に惑うに違いない、という意地の悪い企みなのでした。

実の親であればけしてこのようなことはしないでしょう。

女房たちが螢を追いやって辺りは薄闇を取り戻しましたが、宮は身じろぎひとつせずに刹那の幻を思い返して、愛しさが込み上げてくるばかりです。

宮は熱を帯びたように詠みました。

鳴く聲(こえ)も聞こえぬ蟲のおもひだに

人の消つには消ゆるものかは

(相手を恋うる螢の火が消せないように、私の恋心も消せないものなのですよ)

玉鬘はまだ螢騒動で心が鎮まっておりません。

聲はせで身をのみこがす螢こそ

いふよりまさる思ひなるらめ

(鳴くこともなく恋の炎で己の身を焦がす螢こそ愛を語る人間たちよりも深い想いを秘めていることでしょう)

姫は動揺を隠せず、口早に返歌すると逃げるように座を立ちました。

微かな衣ずれとふわりと漂う薫衣香。

その声も愛らしく、宮の胸は感涙に打ち震えました。

ぎしり、ぎしりと牛車に揺られて帰りの道すがら、宮は玉鬘のつれなさを恨みましたが、あの美しい横顔が目に焼き付いて離れません。

さめざめと涙が溢れて、そうした間に表でも五月雨が降り出しました。

次のお話はこちら・・・

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?