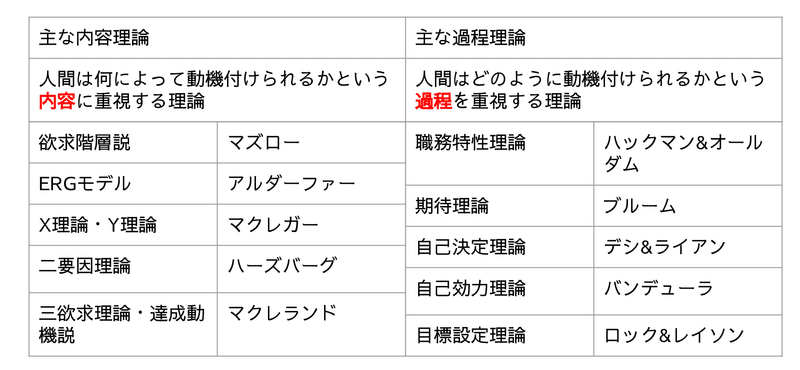

動機付けとは何か?②過程を重視する動機づけ理論

前回のnoteでは、動機付けとは何か?についてと、内容を重視する動機づけ理論の紹介をしました。

https://note.com/preview/na9591b221061?prev_access_key=ec318519d07343b4c79d3e5cb7fdb1ca

今回のnoteでは、必ず知っておきたい「過程を重視する動機づけ理論」について紹介したいと思います。

過程を重視する動機づけ理論

過程理論とは、人間はどのように動機づけられるかという過程を重視する理論のことをいいます。

(1)目標設定理論

Locke & Latham (1990)が提唱した、目標に対する認知のあり方が動機づけに影響を及ぼすと考え、モデル化した理論です。

目標設定理論によれば、明確で困難な目標を設定した場合、曖昧な目標や簡単な目標を設定した場合よりもモチベーションが高まります。

(例)一所懸命問題を解きなさい→曖昧な目標

30分で2問を解きなさい→簡単な目標

30分で10問を解きなさい→明確で困難な目標

目標が不明確だと、自己とのギャップが認知されず、モチベーションにつながりません。そして、目標が低いと、認知されるギャップも小さく、自己効力感を高めたいという欲求も強くならないため、モチベーションもあがりません。

これらのことから、以下の3点が重要であることがわかります。

①課題の達成に目標設定が不可欠

②困難な目標・自発的な目標が、より高いパフォーマンスを発揮させる

③動機付けとして有効に機能するのは、目標を受容している場合のみ

明確で測定可能な目標設定と前向きなフィードバックが、貢献意欲とモチベーションを高め、組織としての生産性や満足度の向上につながります。

(2)期待理論

Vroom(1964)が提唱した、行動がある結果をもたらすであろうという主観的な期待の大きさと、その結果がもつ誘意性(価値、魅力)の高さによって動機づけられると考え、モデル化した理論です。

魅力:個人がその職務で達成できると予想される結果すなわち報酬にどれだけの重要性をおいているか。

業績と報酬の関係:個人がどの程度の仕事をすれば、望ましい結果を達成できると考えているか。

努力と業績の関係:個人がどの程度の努力を傾ければ業績につながる確率があるか。

式にするとこんな感じです。

魅力、業績と報酬の関係、努力と業績の関係、どれか一つでもマイナスだとモチベーションは上がらないということがわかります。

(3)自己決定理論

Deci & Ryan (2004); Ryan & Deci (2000)が提唱した、人間は、自らの行動を自己決定することを好むという前提のもと、自己決定感と内発的モチベーションの関係をモデル化した理論です。

自己決定理論では、自律性、有能感、関係性という3つの心理的欲求を満たすことが行動を起こすうえで重要だと考えられています。この3つの欲求は人間が生まれつき持っているもので、所属している文化には影響されないとされます。

自律性:誰からも強制されたものではなく、自分から主体的に行動している状態

有能感:自分に能力があって、優れていると感じられている状態

関係性:周囲の人から自分に関心を持たれていると実感できる状態

3つの欲求の中でも、自律性が最も重要視されており、「行動を自ら決定した」とより強く感じられると、心理的な満足感が高まるといわれています。

神戸大学大学院人間発達環境学研究科加藤佳子さん、小島亜未さんの資料より抜粋

ただし内発的動機づけは外的報酬によって削られてしまう、というこも忘れてはなりません。

外的報酬の受け取りは、他者にやらされているという認知になり、自己決定認知の低下になるんですね。

(4)自己効力理論

Bandura (1997)が提唱した理論で、人間は自らに関連する因果関係をコントロールしたいという欲求を持つという前提のもと、自己効力感の効果と源泉をモデル化した理論です。

自己効力感とは、端的にいうとタスクを成し遂げる力を自らが持っているこ

とについての信念です。

自己効力感の源泉は以下になります。

達成体験:最も重要な要因で、自分自身が何かを達成したり、成功したりした経験

代理経験:自分以外の他人が何かを達成したり成功したりすることを観察すること

言語的説得:自分に能力があることを言語的に説明されること、言語的な励まし

生理的情緒的高揚:気分が高揚すること

自己効力感があることで、困難な状況でも仕事を諦めないこと、仕事に一所懸命取り組むことに繋がり、成果が上がり、さらに自己効力感が上がる、ということが起こります。

自己効力感を上げることで、仕事への向き合い方も自ずと変化することがわかります。

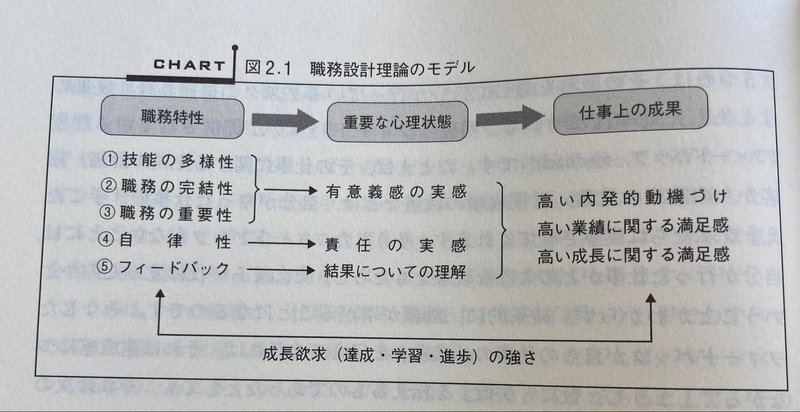

(5)職務特性(設計)理論

J. Richard HackmanとGreg R.Oldhamが提唱した、内発的動機づけを高める効果を持つ職務に共通する5つの特性をあげた理論です。

5つの特性は下記になります。

①技能の多様性:職務を遂行する個人に求められる技能の多様さ

②職務の完結性:その職務が、仕事全体の「始まり」から「終わり」までの全ての流れに関わる程度

③職務の重要性:その職務が他者の仕事や満足などに影響を与える程度

④自律性:その職務を行うにあたって、個人に許容されている自由や裁量の程度

⑤フィードバック:その職務を通じて自分が行っているタスクの進捗具合、成果のよしあしや効率性について明確なフィードバックが提供されている程度

五つの特性が満たされると、有意義な仕事をしている実感、仕事への責任の実感、仕事の結果の理解を得ることがきます。

これらは「重要な心理状態」で、モチベーションが上がる要素です。ただし、個人のパーソナリティや状況によって、その程度は異なるのも特徴です。

以上が、過程を重視する動機づけ理論の代表理論となります。1つ1つを深くは説明できていないと思うので、もし興味が湧いた方は下記の本を読むことをお勧めします!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?