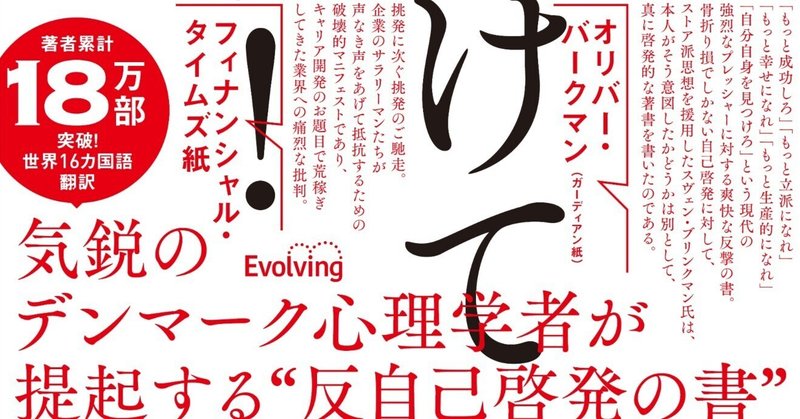

オリバー・バークマン(「限りある時間の使い方」著者)絶賛! 気鋭のデンマーク心理学者の”反自己啓発書”『地に足をつけて生きろ!』イントロダクション無料公開

”「もっと成功しろ」「もっと立派になれ」「もっと幸せになれ」「もっと生産的になれ」「自分自身を見つけろ」という現代の強烈なプレッシャーに対する爽快な反撃の書。骨折り損でしかない自己啓発に対して、ストア派思想を援用したスヴェン・ブリンクマン氏は、本人がそう意図したかどうかは別として、真に啓発的な著書を書いたのである。”

――オリバー・バークマン(ガーディアン紙)

イントロダクション 生き急ぐ人々

近頃は何から何まで急かされている。どんどん速くなっている。次々とハイテクがやってきて、職場ではリストラの嵐が吹き、食べ物・ファッション・魔法の健康法のブームが訪れては去っていく。スマートフォンを買ったと思ったら、もうアップグレードしないと最新のアプリを使えないと言われる。職場のITシステムに慣れないうちに、もう次のバージョンに変わってしまう。気難しい同僚と何かとうまくやっていけそうかと思った矢先に、組織改変があってまったく別の連中と働けと言われる。「学習する組織」とやらで働いていて、唯一変わらないのは無限に変化し続けるということであり、今日学習したことは明日には陳腐化するらしい。学校でも会社でも、どこへ行っても生涯学習とスキルアップが生き残りの鍵なのだそうだ。

何もかもが変わり続けるこの現代社会を、社会学者は「液状化」と描写する。あらゆる歯止めがなくなって、時間が液状化したかのようだ。なぜこんなことになってしまうのか、誰もわかっていない。これからどうなるのかも誰にもわからない。なかには、グローバル化の脅威によって絶え間ない変化は避けられないと言う人たちもいる。

企業が変化する要求や仕様に対応するため、従業員は柔軟に変化に対応しなくてはならない。数十年前から、求人広告には「柔軟性と適応力があり、自己啓発や成長に前向きな人を求む」という使い古されたフレーズが並んでいる。

こんな時代に立ち止まっていることは許されない。誰もが走っているときに、自分だけじっとしていたら遅れをとるばかりだ。立ち止まるとは、すなわち後ろに下がるのと同じである。

液状化社会、フレキシブル・キャピタリズム、ポスト・フォード主義、消費社会……呼び名はいろいろあるが、「後れをとるな」というのが鉄則だ。しかし、あらゆる物事が加速する中で、後れをとらないことはどんどん難しくなっていく。転職も食事も執筆も何もかもがスピードアップしていく。たとえば1970年に比べると、睡眠時間はひと晩に30分減っており、19世紀に比べると2時間減っている。生活のほとんどすべての局面で加速が進んでいる。ファストフード、スピードデート、パワーナップ、スピードセラピー。最近「スプリッツ」という名前のアプリを試してみた。単語をひとつずつ見せる仕組みで、読書スピードを分速250語から500~600語まで加速させるという代物だ。これで小説を2時間で読めるようになるという。しかし、文学の理解を助けることになるのだろうか。いったいどういうわけでスピード自体が目的になったのだろうか。

こうした加速化傾向を批判する人々は、スピードの向上が自分たちの活動からの疎外感や永久的な時間不足の経験につながると指摘している。技術革新によって自由時間が増え、子供と遊んだり陶芸に勤しんだり政治を論じたりできるようになるはずだったのに、実際には正反対のことになった。自動化・IT化やオフショア・アウトソーシングによって浮いた時間は、新しいプロジェクトや新しい業務に使われている。現代ではもはやあの世に楽園はなく、この世に生きている間に何もかも詰め込もうとする。そんな悪あがきは不毛に決まっている。失敗に終わるしかない。

こうした加速化に耐えられない個人が、せめてもの抵抗としてグズグズ立ち止まったりすれば、それは鬱や燃え尽き症候群と診断されてしまうかもしれない。

ではどうやってこの加速文化についていったらいいのだろうか。ついていくには適応し続け、個人的にも仕事の面でも成長し続けなくてはならない。皮肉な人は生涯学習のことを「死ぬまで勉強」と呼ぶ。実際、良かれと思って提供される教育コースは多くの人にとって延々と続く拷問であり、ほとんど地獄の責め苦のようなものだ。現代の「学習する組織」ではフラットな構造の中で権限が委譲されており、自律的チームの環境にはほとんど仕事とプライベートの境目がなく、各自の個人的・社会的・情緒的な学習能力だけが最も重要だと見なされている。ボスはあれこれ指図してこない。これだと思うやり方を自分で選び、まわりとうまくやっていくしかない。自分のスキルを自分自身でモニターし、開発し、最適化する責任を持ち、自分をスキルの宝庫と見なすのが今日の理想的な社員である。

昔は個人的事柄と思われていた人間関係や習慣が、今では企業による人材育成のツールとして活用されている。個人の感情や特質は道具化されている。のろのろしていて、元気がなく、壊れてしまうような、ペースについていけない人には対処法として、コーチング、ストレス管理、マインドフルネス、ポジティブ思考などが処方されている。あらゆるものが加速する中で方向や時間の感覚は容易く失われてしまう。「今を生きろ」と言われる。過去にこだわるのは退歩的であり、未来とは空想上のばらばらな瞬間でしかなく、明確な一貫性など存在しない。しかし世界が近視眼的になっているというのに、自分ばかりが長い目で計画したりできるのだろうか。やっても無駄ではないだろうか。どうせ何もかもまた変わってしまうのではないだろうか。それどころか、もし長期の理想を掲げて安定した目標や価値にこだわったりしたら、あなたはコンサルタントたちの言うところの「変革の敵」になり、融通の利かない石頭と思われてしまうだろう。泣き言はやめて「前向きに考えよう」、しかめっ面してないで「解決を目指そう」というわけだ。「批判なんかするな。批判しても暗くなるだけだ。一番得なことをしたらうまくいくって誰だって知ってるだろう?

機動性VS安定性

加速文化では安定性よりも機動性だ。俊敏で流動的で変動的でなければ、いろんな曲に合わせて踊ったり、いつでも好きな方向に動いたりできない。安定性とか根を張るというのは正反対だ。花の茎のようにしなやかであっても、一箇所に根を張っていたら場所を移るのは難しい。加速文化においても、まだ「根を下ろす」という言葉にはいささか古風とはいえ良いニュアンスがある。つながりを持つという意味だ。家族・友人・コミュニティ、理想・場所、愛着のある職場などへのつながりである。ところが、この良いニュアンスさえ昨今では失われ、悪い意味で使われることが多い。実際に根を下ろす人はどんどん少なくなっている。職業もパートナーも住所もよく変わる。「根を下ろす」ではなく、「身動きがとれない」という否定的な言い方をしがちになる。「仕事が板についてきたね」というのも紛れもない褒め言葉とは言えない。

広告や宣伝を見れば、現代の風潮は手にとるようにわかる。広告は資本主義の芸術作品だ。社会の潜在意識やシンボリックな構造を浮き彫りにしている。数年前に見たインターコンチネンタルホテルの宣伝には「全部見尽くさないうちにお気に入りの場所はない」とあった。そして南国の島の写真とともに「インターコンチネンタルな暮らしをしていますか?」と添えてある。つまり全部の場所に行っていなければ、特定の場所につながりを感じられないというのだ。これぞ機動性哲学の極地である。一箇所に根を下ろしてしまったら、世界中の他の素晴らしい場所から切り離されてしまうというわけだ。

こういうメッセージはありふれているが、いかに馬鹿げているかは他の人生領域に当てはめてみたらすぐにわかる。どんな職業が向いているかは全部試してみなければわからない……。どんな結婚相手が向いているかはすべての候補者を試してみないとわからない……。試してみなければ、別の仕事のほうが自分を成長させてくれるかどうかわからない……。試してみなければ、別のパートナーのほうが幸せになれるかどうかわからない。

根を下ろすよりも機動性を重んじる21世紀の社会では、結婚生活や友人たちとの関係を安定させるのが極めて困難になってきている。安定しない人間関係はたいてい「純粋な関係」と言われるもので、情緒のみに基づいている。純粋な関係には、外的な物差しが一切存在しない。たとえば経済的安定などの実際的な配慮はない。純粋な関係では、相手と交流してどんな感じを受けるかがすべてだ。相手と一緒にいるときに、「最高の自分」でいられるならその関係は正当化され、そうでなければ正当化されない。人間関係は束の間で、置き換え可能だと考えている。それぞれが独立した個人というより、他人は自分の成長のための道具でしかない。

根を下ろす、すなわち安定を実現することは難しくなってきている。本書はここから出発している。誰もが皆、前に進むことを余儀なくされている。当面はこの流れにあらがうことはほとんどできないし、過去に戻るのがいいというわけでもない。親族や階級や性別などに束縛された人生から解放されることには、ある程度、固有の人間的メリットがあるのも確かだ。ここで、ある程度、というのは現代の平等社会においても性別や階級は個人の人生を左右するからである。実に大勢の人々(特に若い人たち)が自分次第で「何でもできる」という誤った観念に毒されていて、努力が実らないと自分を責めるという愚を犯している。これは無理もないことだ。「何でもできる」はずだったら仕事や恋愛で成功しないことは自分のせいにするしかない(フロイトによると仕事と愛は最も重要な人間の実存領域である)。自分の欠点を分析して納得させてくれる精神科の診断が人気なのもうなずける6。

もうひとつ、資本主義のポエムである広告のコピーを見てみよう。今度は巨大製薬企業グラクソ・スミスクライン、ハッピー錠剤パキシルなどでも有名なメーカーからだ。「もっとやろう、もっと気持ちよく、もっと長生きしよう」というもので、これぞ加速文化の重要目標であり、精神活性剤が役に立つ。もっとやろうっていったい何を? もっと気持ちよくって気持ちよければどんな刺激でもいいのか。もっと長生きしようって伸びた寿命の質はどうなるのか。

加速文化においては、取り組みの中身は何だっていいから「もっとやれ」「もっとうまくやれ」「もっと長くやれ」と言われる。自己成長そのものが目的化しているのだ。そして自己がすべての中心になる。ジグムント・バウマンの言うグローバル旋風の中で、私たちが立つ瀬を失うように感じると、私たちはますます自己中心的になり、ますます立つ瀬を失う。悪循環の始まりである。不確実な世界で内向きになり、世界はますます不確実になり、私たちはますます孤立していき、自己中心的に陥る羽目になる。

地に足をつける

機動性ばかりがもてはやされる現代において、根を下ろすのが難しいとしたら、私たちはいったいどうしたらいいのだろうか。ただでさえ、ああしろこうしろと注文ばかり増えていく昨今、これ以上読者に負担をかけたくない。しかし本書のメッセージをあえてはっきり言うなら、「地に足をつける」ということだ。自分の足で立つと言ってもいい。これは言うほど簡単なことではない。成長・変化・変容・イノベーション・学習などの概念が躍動する文化の中では「地に足をつける」ことなどしたくない人も少なくない。加速文化で大いに結構というわけだ。私に言わせれば、加速ばかりしていたらバランスを失って人生航路を狂わせるリスクがあるが、それも各人の自由だ。生き急ぎたい人は本書を読まなくていい。本書を読んでほしいのは、地に足をつけて生きたいが口に出してそれを言えない読者である。自分の足で立とうとしても、頭が固い、強情だ、頑固だ、などと決めつけられたかもしれない。

「地に足をつける」のは難しい。実存的不安と不確実性が現代社会を覆っているからだ。その結果として、セラピー、コーチング、マインドフルネス、ポジティブ心理学、成人発達理論などあらゆる種類のガイダンスが横行し、私たちはいいカモになっている。ダイエットや健康やエクササイズの分野で登場した立派な宗教が、次々と新しい命令を下し始める。何を食べたらいいかが血液型で決められたかと思えば、次は石器時代の祖先の食生活で決められる。私たちは皆、目的と方向性を失い、成功と進歩と幸せの最新のレシピを探し回っている。この「私たち」に私自身を含めるのにやぶさかではない。これは集団的な依存状態のようだ。カール・セダーストロームとアンドレ・スパイサーは、この心理状態を「ウェルネス症候群」と呼ぶ。タバコやアルコールの依存が減る一方で、大勢の人たちが生活習慣指導者・自己啓発・健康アドバイスに依存するようになっている。無数のコーチ、セラピスト、自己成長専門家、ポジティブコンサルタントが出現し、数え切れないほどの自己啓発書や7ステップガイドが出版されている。食事や健康、自己啓発や有名人の伝記が常にベストセラーリストに入っている。

そこで私は本書を7ステップガイドの形式で書くことにした。これによって加速文化に蔓延するポジティブ思考や発達・成長についての概念をひっくり返したいと思っている。読者の皆さんの人生にすでに巣食っている流行の固定観念にも気づいてもらい、それに対抗するボキャブラリーを身につけてもらいたい。本書を反自己啓発書として読み、人生について考え、生きる方法を変えるきっかけにしてほしい。

地に足をつけて加速文化を生き抜くために、私はストア哲学から学ぶことを推奨する。ストア派の教えは、自制心、心の平穏、尊厳、義務感、そして人生の有限性を考察することを教えてくれる。こうした美徳を学ぶことによって、私たちはうわべの成長や変容に惑わされることなく、深い充足感を育むことができる。ストア派の思想はそれ自体が魅力的な伝統であり、西洋哲学の礎石(そせき)のひとつだが、ここでは純粋に実用的な理由で紹介する。私がストア哲学を当時の文脈で正確に解釈しているかどうかよりも(おそらくしていないだろうが)、現代社会における有用性にこそ関心があるのだ。ストア派の思想の中には私自身が支持しないものもあり、本書では取捨選択して活用していく(詳しくは巻末の付録を参照)。

古代ギリシアに発祥したストア哲学は、後にローマの思想家たちに継承され、セネカ、エピクテトス、マルクス・アウレリウス、キケロなどに代表されている。本書では彼らの思想を紹介するよりも、次のような現代社会の課題に応えるためにストア派の思想を利用する。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?