2023年11月の記事一覧

読書メモ20231130

「というのも、当時の北米における文学研究/批評において最先端と見なされていたのは、「ジュネーヴ学派」の「現象学的文学論」(あるいは「意識の批評」)だったからだ。」

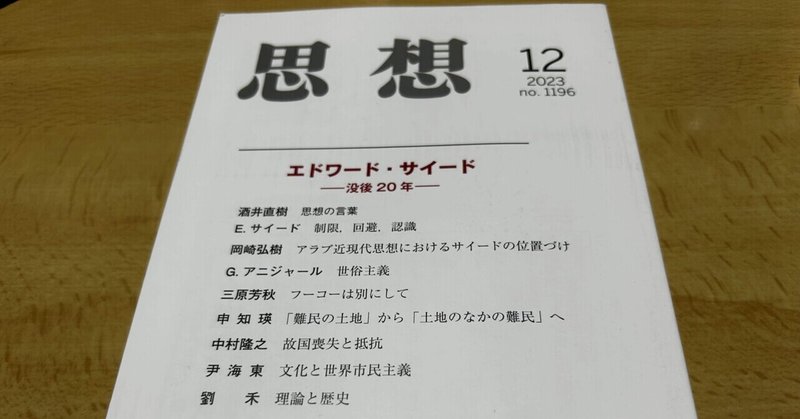

「フーコーは別にして」三原好秋『思想』2023年12月号。

やっぱり思想の流行というのはあって、若き日のエドワード・サイードも博士論文は時代の学問や恩師の影響からは無縁ではなかった。

ジョン・レノンとマーシャル・マクルーハン

John Lennon & Yoko Ono interview with Marshall McLuhan in Toronto - December 21st 1969

ジョン・レノンとマクルーハンについては翻訳がある。

『ぶっく・れびゅう』1979.1

この雑誌には、ナムジュン・パイクのオノ・ヨーコ論も含まれている。

朝の研究20231126

柄谷行人が言う、

「交換様式Dにおいて、何が回帰するのか。定住によって失われた狩猟採集民の遊動性である。それは現に存在するものではない。が、それについて理論的に考えることはできる。」

この「現に存在するものではない」というロジックは、ここでは現に存在はしていないが、エージェント、アクターとして行為されたものとして考えられるということである。

このようなロジックは、アルチュセールの「最終審級に

新書のためのメモ20231128

以前書いた文章。

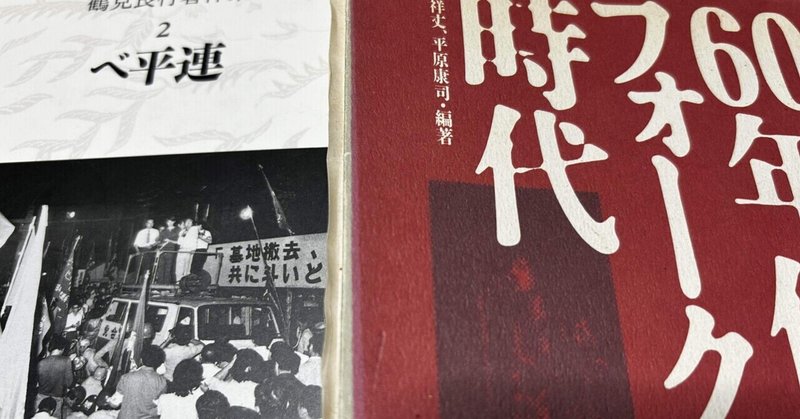

「フォーク運動と60年代の思想」はてなブログから

東京フォーク・ゲリラによる「新しい空間」とは何か。

空間から音楽文化を考えるというときに、たとえば三橋一夫はフォークの定義を考察するなかで羽仁五郎について言及している。羽仁は三橋も寄稿していた「週刊アンポ」でインタビューに答えていたのである。

東京フォーク・ゲリラの運動から考えると、これは新しい空間性の契機になったと思