舞台 「ハリー・ポッターと呪いの子」 観劇レビュー 2023/01/06

公演タイトル:「ハリー・ポッターと呪いの子」

劇場:赤坂ACTシアター

劇団・企画:TBSテレビ×ホリプロ

原作:J.K.ローリング

脚本:ジャック・ソーン

演出:ジョン・ティファニー

出演:石丸幹二、中別府葵、エハラマサヒロ、松田慎也、白羽ゆり、福山康平、門田宗大、宝意紗友莉、榊󠄀原郁恵

公演期間:2022/7/8〜(東京)

上演時間:約3時間40分(途中休憩20分を含む)

作品キーワード:ハリー・ポッター、ファンタジー、青春、親子、友情

個人満足度:★★★★★★★☆☆☆

2022年7月から上演されている、「ハリー・ポッター」シリーズの続編である舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』を観劇。

『ハリー・ポッターと呪いの子』は、イギリスの「ハリー・ポッター」シリーズの原作者であるJ.K.ローリングさんのオリジナル脚本を元に舞台化している。

映画『ハリー・ポッターの死の秘宝 PART2』の19年後を舞台にハリー・ポッターの息子であるアルバス・セブルス・ポッターがホグワーツ魔法魔術学校に入学する所から物語は始まる。今作は、英国演劇界の最高名誉ローレンス・オリヴィエ賞、米国演劇界最高名誉トニー賞を含む60以上の演劇賞を世界中で獲得し、既にロンドン、ニューヨークなど世界6都市で上演されており、東京は世界で7番目の都市の上演となる。

物語は、ハリー・ポッターの息子であるアルバス・セブルス・ポッターがホグワーツ魔法魔術学校に入学し、ドラコ・マルフォイの息子であるスコーピウス・マルフォイと友だちになるところから始まる。

アルバスもスコーピウスもホグワーツでは他に友だちを作ることが出来ず孤立していた。

アルバスがグリフィンドールではなく、スリザリンに組み分け帽子によって振り分けられたこともあり、いつも2人は学校内で一緒にいた。

そこへ同じくスリザリンのデルフィーという少女も加わって3人でいることが多かった。

一方ハリー・ポッターは、25年前に「三校対抗試合」が行われた時に亡くなったセドリック・ディゴリーを「タイム・ターナー」という逆転時計を使って取り戻して欲しいと、セドリックの父であるエイモスに懇願されていた。その様子を盗み聞きしていたアルバスは、その内容をスコーピウスとデルフィーに相談し、「タイム・ターナー」を盗み出そうとして・・・というもの。

私は世代的に小学生、中学生時代に「ハリー・ポッター」シリーズが映画化されて話題になり、私もその頃は映画を全部観て「ハリー・ポッター」好きの一員だった。

そんな私から見ると今作はダークファンタジーなバトル要素が少なかったという印象で、だいぶ「ハリー・ポッター」の今までのイメージと違ったなという印象。

今作は、バトルやファンタジー要素というよりは、どちらかというと親子の愛情や、友情にフォーカスされたヒューマンドラマとしてとても素晴らしいと感じた。

例えば、アルバスは偉大なハリー・ポッターを父に持つが、どちらかというと友だちもいなくてハリーほどは勇敢でなくて、負い目を感じているあたりにグッと来たり、途中でハリーがアルバスとスコーピウスの仲を引き裂くような仕打ちをするのだが、それが親子の物語として色々考えさせられるあたりが好きだった。

演出面でいうと、大人である私でさえ「凄い!」と興奮させられる演出満載の極上エンターテイメントだった。

特に子供だったら物凄い興奮と感動を覚えるだろうというギミックの連続だった。

例えば、劇場の客席までを舞台の一部と見立てた演出が印象的だったり、ディメンターが天井から降りてくる演出はまさに大道芸に近かったし、魔法を使ったバトルは、本物の炎が飛び出しているようで非常にクオリティの高い演出だった。

そして思ったより音楽劇のようなダンスシーンが少なくて、ミュージカル要素に近い部分もあるのかなと思いきや、基本的にはストレートプレイで押し切っていて、それでもしっかりと見応えある芝居になっていて素晴らしかった。

キャスト陣も、完全に映画に登場するキャラクターでは当然ないものの、映画のキャラクタービジュアルに近づけている感じは物凄くあって、映画版を観た観客にとっても非常に興奮させられる。

特に、マクゴナガル先生と嘆きのマートルと、アルバス・ダンブルドアの存在感は、かなり映画の存在感に近くて驚いた。

客層が女性が多めかと思いきや、かなり男性客も多くて、年代も非常に幅広かった。

映画と違って非常に怖いようなシーンは多くないので、小さな子どもでも安心して観られる作りになっている点は素晴らしいと感じた。

既存のハリポタ好きにはもちろん、ハリポタを触れてこなかった方でも十分に楽しめる(ただストーリーを完全に理解する上では予習は必要)内容だと思うので、子供からお年寄りまで全ての方にオススメしたいエンターテイメントだった。

↓舞台脚本『ハリーポッターと呪いの子』

【鑑賞動機】

当初、ハリー・ポッターの舞台化ってどんな感じなのだろうと訝しんでいたが、2022年7月に開幕して、多くの方から高評価名口コミが流れてきたので、一気に興味を唆られた。「ハリー・ポッター」シリーズは、1作目の『ハリー・ポッターと賢者の石』から8作目の『ハリー・ポッターと死の秘宝 PART2』まで映画で鑑賞していて、『ハリー・ポッターと呪いの子』の小説は未読だったが、2023年の観劇始めとしてうってつけだったので、年明けに観劇することにした。

【ストーリー・内容】(※ネタバレあり)

ストーリーに関しては、私が観劇して得た記憶なので、抜けや間違い等沢山あると思うがご容赦頂きたい。

ハリー・ポッター(石丸幹二)とジニー・ポッター(白羽ゆり)との間に生まれたアルバス・セブルス・ポッター(福山康平)は、いよいよホグワーツ魔法魔術学校に入学する年齢になっていた。9と3/4線へ向かう時、ハリーはアルバスに名前の由来を伝える。アルバスは、以前ホグワーツの校長をやっていたアルバス・ダンブルドアから、セブルスは、スリザリンの偉大な教師セブルス・スネイプからだと。

アルバスは、ホグワーツへ向かう特急の中で、ロン・ウィーズリー(エハラマサヒロ)とハーマイオニー・グレンジャー(中別府葵)の娘に出会ったり、スコーピウス・マルフォイ(門田宗大)に出会う。

アルバスたちはホグワーツに到着すると、組分け帽子によって4つのいずれかの寮に振り分けられる。スコーピウスはスリザリンに振り分けられ、果たしてアルバスはどこに振り分けられるか、結果ハリーと同じグリフィンドールではなくスリザリンに振り分けられた。

アルバスもスコーピウスも、ホグワーツではなかなか友だちが作れず仲間はずれにされていた。だからこそ、2人はどんな授業でも一緒に行動し親友になっていった。そこに、スリザリンのデルフィー(宝意紗友莉)も加わって3人で行動を共にすることが多かった。

一方ハリーは、25年前の「三校対抗試合」で亡くなったセドリック・ディゴリーの父親であるエイモスと会っていた。エイモスはハリーに、自分の息子を「タイム・ターナー」を使って時間を巻き戻して助けて欲しいと懇願する。セドリックは非常に優秀な生徒で、エイモスの誇りでもあった。ハリーは「タイム・ターナー」自体は魔法省が保持していることは知っていたものの、それを使うのは危険だと知っていてそれを承諾しなかった。

しかし、そんなハリーとエイモスとの会話を盗み聞きしていたアルバスは、魔法省が保持している「タイム・ターナー」に興味を持ち始めていた。

アルバスは、ハリーからプレゼントとして2つの品物を受け取った。一つは「愛の妙薬」、もう一つはハリーが幼い頃から愛用していた毛布だった。

その頃、ハリーは22年ぶりに額の傷が痛みだしていた、これはハリーがヴォルデモートと決闘する時以来のことで、何か不吉な出来事が迫っている予兆かもしれないと不安に駆られていた。

アルバスはホグワーツに戻ると、早速スコーピウスとデルフィーに「タイム・ターナー」という装置が、魔法省に保管されていることを教え、それを使ってセドリックを助けようと提案する。スコーピウスもデルフィーも同意する。

3人はポリジュース薬を飲んで、アルバス、スコーピウス、デルフィーはそれぞれ、ロン、ハーマイオニー、ハリーに変装する。変装したアルバス、スコーピウス、デルフィーは、魔法省の「タイム・ターナー」が保管してある部屋の入り口で、本物のハーマイオニーとハリーに遭遇する。スコーピウスとデルフィーは先に中に入っていて、ロンに扮したアルバスが上手くロンのおっちょこちょいぶりを披露してハーマイオニーとハリーを誑かす。そして上手く切り抜ける。

魔法省の部屋に入った3人は、本棚を漁っていると3人とも本棚の中へ引きずりこまれてしまう。そしてそこで、「タイム・ターナー」を取得する。

3人は「タイム・ターナー」を使って、「三校対抗試合」に潜入してセドリックを救うために、禁じられた森で魔術の練習をした。そこへ、禁じられた森に住むケンタウロスのベインに出会う。そしてアルバスは、ベインから黒い雲に覆われていると忠告を受ける。

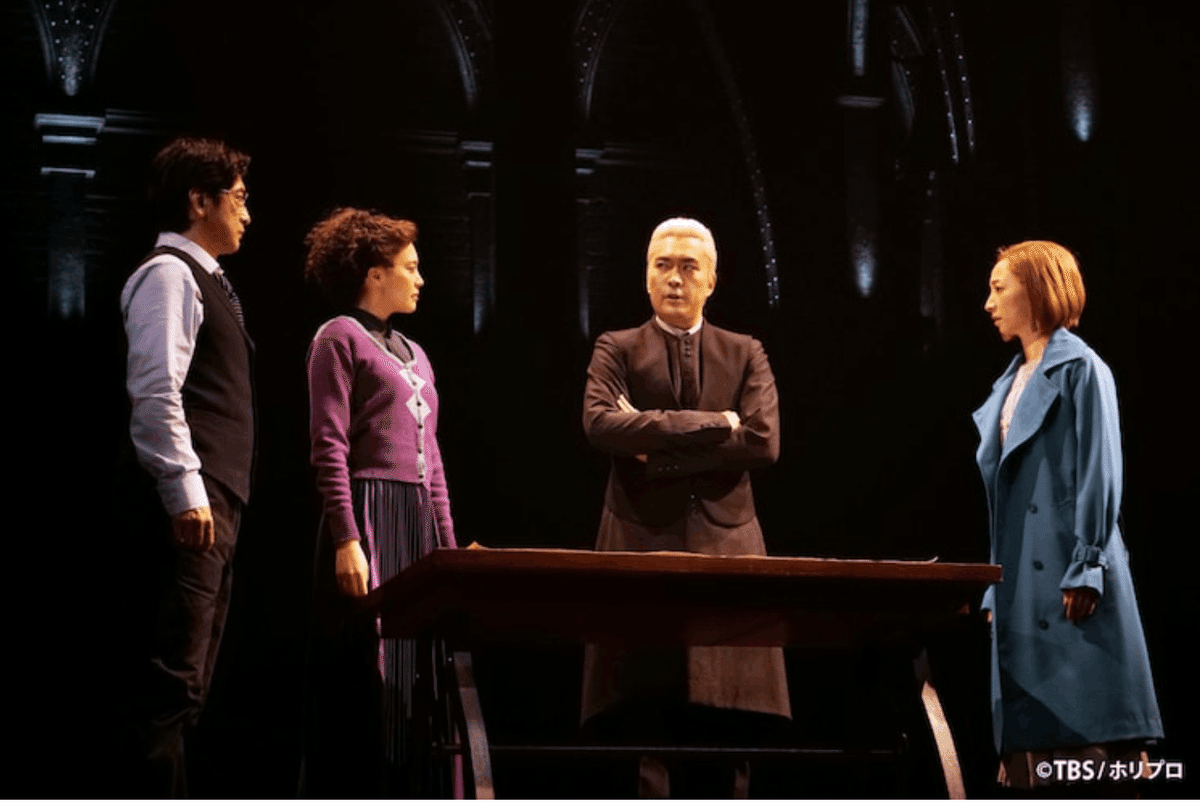

アルバスやスコーピウスたちがホグワーツで行方不明になってしまったと、マクゴナガル校長(榊󠄀原郁恵)とハリー、そしてドラコ・マルフォイ(松田慎也)は彼らを散策し、見つける。ハリーは傷が痛みだしたこともあって先行きを恐れ、アルバスにスコーピウスと一緒に行動するなと命令をする。そしてハリーはマクゴナガル校長に、アルバスとスコーピウスが一緒に行動を共にしないように見張っていてくれと、「忍びの地図」を渡して監視させる。

マクゴナガルは、「忍びの地図」でアルバスとスコーピウスが一緒にいる所を発見すると、そこへ向かった。アルバスとスコーピウスは透明マントで隠れて、そんなマクゴナガルの監視を振り払おうとした。

アルバスとスコーピウスは、嘆きのマートルがいる女子トイレに向かった。2人は嘆きのマートルの協力を得ながら、「三校対抗試合」の第2の課題の時へ、「タイム・ターナー」を使ってタイムスリップした。

タイムスリップすると、2人はセドリックを発見し、彼を試合から退場させて過去を変えた。

しかし、スコーピウスが現在へ戻ってくると、そこにはアルバスはいなかった。そしてやってきたのは、アンブリッジ校長だった。セドリックを第2の課題から棄権させて変わった時間軸では、ハリー・ポッターが死んでいて、アルバスは生まれておらず、アルバス・ダンブルドアも死んでいてアンブリッジが校長をやっていた。そしてスコーピウスは、ホグワーツの英雄的生徒になっていた。

ここで幕間に入る。

スコーピウスは、アンブリッジが校長になった時間軸で数日過ごし、アンブリッジにいつものスコーピウスでないと不審に思われ検査した所、別状はなかったようだ。

スコーピウスは、ロンとハーマイオニーに出会う。こちらの時間軸ではハーマイオニーはグレンジャーと呼ばれ猛々しい戦士になっていた。そこへセブルス・スネイプもやってくる。こちらの世界ではスネイプは生きていた。スコーピウスは、自分がヴォルデモートを駆逐した世界から「タイム・ターナー」を使ってやってきたことを皆に告げる。そしてその世界ではハリー・ポッターは生きていて、スネイプは死んでいると。

事情を知った彼らは、スコーピウスを元の世界へ返してあげる。

アルバスと共に無事に帰ってきたスコーピウスは、マクゴナガル校長にひどく叱られる。結果的に誰も死者を出すことはなかったものの非常に危険な行為だと。そして「タイム・ターナー」を魔法省の部屋に無造作に管理していたハーマイオニー・グレンジャーにも責任があると。

アルバスとスコーピウスは「タイム・ターナー」を壊した方が良いと思い、その旨をデルフィーに打ち明ける。するとデルフィーは、自分の背中にオーグリーという不吉な黒い鳥の文様が描かれていることを告げると、その「タイム・ターナー」を奪い取ってしまう。

そしてそのまま、3人は「三校対抗試合」の第3の課題で行われた迷路に「タイム・ターナー」でタイムスリップする。

一方、その頃ハリーとドラコは、スリザリンの学生であるデルフィーが実はヴォルデモートの娘であったという事実を知る。ヴォルデモートに後継者がいたのなら、それは一番強い分霊箱となってしまう。ハリーたちは急いでデルフィーを探そうとするが、デルフィーもアルバスたちも見つからないのだった。

「三校対抗試合」の第3の課題で行われた迷路にタイムスリップした3人は、デルフィーがここでヴォルデモートを復活させようとする。しかし、それをセドリックに遮られてしまい失敗し、デルフィーはさらに過去に向かう。アルバスとスコーピウスも同じく後に付ける。

向かった先は、1981年10月30日。これは、ハリー・ポッターの父であるジェームズ・ポッターと母であるリリー・ポッターが殺される前日であった。デルフィーは「タイム・ターナー」を壊してどこかへ行ってしまった。

アルバスとスコーピウスは、目の前でジェームズとリリーが赤子のハリー・ポッターを可愛がる光景を目の当たりにする。アルバスたちは、なんとかデルフィーの行動を阻止しようとしたいが、「タイム・ターナー」がない。そこで、ハリーに掛けられた毛布にメッセージを書くことにする。「1981.10.31 助けて ゴドリックの谷」と英語で。

一方、デルフィーとアルバス、スコーピウスの行方を探していたハリーたちは、毛布にアルバスたちが刻んだメッセージを見る。そして彼らが1981年の10月31日、つまりハリーの父と母が死んだ日にいることを突き止めると、ハリーとドラコ、ハーマイオニー、ジニー、ロンで「タイム・ターナー」を使ってその時間にスリップする。

ハリーたちはアルバスたちと合流する。デルフィーの狙いはなにか、もしかしたらデルフィーはヴォルデモートがジェームズ・ポッターを殺すことを阻止するかもしれない。分からないので、ハリーはポリジュース薬でヴォルデモートになりきって、デルフィーと接触することにする。

ヴォルデモートに扮したハリーは、デルフィーに出会う。自分の父だと勘違いしたデルフィーは一緒にジェームズを殺しにいこうと合流しようとするが、そこで自分がヴォルデモートではなくハリー・ポッターであることを暴露し、デルフィーと決闘する。そこに他のメンバーも混ざって決闘し、デルフィーを倒す。

これで時間は変わらずに済んだと皆が思ったそのとき、本物のヴォルデモートがやってきそうだったので隠れる。そしてヴォルデモートはポッター家を襲撃し、ジェームズ・ポッターとリリー・ポッターを殺す。しかし、時間を変えることは危険なので、彼らはその襲撃を見守ることしか出来なかった。

一同は元の世界へ帰る。

スコーピウスと離れ離れになるように命令したハリー・ポッター、しかしアルバスとはしっかり仲直りをする。ここで上演は終了する。

『ハリー・ポッターと呪いの子』の原作を読んだことがなく、観劇しながらストーリーを知った身として、セドリックが亡くなってしまった『ハリー・ポッターの炎のゴブレット』で登場したシーンが、かなり今作では描かれていたことに非常に嬉しさを感じた。私の中で、炎のゴブレットは「ハリー・ポッター」シリーズの中でも一番好きな作品だったので、そこがかなりクローズアップされていて嬉しかった。

そして今作は、もちろん魔術バトルのシーンは登場するが、どちらかというと親子の話だったり友情の話の部分が大部分を占めていて、私はヒューマンドラマとして凄くグッとくる内容だと感じて好きだった。ハリー・ポッターという親が偉大過ぎて、親の七光り的な感じで、アルバスもスコーピウスもホグワーツで馴染めなくて友だちが出来ない感じも、なんとなく今の社会を反映している感じがして、ファンタジーの世界ではなく現実世界とも通じる点が脚本として興味深かった。しっかりと、現代的にアップデートされている脚本だと感じた。さらに、ハリーがアルバスにスコーピウスに近づくなと言ってしまう親の至らなさもなんかリアルだった。どうしても子供のこととなると強く言ってしまいがちな側面が、凄くリアルなように感じられてそういう展開が好きだった。

あとは、単純に「ハリー・ポッター」シリーズを代表するような登場人物が沢山出てきて満足だった。既に亡くなっていたスネイプやアンブリッジ、ジェームズ・ポッターやリリー・ポッター、そしてヴォルデモートが登場したのも、既存の「ハリー・ポッター」シリーズ好きにとって堪らなかったと思う。

たしかにダークファンタジー要素は少なく、もっと残酷なシチュエーションが多かったのが今までの「ハリー・ポッター」シリーズだったので、そちらを期待すると、ちょっとしっくりこないと思う方もいるかもしれない。しかし、私的にはしっかりとヒューマンドラマとして丁寧にストーリーを描いていた点は非常にポイントが高いし、そういった側面が大きい脚本だからこそ舞台でやるとより効果が引き出せるのかなと思った。

【世界観・演出】(※ネタバレあり)

もっとミュージカル仕立てになるのかなと思いきや、多少のダンスパフォーマンスシーンはありつつ、多くのシーンがストレートプレイで挑んだ舞台作品だったので驚いた。それだけ脚本で見せる舞台だったのだと思うし、物語を最後まで知った今となっては、それが正解だったなと頷ける内容だった。ただ、非常に工夫の凝らされた演出は多数見受けられたので、脚本で勝負するだけでなくしっかりと世界観も子供からお年寄りまで堪能出来るエンターテイメントとして仕上がっていた。

舞台装置、舞台照明、舞台音響、その他演出の順番で見ていく。

まずは舞台装置から。

ステージ上には、下手側と上手側に教会のような装飾のホグワーツの柱を思わせるような舞台装置が置かれていた。そしてその柱は動き、劇中でダンブルドアが魔法をかけることによって動く演出があった。

それ以外に関しては常設の舞台装置はないが、様々な移動式の舞台装置が運び込まれ場面転換がなされた。例えば、本棚であったり、階段であったり、ベッドであったり、はたまたダンブルドアがいる額縁であったり。ラストのシーンのゴドリックの谷では、複数のカラフルな扉が登場した。

また、ステージの床は時計回りに回転できる円盤が組み込まれていて、ホグワーツに向かう特急の車内の演出に用いられた。

次に舞台照明について。

特に舞台照明だけが際立って創られたシーンは記憶には残っていない。ケンタウロスのペインが登場する禁じられた森や、ディメンターが登場するシーンでは闇夜なので、青く暗い照明が効果的だった。

あとは驚いたのが、椅子などが魔法によって宙に舞い上がる演出があるのだが、そのときに黒子が持ち上げていると思われるのだが、その黒子が客席からは全く見えない形で照明が配置されていて上手いなと感じた。舞台ならではの観せ方の技術で驚かされたうちの一つだった。

あとはラストのハリーとアルバスとのシーンで、暖かい感じのオレンジの照明が差し込んでいるのが印象的で、ほっこりした。

次に舞台音響について。

まず一番始めの、特急の「ポー」という音が客席後方からも聞こえてきて、客席まで舞台として捉える演出が良かった。客席まで舞台として捉える演出でいくと、ラストのヴォルデモートがポッター家に向かって襲うシーンで、ヴォルデモートが客席後方まで行って、その後ろにポッター家があるという体で、客席後方からジェームズやリリーの叫び声が聞こえてくる演出が驚きだった。客席全体まで巻き込んで恐怖感を観客に与える演出としては抜群だったと思う。

あとは、「タイム・ターナー」を使うときの、舞台空間上が歪んだかのような音だろうか。照明演出も相まって非常にクオリティが高かった。

最後にその他演出について。面白いなと感じた演出は沢山ある。印象に残ったものを記載する。

まずは、組み分け帽子で寮が決まるときの、帽子が生徒の頭の上をユラユラ動く感じがなんとも可愛らしかった。映画版とは全く違う演出で、子供受けする感じが良かった。

ポリジュース薬を飲んで、体が変化していく感じを上手くステージ上の暗闇部分を活かして表現していた点も素晴らしかった。私は客席後方で観劇したので、あまり細かい部分まで見えなかったが、舞台上であんな素早く入れ替わるのは凄いなと、演出としての新鮮さも含めて思った。それから、魔法省の部屋に忍び込むときの、ハリーとハーマイオニーの扉に入っていった偽物と、上手からやってきた本物の、瞬間移動に近い登場の仕方も見事だった。

「タイム・ターナー」を探す際に、本棚に飲み込まれてしまう演出も作り物感があって面白かった。舞台演出ならではのアナログな感じの良さがあったように思える。

禁じられた森のケンタウロスの登場シーンも好きだった。複数人で演じることで巨大であることを上手く演出しているし、音響箇所で触れ忘れたが蹄の音がステージ上に響く感じも好きだった。

ディメンターが登場するシーンも格好良かった。客席の上にまで登場して、それっぽさをかなり再現していた。

ダンブルドアが額縁の中で動く肖像画として居座っているのも、雰囲気がかなりクオリティ高かった。なぜか凄く感動した。

「三校対抗試合」の第2の課題にタイムスリップした時に、セドリックが出場している水中戦で、まるで潜水艦の中から覗いているような、円形の大きな窓が登場して、そこから水中の様子が伺える演出も素晴らしかった。さらに、スコーピウスが実際のプールから顔を出してタイムスリップから戻ってくる演出も、なかなか体を張っているなと思って素晴らしかった。

あとは、炎が登場する演出。本物かと思うほど客席からはリアルに見えた。ただ本物だとするとあまりにも危険過ぎるので本物ではないと思った。あの仕掛けはどうなっているのだろうか。暖炉からハリーたちがやってくるときも炎の中から登場したように感じたし、ラストのデルフィーとの決闘でも杖から炎が吹き荒れていて、非常にリアルな炎に限りなく近くて素晴らしかった。

【キャスト・キャラクター】(※ネタバレあり)

映画版の「ハリー・ポッター」シリーズを知っているファンだったら、誰もが「あっ」と声を出したくなるようなくらい再現度の高いキャラクターが多い印象だった。そういったキャラクターを上手く演じきっていた役者たちは皆素晴らしかった。

特に注目した役者をピックアップする。

まずは、ハリー・ポッター役を演じた石丸幹二さん。この役は、藤原竜也さんと向井理さんの3人でトリプルキャストで、私は石丸さんの回を観劇した。

ハリー・ポッターに関しては、ダニエル・ラドクリフさんが演じたハリー・ポッターとは少し印象が違う(というか今作のハリーは大人になってからのハリーでもあるので)。非常に父親らしくて手厳しい感じのハリーになっていた。子供の頃のハリーの印象ではなかった。

一番グッときたのはラストのシーン。息子とはずっと距離を取っていたように感じたハリー。しかし、最後にやっと距離を縮められて仲良く出来たラストは親子の愛情物語としてグッときた。

また、今作でもハリーの勇敢さは健在だった。デルフィーとの対峙も我先に手を挙げて戦いに行った、ヴォルデモートに扮して。そういった男らしさは、石丸さん演じるハリーもとても似合っていた。

次に、アルバス・セブルス・ポッター役を演じた福山康平さん。この役は、藤田悠さんとのダブルキャストであり、福山さんの回を観劇。

面影はたしかにハリー・ポッターのものはあるのだが、どちらかというと子供で内向的な感じはハリーとはちょっと違う印象を感じた。まだ子供っぽくて自分から進んで行動しようというよりは、スコーピウスがいないと厳しそうな感じで、そういったあどけなさがまた良かった。

だからこそ、あまり父のハリー・ポッターに歯向かう感じではないのだが、父とは上手くいっていない感じが劇中から伝わってきた。ハリーの子供時代とはまた違った魅力を上手く出していて、福山さんの演技は素晴らしかった。

次に、私的にMVPだったのはスコーピウス・マルフォイ役を演じた、門田宗大さん。この役は、渡邉聖斗さんとダブルキャストで、門田さんの回を観劇した。

見た目は物凄く子供の頃のドラコ・マルフォイに近かった。髪の毛は金髪でショートヘアな感じ。しかし、性格は非常にポジティブで正義感に満ちあふれている感じが非常に好感が持てた。そして、かなり行動力のある学生だったので、「タイム・ターナー」を使ってタイムスリップするときも、スコーピウスがアルバスを率いている感じがあって、もはやスコーピウスが主人公では?と思ってしまった。

そして、スコーピウスとアルバスの2人がとても観ていてほっこりする。非常にお似合いの親友同士で、友だちって良いなと感じ入っていた。

ロン・ウィーズリー役を演じたエハラマサヒロさんも良かった。ロン役は、竪山隼太さんとのダブルキャストで、私はエハラマサヒロさんの回を観劇した。

ロンは映画版以上に面白い役だったので好きだった。ここまでだっけ?と思ってしまうくらいギャグが多かったり、笑わせられるシーンが多かった。そしてそんな役をエハラさんというお笑い芸人がやるからまた良い。非常にはまり役だった。

ちょっとシリアスな場面でも、ロンが面白いことを言うからどこか緊迫感の解けた内容になって安心して観られると思う。

あとは、ダンブルドアとマクゴナガル先生と嘆きのマートルの役が物凄く映画版のキャラクターを忠実に再現していたと感じた。ダンブルドアは秘密の部屋までの俳優さんに似せていた印象。マクゴナガル先生は特に声が似ていた、日本語吹き替え版のことを指しているので似せたのかも。嘆きのマートルは、声を荒げる感じとかがかなり忠実だった。

【舞台の考察】(※ネタバレあり)

平成初期生まれの私にとって、「ハリー・ポッター」シリーズが一世を風靡したのは、私が小学生から高校生にかけての期間である。つまり青春を謳歌した学生時代、まさにハリー・ポッターたちと同世代のようなものである。『ハリー・ポッターと賢者の石』はビデオテープを持っていて、小学生の頃何度もビデオデッキで鑑賞した記憶がある。そして、『ハリー・ポッターとアズカバンの囚人』から映画館で鑑賞した記憶がある。ここでは久しぶりにハリー・ポッターの世界に触れて感じたことをつらつらを書いていく。

子供の頃「ハリー・ポッター」シリーズ面白いなと感じられたのは、あのダークファンタジーな世界観がとても非日常で素敵だったのと、学園ものなのでやはり友情だったり恋愛だったりとそういった青春要素を刺激する点だったように感じる。しかし、今改めて「ハリー・ポッター」を思い返してみると、もっと違った側面で興味深いなと感じられる所がある。

それは、ホグワーツ内における純血とマグルの混在である。昔から由緒正しいスリザリンの血筋を引くマルフォイ家は、純粋な魔法使いの家系である。同じく由緒正しいグリフィンドールの血筋を引くウィーズリー家も、純粋な魔法使いの家系である。一方で、ハーマイオニー・グレンジャーは両親が魔法族ではなくマグルと呼ばれる血筋で、マルフォイ家のような純粋な魔法族からは煙たがれていた。

この辺りの構図が、アメリカ国内の人種差別を想起されるものだったり、はたまた格式の高い私立学校でもそういった風潮はあって、単なるファンタジーではなく多くの人たちにとって実社会に根ざした問題とリンクしている点で興味深いなと感じている。

そういった社会との関連付けで、今作を観劇してみると、今回バトルシーンやダークファンタジー要素少なめな作品だったが、私は十分に楽しめた。

アルバスがホグワーツで居心地の悪さを感じるのは、父親が偉大過ぎるからであると思うし、ましてやアルバス・ダンブルドアという偉大な校長先生の名前と、セブルス・スネイプという偉大なスリザリンの教師の名前を両方持っているとかになると、息子への重圧も大変なものになる。それは、学校ではいじめに遭いやすいし、能力が伴わないと落ち込んでしまうだろう。この感覚は、芸能人を親に持つ二世とかそういった方々の悩みともリンクして凄くリアリティが伴っていて興味深いと感じた。

あとは、丁度「ハリー・ポッター」シリーズの映画化のブームの時に、ハリーと同じ学生を送っていた人たち(自分を含め)は、今『ハリー・ポッターと呪いの子』を上演するタイミングだと子供がいたりと親になっている人も多いと思う。だからこそ、ハリーが親になって抱える悩みというのも、そういった世代の悩みとリンクしている点も面白い。

ついつい子供に期待しすぎて、強く子供に命令してしまう。自分もそうならないように気をつけなければと思う。

自分の子供であったとしても、境遇が違うのだから100%子供の気持ちが分かる訳ではないし、当てることは出来ない。だからこそ、親は決めつけるのではなく、しっかり子供の気持ちを汲み取ってあげることが大切なのかもなと思った。

そう考えると、私は今作はダークファンタジーものというよりはヒューマンドラマとして観ていて、そういった点で脚本が素晴らしいと感じたし、ヒューマンドラマだからこそ舞台化もしやすかったのではないかと思う。映画化された「ハリー・ポッター」シリーズ時代とはまた一味違ったハリポタを堪能できて、実りある観劇はじめに筆者はなった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?