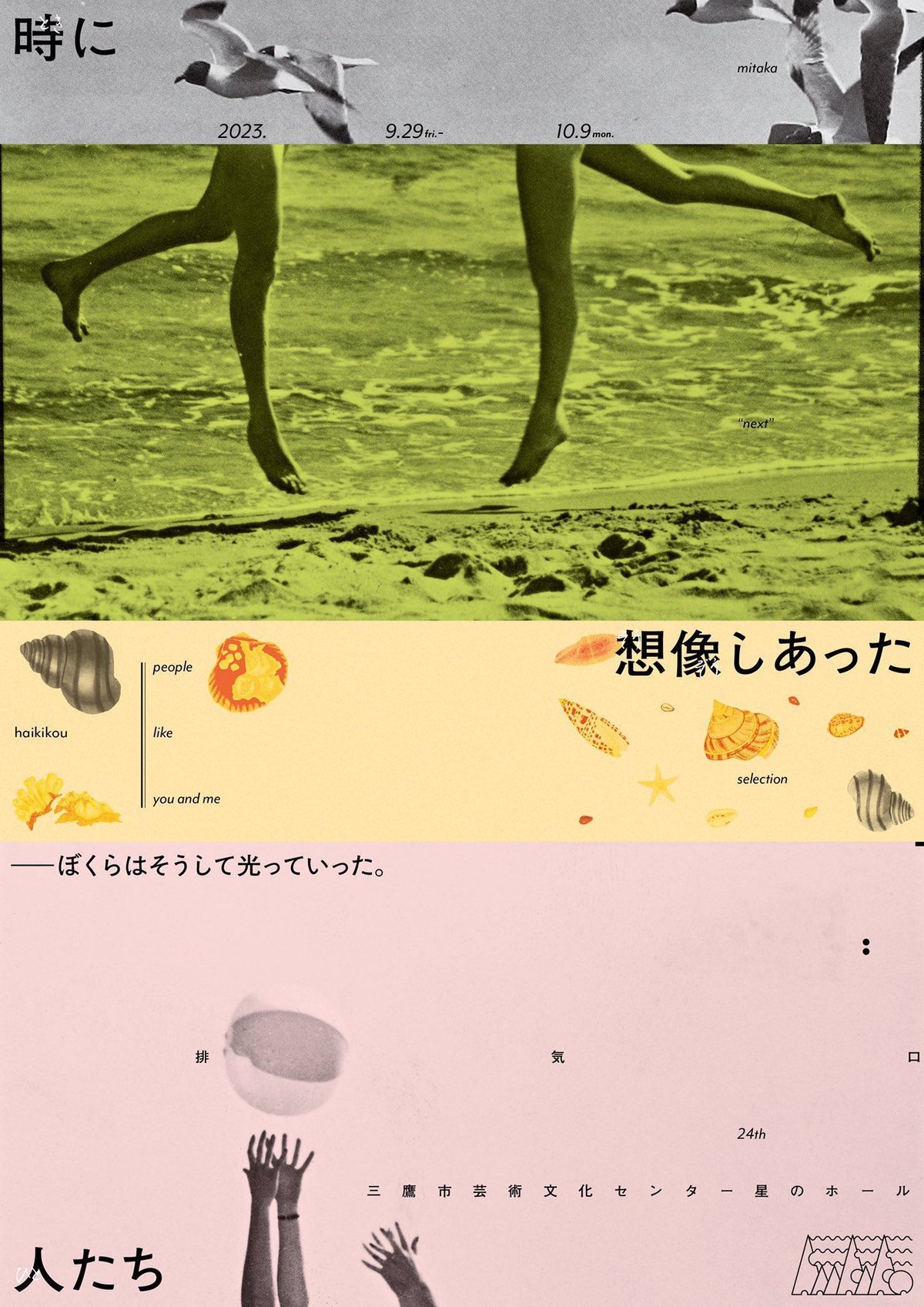

舞台 「時に想像しあった人たち」 観劇レビュー 2023/10/05

公演タイトル:「時に想像しあった人たち」

劇場:三鷹市芸術文化センター 星のホール

劇団・企画:排気口

作・演出:菊地穂波

出演:佐藤暉、中村ボリ、坂本ヤマト、井上文華、桂弘、倉里晴、東雲しの、竹之内勇輝、龍村仁美、根間健太郎、広野健至、松田顕生

期間:9/30〜10/9(東京)

上演時間:約1時間55分(途中休憩なし)

作品キーワード:ナンセンス、青春、会話劇

個人満足度:★★★★★★★☆☆☆

若手劇団の登竜門でもある、三鷹市芸術文化センターで演劇企画をされている森元隆樹さんによるオリジナル事業「MITAKA "Next" Selection」による公演を観劇。

「MITAKA "Next" Selection」は毎年2〜4団体が選出されて、三鷹市芸術文化センター星のホールで公演が上演されている。

過去には、このフェスティバルから「ポツドール」「モダンスイマーズ」「ままごと」「iaku」「東京夜光」などが選出され公演を行っている。

今年で24回目の開催となる「MITAKA "Next" Selection 24th」では、安藤奎さんが主宰する「劇団アンパサンド」と菊地穂波さんが主宰する「排気口」が選出され、今回は「排気口」の演劇作品を初観劇した。

「排気口」は、2012年に大学在学中に菊地穂波さんと坂本ヤマトさんで「劇団排気口」として立ち上げた団体が母体となり、そこから2014年に学外で「排気口」として活動を開始している。

物語は、とある集会所に集まった地元の住人たちの群像劇である。

かおり(井上文華)はその集会所で、メモちゃん(中村ボリ)という女子小学生の面倒を見ていた。

かおりはメモちゃんに、かくれんぼの遊び方を教えている。

そこへ、メモちゃんの父親であるときめき松太郎(根間健太郎)が迎えに来たり、かおりの認知症の父親を保護しているとお金持ちの鮫島えくぼ(坂本ヤマト)がかおりに伝えに来たりする。

また、その集会所では近くの商店街で夏祭りを企画しようと地元の大学生たちが集会を開いたりなどして物語が進んでいく。

SNSの感想では賛否両論あった今作だったが、私個人としては最後までとても楽しく観劇することが出来た。

事前に劇団の作風を全く知らずに観劇に行って驚いたのだが、劇前半部分に関しては、非常に台詞テンポの速いナンセンスものとして展開されていた。

彼らの会話を全て飲み込むことはおそらく不可能で、いきなり前後の脈絡と関係ないシーンやシチュエーションが次々と飛び出してきて独特の世界観が展開される。

ナンセンスという意味ではケラリーノ・サンドロヴィッチさんが手がける作品のようなぶっ飛び方をしているのだが、コメディと言われるほど爆笑が巻き起こることは少なく、私は終始彼らのマシンガンのような台詞回しに圧倒され釘付けだった。

それは、出演者の演技にも魅力があったからだと思う。

昔テレビ番組『爆笑レッドカーペット』に出演していた「少年少女」(今は解散していた)というお笑いコンビの不思議系OLネタに近しいものを感じた。

素晴らしいと感じたのは、そんなナンセンスな言葉の掛け合いが続いた上での後半のシーン。

後半のシーンは夏祭りから時間が経ってからの話が展開されるのだが、登場人物の中にはそんなナンセンスな世界に居続けようとする者と、普通の会話に戻って就職して巣立っていこうとする者で分かれていくように感じた。

このナンセンスには「青春」という意味付けがしっかりなされていた点が面白くて、ナンセンスものの新たな一面を切り開いた演劇のように感じられて私は大満足だった。

そして、こんな演劇的な世界観を描ける菊地さんを始め「排気口」の皆さんのセンスが非常に輝いているように感じた。

さすがは森元さん、演劇創作者の逸材を発掘するプロフェッショナルだなと感じた。

好き嫌いがはっきり分かれるのは納得で、ナンセンスものが肌に合わなかったり、甲高い女性キャストがいらっしゃって私は演技として面白く観ていたが苦手に思われる方もいそうで、人によっては退屈な1時間55分になってしまうのも分かる。

ただ、「排気口」が手がける演劇作品は唯一無二に感じるし、上演台本を売っていたら買いたかったと思わせるくらい、ナンセンス且つラストで青春の味がじんわりと漂ってくる他作品ではあまり感じられない観劇体験だった。

一度でも多くの人に体験して欲しいなと思った演劇作品だった。

【鑑賞動機】

「MITAKA "Next" Selection」だからというのが大きかった。「排気口」という団体はそれまで知っていたが、メディアではあまり取り上げられてこなかった団体なので、選出されたことが意外だったのと、割と大学演劇部のサークルっぽい感じのノリに見えたので、私の肌に合うかどうか恐る恐る観劇に向かった。

【ストーリー・内容】(※ネタバレあり)

ストーリーに関しては、私が観劇で得た記憶なので、抜けや間違い等沢山あると思うがご容赦頂きたい。

とある集会所、かおり(井上文華)とメモちゃん(中村ボリ)という女子小学生がいた。メモちゃんはとても元気が良かったが、どうやらクラスの友達と上手くいっていないようだった。

かおりは、メモちゃんに「かくれんぼ」の遊び方を教える。最初、鬼に「もういーかーい」と聞かれたら「まーだだよ」と答えて、もう一度「もういーかーい」と鬼に聞かれたら「もーいーよ」と言って隠れるのだよと。

メモちゃんのお父さんであるときめき松太郎(根間健太郎)がメモちゃんを迎えにやってくる。どうやらメモちゃんのお母さんは既に亡くなっているようで、父親の松太郎が仕事をしながら面倒を見ているようであった。メモちゃん自身はあまり学校が好きではなくかおりがやっている集会所が好きみたいで、父親の松太郎はメモちゃんを学校にしっかり行かせたいようだった。松太郎とメモちゃんは去っていく。

集会所には、お金持ちの鮫島えくぼ(坂本ヤマト)と元おもちゃ屋の馬場ゴジラ(桂弘)がやってくる。鮫島はかおりの父親が外を歩いていたので保護していると伝える。かおりの父親は認知症で一番大事なことから忘れていってしまう病気なのだと言う。かおりは鮫島と一緒に保護された父親の元へ向かう。

馬場ゴジラは、元おもちゃ屋の店員というのもあって夢を追うことが好きである。この後、この集会所で近所の商店街の夏祭りの集会が開かれるということで来ていた。その夏祭りのTシャツのデザインを考える。ホワイトボードを用意して、そこに半袖のTシャツを描こうとしたが長袖になってしまう。そして草冠に男を3つ書いてしんにょうをつけた滑稽な漢字を書く。そして、その後ろに「れらる」と書いて、「れられらる」と発音する。

集会所に、地元の大学のボランティアサークルの学生であるレミコ(龍村仁美)とダメージヶ原ゆみ(倉里晴)がやってくる。どうやら大学生の彼女らは、この集会所で商店街の夏祭りの出し物について話し合うことになっているらしく、それで集まっていた。馬場ゴジラも混じろうとするが、彼は呼んだ覚えはないと言われ去っていく。

レミコとゆみは恋バナで盛り上がる。レミコは、自分は可愛くないみたいな謙遜する話を繰り出すと、それに対してゆみは怒って立ち去ろうとするが、レミコは自分自身のことを謙遜しなくなると、ゆみはすぐに元通り再びレミコと明るく会話を始める。

そこへ、南てんぷら(広野健至)とタカシ(佐藤暉)、三浦おじや(竹之内勇輝)の男子大学生3人がやってくる。彼らもレミコやゆみと同じ大学のボランティアサークルの学生で、夏祭りの出し物について話し合いに来た。さらに、同じ大学のボランティアサークルの阿佐ヶ谷エキチカ(東雲しの)もやってくる。おじやはギリギリまで大学のレポートに手をつけていなくて、いつも直前にエキチカの手を借りて提出しているようだった。

ボランティアサークルのメンバーが皆揃ったので、ホワイトボードを使って夏祭りの出し物について書き出していく。そしてそのホワイトボードを裏返した時、長袖のTシャツに草冠に男3つとしんにょうが書かれていて、「れらる」と送り仮名が振られている謎の絵が出てくる。大学生たちは、誰がこのTシャツの絵を書いたのか推理を始める。そんな混乱の中、二人の男性が会議中に紛れ込んでくる。それは、ラージマック(松田顕生)と松太郎(だった気がする)で、大学生たちは誰だか分からない二人も含めてお互いに指を差し合いながら犯人探しした。

メモちゃんや馬場ゴジラも再び集会所にやってくる。メモちゃんは、松太郎のことを自分の父親だと言って抱きついてくるが、周囲の人間は松太郎はメモちゃんの父親でなく、かおりの父親だと言う。松太郎は、そんなことはない娘はメモちゃんだと言い張る。松太郎は認知症になってしまったからメモちゃんの父親だと勘違いしているのだと周囲は言う。

そこへ、かおりも集会所へ戻ってくる。周囲の人たちはかおりに、父親は松太郎のことかと聞くが、かおりは違うと答える。父親は確かに認知症だが、今警察に保護されていた所に行って家に連れて帰ったのだと言う。

かおりは、父親の認知症と介護には参ってしまっているようだった。ここの集会所で子供を預かる仕事も、父が認知症になってしまい必死で地元で働かなくてはいけなくなってしまったからだと言う。

かおりは、ホワイトボードに書かれていた夏祭りの出し物を見て、大学生たちからそこに出し物案を書いて欲しいと言われる。そして「焼きそば」と書く。かおりは、認知症の父親が突然家を出てしまったので探していたら、焼きそばを買ってきてくれていた。昔かおりが夏祭りで焼きそばを欲しがっていたことを思い出したかららしい。認知症の父はどうでも良いことばかり覚えていると呆れていた。

秋の集会所。

集会所にはレミコとゆみがいた。二人は、この街の商店街で開かれるハロウィンのことについて話している。商店街の夏祭りをこの集会所で企画したのは、もう1年前になるらしい。てんぷらが集会所にやってくる。

ゆみはマッチングアプリで知り合った男性とこの集会所で待ち合わせしているのだそう。そろそろ来るはずだとゆみはマッチングアプリ上で、今日初めて会うことになる男性とやり取りする。しかし電波が悪いらしくなかなか返事が来ない。その時、なぜかてんぷらもスマホを気にしていた。

そこへ、集会所に「ドンドンドン」という大きな物音が聞こえてくる。レミコは、この物音では?と言う。集会所へ通すと、そこには鮫島や馬場ゴジラやメモちゃんたちがやってきた。メモちゃんは、ライトセーバーのような光る剣のおもちゃを持っていた。小学校で、みんな先生に黙ってこのおもちゃの剣を持っていって休み時間に遊ぶのだそう。でもメモちゃんは、この前まで持っていなかったからいつもクラスの子に切られてばかりだった。それが悔しくてお父さんに買ってもらったのだと言う。これでクラスメイトに切られることはないと。

さらに、反対側の集会所の入り口からも「ドンドンドン」と物音が聞こえる。中に案内すると、それはラージマックだった。ラージマックは、1年前の夏祭りに戻れる秘密の場所があるのだと、そちらに向かっていく。

ゆみは、まさか彼らがマッチングアプリをやっていて、この集会所にやってきたのかと残念がっていたが、そこへタカシがやってくる。ゆみはタカシが集会所にやってきたことにときめき、マッチングアプリの相手の招待はタカシだと思い込む。

しかしタカシは、たまたまこの集会所にやってきただけでマッチングアプリで呼ばれた訳ではないと言う。そこへてんぷらが、そのマッチングアプリの相手は自分であることを明かす。なかなかゆみは信じていなかったが、てんぷらが必死に主張することで受け入れられる。

かおりがやってくる。かおりは、認知症の父親のことで頭がいっぱいだった。ハロウィンどころじゃなかった。ホワイトボードに1年前に書かれた夏祭りの出し物が書かれていたのを全て消してしまった。

一方、この商店街にイオンモールを建設しようとすることに反対する動きもあり、その反対運動に参加しようとしている連中もいた。

冬の集会所。冬といっても2月でもう時期3月になって春を迎える所。

馬場ゴジラとかおりが集会所にいる。そこへ、スーツ姿のエキチカがやってくる。エキチカは、4月から海外へ行くことになったので、その挨拶にやってきたのだと言う。かおりも馬場ゴジラもエキチカの進路決定を祝福する。

そこへ、おじやがやってくる。エキチカとおじやは二人きりになる。おじやは大学のレポートの件の思い出などについて話す。そして、エキチカが海外へ行ってしまうなんて想像出来ないと言う。

そこへ、集会所の隅から髭を生やしたラージマックが現れる。ラージマックは、ずっと1年前の夏祭りに行っていたのだと言う。そこの扉へ向かうといけるのだと。しかし、エキチカもおじやも、そこには扉なんてなくてただの壁で夏祭りには迎えないと言う。けれどラージマックはそちらに向かって消えてしまった。

暗転

夏祭り、レミコとエキチカとゆみは浴衣姿で、そこへタカシとおじやとてんぷらも浴衣姿でやってくる。みんなで集会所を後にして夏祭りを満喫しようと出ていく。ここで上演は終了する。

とても学生時代の青春を思い起こさせてくれる甘酸っぱい演劇作品だった。そして、大人になってしまった自分にはもう2度とあの頃には戻れないという切なさも込み上げてきて、終盤はとても哀愁漂っていた。

劇前半は、ナンセンスっぽくて且つ物凄いスピードの台詞回しが飛び交う。全てを理解するのは非常に難しく、たとえその台詞をゆっくりと話してもらっても内容がぶっ飛び過ぎていて理解出来ないだろう。しかし、おおよその話の流れはつかめるし、出てくる登場人物の色もある程度窺えるので、それによって置いていかれるような感じは受けなかった。

そんなナンセンスが徐々にほとぼりから冷めていって、後半になればなるほど台詞回しも落ち着き始めていく。それが、彼らが徐々に青春を抜け出して大人になっていくこととも対応していて、凄く新鮮な観劇体験だったし面白く感じた。

さらに、考察パートでも深く触れるが、今作は「想像」ということがメインテーマでもあるように、介護や子供のいじめ、地方の再開発など様々な社会問題を想像させる点のおいても興味深くて良かった。また、そこに関連づけて青春を想像させる描写も巧みだった。

非常に演劇らしい作品で、私個人としては面白い脚本だと思うし、なかなか菊池さんは腕のある創作者だなと感じた。上演台本があったら買いたいと思うくらい、興味深い台詞回しと脚本だった。

【世界観・演出】(※ネタバレあり)

舞台セットはシンプルなのだけれど、これでもかというくらい青春を感じさせる世界観に魅了された。舞台照明と舞台音響がシンプルなのだけれど、物凄く秀逸だったからかもしれない。

舞台装置、舞台照明、舞台音響、その他演出の順番で見ていく。

まずは舞台装置について。

舞台装置といっても大掛かりなセットが仕込まれている訳ではなく、ステージ上に集会所を思わせるインテリアが複数置かれているシンプルなものである。下手側には、ボランティアサークルの大学生たちが話し合う様の6人が座れるようになっている机と椅子。そしてその後ろにはホワイトボードがあって、裏と表を反転させることが出来る。上手側には、たしかソファーが一つ置かれていたと記憶している(違ったかもだが、何かあったはず)。

ホワイトボードの使い方が上手かった。たしかにホワイトボードや黒板に残っている絵や文字って、過去の記憶を想起させてくれるものだなと思う。例えば、学校で黒板の隅にずっと消されず残っていた絵とかは、その絵を見ただけで、その時の思い出と共に蘇ってくる。そんな体験を「想像」というテーマを元に上手く活用していて面白かった。1年前に書いた夏祭りの出し物の文字が消されずに残っていて、それを見た時に当時のことを思い出すあの感じ。だからこそ、それを一瞬にして黒板消しで消してしまうかおりの行為もインパクトを感じた。現実でいっぱいいっぱいになってしまうと、楽しかった青春のような過去は鬱陶しいものに感じるかもしれない。かおりの心境が手に取るように分かるのだけれど、青春が消されてしまう虚しさも分かるので色々心をぐちゃぐちゃにされた。

次に舞台照明について。

シンプルだけれど今作の舞台照明が物凄く良かった。物語が、夏のパート、秋のパート、冬のパートと分かれていて、その季節と対応するかのように夏は夏祭りの青春、秋はハロウィンはあるが青春から抜け出せない人と現実に囚われている人が混在し、冬はラージマック以外みんな現実にいる。そのコントラストが明確であるかのように、夏のパートではステージ上はとても明るく、徐々にかおりの父の介護の辛さが垣間見えてくるにつれて夕暮れのような照明になっていき、冬のシーンでは暗い照明になっていって全体的に冷たさ寒さも感じさせるような照明になっていて凄く良かった。青春と現実という対比構造とそのグラデーションが、脚本や登場人物の心境に現れると同時に、季節もそこに重ね合わさっていて非常に美しく感じた。日本人だからこそより季節に敏感になって青春と重ね合わせられる点が、どことなく『夜は短し歩けよ乙女』っぽさもあって好きだった。

あとは、終盤の大学生全員浴衣姿のシーンで、下手奥側に星空を想起させるような豆電球の照明がとても可愛らしく、且つほんのり心を温かくしてくれる感じがあって好きだった。

舞台音響について。

先ほどの照明部分とも繋がるのだが、なんといってもエンディング曲が心に沁みてきてとても良かった。まるで最後は夏祭りという青春の幻想(というか想像)の中にいるような感覚で、それが曲調とも合っていて本当に心温まる感じにさせられた。

秋のパートで、ゆみがマッチングアプリで出会う人と勘違いされた、集会所にやってきた怪物のように「ドンドンドン」と物音を立てて入ってくる集団の、あのエコーのかかった声も良かった。現実を見ていなくて、ずっと青春に留まっている人たちはいつだってナンセンスでぶっ飛んでいて面白かった。

最後にその他演出について。

特に前半パートの、ナンセンスで且つマシンガンのようにスピーディな言い回しの台詞選びが素晴らしかった。印象に残っているのは「チュ」だけれど、それ以外にもユニークな言葉が沢山あって飽きなかった。飽きなかったのは、台詞回しのテンポと役者陣の演技の上手さもあったと思う。最近は倍速視聴も流行るくらいなので、情報量の詰まったエンタメが好まれる傾向にあると思うが、そういった点で「排気口」の作風は物凄い早口の台詞回しで、何も理解出来ないけれどラジオのように聞いているだけで引き込まれるが作られているから面白く感じられるし、観ていられるのだろうなと思った。たまに早口過ぎて役者の口が上手く回ってなくて聞き取りにくかった箇所もあるが、そもそも全部聞きとらせようとして作っていないだろうなというのが分かるので、気にならなかった。

この作風が合わないという観客がいることも理解出来て、まずナンセンスものがハマらないお客さんも沢山いると思うので、ストーリー性を重視する観客には向かないだろうし、役者たちもそれぞれ癖が強かったりするので、そこが合わないと終盤まで苦痛になってしまうのだろうなと感じた。

【キャスト・キャラクター】(※ネタバレあり)

出演者全員今作を観劇して初めて知った役者さんだったが、皆演技力が高くて驚いた。今後、舞台俳優として大活躍するのではと思うくらいポテンシャルの高い俳優が多かったと思う。

中でも、特に印象に残った役者さんについて見ていく。

まずは、かおり役を演じていた井上文華さん。

今作の中で、どの登場人物よりも青春とは程遠い現実を生きているキャラクター設定だと感じた。父親が認知症になってしまって肝心なことから忘れていってしまい、どうでも良いことは覚えている。しかしこのどうでも良いことというのは、夏祭りでかおりが焼きそばを食べたがっていたのような青春や非現実を感じさせる思い出。父親を介護しないといけない、そのために働かないといけないという現実的な生き方をしているかおりにとっては、そんな思い出に浸っている余裕はなく、全て邪魔なものに感じていたのかもしれない。

夏、そして秋のシーンでそういった余裕のない状態のピークを迎えるかおり。ただ、劇中ではしっかり描写されていないが、冬のシーンではそんな父親に悩まされている感じがないように思え、施設に入ったとか、もしくは亡くなったとかがあるのかなと思った。

でもそうやって現実に直面して必死で生きていて、その疲れや苦労がうっすらと見られる演技をしていた井上さんは非常にハマっていて素晴らしかった。

次に、メモちゃん役を演じたボリボリ先生こと中村ボリさん。「排気口」を象徴するアニメのような作画を手がけていらっしゃるのも彼女らしい。

メモちゃんという女子小学生の役がとても似合っていた。非常にアニメ的なキャラクターで愛らしく感じられた。中村ボリさんでないと出せない感じがあって非常に私は良いなと思いながら見ていた。

声が甲高いので、もしかしたら苦手に思われる方もいらっしゃるかもしれない。たしかに劇中ずっとしゃべっていたら私も辛かったかもしれないが、登場シーンの配分とタイミングが丁度良くて、私にとっては嫌にならないレベルだった。

メモちゃんは、小学生では孤立している生徒なのだろうというのをメモちゃんの会話から感じ取れる。それが今作のテーマである「想像」であって、色々と考えさせられた。学校で孤立してしまう子にとっては、たしかに集会所のような施設が居場所になるのかもしれない。そんなことを考えて愛おしく感じていた。

また父親のときめき松太郎が、どちらかというとちゃんと学校に行かせようとするタイプだったので、それももしかしたらメモちゃんを苦しませているのかなとも思って、色々想像してしまった。

馬場ゴジラ役を演じた桂弘さんも良かった。

こんなこと言ったら失礼かもしれないが、ちょっとムロツヨシさんと近しいオーラを感じた。

髪をパーマにしていて、ずっと夢を追っている感じのおちゃらけた自由人といった感じ。夏のパートでは、ずっと青春を追い続けいてる。しかし、冬のパートになると落ち着いた感じが印象的だった。

そして桂さんは、この「排気口」の作風がとてもハマっているなとも感じた。勢いよく早口で捲し立てて出鱈目なことを言う感じが似合っていた。

ボランティアサークルの大学生では、女性陣のレミコ役を演じた龍村仁美さん、阿佐ヶ谷エキチカ役を演じた東雲しのさん、ダメージヶ原ゆみ役を演じた倉里晴さんが素晴らしかった。

龍村さんは三人の女性陣の中でも一番まともな印象があって良かった。ゆみに対して、自分を謙遜するような発言をすると嫌われて、自分を褒め出すと好かれるのくだりが好きだった。夏パートでは、ぶっ飛んでいる方がキャラクターとして好まれている。逆に言うと、もっとレミコと他の男性との掛け合いのシーンは見たかったかもしれない。

個人的にMVPだったのがエキチカ役の東雲しのさん。しっかり者の大学生という感じで意識も高くて鼻につく感じが良かった。そして最後の冬のシーンでは、海外に行くことが決まっていよいよこの町も去ることが決まるというシーンが凄く印象的だった。青春が終わって社会に飛び立つ感じが良かった。ほとぼりが冷めていく感じが良かった。大学生生活をしていたなら誰もが感じる、徐々に就活をしていって真面目な人ほどどんどん青春を卒業して社会に溶け込んでいく感じ。あれを感じられた。また、おじやとの掛け合いがとても好きだった。

ゆみ役を演じた倉里晴さんは、中村ボリさんと同じく甲高い系の女優なので、もしかしたら観客にとっては2人もそういった系のキャストがいると苦手に思う人もいるかもしれない。けれど私は気にならなかったし、マッチングアプリでマッチした人を美化する姿勢は物凄く分かるので面白かった。そしててんぷらだと言っているのに全然信用しようとしない感じも良かった。

【舞台の考察】(※ネタバレあり)

今年の「MITAKA "Next" Selection」は「劇団アンパサンド」も「排気口」もどちらもパンチの強い団体が選出されていて、森元さんのチョイスはなかなか攻めているなあという感じがあって良かった。どちらの団体も、今後演劇業界で大きく羽ばたいて欲しいなと思う。

「劇団アンパサンド」に関しては、テレビプロデューサーの佐久間宣行さんも注目しているので躍進は間違いないと思うが、個人的には今回の「排気口」も強く推していきたいなと思う。大学演劇から旗揚げして、10年でここまでのナンセンスものを創作してしまう菊地さんの力量はもっと評価されても良いと思ったし、「排気口」についてきている役者陣も上手かったので、団体として躍進して欲しいからである。そうすれば、小劇場界隈にももっと希望が見えるのではないかと思う。

ここでは、今作のテーマであった「想像」について考察する。

演劇という芸術が優れている点としては、劇中の描写から劇中で描かれていないことを想像することで、解釈が広がっていくことだと思っている。これは映画やアニメのような映像作品よりもその側面が大きいと感じるからである。そういった演劇の特性を上手く生かして今作は創作されていると感じた。だから、『時に想像しあった人たち』なのだろう。

この「想像」する対象のベクトルは劇中に大きく分けて二つあると思って見ていた。一つは、現実世界を「想像」すること。もう一つは非現実世界、つまり青春を「想像」することである。

まずは、現実世界を「想像」するということについて。

おそらく今作を観劇して、多くの方が社会問題も含まれていると感じたことだと思うが、それに付随することである。例えば、観客はかおりの様子から劇中には登場しない認知症の父親を「想像」する。ボケてしまっているので、すぐに商店街をふらついてかおりは介護に手をこまねいている。これは、演劇という非現実から現実的な問題を「想像」するからそう感じるのかなと思った。

演劇というのは、上演されている作品そのものはフィクションで非現実のものだが、それがどこか現実世界とリンクする話でもあるから、社会問題や私たちの日常といった現実を「想像」できるのだと思っている。だから面白く感じられるのだと。

介護といった現実だけではなく、メモちゃんを見ていると学校でいじめられているのではないかといういじめ問題も、現実世界として「想像」してしまう。また、商店街でのショッピングモール建設に反対する運動(商店街を夏祭りなどを行った青春、ショッピングモールを現実と捉えると青春が破壊されようとしているようにも感じる)も登場する。これによっても、私たちはつい現実世界のことを「想像」してしまうんじゃないかと思う。

そういった意味での「想像」が今作には一つあるのかなと思った。

もう一つが、非現実世界や青春を「想像」することである。

秋のシーンでは、ホワイトボードに残された夏祭りの出し物のメモから、夏祭りという思い出を「想像」できた。ゆみは、マッチングアプリの相手が、タカシのような理想の男性なのではないかと「想像」していた。

演劇を観劇するということは、ある種一時的に現実世界から離れて物語に没入するという非現実世界に浸ることでもある。そんなことを気づかせてくれる観劇体験でもあった。私を含め、観客の多くは今作を観劇して、自分が大学生だった頃や若かった頃を思い出した人は多いであろう。そんな青春で現実から離れていた時期を「想像」させてくれたという意味での「想像」もあったと思う。

そして、さらに今作が教えてくれたのは、現実世界に入り込み過ぎる。もしくは、非現実世界に没入し過ぎると、もう一方の世界が「想像」出来なくなってしまうということである。

例えば、かおりは認知症の父親の介護のことで頭がいっぱいで、夏祭りを「想像」することができなかった。これって誰にでも起こりうることだと思っていて、余裕がなくなってしまうと楽しいことを考えられなかったりしてしまうと思う。

一方で、ラージマックのようにずっと夏祭りの世界に没入し過ぎてしまうと、集会所の一角にその世界があると思い込んでしまって、現実世界に戻れなくなってしまうと思った。

だからくれぐれも現実世界のことで頭がいっぱいになったり、ずっとうつつを抜かしたりしていないで、適度に生活して生きて余裕のある暮らしが出来れば、現実とも向き合うことができるし、非現実世界に浸ることも出来るのかなと思った。

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?